地方高等院校機械動力學課程教學改革初探

郭長文 徐睿

摘 要:機械動力學是我校研究生的基礎理論和實踐應用緊密結合的一門學位課,為配合重慶機器人產業的發展,充分利用我校機械、車輛專業多年積累起的豐厚教學資源,將機械動力學教學內容劃分為四個教學板塊,每個板塊由專業教師采用工程案例教學,同時注重仿真軟件在課堂上的應用和實驗教學,為機械類研究生建立系統的專業知識體系,從而提高教學質量。

關鍵詞:機械動力學 研究生 教學改革 動力學建模方法 案例教學

中圖分類號:O3-4 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)08(c)-0173-02

研究生的教育目的是培養研究生的自學能力、研究能力與創新能力。隨著研究生招生的擴大化,同時為順應我國經濟與科技發展的要求,研究生的培養方向已經從面向科研和教學方向的精英教育逐漸轉為適應地方工農業發展需要的實用型教育[1]。

重慶是西部現代制造業基地,為加快轉型升級,推動技術進步,重慶兩江新區從2012年開始,將機器人產業作為重要發展戰略,并規劃出占地2平方公里,形成“1區5平臺”為一體的機器人產業園。機械、車輛工程、材料專業是我校的優勢專業,為配合重慶機器人產業的發展,相關院系和專業在研究生教育方面做出了相應的革新。

隨著機器人、車輛、航天器等機械系統的高性能、高精度的設計要求,對機械系統實時、精確、有效的運動預測和控制已成為目前的研究熱點,這也是機械動力學的研究難點。因此,機械動力學是機械類碩士研究生的一門重要的專業基礎課,需要在有限的課時內講述機械系統動力學建模與分析等方面的基本理論與方法,培養學生發現問題、分析問題與解決問題的能力,其教學效果的優劣關乎學生能否構建完善的現代設計知識體系,是否適應我國制造業企業對提高產品質量和進行創新設計的要求。

1 教學中存在的問題

目前,我校這門課程的教學存在以下問題:(1)研究生入學水平參差不齊,一些學生對材料力學、振動理論不熟悉甚至沒有接觸過,導致課程的基本概念難以深入。(2)課程內容覆蓋面廣,與多門專業課有交集,知識體系龐大,學生無法對課程建立一個整體、系統的認識。(3)課程內容抽象,深奧晦澀,學生感覺枯燥難學,無學習興趣。采用傳統的教學模式授課,學生通常只掌握了基本的動力學概念,很難達到確立完整、清晰的系統動力學觀點研究問題的培養目標。為此,我校積極推進該課程的教學改革,強化課程內容建設,主動引導學生建立完善的專業知識體系,提高學生分析、解決工程問題的能力。

2 課程改革具體措施

(1)重新編排教學內容。

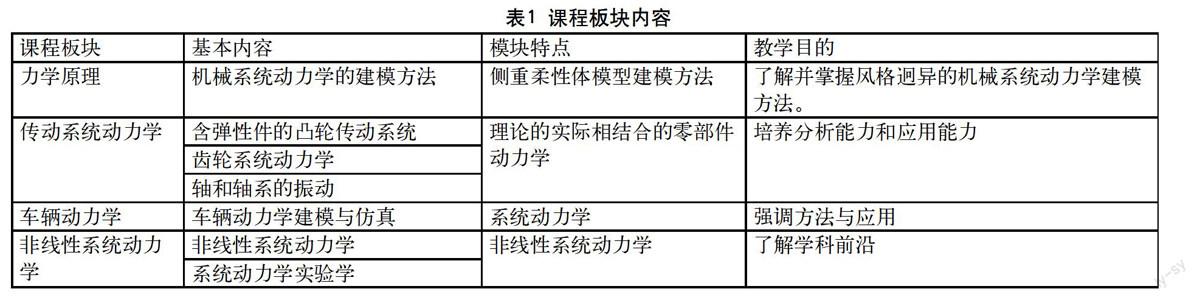

根據我校研究生的入學水平,按照機械動力學教學大綱的基本要求,配合我校機器人專業的相關研究內容,重新編排教學內容[2],形成四個教學板塊[3]。(如表1所示)

從表1可以看出,新編排的機械系統動力學教學內容從理論分析進而到實驗研究,從零部件動力學到系統動力學,從線性系統跨越到非線性系統,形成系統、完整的體系。

(2)注重與其他課程的銜接。

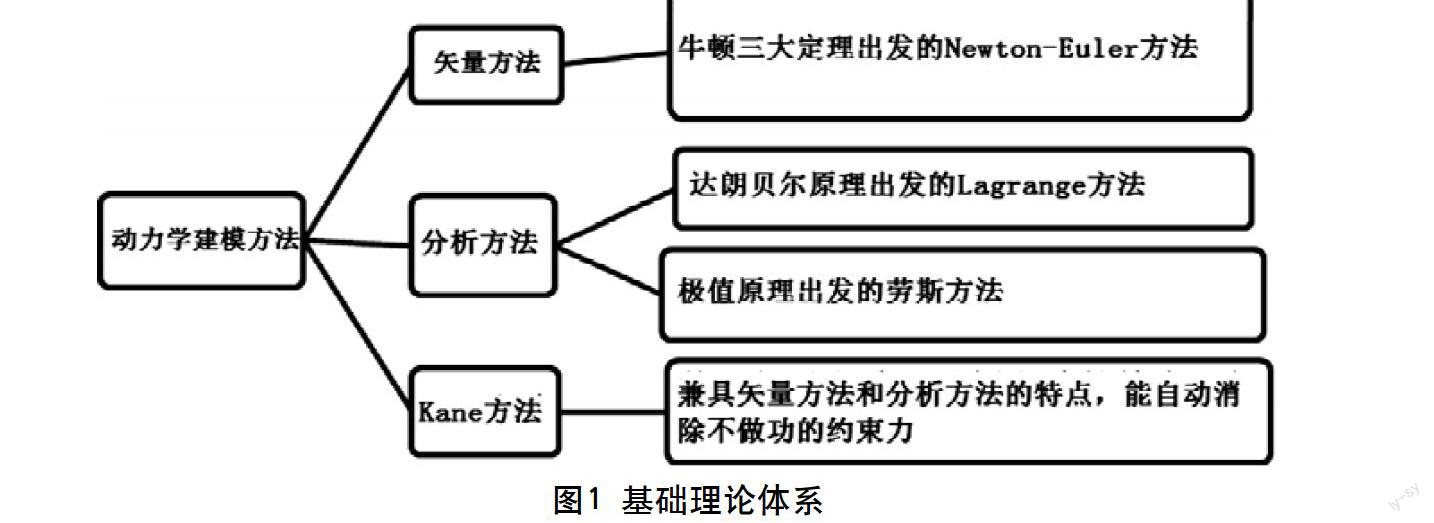

在教學中,每一個板塊都由一位專門從事該方向研究的教師主講,并加強相關專業課程知識的串聯。例如:在力學原理模塊,可以將理論力學、材料力學、機械振動基礎等課程知識串聯,形成如圖1所示的基礎理論體系。模塊間相互融合又相互獨立,能夠完成課程的基本要求,使得學生更加系統的掌握“機械動力學”課程的知識,從而建立起一個相對完善的知識體系[4]。

(3)教學案例化。

第一板塊的教學,傾向于理論教學,而其后的三個板塊則側重案例化教學。在每個板塊中引入該版塊任課教師在科研領域取得的成果,從如何選取研究的切入點到分析問題的關鍵點,再到結果的正確性與應用性上,通過與學生互動探討一一解決,從而激發學生學習的興趣,提高學習動力,獲得良好的教學效果。

(4)注重實驗教學。

為加深學生對相關知識點的理解,相應的實驗必不可少。例如:講解車輛動力學時,任課教師可將授課地點直接搬至我校的汽車博物館,結合設備實物,詳細講解車輛動力學的起源、現象及解決策略。任課教師可以有針對性的設置某些問題,通過相應的實驗演示及有效數據的采集來解決,使學生掌握儀器的使用方法和數據采集及分析。

(5)課堂教學引入仿真軟件。

在機械系統動力學教學過程中,涉及大量的工程問題,如果都采用展現實物并實驗的方式,實施起來困難重重。在沒條件觀看實物或實驗的情況下,教師可以通過動力學仿真軟件建好動力學仿真模型,在課堂上演示并仿真結果,加深學生對知識的理解[5]。

3 結論

結合我校實際情況,對機械動力學的教學實施以上五種改進措施。通過一個完整的教學過程發現,學生對本門課程的整體把握明顯優于往屆學生,但鑒于該課程學時數的限制,很多嘗試淺嘗輒止,還未發揮效果。解決好教學內容和學時少的矛盾、理論教學和實踐教學的矛盾,是該門課程改革的關鍵。

參考文獻

[1] 李國明,鄭學寶,何志巍,等.論研究生教育中的課程體系改革[J].數理醫藥學雜志,2009,22(4):448-450.

[2] 張策.機械動力學[M].北京:高等教育出版社,2000.

[3] 陳兵,王文瑞,郜志英.機械動力學課程教學改革[J].中國冶金教育,2011(4):16-18.

[4] 劉延柱,潘振寬,戈新生.多體系統動力學[M].北京:高等教育出版社,2014.

[5] 趙武云,劉艷妍,吳建民,等.ADAMS基礎與應用實例教程[M].北京:清華大學出版社,2012.