“場域-慣習”視角下我國社會工作者的實踐策略分析

洪 佩 費梅蘋

(華東理工大學社會工作系,上海200237)

“場域-慣習”視角下我國社會工作者的實踐策略分析

洪佩費梅蘋

(華東理工大學社會工作系,上海200237)

[摘要]根據布迪厄的社會實踐理論,行動者會根據其在場域中所處的位置依靠自身的慣習而作出相應的策略選擇;在此理論思想的指導下,對我國社會工作者的專業實踐場域與專業慣習進行了分析,并進一步探討了社會工作者不同的專業實踐策略。研究表明,在我國社會工作專業發展的當前階段,社會工作者在場域中的位置和所擁有的資本某種程度上而言是既定的,其實踐策略的差異性主要在于專業慣習之間的區別。具體而言,根據社會工作者在特定的專業實踐場域中主體性意識的強弱和理論知識積累的多寡,其專業實踐策略可以分為自主反思的實踐策略、迂回順從的實踐策略、被動妥協的實踐策略以及經驗主導的實踐策略。

[關鍵詞]社會工作專業實踐專業實踐場域專業慣習專業實踐策略

專業社會工作作為重要的社會力量,是黨和政府為解決新時期社會問題而做出的理性選擇,①王思斌:《和諧社會建設迫切需要社會工作的參與》,《河北學刊》2007年第3期,第64-67頁。也是現代社會管理與公共服務的重要手段。②徐永祥:《社會工作是現代社會管理與公共服務的重要手段》,《河北學刊》2007年第3期,第67-68頁。可以說,推動專業社會工作的發展是當前社會管理創新最重要的舉措之一。進入21世紀以來,我國社會工作人才隊伍的專業化和職業化水平也確實在政府一系列決策部署的要求下得到了較大程度的提升。③王紅衛:《中國特色的社會工作在探索中前行——2009~2010年全國社會工作發展綜述》,載李德運主編《中國社會工作協會發展藍皮書(2009~2010)》,中國社會出版社2011年版,第138頁。然而現實表明,通過社會工作教育所傳授的專業知識在學生畢業后的工作過程中往往難以派上用場;而且社工作者的實踐在很大程度上受到了專業要求與用人單位要求之間張力的影響,且被專業價值與自身性格、生活追求之間的沖突所困惑。此外,地方街鎮出現了更愿意培養本地人而不再愿意招聘專業社會工作者的現象。我國大力推動社會工作專業發展的同時,社會工作的專業性遭到了質疑。究竟受過正規專業教育、擁有一定專業知識儲備的社會工作者是如何在本土現實情境之中進行專業實踐的?他們的專業實踐受到了哪些因素的限制?本土現實情境又是如何對身處其中的主體——社會工作者起作用,重新構建起他們不同的實踐方式?本文嘗試對此做深入探討。

為了深入研究上述現象,筆者選擇廣東省4個市18名接受過正規專業教育與培訓的社會工作者為研究對象,聚焦社會工作者的專業實踐場域與專業慣習,以及社會工作者的專業實踐策略進行深入訪談,以期對上述現象有所解釋。

一、關于社會工作理論與實踐關系的文獻研究

在學術界,社會工作理論與實踐之間的關系一直是一個備受關注的話題,并且在國內外都得到了廣泛的討論。例如,Barbra Teater提出,社會工作理論是實踐的重要組成部分,具有描述、解釋或預測特定現象的功能,能夠協助社會工作者準確分析和理解服務對象所處的情境及其困難、行為和經歷,并且指導社會工作者對具體的干預模式或方法做出選擇。①Barbra Teater著:《社會工作理論與方法》,余瀟、劉艷霞、黃璽等譯,華東理工大學出版社2013年版,第3-8頁。因此,如果缺乏了理論的指導,社會工作實踐的專業性和功能發揮將會受到影響。②周沛:《關于社會工作發展中的幾個問題》,《江蘇社會科學》2003年第3期,第73-75頁。基于社會工作理論的這種指導作用,有學者提出“不可能存在沒有理論的實踐”。③Paul Michael Garrett,Roger Smith.Theory and practice in social work:making the connection,Journal of Political Power,2014,7 (1). PP.161-163.我國學者范明林則更為全面地闡述了兩者之間的關系,他認為社會工作理論與社會工作實踐之間實際上是一種相輔相成的關系,雙方在互動的過程中形成了一個循環圈。④范明林:《社會工作理論與實務》,上海大學出版社2007年版,第25-27頁。

然而,社會工作理論與實踐之間的關系實際上有著巨大的鴻溝。一方面,社會工作理論與社會工作實踐存在知識觀層面的差異。理論知識強調的是技術理性,以這種方式去看待問題或者處理事情將會導致運用專業術語去刻板地解釋服務對象的行為;而實踐的本質不僅僅是技術,同時還是道德上的參與,當中充滿了實踐智慧。⑤Michael Whan.On the Nature of Practice,British Journal of Social Work,1986,16(2). PP.243-245.另一方面,理論與實踐之間本身就存在較大的分隔,兩者之間并沒有得到很好的整合。這主要是由于社會工作實踐會受到很多復雜環境因素的影響,而這些并不是科學理論知識所能完全囊括的;因此,有效的社會工作實踐要求社會工作者必須能夠認識到并且理解這些環境因素。⑥Bill Jordan.A Comment on“Theory and Practice in Social Work”,British Journal of Social Work,1978,8(1). P.25.Barbour的一項研究證實了理論與實踐之間的這種分隔。其研究表明,盡管社會工作專業畢業的學生努力地想實現所學理論與實踐之間的結合,但仍然會因為他們抱持專業而受到阻礙;而且,他們在專業培訓中所學習的理論知識包含的都是一些過時的傳統原則,并不能完全解釋當前社會環境的變化與發展。⑦Rosaline S.Barbour.Social Work Education:Tackling The Theory-Practice Dilemma,British Journal of Social Work,1984,14(6). PP. 557-558.香港學者陳高凌等人對這些問題進行了總結,指出理論知識與實踐的關系所存在的問題主要有三個方面的原因,即忽視實踐智慧、忽視處境因素以及忽視道德的參與。⑧陳高凌、陳麗云:《中國文化及研究:在社會工作教育及實踐中的應用》,載曾家達、王思斌、殷妙仲主編《21世紀中國社會工作發展國際研討會論文集》,中國社會科學出版社2001年版。

固然在西方,理論在指導具體實踐的過程中也會出現各種各樣的問題,⑨李龍嬌:《社會工作理論與實踐的脫離和整合——基于TS社區社會工作實踐的思考》,吉林大學2013年碩士學位論文,第1-3頁。而產生于西方社會文化背景的理論知識在運用于我國社會工作實踐時還需要經歷一個文化適應的過程;所以在我國社會工作發展的過程中,理論與實踐的脫節更加是在所難免的。正因為如此,我國學者關于理論與實踐之間關系的討論大多聚焦在社會工作理論的本土化問題上。①何雪松:《邁向中國的社會工作理論建設》,《江海學刊》2012年第4期,第140-144頁。②李迎生:《構建本土化的社會工作理論及其路徑》,《社會科學》2008年第5期,第78-80頁。③唐詠:《關系和嵌入性之外:中國社會工作理論本土化研究的路徑選擇》,《深圳大學學報(人文社會科學版)》2009年第2期,第85-88頁。這在某種程度上也說明,我國本土理論的研究已經滯后于實踐工作的開展,嚴重阻礙了社會工作以及社會工作教育的進一步發展。④吳亦明:《論中國特色社會工作理論框架的構建》,《南京師大學報(社會科學版)》2002年第3期,第43-49頁。因此,從某種意義上來說,社會工作理論對于推動我國社會工作實踐的發展具有非常重要的意義。正如何雪松教授所強調,“沒有強勁的社會工作理論就沒有強勁的社會工作”;而中國的社會工作實際上缺乏強勁的理論支撐,因此需要構建本土社會工作理論。⑤何雪松:《邁向中國的社會工作理論建設》,《江海學刊》2012年第4期,第140-144頁。

通過對以往文獻的梳理,可以看出目前關于社會工作理論與實踐之間關系的探討,國內外的研究存在較大的差異。國外研究較為全面地分析了兩者之間的關系,且有相應的實務工作的分析與討論;而我國由于社會工作發展過程中社會工作理論的缺失,因此對兩者關系的探討還是處于一種分割的狀態,主要集中在強調需要構建中國本土的社會工作理論,并沒有較為深入的分析,且幾乎沒有關于理論的不適切性對我國社會工作實踐到底造成了什么樣的影響等相關研究。而這正是本研究的立場和出發點,嘗試運用布迪厄社會實踐理論中“場域”和“慣習”等重要概念進行分析,探討專業教育場域中的社會工作知識如何在社會工作實踐場域中發揮作用,又是哪些因素影響了社會工作者對專業實踐策略的選擇。

二、多主體共同建構的專業實踐場域

社會工作是一門處境化的專業,其實踐活動必須是在一定的客觀社會結構之中進行的;在我國,這一客觀社會結構即由多主體共同參與建構的社會工作專業實踐場域。作為社會工作者的實踐空間,我國社會工作專業實踐場域實際上存在于各種關系互動之中,各主體依據本身所擁有的特定資本在場域中發揮作用,從而使得專業實踐場域由于資本的分配結構而形成了力量之間的對比和相互之間的博弈;與此同時,社會工作者需要在各個主體對社會工作專業功能與作用的不同定位之間取得平衡,需要在滿足各方需求的前提下進行專業實踐。

1.政府的主導地位:對社會工作實踐的推動與限制

在我國,專業社會工作是政府為解決轉型時期出現的社會問題、自上而下推動發展的;也就是說,即社會工作是我國政府創新社會治理的一種新的方式與手段。因此,我國社會工作的發展離不開政府在資金、資源等方面的大力支持;可以說,政府在我國社會工作發展的過程中一直處于主導性的地位,其理解和支持是社會工作能夠取得突破性發展的前提。在具體的實踐場域中,社會工作者們都能夠感受到,良好的實踐環境離不開當地政府的支持,政府在某種程度上而言是社會工作實踐得以進行的后臺和支柱。

與此同時,這也就決定了政府在哪些服務人群是可以接受社會工作服務的、社會工作服務需要實現一些什么樣的目標等問題上具有充分的話語權。然而,政府對社會工作者開展具體服務的影響力都是以各種非常隱蔽的方式產生的。這些方式包括政府自身權威的震懾力、政府購買服務的話語權以及政府對某些資源的控制權;通過這些方式,使得社會工作者需要去迎合政府的需求,甚至對于某些弱勢群體最根本的問題往往是難以有資源去解決的。

2.用人單位的“守門員”地位:對專業服務的準入權

用人單位作為直接服務開展的具體實踐空間,社會工作者進入后必然需要處理與相關利益群體之間的關系,因而存在一個實踐權的獲得問題。⑥王思斌:《社會工作實踐權的獲得與發展——以地震救災學校在初期階段,由于用人單位對社會工作并不

社會工作的展開為例》,《學海》2012年第1期,第82-89頁。了解,所以他們對社會工作者的定位也是不清晰的;而且,用人單位本身已經自成體系,社會工作者的工作方式、工作內容、工作地點等卻都和他們的不一樣,這些都在無形之中增加了社會工作者融入工作環境的難度。此外,大多數用人單位是在政府的要求下在原有工作體系中納入專業社會工作服務,他們基本上都是在了解得并不深入的前提下參與到我國社會工作專業實踐場域當中的;甚至于其初衷可能是解決工作中遇到的問題、應對政府績效考核等,這也就決定了兩者在工作形式或者工作內容上都不可避免地會產生矛盾。

可以說,獲得用人單位的認可與支持是順利開展專業服務的前提。而這種認可實際上是用人單位領導的認可;在社會工作專業實踐場域中,用人單位的領導自然而然地也成為了社會工作者的領導,他們之間的互動并不是一種完全平等的關系。因此,在與用人單位領導交流的時候,社會工作者往往會選擇弱化自己的專業角色,轉而服從領導的安排。

3.社會工作服務機構:對社會工作者的支持及其專業成長的限制

社會工作者與社會工作服務機構主要在三個層面上建立聯系,分別為行政、專業和情感等三個方面。在行政方面,社會工作機構作為一個組織,它有自己在運作過程中的一些規則需要社會工作者去遵守并且執行;而社會工作者作為員工,則必須在相關制度內較好地完成行政上的安排。第二個層面的關系,主要就是專業上的支持。社會工作是一門需要不斷進行繼續教育和再學習的專業,因而機構在實踐的過程中會有很多督導或者培訓方面的支持給到社會工作者。可以說,這方面的支持是社會工作者可以獲得專業成長非常重要的一個因素;而且,與學校教育相比,實踐過程中的督導或者培訓能夠讓社會工作者更加理解相關的知識和技巧。第三個層面則是情緒方面的疏導,這對于剛入職的社會工作者來說尤為需要。他們在開展工作的過程中會遭遇到各種各樣的困惑,而很多又是他們無力改變的現狀;這個時候,機構或者同工的支持就能夠讓他們的不滿情緒得以宣泄,從而能夠繼續充滿正能量地去克服工作中的困難。

但是,在社會工作實踐場域中,社會工作服務機構與社會工作者之間也會出現不可調和的矛盾,最為明顯的就是管理主義與人性化之間的沖突。具體來講,作為專業畢業的社會工作者,他們實際上是希望機構的管理可以偏向人性化,能夠充分地考慮到員工的想法;但是,從管理層面來講,這些都是機構作為一個社會組織尋求自身發展時不可同時兼顧的。同時,社會工作者還會在情感歸屬與情緒宣泄等層面上對社會工作服務機構有較高的要求,而這種要求實際上是容易被忽略的。其次,社會工作服務機構面臨著專業發展的需求以及專業評估的壓力,對社會工作者也會有很多專業上的要求;就目前來看,文書撰寫方面的要求尤為重要。然而,這方面的要求實際上在很多時候與社會工作者理解的專業是有所不同的;他們雖然能夠體會到文書撰寫對于專業服務甚至是促進專業發展的重要性,但是他們非常不能理解的是文書撰寫占據了自己的大部分工作時間。而且,他們往往難以達到機構和督導所要求的水平,文書撰寫已然成為社會工作者非常頭疼的一項工作。最后,社會工作服務機構也會根據行業協會的安排或者自身機構的資源給社會工作者提供很多專業培訓的機會,雖然社會工作者能夠從中獲得一定的支持與成長,但是過多的專業培訓也會給社會工作者造成一定的困擾,使他們在忙亂的過程中缺乏了對實踐進行反思的時間,從而阻礙了他們在專業上的成長。

總體而言,我國社會工作的發展在資金、資源等方面都缺乏獨立性,導致了社會工作者在實踐場域中并無任何話語權,很多時候都要依賴于領導的認可;與此同時,目前我國社會工作的知曉度和認可度并不高,這樣的專業地位也限制了社會工作者在實踐空間中的自主性。此外,參與構建我國社會工作專業實踐場域的不同主體對社會工作專業的性質和功能還有著不同的理解,他們對社會工作者的具體工作也就有著不一樣的要求;社會工作者需要在滿足不同主體的需求之間取得平衡,他們的專業實踐正是在這種互動情境中被建構出來的。

三、專業慣習指導下的社會工作實踐

社會工作者的專業慣習是在一定的歷史社會制度尤其是專業教育制度之中得以形成的,并且能夠在專業實踐場域中發揮自身的能動作用,使得專業教育場域和專業實踐場域相互聯系起來。

1.專業慣習的形成

(1)歷史社會制度之下的專業慣習

在我國,“領導”本位及其權威在社會工作實踐場域中得到了充分的體現;可以說,這種社會體制已經內在化為行動者的慣習,并在社會工作實踐場域中外在化為身體的行動。因此,他們在面對具有“領導”地位的人時會存在“怕”的感覺,對于他們提出的要求往往感覺無力回絕,更加不可能有權力決定專業社會工作服務應該如何開展。此外,社會工作者們都是在中國應試教育體制下培養出來的學生,他們在長期制度化的學習經歷中已經形成了“順從”和“服從”等特征,缺乏相應的反思性和批判性的精神。①吳俊:《“場域-慣習”視角下大學生學習實踐研究》,南開大學2013年博士學位論文,第50-64頁。這種內在的稟性系統會自然而然地影響社會工作者的專業實踐行為,導致他們在專業實踐過程當中也缺乏相應的批判與反思精神。

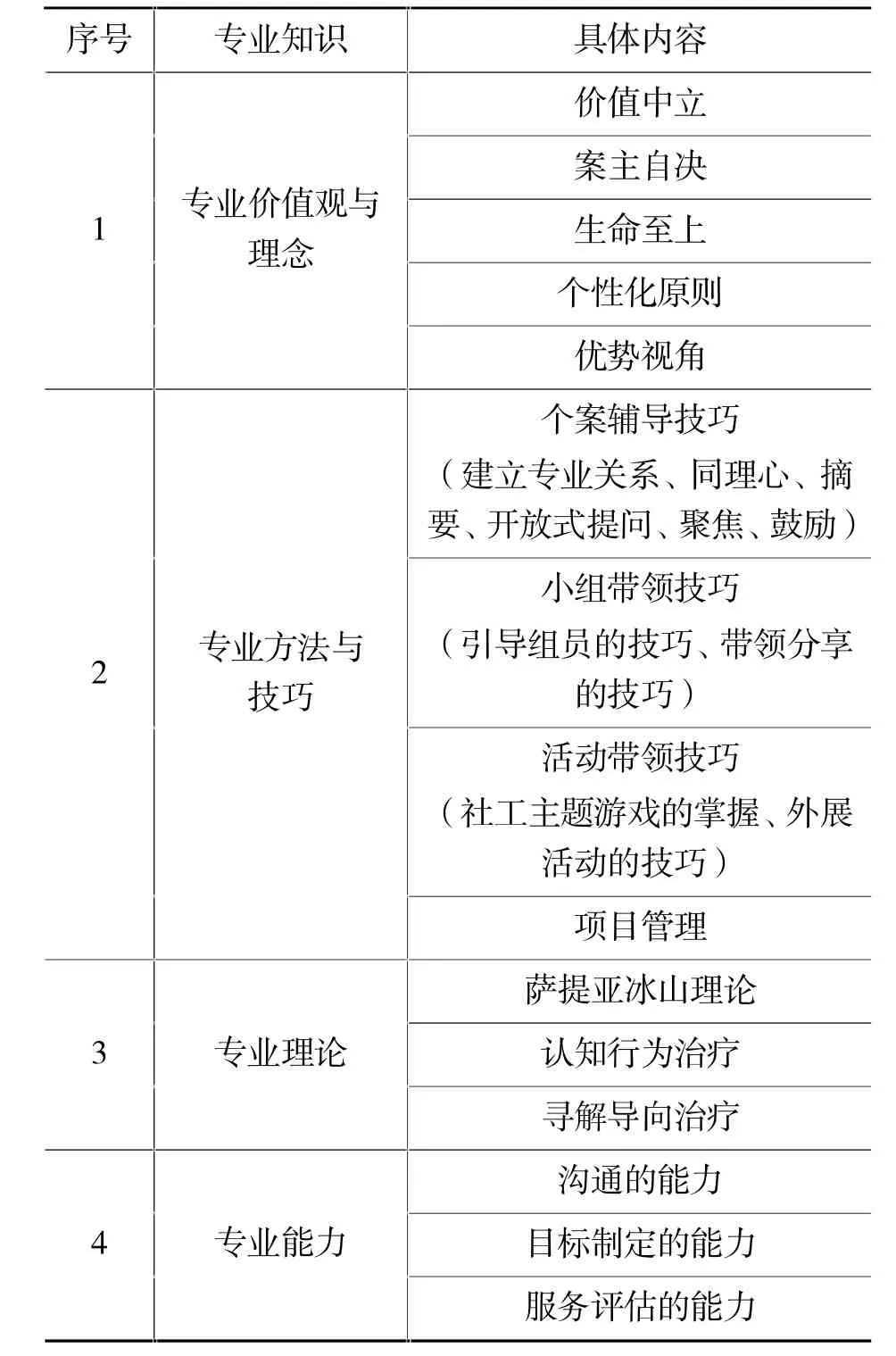

(2)專業教育制度之下的專業慣習

對于社會工作者而言,專業教育在其慣習形成的過程中發揮了重要的作用。就目前來看,我國社會工作者在專業教育中所吸收、積累的專業知識并不深厚,導致其實踐邏輯偏向理論運用的表面化。這種狀況從社會工作者在專業實踐過程中經常用到且能夠有效指導實踐的專業知識(見表1)便可以看出。這些知識大多數都是一些具體技巧層面的,工具性作用特別強;即使是常用的一些理論,也依然是操作性較強的理論。

(3)個人經歷積累的專業慣習

專業慣習作為社會工作者在接受專業教育過程中所參與實踐活動的歷史產物,他們自身的個人經歷在某種程度上自然也會對其實踐行為產生影響。這種影響在社會工作者的專業實踐當中體現得非常明顯,尤其是在經過一段時間的實踐之后,不同的社會工作者所表現出來的適應當前實踐場域的狀況就會有所不同。具體來講,社會工作本身就是一個對綜合素質要求比較高的職業,社會工作者個人的經歷會使得他們形成不一樣的性格,所具備的能力也會各不相同,這些都會決定他們能否較好地克服工作中出現的困難,進而影響到他們實踐策略的選擇。

表1受訪社會工作者實踐過程中常用的專業知識

2.專業慣習的作用發揮

慣習具有一定的滯后性,即使產生它的社會環境不復存在了,它仍然需要保證自身的穩定以能夠繼續發揮作用。②劉少杰主編:《當代國外社會學理論》,中國人民大學出版社2009年版,第72頁。這種持續性的作用發揮在我國社會工作專業實踐過程中主要體現在兩個方面:

(1)專業知識的嘗試運用

第一,專業價值理念的應用。專業價值理念得到了所有被訪社會工作者的認同與接受,且對他們的個人性格和工作都產生了一定的影響。而就專業實踐而言,遵守專業價值理念能夠增加社會工作者對服務對象的理解、改變對服務對象的看法,從而有利于服務關系的建立。但是,專業價值理念在起到指導作用的同時,也會給社會工作者的實踐帶來一定的困惑,主要包括專業價值理念的操作化、內化以及價值沖突等問題。專業價值理念的操作化是產生于西方社會文化背景的價值理念進入我國本土時必然會面臨的問題,需要社會工作者根據具體的服務對象和服務情境等因素將之付諸于實踐。而專業價值理念的內化則是一個存在爭議的問題,部分社會工作者認為專業的價值理念需要進行內化,只有這樣才能夠全面地去踐行這些理念;而有的社會工作者則認為,專業價值理念就是在提供服務的時候才需要注意到的,應該將工作與生活分開。而價值沖突問題實際上也是社會工作本土化過程中必然會出現的,在社會工作者的實踐過程中,價值沖突主要涵括了專業價值與社會價值的沖突以及專業價值與個人價值的沖突等兩種情況。然而,目前我國并沒有非常規范的關于價值沖突的總結以及處理這些價值沖突的原則,價值沖突問題成為困擾社會工作者專業實踐的一項重要因素。

第二,專業理論與實踐的結合。由于社會工作者對理論的了解程度以及實際工作對理論有專業上的要求這兩者之間存在一定的張力,所以,盡管某些社工機構的督導已多次強調在提供服務的過程中應避免使用一些過于寬泛的理論,但是社會工作者對于理論的使用還是非常傾向于放之四海而皆準的理論或者是本身具有清晰框架、實用性比較強的理論。作為專業畢業生,社會工作者們都對這些理論有一定的了解,但基本上僅限于一些表層的概念,雖然他們明白必須運用理論去指導自己的實踐,卻基本不知道如何具體地將兩者結合起來。因此,很多時候,理論反而成為了一種累贅,只是在完成文書的時候套用一些理論,實際服務則根本與理論無關。

第三,方法與技巧的運用。相對于專業理論而言,專業的方法與技巧并沒有使社會工作者感到非常困惑。一般情況下,他們都能夠了解專業方法的基本流程,并且注意到這些過程當中專業元素的體現以及服務對象在這些過程當中的成長。但是,從社會工作者的表述可以看出,具體的工作技巧相比于專業理論能夠得到較好的學習與積累主要是由于這些技巧相對來說較為實用,能夠在服務的過程中較快地看到成效。而且,對于一些具體的工作技巧,他們并不是很快就能夠將專業教育中學到的知識運用到實際工作當中,而是需要一段時間工作經驗的積累。

(2)專業實踐過程中的落差感

我國專業教育所傳授的知識,其產生的客觀歷史條件是西方社會文化背景,與我國本土現實處境有著非常大的區別,由教育場域塑造的慣習需要一段時間的調適才能符合我國本土情境,因此,社會工作者進入到實踐場域的初始都會遭遇到巨大的落差感。具體來講,社會工作者雖然都認為從學校里沒有學習到扎實的專業知識,但是實際上他們心中都有一個關于“專業”的標準,都會嘗試運用一些專業知識去進行專業實踐;某種程度上而言,他們在實踐過程中的很多價值沖突以及對自身專業能力的懷疑也都是基于專業教育當中所設定的標準。

社會工作者的專業慣習是外在社會結構長期內在化的結果,深受我國社會制度和教育制度的影響,尤其是專業教育在專業慣習的形成過程中更是起到了至關重要的作用;此外,個人特有的經歷和實踐經驗則是個體專業慣習之間存在差異性的最主要因素。這些過往的客觀歷史結構所形成的思維與行為方式,都經由實踐活動而在我國社會工作專業實踐場域中發揮著重要的作用。

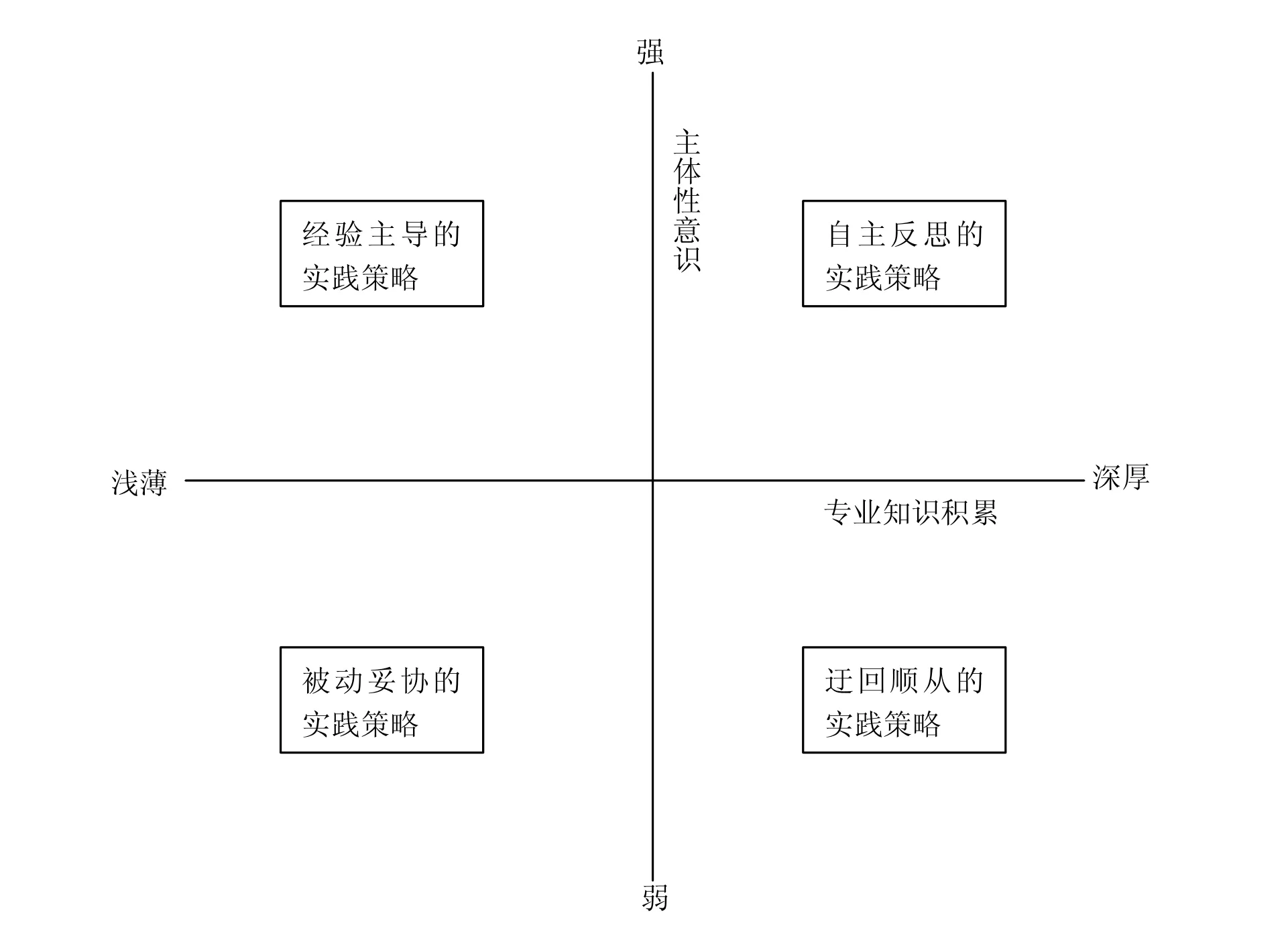

四、社會工作者的專業實踐策略分析

實踐策略取決于行動者對于場域中力量對比狀況及其走向的認知和判斷,也就是說,策略的選擇實際上是場域中的力量對比狀況以及行動者本身所擁有的資本和依據的慣習之間相互契合的結果。從前面關于社會工作專業實踐場域與專業慣習的分析可以看出,在我國社會工作專業發展的當前階段,社會工作主要還是依靠政府自上而下推動發展,專業的知曉度與認可度并不高,社會工作者在場域中的位置和所擁有的資本某種程度上而言是既定的。這就導致了我國社會工作者實踐策略的差異性主要是在于專業慣習之間的區別,是社會工作者自身所擁有的專業慣習外在化的結果。因此,根據社會工作者在特定的專業實踐場域中主體性意識的強弱和理論知識積累的多寡,其專業實踐策略可以分為自主反思的實踐策略、迂回順從的實踐策略、被動妥協的實踐策略以及經驗主導的實踐策略。如圖1所示。

圖1受訪社會工作者的專業實踐策略

1.自主反思的實踐策略

社會工作者在專業實踐場域中的主體性意識越強,就越能夠在專業實踐的過程中對服務提供有所思考;同時,如果他們具備較為深厚的理論知識積淀,就越有可能采取自主反思的實踐策略。從某種程度上來說,這種策略實際上是一種反思性實踐,社會工作者能夠在“實踐—反思—再實踐”的循環往復中踐行專業的理念與方法,為服務對象提供滿足他們需求的服務。

采取自主反思實踐策略的社會工作者由于自身的個人特質或者個人經歷而能夠在專業實踐場域中具備較強的主體性意識,對我國社會工作發展的現實狀況以及社會工作服務的專業性保持著高度的批判與反思精神;并且能夠在本土情境中將所學習的西方專業理論知識進行實踐與反思,進而不斷地深化、創造已有的專業理論知識。而從專業知識在本土現實情境中的運用情況來看,采取自主反思實踐策略的社會工作者最能夠充分運用專業知識解決服務對象的問題并且不輕易妥協于客觀社會環境的制約;同時,他們還能夠在專業實踐的過程中不斷地進行反思與創造,提升自己的專業性。根據社會工作者的實踐,自主反思的實踐策略主要有兩種形式:

(1)對專業發展的反思

社會工作者在從事專業實踐的過程中,基本上都是埋頭提供服務,而能夠對整個專業的發展有所思考的則在少數。這似乎已經成為一種不言自明的趨勢,即社會工作者作為實踐者,主要任務是運用專業方法和技巧解決服務對象的問題。然而,也有部分社會工作者由于自身豐富的實踐經歷,對我國社會工作的發展現狀比較清晰;且在這些實踐的過程中形成了個人關于專業發展的觀點,擁有自己的專業理想與追求。因而,他們在進行專業實踐的同時也會反思當前社會工作的發展方向及其目標,堅守社會工作的專業定位,從而能夠在一定程度上避免社會工作實務受到客觀結構的過多限制。

(2)對具體服務的反思

還有一些社會工作者雖然身處體制內,但用人單位的領導比較支持社會工作的發展,也認可社會工作的專業作用。這給社會工作者的服務開展提供了一個能夠自主發揮的空間,并且營造了一個特別強調滿足服務對象需求的文化氛圍。在這種客觀結構體制較為開放的前提下,社會工作者所堅守的“人與環境互動”專業理念便能夠得到充分的發揮,因而能夠準確把握服務對象的真實需求。

從以上兩種形式可以看出,采取自主反思實踐策略的社會工作者在專業實踐的過程中常常承擔環境改造的角色與功能,傾向于將自己看作服務對象的伙伴;也就是說,他們在一定程度上避開了服務對象問題的“治療傾向”,更加關注的是服務對象身處的環境因素。

2.迂回順從的實踐策略

策略的選擇會受到行動者在場域中位置的影響,位置感引導并決定了行動者必然采取適合其位置的實踐。①宮留記:《布迪厄的社會實踐理論》,河南大學出版社2009年版,第51-53頁。在我國社會工作實踐場域中,力量對比關系極其不平衡;可以說,社會工作者所處的位置決定了他們可以選擇和制定的實踐策略。因此,在我國社會工作專業實踐場域當中,社會工作者如果缺乏強烈的主體性意識,就容易傾向于以滿足實踐場域中其他相關利益主體而非服務對象的需求為前提來開展專業服務。而從目前的狀況來看,大部分受訪者都是采取這種迂回順從的實踐策略。

這部分社會工作者由于缺乏對我國社會工作專業現實狀況的直觀認知,也就很難能夠對專業的發展有所反思;而且,他們在抱著“試試看”的態度從事社會工作專業的工作之后,基本不太愿意對這些宏觀的問題做出過多的思考,認為作為一線的社會工作者只需要提供直接服務即可。這樣的一些現實,必然會使得社會工作者在專業實踐場域中的實踐是在主體性意識缺失的基礎上進行的。但是,他們也在很大程度上非常直觀地感受到了來自客觀社會結構的限制,因此他們往往會選擇尋求雙方需求的契合點來獲取專業實踐的空間。某種程度上而言,他們是在適應當前社會工作實踐所處的客觀社會環境的前提下,嘗試運用專業知識去提供服務。然而,事實表明,大多數選擇迂回順從實踐策略的社會工作者都是在無奈之中選擇此策略的。他們面對外在客觀環境的限制時無法突破,很多情況下都感覺到無能為力。雖然他們很清楚專業服務的提供仍然是他們需要為之努力的,但實際上他們的專業服務都是將服務對象視為需要改變的對象。也就是說,采取迂回順從實踐策略的社會工作者主要是帶著“問題解決”的視角來看待服務對象的問題。同時將問題的解決視為獲得用人單位滿意的途徑。

從當前我國社會工作的發展狀況來看,社會工作者采取迂回順從的實踐策略主要是源于社會工作專業在我國的知曉度和認可度不高,用人單位對社會工作不了解、對社會工作專業的定位不清晰。因此,社會工作者必須優先滿足用人單位的需求,在獲得了認可之后才有可能爭取更廣泛的實踐空間以實現專業服務的目標。在這種意義上來說,專業實踐實際上是一個獲得承認的過程。

3.被動妥協的實踐策略

與迂回順從的實踐策略相比,社會工作者選擇被動妥協的實踐策略時更加難以運用專業理論知識指導實踐工作的開展。而他們之所以會選擇被動妥協的實踐策略,是因為他們一方面在專業實踐過程中缺乏相應的主體性意識,另一方面在專業理論知識積累方面較為薄弱。這些綜合起來,使得他們在與場域制約力量抗衡的過程中缺少了必要的資本。

這部分社會工作者在接受專業教育的過程中缺少實習經歷,且對于理論知識的學習也較為淺顯,這從他們是如何在實踐過程中運用專業理論的情況就可以看出。也就是說,采取被動妥協的社會工作者對于專業理論的理解僅僅止步于理論的名稱和大概內容;雖然說大多數社會工作者在工作之前差不多都是這樣的一種狀況,但是這部分社會工作者較為特殊的是他們在工作之后仍然在專業知識積累方面沒有多大的進展。此外,由于他們處在體制內的行政性崗位,面臨的是更為強大的場域制約力量,而恰恰這個時候,他們接受到的來自督導的專業上的支持卻是較少的。因此,采取被動妥協實踐策略的社會工作者不僅沒有批判地看待場域制約因素對實踐的影響力,欣然接受用人單位的一切安排(包括行政性事務的安排),而且,他們還缺乏運用專業知識指導實踐的意識與能力,開展的服務更像是沒有任何價值理念與內涵的普通活動,服務的專業性無跡可尋。

可見,如果缺乏扎實的專業理論知識以及自主反思的意識,一些體制內的崗位社工實際上是很容易被行政化的;他們在從事行政性事務工作的同時,專業的理念與方法也在逐漸淡化,從而成為社會福利制度的代理人,甚至有可能還會成為社會控制的工具。

4.經驗主導的實踐策略

還有一部分社會工作者,雖然專業知識的積累并不深厚,但是他們能夠充分運用自身的個人特質與個人經歷,充分將專業的方法與技巧與本土的現實情境進行結合,從而也能夠依靠自身的經驗提供較為獨特的專業服務,并獲得用人單位的高度支持與認可。從某種程度上可以說,這部分社會工作者的實踐經驗當中蘊含著非常豐富的本土智慧。但是,又正是由于他們過多的依靠個人經驗而忽略了專業理論知識的指導,從而導致他們的實踐經驗呈現出碎片化的特征,要想總結并提煉出本土的理論與方法較為困難。

可以說,由于我國社會工作專業是由政府自上而下推動發展的特殊性,社會工作者的實踐策略選擇并不是簡單的個體建構機制與社會形塑機制誰占主導的問題,而是在場域限制既定的情況下,社會工作者主體性意識和專業理論知識作用發揮的結果。

五、分析與討論

我國社會工作者在專業實踐的過程中經受著專業服務的自我要求以及專業能力的自我懷疑之間的張力,其實踐是社會結構與心態結構雙重互動的結果。一方面,社會工作者的專業實踐在客觀上受到了歷史社會環境的塑造以及當前社會結構的限制;另一方面,社會工作者通過專業教育以及個人經歷累積內化而成的專業慣習也在很大程度上決定了社會工作者不同的專業實踐行為。而雙重作用的合力則導致了我國社會工作者既沒有完全自主的實踐空間,也不具備足夠的能力進行專業服務上的探索。這些都阻礙了他們在專業實踐過程中取得更多的成效,并進一步限制了社會工作專業作用的充分發揮。

而我國社會工作專業實踐是被多主體共同建構的,包括什么樣的實踐是專業的、專業實踐的目標和價值何在等問題,都是參與建構我國社會工作專業實踐的各主體在互動的過程中產生的。社會工作者作為重要主體之一,我國社會工作專業實踐的發展離不開他們的主動建構。因而,社會工作者群體除了在滿足政府、用人單位等主體對專業的理解和要求之外,其自身對專業實踐的界定也是一個值得反思的問題。誠如王思斌教授所指出的,社會工作在我國要實現專業的發展就必須獲得各方的承認,包括政府部門和社會工作群體對社會工作的看法,雙方為促進專業的發展付出的行動以及他們在發展社會工作中的相互關系。①王思斌:《走向承認:中國專業社會工作的發展方向》,《河北學刊》2013年第6期,第108-133頁。

(責任編輯:徐澍)

The Practical Strategy Analysis of China Social Workers from the Perspective of“Field- Habitus”

HONG Pei,FEI Meiping

(School of Social and Public Administration,East China University of Science and Technology,Shanghai 200237,China)

Abstract:According to Bourdieu’s theory of social practice,people make the relative choices according to the position they locate in the field and their own habitus. Guided by this theory,we analyze the social workers’professional practice field and habitus,and explored their different practice strategies further. Study shows,at the current social work development situation in China,the position of social workers and the resources they have are fixed in some certain degree,and the differences of practical strategies are mainly about their practical habitus. Based on the strength of social workers’subjective consciousness in a certain professional practice field and the amount of their theory knowledge,we discover that their practice strategies could be mainly divided into four types:self -reflection,circuitous obedience,passive compromise and experiential leading.

Key words:social work practice;professional practice field;professional habitus;professional practice strategies

[中圖分類號]C916

[文獻標識碼]A

[文章編號]1008-7672(2015)06-0021-10

[作者簡介]洪佩,華東理工大學社會工作系博士生;費梅蘋,華東理工大學社會工作系教授,博士生導師。