基于生態系統的管理如何融入城市環境政策——以西華盛頓為例

◎ [美]威維克·山達斯 杰西卡·K·格雷比爾 克萊爾·M·雷恩

一、引言

與城市化相關的各種景觀變遷使我們清楚地看到,由人類活動引起的地球生態系統的變化步伐正不斷加快(Vitousek et al.1997, Foley et al.2005)。通過使自然棲息地被不斷分割和退化、物種數量銳減、水文系統遭受破壞以及能量流動和養分循環的改變,城市聚落嚴重影響著生態系統的各種服務和功能(Pickett et al.2001, Grimm and Redman 2004)。城市化引發的生態環境變化反過來也影響著人類的健康和福祉 (Patz et al.2005, Corburn 2005)。越來越多證據表明,當前的城市發展方式并非可持續的,為降低人類活動對生態的影響,有關的價值體系及其背后的城市治理和規劃方式需要進行變革(Millennium Ecosystem Assessment2005, Najaf et al.2007)。

為了減少人類對生態系統的影響,許多學者呼吁運用基于生態系統的方法來管理人類聚落。從廣義上說,基于生態系統的方法是指在區域或更高一級系統的范圍內,管理和認識景觀的生物物理屬性與社會經濟屬性之間相互關系的過程(Slocombe 1998)。運用生態及社會原理來管理人類聚落是生態學家(如Naiman and Bilby 1998,Dale et al.2006)、規劃師(如Beatley 1994,Alberti and Marzluff 2004)和社會學家(如Cortner and Moote 1999, Dol?ak and Ostrom 2003, Berkes et al.2003)所共同關注的焦點。學者們的提議是通過科學、制度和治理三方面從整體上管理生態系統。如此一來,基于生態系統方法的目標之一,便是將已知的人類對生態系統的影響與城市和區域的規劃政策一一對應起來,從而降低城市發展給生態系統帶來的負面影響。

基于生態系統的管理(以下簡稱EBM)旨在將人類活動的生物物理屬性和社會屬性與有科學支撐的管理體系融合起來。盡管關于EBM應用的定義、理論基礎和方法的文獻有很多,但卻極少對城市和區域規劃師在制定環境政策時是否有考慮EBM這個問題進行考察。城市和環境規劃師(以下簡稱規劃師)是執行生態系統保護措施的關鍵決策者。了解他們運用哪些工具來降低城市化進程所造成的影響,有助于理解EBM 對于環境政策的效果。

本文評估了規劃師們在審視有關環境政策的科研數據時對于EBM考慮與否及其所屬管轄區域運用EBM的程度。筆者采訪了42位在西華盛頓工作的環境規劃師,詢問其在審視有關的科研數據時會考慮哪些EBM因素。認識規劃師們如何看待和運用科研數據,有助于我們理解EBM戰略之優勢劣勢、潛在效用以及如何通過增進科研和政策之間的關聯來構建更加可持續的城市形態。

二、基于生態系統管理的定義

EBM的概念最早于20世紀40年代末被提出(Leopold 1949)。到了90年代,EBM已廣泛見諸眾多環境管理方面的文獻,尤其在1992年的里約地球峰會之后。在各種討論EBM的文獻中,針對運用EBM來管理環境,學者們紛紛提出自己的見解。在一篇富有開創性的關于生態系統管理基礎的文章中,Christensen et al.(1996)闡述了創造一種以科研為基礎的陸地景觀管理方法,其構成要素包括考慮空間與時間尺度、生態系統的復雜性和適應性、生態模型的健全性、人類作為生態體系的組成部分以及建立清晰并且可衡量的可持續發展目標。Slocombe (1993a, 1993b, 1998)則系統闡述了將EBM理念運用于環境管理的基礎,他認為EBM最初是作為一種管理的工具,它運作于不同層面,需要結合一種綜合的、跨學科的方法來解決迫切的生態問題,因此基于生態系統的管理與生態系統管理這兩者是有區別的。另有學者通過考察EBM在陸地(Sinclair and Knuth 2000, Belin et al.2005)和海洋(Fluharty and Cyr 2001, Nicholson and Jennings 2004, Hooker and Gerber 2004, O’Boyle and Jamieson 2006)環境中的實踐來介紹EBM的特點。

迄今為止大多數學者都認為,通過對EBM的特點進行細化,規劃師和政策制定者們便能更有效地運用這些原則。我們幾乎從未檢驗過政策制定者對EBM原則的理解。而在一項比較科學家和管理機構分別如何界定EBM的研究中,Arkema et al.(2006)發現EBM的科學定義與其實施過程間存在巨大差別。因此,盡管人們不斷呼吁通過EBM來管理環境,但卻沒人知道區域的政策制定者到底是如何運用EBM原則的。

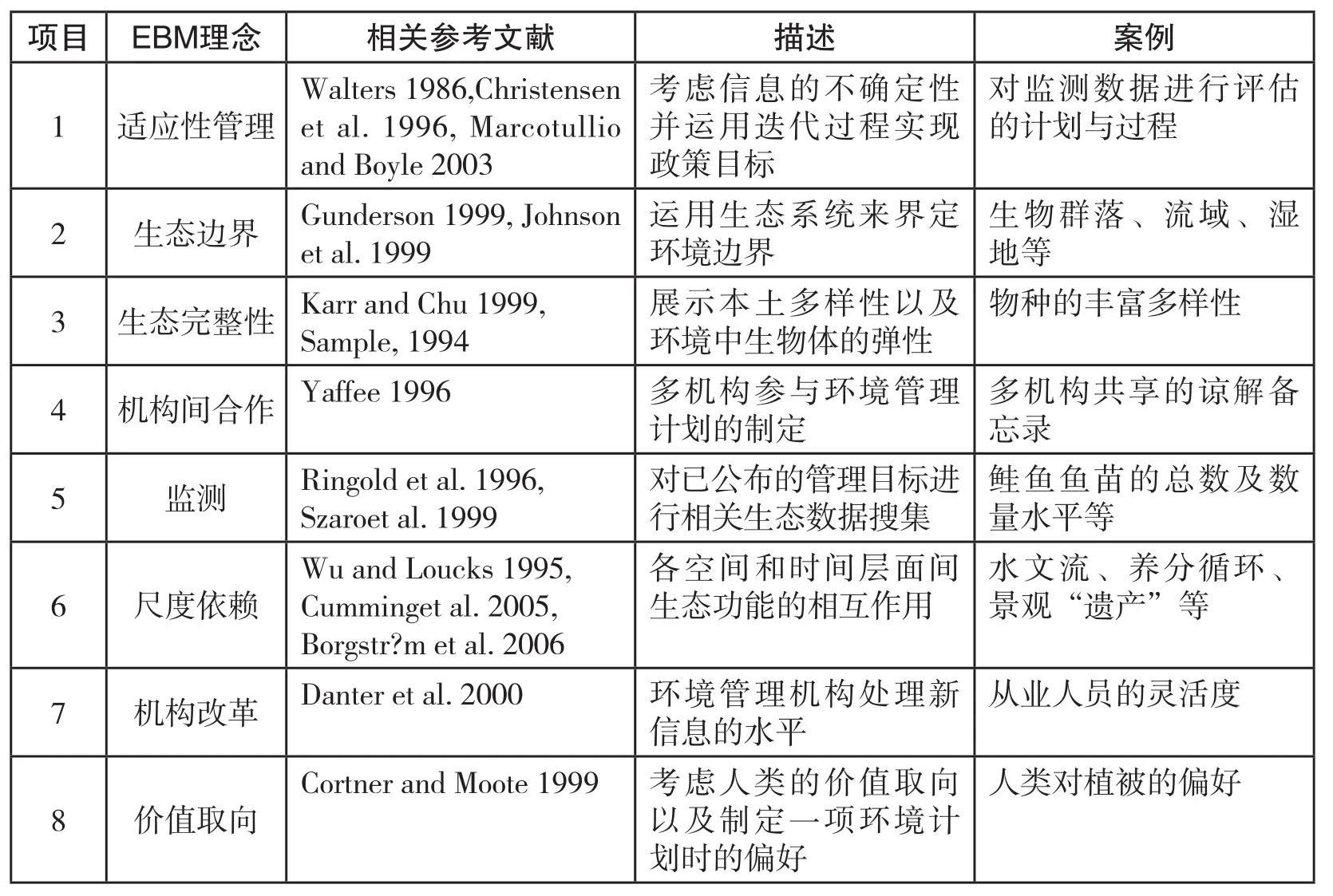

直到近年來學者們才開始逐漸意識到運用生態原則來管理城市環境有多么重要(Zipper et al.2000, Marcotullio and Boyle 2003)。事實上,基于生態系統的方法在城市的運用只關注EBM的少數幾個方面,焦點普遍集中在城市發展中的空間尺度(Wu and Loucks 2001, Cumming et al.2005, Borgstr?m et al.2006)、人與自然相結合(Elmqvist et al.2004, Grimm and Redman 2004, Lui et al.2007)以及適應性管理等問題上(Angelstam et al.2005)。環境管理文獻中涉及的其他EBM內容包括:生態邊界(Gunderson 1999)、生態完整性(Karr and Chu 1999)、機構間合作(Doremus 2001, Stankey et al.2005)、監測(Ringold et al.1996)、機構改革(Danter et al.2000)以及人類的價值取向(Cortner and Moote 1999)。這些理念分別針對的是管理理念的融合(如:適應性管理、機構間合作和機構改革)、人類的因素(如:價值取向、變化的動原)以及對科研的認識(如監測、尺度依賴性、生態完整性)。通過系統地回顧環境管理方面的文獻,我們總結出運用EBM方法管理城市景觀的8個關鍵構成(表1),可以作為城市環境政策制定過程中應用EBM理念的評估框架。

在為新的開發項目選址或修復現有開發項目時考慮上述生態原則,即是通過科研與政策相結合來制定有效的土地開發和保護戰略,從而為現有的規劃進程提供支撐。另外,對上述生態原則的考慮,還可以通過將眾多利益攸關方——即城市生態學家——納入土地利用和保護的決策過程進而影響規劃進程。了解規劃師們在實際操作中所置身的法律和政治框架,也有助于城市生態學家系統地評估與地方環境政策相關的生態原則。

三、西華盛頓的EBM

城市規劃這門學科一直以來都致力于為城市發展提供系統的管理方法,比如近年就提出了一項名為增長管理的政策。1990年出臺的《華盛頓州增長管理法案》(以下簡稱GMA)涵蓋了13項具體的規劃目標[《華盛頓州修正法典》(RCW)第36.70A章]。這些目標大致可歸納如下:將新的增長集中在現有的城市地區;鼓勵公民參與規劃進程;保留具有歷史性的土地、場所和建筑;維持和提升以自然資源為基礎的產業;保護環境;提升本州的高質量生活水平(Ousley 2003)。

與本文直接相關的是規劃目標中的第9項,其表述如下:GMA旨在“保留休憩用地、增加休閑設施、保護魚類和野生動物的棲息地、更有效地利用包括土地和水在內的自然資源、興建公園和休閑設施”。這一目標于1995年在《華盛頓州修正法典》的相關章節(36.70A.030)中進行了修訂,要求各市政府在指定日期(不晚于2004年12月)之前在標出州內重點(或環境易受破壞的)區域時需參考“最為現成可靠的科學研究(以下簡稱BAS)”。所謂的重點區域包括濕地、魚類與野生動物棲息地保護區、含水層補給區、地質災害區和洪災泛濫區(Ousley 2003)。它們受到在GMA方針指導下的各管轄區域所制定的《重點區域條例》(以下簡稱CAOs或CAO)的保護,該條例要求對這類區域的保護必須較其他規劃需求優先得到滿足,同時將其他考慮事項(如:經濟權利或私人財產權)視為土地利用決策進程的一部分(Copsey 1999)。有關BAS的修訂在美國并不常見,因為它要求地方環境規劃師(及其顧問)在分析科研數據的信度和效度時,對關于其管轄區域的最可靠的科研數據作出評估,而不是依賴持反對意見的專家們提出的質疑(美國的常規做法)。

與提倡運用EBM框架管理城市發展相仿,BAS的修訂也嘗試灌輸一種系統的方法來制定有科學依據的環境政策。盡管對BAS的修訂約束了審視的流程,但審視哪些科研內容很大程度上卻是由各管轄區域自己來決定。由于華盛頓州要求其下個管轄區域在制定CAOs時必須參考BAS,因此我們便可以利用這個機會去評估,地方在制定相關環境政策過程中,將EBM理念納入考量范圍的程度有多深。

表1 從文獻中整理出的EBM理念

四、EBM數據來源與分析

本文主要以西華盛頓的9個縣市為分析單位,以環境規劃負責人作為主要數據來源。這9個縣市包括高度城市化的金縣、皮爾斯縣和斯諾霍米什縣,城鄉結合型的基薩普縣、瑟斯頓縣和克拉克縣及以鄉村為主的克拉勒姆縣、杰弗遜縣和霍特科姆縣。我們于2003至2004年間對42位規劃師展開半結構化訪談,即親自采訪了管轄區域內滿足下列條件的環境規劃負責人:⑴答應接受采訪的電話邀請;⑵工作中涉及保護濕地和魚類與野生動物棲息地保護區的現行政策。由于華盛頓州對各個管轄區域完成CAOs更新(包括審視BAS)的截止日期有所不同,而各管轄區域開展科研數據審視工作的進度也并不一致,因此只有那些在擬采訪日時已完成一半以上審視進程的管轄區域收到我們的采訪邀請。審視進程完成過半是指已經對適用于其管轄區域的BAS進行仔細審視,自認為已經完成半數或以上的條例更新工作。

每段采訪約持續60至90分鐘,然后根據錄音內容進行整理。采訪提綱是詢問每個規劃師起草其管轄區域內的環境政策時會考慮哪些基本要素。通過關注規劃師對政策的表述、他們制定政策時的考量以及預期的結果,從而得出政策制定過程的本質。為了降低有偏向性的回答出現的可能性,我們盡量避免就EBM本身進行提問。例如,為獲取關于制定過程的詳細描述,我們會詢問規劃師們關于地方規劃的考量,同時也鼓勵他們補充所有可能會考慮到的因素。

我們運用標準內容分析技術(Rubin and Rubin 2005)對采訪數據進行分析,提取出與本研究關注的話題有關和涉及EBM的詞組或短語,從而評估每個管轄區域是否有對EBM的特定方面作出考慮。以每段采訪中的每句話的定性評估為基礎對上述詞組或短語進行編碼和歸類,這種編碼和歸類需要經歷一個迭代過程,通過將先驗的與新出現的編碼進行合并,從而大幅減少數據量。對采訪數據進行系統的詞干提取,使我們能夠對比EBM原則在不同管轄區域的應用情況。

運用定性數據分析軟件Atlas.TI(Muhr 1997)對采訪數據進行組織和編碼。每段錄音整理記錄都分別按照主要理念和次要理念(表1)來進行編碼,次要理念與主要理念之間通過提及它們的語境聯系起來。例如,一位規劃師說他/她的管轄區域是一片范圍較大的流域,在制定重點區域政策時需要考慮上游和下游的影響。那么主要理念的編碼為“生態邊界”,而次要理念則是“流域影響”。因為使用了一個多重編碼協議(主要和次要),詞組或短語所代表的理念類別可能不止一個。例如,一位規劃師說“我們嘗試對流域進行監測,但州的有關生態部門卻不肯配合”,這里就要對兩個主要理念(監測和機構間合作)和兩個次要理念(流域監測和規劃失察)進行編碼。運用定性分析過程保留豐富的細節,對于保持規劃師們所表達的想法的完整性并盡可能多地提供關于城市環境政策形成過程的見解而言,是非常有價值的。這種分析使得一般的EBM理念得以呈現(主要編碼),同時也抓住了每個地方、每個規劃師在應用EBM及其所處大環境上的具體細節(次要編碼)。

五、EBM八大核心理念歸納

本研究涉及的規劃師在制定環境政策時考慮的科研數據有三大來源:⑴各轄區聘請的科研人員所作的綜述;⑵華盛頓州社區、貿易和經濟發展(以下簡稱CTED)辦公室提供的有關最為現成可靠的科學研究的參考文獻;⑶外部顧問。各轄區對來自內部和外部科研數據的依賴程度,基本上與其人口和經濟狀況成比例(詳見Francis et al.2004)。另外,審視科研數據的過程通常由審視BAS的政策指令、評估現行條例是否符合BAS審視以及按需修訂現行條例這三方面構成。華州CTED辦公室還會向環境規劃師們提供考察科研數據時所應遵循的步驟指引。

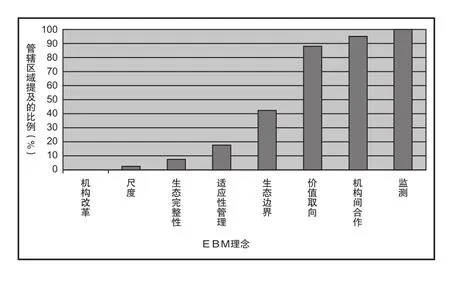

所有管轄區域的規劃師在采訪中都至少一次提到了某些EBM理念(圖1)。最常提及的EBM理念有監測、機構間合作、價值取向和生態邊界。不過規劃師們在闡述這些常被提及的理念時有很大差別。下面具體介紹每個EBM理念的特征。

圖1 提及EBM相關理念的受訪者比例(每位受訪者提及的只算作一次)

1.監測

本研究涉及的規劃師都會以這樣或那樣的方式提到,在他們制定政策的過程中,監測是一個關鍵的構成部分。幾乎所有管轄區域都積極地參與某種形式的生態監測,少數幾個不具備積極監測構成的,要么是幾年前曾進行過但后來終止了,又或者是他們缺乏相應的知識、專業技術或其他資源去開展監測工作。對監測的解讀包括:存量狀態討論、實地取樣和地理信息系統制圖。當受訪者討論存量時,主要是指對其轄區內的所有動植物和景觀特征進行評估。他們大都認為存量對于制定環境政策非常有用,只不過有一部分(71%)表示有作存量記錄,而另一部分(29%)則表示他們正在準備或即將要開始搜集此類數據。具體的監測對象細節隨管轄區域而變化,普遍是由一些地方性的監測項目以及州或聯邦一級的項目來構成。受訪者們還表示,實地取樣和制圖對于分析或評估現有數據而言也同樣重要。

2.機構間合作

95%的受訪者都提及機構間合作是制定地方環境條例的一個重要方面。他們對于跨管轄區域的機構間合作(城市間或縣與縣之間)和城市與更高一級政府(如:州政府或聯邦政府)間的機構間合作區分得很細。這種差異被界定為橫向機構間合作與縱向機構間合作。還有92%的規劃師指出,通過正規形式展開的機構間合作,這類交流在本質上是技術性的,內容往往包括針對某些科研文獻的疑問、法律咨詢或法典解釋(釋法)。所有受訪者都認為,非正規的、橫向的機構間合作是跨管轄區域交流的主要形式,一般出現在地理位置相鄰、情況相似的管轄區域。

一位來自某座小城市(人口7,500)的規劃師在描述非正規的、橫向的機構間合作對于設計和實施可行的CAOs的價值時這樣表述:

與州政府合作往往困難重重,因為它們總是不理解像我們這樣的小城市所面臨的局限性。而我們更傾向于依賴其他相鄰的城市,了解它們是如何操作的,也更傾向于與它們共享信息、共同制定這些政策。

由此證明,機構間橫向合作比縱向合作對于制定一份可行的CAO而言更有幫助。來自另一座小城市的一位環境規劃師也同樣指出機構間縱向合作受制于上級部門與管轄區域之間的交流模式:

我們經常會面臨這樣的情況,州政府下達了一項新的(環境)政策,但如果我們之前從未處理過類似的政策,那么我們便會向兄弟單位求助。我個人也會與附近幾個城市的三、四位同事探討,這對如何達到上級指令的要求而言非常有幫助。

3.價值取向

由于環境規劃進程的政治屬性,參與制定重點區域條例的規劃師往往要與社區成員一同深化認識他們的價值取向是如何在政策建議中得到(或得不到)體現的。在談到社區對政策有何反饋時,規劃師們在會提到價值取向這個方面,尤其是那些本地人所特有的價值取向。許多受訪者(78%)指出,社區的價值取向有助于形成環境政策制定的進程(以及最終產物):

我們嘗試盡可能地與不同地區協作,不希望我們的政策產生事與愿違的結果,因此盡可能多地從社區搜集信息,然后整合成環境政策。這種做法到目前為止效果還不錯。

從社區搜集的信息包括生態信息,如近期發生的溪岸侵蝕、洪水泛濫的頻率、居民區的溪流管理項目或某一流域的聚落形態。不過另有受訪者(9%)指出,社區的價值取向固然重要,但政治優先項往往才是主要和唯一的考慮因素。例如一位來自一個大轄區(人口310,000)的規劃師這樣說道:

要面面俱到是不可能的。從理論上說,我們的城市有著成百上千的利益集團,假如跟每一個利益集團都進行溝通,聽取他們的所有訴求,那將一事無成。因此最終的做法是優先滿足市議會議員們的訴求,如果議員們讓我們與社區共同檢審這些建議,我們同意照做。

在這種情況下,盡管有些社區的價值取向可以通過市議會議員們得到反映,但若要展開大規模治理,或者規劃師們為讓社區能夠參與環境規劃而作的努力,往往要敗陣給政治現實。

4.生態邊界

明確提到環境管理進程中的生態邊界問題的受訪者人數不多(42%)。他們反而提到了在制定環境政策時運用生物物理景觀特征所遇到的問題。許多規劃師都將他們的管轄區域視作更高一級生態系統的一部分,如流域或濕地,并指出自然景觀的一些特征是如何聯結或割裂與其他管轄區域之間關系的。例如,一位規劃師的話就表達出這樣一種普遍的觀點:

我們處在北部轄區河流的下游,一旦環保執法不力,水質就會變差,這是很倒霉的事情,因為上游累積的污染對我們鎮的影響是最嚴重的。

5.適應性管理

規劃師們一般都會談到與適應性有關的話題,但本研究中只有17%的參與者提及。盡管沒有受訪者明確提及“適應性管理”一詞,但我們可以在條例更新、政策評估和需要進行政策檢討的法律等次要理念中捕捉到適應性管理有關方面的內容。例如,當受訪者不斷提到需要“對政策指令作出回應”和“重新審視某些條例的效度”時,不管我們如何刨根問底,他們也不會提到為何要這樣做或者用怎樣的方法去重新審視一項政策的效度。

6.生態尺度

規劃師們一般會用生態邊界等概念來描述尺度問題,但沒有一位規劃師對生態功能跨空間和時間維度的互動如何成為地方環保條例的一部分作出解釋。受訪者們大都明白其管轄區域內的活動可能對周邊景觀產生生態影響,但他們的表述主要集中在如何完成針對其轄區的政策的工作上。例如,受訪者們所關注的是“讓市議會通過”或州生態部門 “是否會通過他們的條例”。這種態度表明,他們感興趣的是法定的地理尺度和時間尺度,不管這些尺度是由管轄區域的邊界所界定的,還是由更高級別的法定管理機構所規定的。

7.生態完整性

這個原則只針對一些特殊情況,比如說鮭魚對特定管轄區域河流的重要程度。由于本研究囊括的管轄區域中有不少都面臨著鮭魚物種瀕危的問題,規劃師們都非常積極地致力于改善當地的濱水棲息地環境。生態完整性比鮭魚的概念大得多;它包含這樣一種能力,即足以支撐和維持一個均衡的、完整的、自適的生態系統,并具備一個區域性自然棲息地應有的一系列完整的要素和進程(Karr 1996)。沒有任何一位受訪者明確談到一個均衡的、完整的、自適的生態系統所起到的作用,也沒有提到他們制定條例所運用的方法如何能夠解決區域生態要素的問題。盡管受訪者們有提到植物群的一些方面,但卻忽略了這些特征對生態完整性的影響:

我們的目標是沿著河岸走廊種植植被。問題是,在城市地區各種因素限制了種植大量植被,例如私人物業和土地硬底化。因此必須想辦法在高度城市化的地區增加緩沖區的寬度。

8.機構改革

這一點從未被直接提及,也極少有受訪者們談到這方面內容。事實上,當提到管理方法時,受訪者們更加關注州或其他管轄區域是如何改進管理方法的,而不是探究他們自己機構內部的局限性。規劃師們從未考慮過他們自己的機構在制定環境政策過程中對新的信息(或指令)是否處理不夠靈活或響應不夠積極。事實上,由于每個地方一般都有獨立的監管機構,因此規劃機構只能被動地執行上級通過的任何條例。許多受訪者表示他們更傾向于接受那些只重結果不重過程的指令。一位持有這種想法的規劃師說道:

我們是一個范圍小又缺乏充足資源的轄區,難以達到州政府提出的要求。有時候,不得不制定出一些不夠完善但卻能很好地服務于轄區的條例,尤其是當我們還必須負責強制執行這些條例時。

也就是說,規劃師們承認其管轄區域在法律法規的實施方面存在局限性,但卻不認為制定一項“完善”的條例需要他們所在的機構在結構或流程上作出改變。

六、探討EBM理念的實施

本文從城市環境規劃師的角度考察了制定環境政策的過程。通過考察規劃師們如何運用BAS處理上級下達的關于更新各轄區CAO的指令,本文嘗試評估EBM理念被納入考慮范圍的程度。研究結果表明,規劃師們考慮EBM有關方面的程度仍有待提升。我們發現EBM的8大核心理念中只有4種被41%的管轄區域的環境規劃師們提及。雖然有41%的規劃師考慮到4種EBM理念對制定出基于生態系統的環境政策而言似乎象征著一種勝利,但從訪談數據中得出的其他結果表明,大多數規劃師在將科研數據轉化為與本地相關的城市環境政策時遇到很大困難。規劃師們提到各種EBM理念雖然說明他們已具備這方面的意識,但卻仍未轉化為對生態系統切切實實的保護。再者,不同的規劃師對EBM原則的理解也各不相同,某些人就比他人理解得更透徹。

盡管當前對地區生態規劃(Dodge 1990,Goldhaft 1995, Moss and Milne 1998)或者基于生態特征的管理體系(Dale et al.2006)的熱情持續不斷,但本文中的規劃師對于兩種路徑的效用都持懷疑態度,紛紛表示他們的法律權限僅限于其管轄區域的范圍之內。即便一個管轄區域受到“上游事件”或“轄區外的機構”的影響,環境規劃師們也依然對以區域或生態邊界為基礎所制定的管理體系存在疑慮。這種觀點也許能反映出當前的治理結構對規劃師考慮任何超越其管轄范圍的因素的制約,如市議會、稅制乃至法律上的限制。正如一位規劃師所言:“……如果問題出在斯卡吉特河的對岸,就不關我們事了。”再者,即便終有一天城市政策將生態邊界看作一個機構實體,它仍舊是一個理論性的概念,在西華盛頓城市地區的大環境下,實操性非常有限。

環境規劃師們提到的其他EBM主要理念還包括機構間合作和價值取向。與生態邊界的描述不同,機構間合作和價值取向都被認為是重要的,在制定CAOs的過程中會經常運用到。華盛頓州生態部與CTED等州立機構主要負責則提供技術協助以及地方環境條例的最終審批。因此,受訪者通常只在無法與現成或同類的地方管轄區域溝通時,才會尋求與州立機構合作。而關于限制地方與州立機構展開機構間合作的原因,被提及次數最多的是擔心自身的做法不合規。

從生態系統的角度管理城市地區不僅要有地方、區域和州立機構的投入,也要得到私人物業主和私營機構的支持。環境規劃師們普遍認同這種責任共享,反復提到社區價值取向在環境政策制定過程中起著舉足輕重的作用。盡管公眾參與決策是華盛頓州的GMA所要求的,受訪者們也指出,實際執行程度和具體操作方式會因轄區而異。

(一)考慮EBM理念

CAO的制定過程中EBM理念的有無是由眾多因素造成的。一般的“監測”可能與CTED提供的指引有關。在CTED提供的大量有助于轄區按照修訂后BAS來制定CAO的材料中,有一些文件會著重強調制定條例時進行調研、制圖和監測的重要性。而另一方面,CTED文件中極少有涉及適應性管理和生態完整性的內容(CTED 2007)。再有,機構間合作的出現也有可能是來自CTED所提供的指引。許多管轄區域都表示他們從州那里接收到技術信息,鼓勵他們在政策制定上有疑問時向CTED咨詢。州的指引以及規劃師們描述的種種跡象表明,在地方環境政策制定過程中,州其實在如何運用或在多大程度上運用哪些EBM理念方面扮演著舉足輕重的角色。

不少受訪者都暗示,地方對經濟發展的政治關切是政策制定的主要關注點。這一點也印證了美國其他地區相關研究所得出的結論。例如,Norton (2005)發現,地方選出的官員(規劃師的上級)認定主要的污染源來自上游而非本地,所以更傾向于依賴州向它們提供適當的環境保護。因此,當選官員給所推行的地方政策類型帶來的政治局限性,會深刻地阻礙(或推動)規劃師考慮EBM原則的能力。

正規或非正規教育培訓的水平也可能影響EBM原則被運用的程度。當科研數據中不含有規劃師之前所受培訓(例如受教育程度或繼續教育課程)的那類型信息時,如需考慮其他資源管理決策,教育的作用就顯而易見了(Jacobson and Marynowski 1997, Ewel 2001, Shandas 2007)。通過觀察美國的規劃課程可知,在美國所有正規規劃院校中,80%以上提供環境規劃課程(Planetizen 2007)。雖然當前的規劃項目中也有環境規劃課程,但對于生態學概念在城市和區域規劃上的應用程度我們不得而知。而在美國規劃研究大會(美國規劃院校聯合會、美國規劃協會)上,環境規劃分組近20年來不斷壯大,參與人數也不斷上升。

EBM理念的有無還可能與每個管轄區域從業人員的類型或數目有關。較早前Francis et al.(2004)運用相同的數據通過研究發現,管轄區域的人口規模顯著影響著其所運用的科研數據類型和審視科研數據的程度。這可以從一方面解釋EBM理念有無的差異,而另一方面每個規劃師自身的環境規劃方法知識也影響著他們對科研數據的考量。例如,該研究指出,在一些較小的轄區(人口<10,000),規劃從業人員有限,考慮EBM理念的比例卻大于那些人口較多的轄區。這一結論表明,不斷地對從業人員進行培訓和教育,尤其對于較小的轄區來說,可能會在制定環境政策過程中確保相關科研數據得到重視上起關鍵作用。其他導致EBM理念有無的原因還包括:⑴生態學家與規劃師對EBM定義的分歧(Arkema et al.2006);⑵缺乏相關的科研(Mills et al.forthcoming);⑶管轄區域內某些EBM理念普遍缺乏在“現實世界”尤其是在城市地區的應用。

(二)制定系統的環境管理方法

尺度、生態完整性和機構改革等EBM理念很少被受訪的規劃師們提及。考察它們與上述理念被考慮程度的差異,有助于鼓勵在制定環境政策時更綜合地考慮EBM的各個方面。規劃師們在制定地方環境政策時需要面臨來自法律、政治和管理方面的諸多挑戰,因此我們不應指責他們對EBM原則的運用程度有限。由于EBM提供了一個系統框架的典范,下文中提出的建議并不表示EBM是唯一的途徑,而是以它作為制定地方環境政策時系統審視科研數據的工具。

首先,尺度問題被提及得較少可能是由于每項環境政策決策的地方化屬性。環境規劃師主要負責管理他們轄區內的環境狀況,這是理所當然的——他們只會在聽說或推測其他管轄區域可能會對自身的管理體系造成直接影響時(如:預算、資源或手續上的變化)才關注它們。不過受訪者們經常提到生態邊界的問題。規劃師們往往會被鼓勵思考他們的轄區在自然景觀(如:流域、濕地、地質災害區)中所處的位置如何能夠以某種組織單位的形式,與其他環境條件相似的轄區聯系起來,這是審視環境政策時增加對尺度考量的第一步。州立機構可能會向地方管轄區域提供激勵機制和指引,促進基于生態特征的網絡的形成,如斯卡吉特河下游或喬治亞盆地/普吉特海灣生態區。另一方面,若州現有的“核對表”要求與EBM元素一一對應,便有助于解決機構間合作及尺度兩個問題,它們都是當前環境政策制定過程中沒有被充分考慮的重要EBM元素。

其次,生態完整性問題也很少被受訪者們提及。EBM的文獻明確提到,生態完整性是由本地環境中原生多樣性的存在和生物的彈性所構成的。雖然本文研究的管轄區域都對生物體進行監測,但對生態完整性概念表述的忽略表明在制定環境政策過程中可能存在缺失。監測舉措中經常被忽略的另一個步驟就是評估。評估是校正測量終端(被監測物)與評估終端(社會希望保護的生態商品和服務)的關鍵連結(Karr and Chu 1999)。因此,管轄區域應該致力于制定評估協議,促進關于應該使用何種類型的監測以及這些監測數據怎樣才能改善旨在保護自然資源的地方環境政策的討論。

再次,受訪的環境規劃師甚少提及機構改革問題。地方、州和聯邦法律帶來的制約似乎阻礙了管轄區域制定能夠適應財政和政治環境變化的應對性管理體系。機構按理應該是依據現行規章法典運行的實體,但迄今為止幾乎沒有機構在環境管理體系中體現出應有的靈活性和適應性(Gunderson et al.1995; Gregory et al.2006)。推動機構改革絕非易事,但Kotter (1996) 還有其他學者(Yaffee 1996, Danter et al.2000)提供的一些案例顯示,有些機構在管理自然資源的過程中體現了靈活性與適應性。

最后,開發出能幫助環境規劃師將EBM原則融入環境管理的工具,對系統評估以及將科研數據應用到政策中具有促進作用。例如,美國大自然保護協會向海洋管理人員提供的決策支持工具包,里面的信息和案例能幫助他們評估海洋生態系統,找準提升海洋保育和管理的機會(TNC 2007)。可見,制定協助和展示關于環境敏感地區保育的系統途徑的工具和方法,能提升EBM原則融入環境政策的程度。

七、結語

在制定環境政策過程中考慮科研數據往往被看作是生態學家和規劃師們共同追求的目標。考察EBM原則在環境政策制定過程中的有無,為理解那些便利或阻礙生態系統保護效度的因素提供了一種途徑。本文通過考察CAOs的制定來闡明城市環境政策的形成。盡管這只代表一種類型的環境政策,以探究CAO作為初步的案例分析清晰地說明了規劃師在制定環境政策時所用到的考量類型。

不考慮對某些理念欠考慮背后的原因,如果最終目標是推進EBM理念(或其他系統性方法)在環境政策制定過程中的應用,那么州或其他區域規劃機構向管轄區域提供的指引就應該反映出這些方法。另外,如果機構改革不被視作對新信息和新指令作出響應的一種方法,便有可能制約管轄區域適應氣候變化和城市化等未來潛在挑戰的能力。管轄區域可以從列明如何考慮科研數據的內部指引和政策中獲益,利用EBM的理念基礎來確保在制定環境政策時運用一種綜合的方案。

(鳴謝:K.Whittaker, T.Francis與A.Mills在數據收集的初步階段以及波特蘭州立大學環境規劃課程2006秋季班研究生在數據分析過程中給予本文作者的幫助。)

[1]Alberti, M.and Marzluff, J., 2004.Ecological resilience in urban ecosystems: linking urban patterns to human and ecological functions.Urban ecosystems, 7, 241-265.

[2]Angelstam, P., et al., 2005.Data and tools for conservation, management, and restoration of forest ecosystems at multiple scales.In: J.A.Stanturf and P.Madsen, eds.Restoration of boreal and temperate forests.London: Taylor and Francis, 269-283.

[3]Arkema, K.K., Abramson, S.C., and Dewsbury, R.M., 2006.Marine ecosystem-based management: from characterization to implementation.Frontiers in ecology and the environment, 4, 525-532.

[4]Beatley, T., 1994.Habitat conservation planning: endangered species and urban growth.Austin: University of Texas Press.

[5]Belin, D.L., et al., 2005.Assessing private forest owner attitudes toward ecosystem-based management.Journal of forestry, 103 (1), 28-35.

[6]Berkes, F., Colding, J., and Folke, C., 2003.Navigating social-ecological systems: building resilience for complexity and change.Cambridge: Cambridge University Press.

[7]Borgstr?m, S.T., et al., 2006.Scale mismatches in management of urban landscapes.Ecology and society,11 (2), 16 [online].Available from: http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss2/art16/

[8]Christensen, N.L., et al., 1996.The scientific basis for ecosystem management.Ecological applications, 6,665-691.

[9]CTED (Department of Community, Trade and Economic Development), 2007.Critical areas and best available science [online].Available from: http://cted.wa.gov/site/418/default.aspx [Accessed 10 August 2007].

[10]Copsey, A.D., 1999.Including best available science in the designation and protection of critical areas under the Growth Management Act.Seattle University law review, 23, 97-143.

[11]Corburn, J., 2005.Street science: community knowledge and environmental health justice.Cambridge,MA: The MIT Press.

[12]Cortner, H.J.and Moote, M.A., 1999.The politics of ecosystem management.Washington DC: Island Press.

[13]Cumming, G.S., et al., 2005.An exploratory framework for the empirical measurement of resilience.Ecosystems, 8 (8), 975-987.

[14]Dale, V., et al., 2006.Bioregional planning in central Georgia.USA futures, 38 (4), 471-489.

[15]Danter, K.J., et al., 2000.Organizational change as a component of ecosystem management.Society and natural resources, 13, 537-547.

[16]Dodge, J., 1990.Living by life: some bioregional theory & practice.In: V.Andruss et al., eds.Home! A bioregional reader.Philadelphia: New Society Publishers.

[17]Dol?ak, N.and Ostrom, E., eds.2003.The commons in the new millennium: challenges and daptation.Cambridge, MA: MIT Press.

[18]Doremus, H., 2001.Adaptive management, the Endangered Species Act, and the institutional challenges of ‘new age’ environmental protection.Washburn law journal, 41, 50-89.

[19]Elmqvist, T., et al., 2004.The dynamics of social-ecological systems in urban landscapes.Stockholmand the National Urban Park, Sweden.Annals of the New York Academy of Sciences, 1023, 308-322.

[20]Ewel, K.C., 2001.Natural resource management: the need for interdisciplinary collaboration.Ecosystem,4 (8), 716-722.

[21]Fluharty, D.and Cyr, N., 2001.Implementing ecosystem-based management of fisheries in the context of US regional fisheries management: recommendations of the NMFS ecosystem principles advisory panel.California cooperative oceanic fishers investigations reports, 42, 66-73.

[22]Foley, J.A., et al., 2005.Global consequences of land use.Science, 309, 570-574.

[23]Francis, T., et al., 2004.Using science in the environmental policy process: a case study from Washington State.Ecology and society, 10 (1), Article 35.

[24]Goldhaft, J., 1995.History of bioregionalism.A bridge to the future: proceedings of Shasta bioregional gathering IV.Glen Ellen, California.Regeneration Resources.

[25]Gregory, R., Ohlson, D., and Arvai, J., 2006.Deconstructing adaptive management: criteria for applications to environmental management.Ecological application, 16 (6), 2411-2425.

[26]Grimm, N.B.and Redman, C., 2004.Approaches to study the urban ecosystems: the case of Central Arizona - Phoenix.Urban ecosystems, 7, 199-213.

[27]Gunderson, L., 1999.Stepping back: assessing for understanding in complex regional systems.In: K.N.Johnson et al., eds.Bioregional assessments: science at the crossroads of management and policy.Washington DC: Island Press, 27-40.

[28]Gunderson, L., Holling, C.S., and Light, S.S., 1995.Barriers and bridges to the renewal of ecosystems and institutions.New York: Columbia University Press.

[29]Hooker, S.K.and Gerber, L.R., 2004.Marine reserves as a tool for ecosystem-based management: the potential importance of megafauna.Bioscience, 54 (1), 27-39.

[30]Jacobson, S.K.and Marynowski, S.B., 1997.Public attitudes and knowledge about ecosystem management on department of defense land in Florida.Conservation biology, 11 (2), 770-781.

[31]Johnson, K.N., et al., eds., 1999.Bioregional assessments: science at the crossroads of management and policy.Washington, DC: Island Press.

[32]Karr, J.R., 1996.Ecological integrity and health are not the same.In: P.C.Schulze, ed.Engineering within ecological constraints.Washington DC: National Academy of Engineering, National Academy Press,97-109.

[33]Karr, J.R.and Chu, E.W., 1999.Restoring life in running waters - better biological monitoring.Covelo,CA: Island Press.

[34]Kotter, J., 1996.Leading change.Boston, MA: Harvard Business School Press.

[35]Leopold, A., 1949.A sand county almanac and sketches here and there.Oxford: Oxford University Press.

[36]Liu, J., et al., 2007.Complexity of coupled human and natural systems.Science, 317 (5844), 1513-1516.

[37]Marcotullio, P.J.and Boyle, G., eds., 2003.Defining an ecosystem approach to urban management and policy development.Technical report.United Nations University, Institute of Advanced Studies.

[38]Millennium Ecosystem Assessment, 2005.Ecosystems and human well-being: current state and trends.Covelo, CA: Island Press.

[39]Mills, A., et al., forthcoming.Challenges in the use of best available science for the protection of critical areas in Washington State.Urban ecosystems.

[40]Moss, M.R.and Milne, R.J., 1998.Biophysical processes and bioregional planning: the Niagara Escarpment of Southern Ontario, Canada.Landscape and urban planning, 40 (2), 123-134.

[41]Muhr, T., 1997.ATLAS.ti 4.1 - Short user’s manual.Version 4.Berlin: Scientific Software Development.

[42]Naiman, R.J.and Bilby, R.E., eds.1998.River ecology and management.New York: Springer-Verlag.

[43]Najaf, A., Runnalls, D., and Halle, M., 2007.Environment and globalization: five propositions.Winnipeg: International Institute for Sustainable Development.

[44]Nicholson, M.D.and Jennings, S., 2004.Testing candidate indicators to support ecosystem-based management: the power of monitoring surveys to detect temporal trends in fish community metrics.ICES journal of marine sciences, 61 (1), 35-42.

[45]Norton, R., 2005.Striking a balance between environment and economy in coastal North Carolina.Journal of environmental planning and management, 48 (2), 177-208.

[46]O’Boyle, R.and Jamieson, G., 2006.Observations on the implementation of ecosystem based management: experiences on Canada’s east and west coasts.Fisheries research, 79 (1-2), 1-12.

[47]Ousley, N.K., 2003.Critical areas assistance handbook: protecting critical areas within the framework of the Washington Growth Management Act.Olympia, WA: Washington State Department of Community,Trade and Economic Development.

Patz, J.A., et al., 2005.Impact of regional climate change on human health.Nature, 438, 310-317.

[48]Pickett, S.T.A., et al., 2001.Urban ecological systems: linking terrestrial ecological, physical, and socioeconomic components of metropolitan areas.Annual review of ecology and systematics, 32, 127-157.

[49]Planetizen, 2007.The Planetizen 2007 guide to graduate urban planning programs in the United States and Canada.Los Angeles, CA: Urban Insight.

[50]Ringold, P.R., et al., 1996.Adaptive monitoring design for ecosystem management.Ecological applications, 6 (3), 745-747.

[51]Rubin, H.J.and Rubin, I.S., 2005.Qualitative interviewing: the art of hearing data.2nd edn.Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

[52]Sample, V.A., ed., 1994.Remote sensing and GIS in ecosystem management.Washington, DC: Island Press.

[53]Shandas, V., 2007.An empirical study of streamside landowners’ interest in riparian conservation.Journal of the American Planning Association, 72 (2), 173-184.

[54]Sinclair, K.D.and Knuth, B.A., 2000.Non-industrial private forest landowner use of geographic data: a precondition for ecosystem-based management.Society and natural resources, 13 (6), 521-536.

[55]Slocombe, D.S., 1993a.Implementing ecosystem-based management.BioScience, 43 (9), 612-622.

[56]Slocombe, D.S., 1993b.Environmental planning, ecosystem science, and ecosystem approaches for integrating environment and development.Environmental management, 17 (3), 289-303.

[57]Slocombe, D.S., 1998.Defining goals and criteria for ecosystem-based management.Environmental management, 22, 483-493.

[58]Stankey, G.H., Clark, R.N., and Bormann, B.T., 2005.Adaptive management of natural resources:theory, concepts, and management institutions.Portland, OR: US Department of Agriculture.

[59]Szaro, R.C., et al., 1999.Monitoring and evaluation.In: N.Johnson et al., eds.Ecological stewardship: a common reference for ecosystem management, volume 1: key findings.Oxford: Elsevier Science, 223-230.

[60]TNC (The Nature Conservancy), 2007.Ecosystem based management: a decision support toolkit for marine managers [online].Available from: http://www.marineebm.org/ [Accessed 10 December 2007].

[61]Vitousek, P.M., et al., 1997.Human domination of Earth’s ecosystems.Science, 277, 494-499.

[62]Walters, C.J., 1986.Adaptive management of renewable resources.New York: Macmillan.

[63]Wu, J.and Loucks, O.L., 1995.From balance of nature to hierarchical patch dynamics: a paradigm shift in ecology.Quarterly review of biology, 70, 439-466.

[64]Yaffee, S.L., 1996.Ecosystem management in practice: the importance of human institutions.Ecological applications, 6, 724-727.

[65]Zipper, W.C., et al., 2000.The application of ecological principles to urban and urbanizing landscapes.Ecological applications, 10 (3), 685-688.