研究的路徑:從實(shí)踐出發(fā)的反思性

周晶 程水林

摘 要:主要從黃宗智的《小農(nóng)戶與大商業(yè)資本的不平等交易》一文中提煉和學(xué)習(xí)其研究的方法,并分析方法的特色與意義。主要體現(xiàn)在悖論的提出,微觀與宏觀的銜接,從實(shí)踐出發(fā)的概念提出,與西方理論的對(duì)話與分析,最后從實(shí)踐中反思性的歸納理論解釋。從方法的角度,分析黃宗智先生的文章在方法上的突破,以及對(duì)研究的啟發(fā)和借鑒價(jià)值。

關(guān)鍵詞:?jiǎn)栴}意識(shí);理論對(duì)話;悖論

中圖分類號(hào):F320 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1673-291X(2015)06-0022-04

《小農(nóng)戶與大商業(yè)資本的不平等交易:中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的特色》一文于2012年3月發(fā)表在《開放時(shí)代》雜志,黃宗智教授從2011年農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)生的幾起輿論熱點(diǎn)問題出發(fā)展開的對(duì)農(nóng)產(chǎn)品“流通環(huán)節(jié)”的流通關(guān)系進(jìn)行的研究。將該“流通關(guān)系”當(dāng)作一個(gè)問題來進(jìn)行研究,用馬克思主義理論和經(jīng)濟(jì)學(xué)的契約和交易成本理論無法進(jìn)行理解和分析的原因進(jìn)行了對(duì)比和研究,并提出反思性問題,這種不平等交易的實(shí)際情況如何,如何用經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)和理論來理解。本文著重對(duì)其采用的研究方法進(jìn)行學(xué)習(xí)和分析,從方法論的角度對(duì)該文章做出評(píng)析,主要是從提出的幾個(gè)問題展開:研究問題如何產(chǎn)生?理論如何解釋?實(shí)際情況與理論之間的矛盾是什么?如何總結(jié)和提出新的概念?如何運(yùn)用新的理論來理解?從黃宗智教授文中,可以獲得他做研究的方法特征,并且可以使研究者得到借鑒和啟示。

一、從現(xiàn)象出發(fā)的問題意識(shí)

所謂問題意識(shí),實(shí)際上是源于客觀事物,形成于人對(duì)客觀事物辯證的認(rèn)識(shí)過程,是人對(duì)隱藏在事物偶然性中必然性的一種認(rèn)識(shí)和測(cè)度。這種認(rèn)識(shí)和測(cè)度,其實(shí)質(zhì)是對(duì)事物“內(nèi)在理性”的一種突破。問題意識(shí)的這種性質(zhì)決定了它關(guān)注的是事物發(fā)展中起決定作用的根本性問題,同時(shí)也決定了它的客觀性、預(yù)測(cè)性和批判性等特點(diǎn)。

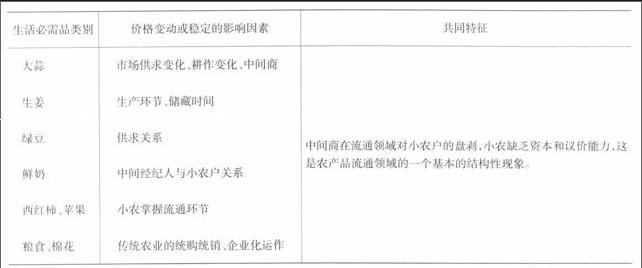

《小農(nóng)戶與大商業(yè)資本的不平等交易:中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的特色》一文體現(xiàn)出了良好的問題意識(shí),這些問題并不是憑空建構(gòu),而是從實(shí)踐出發(fā),引入問題。在文章開篇,作者就將日常食品的價(jià)格反常暴漲作為切入點(diǎn),將目前社會(huì)上廣泛接受的中間商炒作與盤剝小農(nóng)戶的觀點(diǎn),作為學(xué)者將此現(xiàn)象的深層原因進(jìn)行挖掘,展開實(shí)際情況的陳述,分別對(duì)大蒜、生姜、綠豆、鮮奶、西紅柿和蘋果、糧食和棉花進(jìn)行價(jià)格變動(dòng)及中間商在這些產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)的運(yùn)作方式進(jìn)行比較,在比較之后得出一些看似無關(guān)聯(lián)卻實(shí)際上具有較強(qiáng)悖論的命題。

在實(shí)踐事實(shí)陳述之中,首先明確地列出了大蒜交易的價(jià)格波動(dòng)情況。在這些波動(dòng)之中找到內(nèi)在關(guān)聯(lián)性,對(duì)其進(jìn)行理論解釋。將每一階段的數(shù)據(jù)變化陳列在讀者面前,再者陳述這種價(jià)格波動(dòng)變化的原因,將正常的市場(chǎng)變動(dòng)的周期與大蒜交易進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)其中部分是由于市場(chǎng)供求關(guān)系變化,導(dǎo)致農(nóng)民的耕種作物變化,但不能完全解釋影響大幅度波動(dòng)的原因,從流通環(huán)節(jié)即中間商的不正常現(xiàn)象著手。同時(shí),將生姜的不正常價(jià)格波動(dòng)與大蒜進(jìn)行比較。它們?cè)谏a(chǎn)環(huán)節(jié)不同,大蒜在生產(chǎn)之后由于基礎(chǔ)設(shè)施比較完備,具備較長的儲(chǔ)藏能力;而生姜?jiǎng)t不具備此條件,必須短時(shí)間內(nèi)脫手。接下來是對(duì)綠豆價(jià)格進(jìn)行比較,綠豆則是具備較好的調(diào)控政策,綠豆的漲價(jià)是由供求關(guān)系產(chǎn)生的。對(duì)鮮奶流通業(yè)進(jìn)行比較,在小奶站的興起之后,中間經(jīng)紀(jì)人對(duì)分散小農(nóng)戶具備壟斷能力。西紅柿和蘋果市場(chǎng)中,則出現(xiàn)小農(nóng)自己進(jìn)行運(yùn)輸,掌握流通環(huán)節(jié),但是仍然在面臨掌握儲(chǔ)藏運(yùn)輸條件的中間商面前無能為力。而統(tǒng)購統(tǒng)銷的糧食和棉花在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化過程中,企業(yè)化運(yùn)作公司起到了穩(wěn)定價(jià)格的作用。

在這一部分,黃宗智教授列出了一系列的現(xiàn)象,從橫向上比較了這些產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)特征,總結(jié)其共性和特性,將其內(nèi)在的關(guān)聯(lián)關(guān)系和價(jià)格變動(dòng)相似或相異的趨勢(shì)中,提取共同的影響因素。這些現(xiàn)象有類似也有相反,但是最后回歸到他們屬于同一類的生活必需品,在農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié),面臨著中間商的大商業(yè)資本與小農(nóng)戶的不平等交易,由此提出了問題,這些現(xiàn)象與中國整體農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的關(guān)系。

二、理論的對(duì)話與調(diào)適

在《小農(nóng)戶與大商業(yè)資本的不平等交易:中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的特色》一文中問題意識(shí)逐步轉(zhuǎn)化為理論對(duì)于現(xiàn)象與問題的能動(dòng)闡釋,這種闡釋在在理論分析和對(duì)話中體現(xiàn)的尤為明顯。問題的價(jià)值產(chǎn)生于不同的理論對(duì)于一些經(jīng)過大量研究的舊問題的新解釋,或者是運(yùn)用新的方法對(duì)于一些舊的問題進(jìn)行新研究。問題的產(chǎn)生是在大量已有分散的研究基礎(chǔ)上總結(jié)對(duì)比而成,將看似無關(guān)聯(lián)的各種產(chǎn)品在市場(chǎng)中的價(jià)格表現(xiàn)進(jìn)行綜合性比較,提煉出新的問題。然后運(yùn)用兩種不同的理論來分析這些現(xiàn)象,并試圖從兩種理論的對(duì)話中,不斷探索適用于解釋中國農(nóng)業(yè)特色的理論范式。黃宗智教授提出新的問題,運(yùn)用理論對(duì)話提出新的理論解釋、同時(shí)關(guān)注問題的發(fā)展變化,試圖提出預(yù)測(cè)性的改革方法。這些方法,無疑是對(duì)于問題意識(shí)培養(yǎng)、理論本土化、方法范式等創(chuàng)新上作出了巨大貢獻(xiàn)。

理論解釋中的反思。從馬克思主義理論來理解這些現(xiàn)象,通過生產(chǎn)關(guān)系中的剩余價(jià)值榨取來解釋農(nóng)戶與中間商的關(guān)系。首先從理論假設(shè)來分析是否適用于中國現(xiàn)象的解釋,在土地非私有的前提下,農(nóng)業(yè)雇傭關(guān)系不存在,而且在此情況下中間商也不是資本家,流通模式從生產(chǎn)農(nóng)戶—產(chǎn)地中間商—市場(chǎng)批發(fā)商—市場(chǎng)中間商—零售商—消費(fèi)者。在此流通環(huán)節(jié),馬克思主義理論不再適用,因?yàn)槠渲饕忉屬Y本主義生產(chǎn)關(guān)系下的生產(chǎn)環(huán)節(jié),而不是流通環(huán)節(jié)。從這兩個(gè)核心概念來分析馬克思主義理論無法解釋中國農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)中流通環(huán)節(jié)價(jià)格波動(dòng)問題。然后尋求新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的解釋,以科斯為代表的新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)主要以交易成本這個(gè)核心概念來解釋,而在科斯則設(shè)定的交易成本適用于企業(yè),他對(duì)流通環(huán)節(jié)的生產(chǎn)關(guān)系進(jìn)行了分析。在理論假設(shè)出發(fā),小農(nóng)與科斯理論假設(shè)中的企業(yè)是完全不同的主題,他們的議價(jià)能力和自主權(quán)完全不同,因此無法用信息獲取、達(dá)成、擬訂和執(zhí)行契約的成本來解釋,而是應(yīng)當(dāng)將其看作一種不對(duì)等的權(quán)利關(guān)系導(dǎo)致的高成本。這種不對(duì)等的權(quán)利關(guān)系并不是契約關(guān)系,中國的流通關(guān)系和西方的契約關(guān)系是截然不同,因此不能隨意嫁接西方的理論來解釋中國的現(xiàn)象。

對(duì)話與本土化的結(jié)合。在理論的運(yùn)用過程中,體現(xiàn)了黃宗智教授一直秉承的觀點(diǎn),必須結(jié)合中國實(shí)際情況來選擇和運(yùn)用西方理論。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)將市場(chǎng)交易構(gòu)建成平等自愿的契約關(guān)系,新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)將其設(shè)想成為平等的公司(產(chǎn)業(yè)公司和銷售公司)間自愿的契約關(guān)系。這兩者都不符合中國的客觀實(shí)際。理論運(yùn)用方面,總結(jié)起來是從理論假設(shè)前提出發(fā),將西方理論所在的生產(chǎn)關(guān)系與分析對(duì)象所處的情境進(jìn)行比較,在其中找出是否符合理論的假設(shè),必須在理論假設(shè)條件被滿足時(shí),理論框架才具有解釋力。理論的前提不滿足,直接套用西方理論,實(shí)際上是沒有認(rèn)清當(dāng)前事實(shí)做的謬判。對(duì)理論為何不能解釋這些現(xiàn)象,以及這些理論會(huì)推理出什么結(jié)果,將試錯(cuò)的過程也進(jìn)行推理,在分析問題時(shí),思路清晰,邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。

宏微觀的轉(zhuǎn)換銜接。從一系列現(xiàn)象的觀察和分析進(jìn)而與中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的基本事實(shí)來進(jìn)行銜接,實(shí)際上是將微觀的社會(huì)實(shí)踐與宏觀的社會(huì)理論進(jìn)行了很好的銜接,從微觀層面向宏觀層面過渡的過程。在微觀的社會(huì)實(shí)踐中總結(jié)其核心概念,進(jìn)而升華為理論的構(gòu)成體。雖然在學(xué)術(shù)界,對(duì)這種反對(duì)規(guī)范化分析框架的分析路徑仍存在很多異議,但從學(xué)術(shù)分析的方法論上,他提供了一種全新的視角和中西結(jié)合的路徑,將西方理論作為參照物,對(duì)中國自身理論體系的形成也是有促進(jìn)作用的。

三、概念的形成與解釋

在文中,黃宗智教授提到我們與其從不符實(shí)際的理論虛構(gòu)出發(fā),再試圖把實(shí)際硬塞入其中,不如從實(shí)際出發(fā),然后由此得出交易雙方間權(quán)力懸殊的“不平等交易”的基本事實(shí)和概念,由此看到小農(nóng)戶因此而必須付出高昂代價(jià)的現(xiàn)實(shí),以及大中間商和大企業(yè)公司因此而能夠獲得超額收益/利潤的現(xiàn)實(shí)。這就是當(dāng)前農(nóng)戶和商業(yè)資本在流通關(guān)系中所呈現(xiàn)的基本“規(guī)律”或“邏輯”。從實(shí)際出發(fā),尋求符合中國實(shí)際的解釋方法,也就是新的理論構(gòu)建的過程。通過與經(jīng)典理論的對(duì)話,來發(fā)現(xiàn)新的理論視角和構(gòu)建新的概念。得出中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的基本情況的總結(jié),小農(nóng)戶和大商業(yè)資本的悖論共存于結(jié)合,交易雙方權(quán)利懸殊的不平等交易的基本事實(shí)和概念。小農(nóng)戶因此必須多付出高昂代價(jià)的現(xiàn)實(shí),以及大中間商和大企業(yè)公司因此而能夠取得超額收益/利潤的現(xiàn)實(shí)。最后將“小農(nóng)戶+大商業(yè)資本”與資本主義規(guī)模化生產(chǎn)進(jìn)行對(duì)比,為什么在中國前者在市場(chǎng)中更具有競(jìng)爭(zhēng)力?首先從土地制度來解釋,制度層面確立了小農(nóng)戶生產(chǎn)模式的現(xiàn)實(shí),與全球化市場(chǎng)中農(nóng)產(chǎn)品的規(guī)模化商業(yè)資本興起二者相結(jié)合便形成了中國特色的模式。而后從經(jīng)濟(jì)效率角度,即農(nóng)業(yè)變?yōu)楦睒I(yè),輔助勞動(dòng)力成為農(nóng)業(yè)的主要?jiǎng)趧?dòng)力的事實(shí),大商業(yè)資本以不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量不過關(guān)等來進(jìn)行打壓價(jià)格,農(nóng)戶以隱瞞產(chǎn)量的違約形式將農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)賣給其他中間商。

四、實(shí)踐—悖論—反思

從文章整體上來看,作者思路是從悖論開始,將現(xiàn)象與學(xué)術(shù)理論的推演結(jié)果進(jìn)行比較,進(jìn)而嘗試運(yùn)用經(jīng)典理論進(jìn)行解釋,得出不相符的地方,發(fā)現(xiàn)該一系列現(xiàn)象的邏輯和規(guī)律,進(jìn)而從中國內(nèi)源性的制度和經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)來進(jìn)行解釋,并得出結(jié)論和對(duì)現(xiàn)象的應(yīng)對(duì)措施。

文章秉承了黃宗智教授一貫的寫作手法,從宏觀上超越了中西方理論非此即彼的二元對(duì)立的模式,而是試圖從其中找到中西方理論解釋模型中的共同點(diǎn)和中國國內(nèi)本土化理論的構(gòu)建。這與布迪厄的理論旨趣不謀而合,布迪厄反對(duì)任何形式的宏大理論,反對(duì)任何形式的概念浮夸,反對(duì)理性行動(dòng)理論,力圖建構(gòu)一種社會(huì)實(shí)踐的理論模式。黃宗智教授將自身的多學(xué)科背景中的方法運(yùn)用的恰到好處,從實(shí)際生活現(xiàn)象出發(fā),對(duì)中國近現(xiàn)代史上的流通環(huán)節(jié)運(yùn)作進(jìn)行了整理,并深入論證。

在黃宗智教授的著作中,比較的視角是一個(gè)重要的切入點(diǎn)。在學(xué)術(shù)研究中,存在多種比較方式,理論的對(duì)話與比較,方法的對(duì)比,現(xiàn)象與現(xiàn)象之間的比較。黃宗智教授的文章的高明之處在于他將一是現(xiàn)象與現(xiàn)象進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)其中的共同之處,也即是現(xiàn)象之間的聯(lián)系,歸納和總結(jié)其中的相同和異同;二是提出悖論,這里的悖論通常來源于兩種,與常識(shí)相悖和與理論相悖,前者是一般普通人都可以感知,但后者現(xiàn)象與理論之間的悖論則是研究者的心智品質(zhì)的考驗(yàn)。以微觀實(shí)證研究的方法,結(jié)合悖論來進(jìn)行解釋,實(shí)際上是與現(xiàn)有的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)不同的路徑來進(jìn)行研究,一般而言,我們通常自上而下的將經(jīng)典理論與實(shí)際情況進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律并進(jìn)行解釋,而黃宗智教授的研究則是立足于微觀實(shí)踐,從反思中探尋經(jīng)驗(yàn)事實(shí)與經(jīng)典理論之間的對(duì)話。這樣可以避免西方理論的先入為主,這種對(duì)話中融入了作者的反思性,在看似習(xí)以為常的現(xiàn)象中尋找的悖論實(shí)際上是向經(jīng)典理論包含馬克思主義理論以及新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)等理論提出質(zhì)疑,從中提煉出一個(gè)學(xué)術(shù)研究的路徑選擇問題:從西方理論中求同,將西方理論作為分析中國事實(shí)的基本工具,還是將自身的研究作為西方理論在中國的延伸和補(bǔ)充,抑或是如同黃宗智教授那樣,從中國經(jīng)驗(yàn)事實(shí)出發(fā)對(duì)西方理論是否適用于分析中國現(xiàn)象發(fā)出質(zhì)疑的聲音?這是一種跳出圈子的思維方式,當(dāng)研究者還陷入經(jīng)典的理論如何解釋部分中國現(xiàn)象時(shí),其實(shí)可以跳出這個(gè)思維方式,先反思西方理論產(chǎn)生的歷史和制度背景是什么,進(jìn)而對(duì)這些理論的適用假設(shè)前提與中國實(shí)際進(jìn)行吻合度測(cè)試,這之中必須加以實(shí)證也就是實(shí)踐方式的檢驗(yàn)。

黃宗智教授多學(xué)科和跨文化背景也對(duì)研究的啟發(fā)與意義。在文中運(yùn)用了歷史學(xué)的史料分析方法,將現(xiàn)象的在時(shí)間推移的過程中發(fā)生的變化和矛盾進(jìn)行提煉和總結(jié),將變化和不變的部分進(jìn)行比較和區(qū)分。將研究的時(shí)間性和空間性進(jìn)行很好的綜合,從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行了分析,對(duì)同一時(shí)期中國和西方的主要發(fā)展主流進(jìn)行對(duì)比,將理論的產(chǎn)生歷史背景和中國實(shí)踐事實(shí)的現(xiàn)實(shí)背景進(jìn)行比較,同時(shí)將法律和歷史研究的主要關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行了綜合,法律注重對(duì)制度的研究,歷史注重對(duì)文獻(xiàn)的分析,這些方法的運(yùn)用和敏銳的問題意識(shí)也是長期的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)形成的成果。

五、啟示

在本文中體現(xiàn)了黃宗智教授對(duì)規(guī)范認(rèn)識(shí)和本土化的獨(dú)到見解,但大多數(shù)在于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。對(duì)于社會(huì)問題的研究,在研究方法和理論上的本土化也是值得我們反思。風(fēng)笑天教授曾多次提議社會(huì)學(xué)研究方法的本土化,從社會(huì)學(xué)回復(fù)重建到如今社會(huì)學(xué)的發(fā)展,本土化是發(fā)展的趨勢(shì)。規(guī)范的、具有普遍意義的社會(huì)學(xué)研究方法也必須考慮到中國的現(xiàn)實(shí)情況,發(fā)源于西方的研究傳統(tǒng)在中國必須充分考慮經(jīng)濟(jì)、政治、文化、歷史等多種因素,并沒有哪一種方法能夠放之四海而皆準(zhǔn),因此,社會(huì)學(xué)研究方法的本土化也是一個(gè)不斷調(diào)適和完善的過程。而在社會(huì)學(xué)研究方法本土化的過程中,就必須明確規(guī)范化與本土化之間的關(guān)系,社會(huì)學(xué)研究的理論和方法是相輔相成的,特別是在解決特定的社會(huì)學(xué)問題中共同發(fā)揮作用,方法必須是結(jié)合實(shí)際和有理論作支撐的,將經(jīng)驗(yàn)層次的問題與理論層次的社會(huì)學(xué)抽象理論進(jìn)行有效銜接,是社會(huì)學(xué)規(guī)范化的要求。本土化是包含一種學(xué)術(shù)層面的理論自覺,強(qiáng)調(diào)必須借鑒和學(xué)習(xí)國外,又必須跳出西方的理論框架,跳出以西方為中心的話語體系。本土化與規(guī)范化并不是相互對(duì)立的,而是一種相輔相成的關(guān)系,本土化強(qiáng)調(diào)的是洋為中用、古為今用,構(gòu)建自身的理論體系和話語體系,規(guī)范化強(qiáng)調(diào)的是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剡\(yùn)用適應(yīng)中國國情的方法和理論,而不是對(duì)西方理論話語體系進(jìn)行盲目的尊崇。要破解西化規(guī)范化認(rèn)識(shí)的迷局,就必須從實(shí)際出發(fā)對(duì)社會(huì)事實(shí)進(jìn)行反思。

參考文獻(xiàn):

[1] 黃宗智.小農(nóng)戶與大商業(yè)資本的不平等交易:中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的特色[J].開放時(shí)代,2012,(3).

[2] 李思民.問題意識(shí)的理論闡述[J].哈爾濱學(xué)院學(xué)報(bào),2002,(1).

[3] 黃宗智.連接經(jīng)驗(yàn)與理論:建立中國的現(xiàn)代學(xué)術(shù)[J].開放時(shí)代,2007,(4).

[4] 鄭杭生.中國社會(huì)建設(shè)社會(huì)管理的參照系及其啟示—— 一種中西比較的視角[J].國家行政學(xué)院學(xué)報(bào),2011,(6).

[5] 風(fēng)笑天.社會(huì)學(xué)研究方法:走向規(guī)范化與本土化所面臨的任務(wù)[J].華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版),2005,(11).

[6] 張翠梅,朱偉松.“悖論”的正當(dāng)與“規(guī)范認(rèn)識(shí)”的謬誤——讀黃宗智《中國經(jīng)濟(jì)史中的悖論現(xiàn)象與當(dāng)前的規(guī)范認(rèn)識(shí)危機(jī)》[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊,2007,(8).

Abstract:This paper is based on the “Unequal Trade between Small Farmers and Large Commercial Capital” writing by Huang Zongzhi.The main point of this paper is focused on how to refine the research and analyze the characteristic in methodology from Mr.Huangs article.The methods are mainly reflected in the paradox,and made a connection between the microscopic and macroscopic concepts.We should learn that how to put forward a practical point,and make the dialogue with the western theory.And then,we can sum up the practice of reflective theory explanation.From the methodological point of view,analysis of Mr.Huangs article is meaningful.We can make some contributions in the breakthrough of the method,and enlighten and reference value for research in the future.

Key words:problem consciousness;dialog between theories;paradox

[責(zé)任編輯 劉嬌嬌]