云南人民幣跨境流通中的地下金融安全問題淺析

劉方 丁文麗 李茂萍

摘 要:人民幣跨境流通中,云南地下金融的主要形式有流動私人兌換點、地攤銀行、板凳銀行以及地下錢莊,它們的存在不同程度地影響著云南邊境地區(qū)的金融安全,為提升金融安全系數(shù),需要著力制定一系列制度措施,以更好地促進云南沿邊金融改革實驗區(qū)的轉(zhuǎn)型升級添注制度保障和發(fā)展動力。

關(guān)鍵詞:人民幣跨境流通;地下金融;金融安全;云南省

中圖分類號:F832 文獻標(biāo)志碼:A 文章編號:1673-291X(2015)06-0089-04

引言

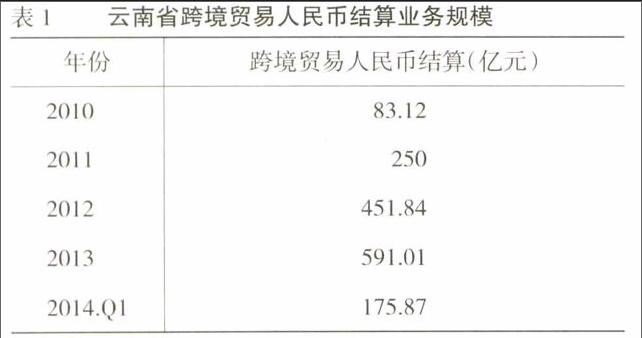

2013年11月,云南沿邊金融綜合改革試驗區(qū)總體方案出爐,其內(nèi)容豐富,重點突出,是中國全面深化改革總體戰(zhàn)略中的一項重大舉措,特別是對推動沿邊金融改革與開放,提升沿邊對外開放和投資的便利性,加快跨境金融合作進程等都具有重大推動作用。伴隨人民幣跨境流通規(guī)模的擴張,尤其是跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的擴張,據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2013年跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算累計1 314.4億元,僅2014年第一季度全省金融機構(gòu)累計結(jié)算175.87億元(見表1),2014年7月跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生4 984億元,全年累計結(jié)算金額正逐漸遞增。

在人民幣跨境流通中正規(guī)渠道與非正規(guī)渠道的交織,使得人民幣跨境流通面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),既增強人民幣跨境流通監(jiān)測的難度系數(shù),又存有“猖獗”的跨境地下非法活動,從而構(gòu)成了威脅人民幣跨境資金安全的主導(dǎo)因素。因此,人民幣跨境流通必須全面考慮資金流通中的安全性,才能漸次擴大跨境流通規(guī)模,穩(wěn)步有序推進人民幣周邊區(qū)域化。基于此,論文系統(tǒng)剖析當(dāng)前在推動人民幣跨境流通過程中,云南邊境地區(qū)(河口、瑞麗)存在的地下金融現(xiàn)狀,并解析由此引發(fā)的諸多金融安全隱患,進而有針對性地提出相應(yīng)治理策略。

一、云南人民幣跨境流通中的地下金融現(xiàn)狀

(一)滇緬的地下金融現(xiàn)狀

云南邊境地區(qū)的地下金融交易,以中緬邊境瑞麗一帶最為典型。自1988年軍事政變以來,緬甸一直是軍人執(zhí)政,同時不同少數(shù)民族邦和多支武裝力量紛爭四起,國民經(jīng)濟秩序陷入混亂,政出多頭。此種政經(jīng)背景既阻礙了中緬銀行業(yè)間的合作,又促發(fā)邊境地下金融的生存與發(fā)展。

鑒于沒有正規(guī)的雙邊銀行結(jié)算系統(tǒng),為了便于雙邊貿(mào)易的清算,中方允許緬甸人憑借有效證件在瑞麗的中資銀行開立人民幣結(jié)算賬戶,進出口企業(yè)雙方則可通過各自在中資銀行開立的人民幣賬戶進行清算交易,其涉及到的緬甸元與人民幣的匯兌就需要由大大小小的錢水來滿足,中國商人去緬甸,先把人民幣交給瑞麗的錢水,通過錢水的網(wǎng)絡(luò)很方便地到緬甸后找指定的錢水取用緬甸元。

由于緬甸實行嚴(yán)格的外匯管制,中國商人在緬甸投資所得收益不得兌換成人民幣匯回國內(nèi),中國商人或用緬甸元購買緬甸的木材、玉石等商品后運回中國境內(nèi)銷售獲利,或者仍然通過錢水的匯兌網(wǎng)絡(luò),將賺到的緬甸元交給緬甸的錢水,回到瑞麗后,同樣找到指定的錢水提取人民幣,亦或者通過錢水在中資銀行的人民幣賬戶將錢轉(zhuǎn)到中國商人指定的銀行賬戶中。

緬甸商人的利潤也主要存在瑞麗的中資銀行,或者用來買黃金,或者在瑞麗以及其他中國城市買地產(chǎn)。這既因為緬甸元幣值非常不穩(wěn)定,而人民幣幣值穩(wěn)定,又出于緬甸政府沒有信用的考量,本國商人不信任政府,只要是大額的交易,都可能被政府沒收或被政府抓起來。因此,緬甸商人基本不會將大額收入存到本國銀行中,以免遭到政府的監(jiān)控與迫害。

(二)滇越的地下金融現(xiàn)狀

中越邊境的地下金融主要是在河口開展,從印刷精美的越南盾的購買到貨幣兌換、貿(mào)易結(jié)算、代理支付、短期融資以及交易擔(dān)保等業(yè)務(wù)一應(yīng)俱全。甚至在地下錢莊中還有放高利貸、開賭場、走私等涉黑業(yè)務(wù)。購買越南盾和數(shù)量不大的貨幣兌換業(yè)務(wù)在流動私人兌換點就可以完成。在河口的越南商貿(mào)街和濱河路有越南人一手拿越南吊床,一手拿一套套嶄新的各種面值的越南盾到處推銷,這些越南人均是一個個流動的私人兌換點。游客既可以換到越南盾作為紀(jì)念,又可以方便購物。實際在越南老街人民幣已經(jīng)成為硬通貨,完全可以使用,但外地游客不太清楚,總會按自己想法換上一些備用。

與瑞麗的錢水對應(yīng)的是河口的地攤銀行和板凳銀行。因為早期人民幣和越南盾不可自由兌換,且銀行不開辦人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),加上人民幣幣值穩(wěn)定,在中越邊境貿(mào)易中被大量使用,從事貨幣兌換的地攤銀行于是應(yīng)運而生。相比流動私人兌換點,地攤銀行的經(jīng)營地點則相對固定,且規(guī)模也相對較大、業(yè)務(wù)種類也相對較多。

涉黑業(yè)務(wù)更多的是與地下錢莊有關(guān),有的地下錢莊的經(jīng)營者通常本身就從事走私、販毒、開賭場、販賣槍械、收取保護費等非法活動。他們經(jīng)營錢莊只是作為自己資金融通的便利,附帶賺錢,錢莊的生意只是其業(yè)務(wù)中的一部分,資金的需求者也多半在這一個圈子里,或是走私人員,或是到賭場玩的賭家等。雙方均對此圈子里人的信譽度和還款能力比較了解,借貸關(guān)系多發(fā)生在這些互知根底的人當(dāng)中。當(dāng)然,也有一些錢莊的“幕后老板”,并不是無業(yè)游民,相反都是當(dāng)?shù)赜蓄^有臉的人物。這類錢莊的放貸對象是一些從事合法經(jīng)濟活動、但由于種種原因不易得到正規(guī)銀行貸款的中小企業(yè)。

總體上,云南人民幣跨境流通中的地下金融可歸結(jié)于三大方面:一是地下金融就是非法金融,就是洗錢;二是地下金融是有合法形式但是沒有正當(dāng)?shù)哪康模哂幸恍┎豢筛嫒说膶嵸|(zhì),而且具有嚴(yán)重的社會危害;三是有正當(dāng)經(jīng)營的需求,但是不具有合法形式。

二、云南人民幣跨境流通中地下金融安全的表現(xiàn)及成因

地理上的優(yōu)勢為云南人民跨境流通中的地下金融發(fā)展提供了便利。在云南邊境地區(qū),地下金融的形式主要有三種:流動私人兌換點、地攤銀行和板凳銀行以及地下錢莊。這三種形式的存在,使得人民幣跨境流通的加快必將沖擊云南沿邊金融安全,具體表現(xiàn)及成因有四大方面:

(一)人民幣跨境流通形式的多樣性增加了監(jiān)測難度

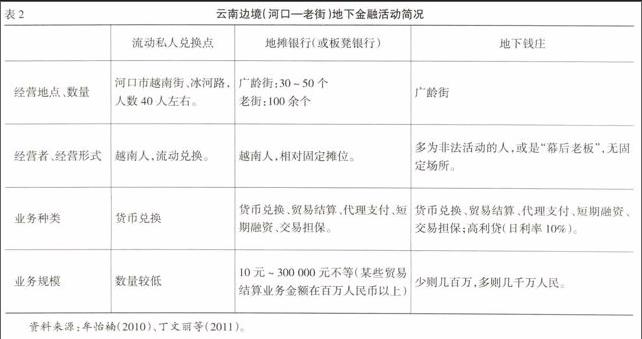

在正常的跨境資金流通渠道中,境外投資、邊境貿(mào)易和出境旅游等方式占據(jù)較大比重,通過這些渠道進行的人民幣交易在邊境地區(qū)的金融機構(gòu)中均有記錄,邊境市或縣的人民銀行支行均有統(tǒng)計在案,能夠?qū)ζ鋵嵤┍O(jiān)測與預(yù)警。但是以地下錢莊、地攤銀行、板凳銀行、私人兌換點(具有流動性)等形式進行的人民幣跨境交易與流通,其具有靈活隱蔽性、交易量大、業(yè)務(wù)種類多、人員復(fù)雜(可能涉及走私、販毒、黑社會性質(zhì)的人員)的特點(見表2),直接決定了這部分資金統(tǒng)計、監(jiān)測的難度,而交易規(guī)模大、市場需求旺盛又可能誘發(fā)高企的“黑市匯率”,使得從事人民幣與外幣兌換的非法活動更加猖獗,難以有效維護邊境地區(qū)的市場穩(wěn)定和資金安全。

(二)人民跨境流通中現(xiàn)鈔結(jié)算的方便性反倒增加管理難度

云南邊境交易多以現(xiàn)鈔結(jié)算,雖然能夠節(jié)約交易成本和時間,使進出口商能夠及時獲得款項,但由于攜帶大量現(xiàn)金出入境(見表2),不但會危及客商的人身安全,而且這部分現(xiàn)鈔很難納入貨幣監(jiān)管體系,更難以估計現(xiàn)鈔結(jié)算的總量、變動規(guī)律和流通渠道,難以把握當(dāng)?shù)厥袌錾系默F(xiàn)金需求量和供應(yīng)量。這種現(xiàn)鈔體外循環(huán)的加速,無疑提高了當(dāng)?shù)亟鹑诓块T的現(xiàn)金管理難度,被動向市場投放更多流動性,監(jiān)管部門亦無法準(zhǔn)確統(tǒng)計和監(jiān)測現(xiàn)金結(jié)算量、交易風(fēng)險,從而不利于提高邊境金融市場的管理效率。

(三)人民幣跨境流通中貨幣兌換率的不一致性提高了匯兌風(fēng)險

云南邊境地區(qū)人民幣的跨境流通必須與周邊國家的貨幣進行兌換,鑒于缺乏共同的匯率定價機制,難以形成真實有效的匯率,實際上在交易中主要采用地攤銀行、地下錢莊等非法渠道的“民間匯率”或“黑市匯率”。由于這些非法機構(gòu)大多散布于周邊國家,這就使中國出口企業(yè)或機構(gòu)在匯率定價方面受制于人,匯率波動的增大又提高了邊境口岸中資金融機構(gòu)開展人民幣與外幣兌換的風(fēng)險而遭遇瓶頸,不得不選擇停辦,從而導(dǎo)致大量貨幣兌換業(yè)務(wù)繞開正規(guī)金融體系流向地攤銀行、地下錢莊、貨幣兌換點等民間機構(gòu)。“黑市匯率”較正常匯率之高,不僅提高了企業(yè)和個人匯兌成本,而且一旦周邊國家經(jīng)濟形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn),幣值不穩(wěn)定引發(fā)一系列的金融風(fēng)險,其后果不堪設(shè)想,金融安全形勢復(fù)雜嚴(yán)峻。

(四)人民幣跨境流通中缺乏與周邊國家的風(fēng)險補償機制

2008年美國次貸危機引發(fā)的全球金融動蕩,促使人民幣“趁機而動”,不斷加快“走出去”步伐,邊境流通規(guī)模顯著提高。云南、廣西作為中國與東南亞、南亞國家接壤的西南地區(qū),人民幣在老撾、越南、緬甸等國家邊境流通規(guī)模隨著中國——東盟自由貿(mào)易區(qū)的建成、跨境貿(mào)易與投資、旅游的增加迅猛提高,人民幣不斷“滲透”到這些國家,成為邊民持有的“硬通貨”,但是并沒有撼動它國貨幣的絕對地位,未能充分替代本幣,其僅作為邊境地區(qū)交易的一種貨幣而已。整體上,雖未能有效替代它國貨幣,造成大規(guī)模的“貨幣沖突”,但流通規(guī)模逐漸擴大、黑市活動猖獗、國際經(jīng)濟形式變化莫測,在缺乏成熟的離岸市場時,境外沉淀的人民幣比較難以有效回流,從而面臨更大的匯率風(fēng)險,風(fēng)險補償或救助機制的缺乏以及跨境套匯資金的無序進出則加劇了匯率波動。

三、促進云南人民幣跨境流通中地下金融安全的建議

云南人民幣跨境流通中地下金融的存在,可能使金融安全面臨諸多隱患,需要予以重視,而且需要綜合建立一系列有效措施,既能穩(wěn)定云南邊疆金融體系,維護金融安全,又助益于推動云南沿邊金融改革開放,優(yōu)化沿邊金融生態(tài),提高國際影響力,必須采取四項舉措,以為后續(xù)改革提供決策資鑒。

(一)在邊境地區(qū)實施人民幣跨境流通的聯(lián)防監(jiān)控機制

人民幣跨境流通無論走正規(guī)渠道或非正規(guī)渠道,其目的都要“走出去”或是“流回來”,對從正規(guī)渠道進出的人民幣,則采取相應(yīng)的監(jiān)控措施即可,人民銀行統(tǒng)計調(diào)查隊、各金融機構(gòu)可構(gòu)建動態(tài)有效的協(xié)調(diào)機制實施正常渠道的資金管理;而對非正規(guī)渠道資金的監(jiān)控和管理,既要爭取省政府、州政府的大力支持,明確將地下金融機構(gòu)以某種優(yōu)惠政策逐步納入正規(guī)金融體系,采取 “鼓勵+不取締”、“規(guī)范+不約束”的政策支持民間機構(gòu)更好地從事貨幣兌換業(yè)務(wù),這樣的“雙軌”機制,既能有效促進邊境地區(qū)貨幣兌換業(yè)的發(fā)展,擴大貨幣流通規(guī)模,又能通過其規(guī)范化發(fā)展,逐漸形成透明化、陽光化的民間機構(gòu),從而便于對貨幣流通的管理和監(jiān)測分析。

(二)組建邊境地區(qū)的現(xiàn)鈔清算所(或兌換服務(wù)機構(gòu))實施及時清算

攜帶大量現(xiàn)鈔無疑不具有安全性,邊境地區(qū)應(yīng)根據(jù)交易規(guī)模的大小,可單獨由中資金融機構(gòu)或中外資金融機構(gòu)組成,設(shè)立一家或幾家小型的現(xiàn)鈔清算服務(wù)機構(gòu),主要目的是方便客商、個人及時將貨款資金兌換成所需外幣資金或者由現(xiàn)鈔轉(zhuǎn)換成電子貨幣(類似于開立個人資金賬戶),或進行短暫的貨幣兌換。這樣,既方便客商交易,提高資金安全性,又使體外循環(huán)的現(xiàn)金再次流入體內(nèi),增進現(xiàn)金管理工作的效率,有效維護邊境地區(qū)的資金安全。

(三)組建邊境地區(qū)的匯率聯(lián)合委員會提高匯率定價監(jiān)督能力

邊境地區(qū)人民幣兌外幣匯率的高企,固然是由于缺乏正規(guī)的外匯交易市場,而所謂的地攤銀行、板凳銀行、貨幣兌換點均只能提供因出境旅游或跨境貿(mào)易的貨幣兌換,缺乏有效的、規(guī)范的運營方式,難以實施有效監(jiān)管。為此,必須在人民幣跨境流通規(guī)模較大的地區(qū),由多家中資金融機構(gòu)或中外資金融機構(gòu)聯(lián)合,籌建外匯交易服務(wù)機構(gòu),組建匯率聯(lián)合監(jiān)督委員會,制定最高匯率上限,監(jiān)督市場行為。這樣雖然具有很大的實施成本,但既可以逐步吸納非正規(guī)的貨幣兌換機構(gòu)開展正常經(jīng)營,又可以通過規(guī)范其經(jīng)營行為,監(jiān)控匯率走勢,提前預(yù)防匯率風(fēng)險,降低客商和個人的貨幣兌換成本,防止市場匯率畸形高企。

(四)構(gòu)建邊境地區(qū)有效的人民幣匯率風(fēng)險救援補償機制

人民幣在緬甸、越南、老撾邊境流通使用,鑒于無雙邊或多邊的匯率定價機制,而中國與緬甸、越南、老撾等國亦未達成匯率管控的協(xié)議,對方國也未承諾對匯率行為實施管控,從而造成了人民幣對外幣匯率的不一致性、匯率起落較大,無法有效。在此情形下,必須由政府出面主導(dǎo),就組建多邊匯率風(fēng)險救援補償機制達成協(xié)議,規(guī)定人民幣兌外幣匯率的合理區(qū)間,和匯率遭受不利沖擊導(dǎo)致?lián)p失的分擔(dān)份額,目的是規(guī)避不當(dāng)?shù)某醋鲄R率行為,減少跨境套匯資金的無序流動規(guī)模,促進人民幣更加順暢的流通使用,充分發(fā)揮計價、結(jié)算的功能。

總之,云南沿邊金融綜合改革試驗區(qū)的列車已經(jīng)啟動,跨境資金流動規(guī)模之大已是不爭的事實,怎樣在沿邊金改中尋求重點突破與整體推進,是引起多方哲思的深刻命題。我們認(rèn)為,沿邊金融改革必須加強頂層設(shè)計與摸著石頭過河相結(jié)合,并且必須綜合權(quán)衡改革進程中面臨的各種風(fēng)險與收益,制定各類保障有力的制度安排,或許可以增進邊疆金融安全態(tài)勢,為試驗區(qū)金融改革的向前推進添注制度保障和發(fā)展動力。

參考文獻:

[1] 丁文麗,李艷,游溯濤.中國邊境地區(qū)地下金融現(xiàn)狀調(diào)查——云南案例[J].國際經(jīng)濟評論,2011,(6):123-131.

[2] 牟怡楠.人民幣跨境流通對銀行業(yè)金融安全的影響——基于云南省的研究[J].國際經(jīng)貿(mào)探索,2010,(4):54-59.

[責(zé)任編輯 陳丹丹]