中法戰爭中寧波至鎮海首條電報線路的設立及其作用

吳波

摘要:在中法鎮海之役期間,近代首條專為作戰通信設立的軍用有線電報在寧波與鎮海之間開通,并與省城杭州聯通,對戰役取勝起到了殊為重要的作用。但是,目前對這一最早將電報通訊用于對外抗擊作戰的經典實例尚未有系統研究,研究者偶有論及還將鎮海首次通報的日期弄錯。本文在搜集、整理諸種第一手史料的基礎上,對寧波至鎮海電報線路的架設緣由、籌措經過、開通日期、具體情狀以及對戰役的作用等諸方面進行了探討。

關鍵詞:中法鎮海之役;電報線路;設立;作用

鎮海之役發生在中法戰爭晚期,是中國近代以來首次獲得全勝的海岸保衛戰,對戰爭的整個進程和結局產生了重要的影響。目前,在中法鎮海之役研究上已有豐碩的學術成果,但對此役取勝殊為重要的軍報通訊尚未有系統研究,偶有論及還將鎮海首次通報的日期弄錯。中法戰爭前后,正是中國近代電報業快速發展的時期。寧波至鎮海的首條電報線路就在這一時期設立,它是中國近代專為作戰通信設立的首條軍用電報線路,對中法鎮海之役的勝利起到了重要作用。本文試圖在中法鎮海之役的歷史背景下對寧波至鎮海電報線路的架設緣由、籌措經過、開通日期、具體情狀以及對戰役的作用等諸方面進行探討。

一、電報線路的架設緣由和籌措經過

鎮海位于中國海岸線的中段,地處甬江入海口,攬東海而枕寧波,扼寧紹咽喉,衛浙東門戶,歷代均為海防要塞,素有“東南屏翰”之譽。1844年,寧波開埠,鎮海作為寧波的海口門戶更是成為近代重要的商貿關隘和海防重鎮。西方工業革命的重要產物電報在洋務派的推動之下,清政府由“拒”轉“迎”開始自建,到中法鎮海之役前,浙江省城杭州至寧波府城的電報線路已經開通。

此時,中法戰事業已向東南沿海蔓延,1884年8月26日清廷終于下詔對法宣戰。面對法國的戰爭恫嚇,早在1883年6月20日清廷就諭令沿海切實籌辦防務:“法人近為劉永福所敗(紙橋之戰),其蓄謀報復,自在意中。法使脫利古與李鴻章會晤,以中國是否助越為言,意在挑釁,甚為叵測,亟應事先籌防,以杜敵謀。著李鴻章、左宗棠、彭玉麟、何璟、曾國荃、張兆棟、劉秉璋(浙江巡撫)、裕寬將沿海防務實力籌辦,認真布置,不可虛應故事,徒令外人輕視。”[1]

浙江的抗法備戰由此全面展開。浙江防務首重鎮海,浙江提督歐陽利見在接到浙江巡撫劉秉璋抄寄的上述20日諭令之后,隨即用20多天時間查勘浙江各處沿海情形后指出:“以全浙大局論之,定海為浙省藩籬,鎮海即浙東門戶,而寧波又為省城咽喉”,因此“防浙以防鎮(鎮海)為急務。”[2]

為切實做好鎮海防務,剛剛補授寧紹臺道的薛福成即被劉秉璋委以寧防營務處,檄令其“綜理營務,盡護諸軍” ,“中丞(浙江巡撫劉秉璋)傳宣號令、籌議大計,悉下營務處。凡戰守機宜,無巨細,一埤遺之。”[3]早前,薛福成先后入幕曾國藩、李鴻章,辦理洋務多年,以講究實學、通達時務、熱衷洋務、力主變法而名聞朝野。此時,薛福成從幕后走到前臺,作為劉秉璋在海防前線的代表,以寧防營務處之職統籌鎮海—寧波防務全局。劉秉璋又任命寧波知府宗源瀚為營務處提調,佐理營務處,輔助薛福成。他們二人均清楚軍情傳遞及時與否對戰局影響重大,都十分看重當時通信最為迅捷的有線電報。

在薛福成尚未抵任之前,宗源瀚就曾面稟劉秉璋,請求在寧波、鎮海之間架設電報線路,以便劉秉璋坐鎮杭州遙相調度鎮海、寧波的防務。但是,上海電報總局估價此項費用需要5000兩白銀。此時,浙省的財政已是“支絀萬狀”相當困難了,對于這么大的一筆款項,劉秉璋感到無法籌措,此事只得中止。1884年7月11日,薛福成到寧波治所,13日接印上任。他雖然已經得知宗源瀚面稟無果,但還是在10月1日專門上書劉秉璋,極力主張架設寧波至鎮海的電報線路。上書中,薛福成直陳架設電報線路對鎮海防務至關重要:“竊查鎮海距寧波水程六十里,陸路四十里。當此海氛不靖,駐扎重兵,軍書旁午,遇有緊要消息,不能呼吸相通,若快船又須乘潮上下,殊嫌遲緩。……職道抵任,適值防務戒嚴,警信日至。因思軍報之遲速,軍事之利鈍系之,況今輪船迅捷,瞬息變幻,與曩時內地用兵,迥不相同。近聞北洋籌辦防務,推廣電報,除天津所設正線外,多分支線,以達新城、大沽、北塘、蘆臺及山海關,莫不曲引旁通,節節呼應。如此則臨敵應變,必可聲息無阻,調度靈捷。職道查寧郡為全浙之門戶,而鎮海口門,尤浙東之鎖鑰,每至事機緊迫,間不容發,萬一得信稍遲,恐滋貽誤。”[4]

其實,薛福成知道劉秉璋并非不知電報對于戰事的重要性,只是苦于耗銀太巨。于是薛福成就多方聯絡走動,請浙海關稅務司葛顯禮從中牽線,以期節省費用,最后與大北電線公司達成洋銀2536元(約合白銀1800兩)的意向,比原先5000兩少了近三分之二。為說服劉秉璋,薛福成在上書中將此中具體情形詳為記述:

“經飭洋務委員李圭,商之本關稅務司葛顯禮,函詢上海大北電線公司,訂一最實、最廉之價,據開約數洋銀二千四百八十四元(約合1700兩白銀左右),而江北岸過江之水線在外,仍稱須履勘丈量,再定確價。職道詢之宗守(寧波知府宗源瀚),此價較前數減省三倍,似無浮冒。唯洋人習氣,始則減開價目,往往于經辦之后,逐漸加增,令人不能中止,自必訂議明確,方可舉行。適葛稅務司屢詢此事能否必辦,職道知洋人性情,于此等事件皆樂為成就,而葛稅司人亦明練誠實,頗肯出力相助,因答以現當餉需支絀之際,倘需價稍多,勢所難辦,若大致不離洋銀二千數百元之譜,則為數尚謙,可以毅然任之。復與提軍門(浙江提督歐陽利見)及宗守籌議,意見相同,而洋務委員李圭亦愿勉襄是舉。迭與葛稅司切實商辦,函邀大北公司于八月十二日(1884年9月30日)派洋人來寧勘量。自鎮海城外營務處杜丞冠英所駐之厘卡起,沿江至郡城和義門外江北岸新江邊止,計陸線直路共三十九里;又用水線過江至寧郡原設電報局止,計長一千尺。除挑抬人夫用勇丁充當不計外,其水陸各材料暨川資水腳薪工等項,共需洋銀二千五百三十六元(約合1800兩白銀),有續增二百九十七元在內(過江水線的費用),較之原估之數,又已減少。約十日內完工,開具清單,由委員李圭核明稟呈前來。”endprint

“職道當擬辦之初,曾函商電報總局經紳元善,據覆稱:‘上海制造局欲接線至洋場,路僅十里,洋人開價至需規銀一千七百兩之巨。今此單十分便宜,勸即決計訂辦。等語。蓋稅務司與李委員皆愿盡心竭力,贊成要務。如電桿本須每根洋銀四元,一經設法籌措,僅需兩元有奇,計省洋銀五百余元。又勸大北公司一再減讓,該公司亦希冀浙省日后生意,是以逐款核實格外遷就。”[4]

接著,薛福成在上書中再次強調電報對于劉秉璋及時掌控防務的重要作用,并建議費用由寧波牙厘局開支:“竊思此電線,固于寧、鎮收便捷之益,如憲臺調度各營,指示機宜,在省發電,可以直達鎮海;即海口緊要軍情,亦可徑達省垣,無轉折遲誤之虞,其有裨于防務者實大。擬候批準,即由職道照會稅務司,并飭李委員與該公司議定,應令來寧建造,克日竣工。所需洋銀二千五百元,可否仰懇憲臺俯念事關大局,準飭寧厘局動支給領,作正開銷,海防幸甚。”[4]

一旦線路架設好,接下來發報通信仍需要相應的費用,薛福成對此也作了籌劃。他感到如果為此新設電報局,則又需大筆費用,為節省這筆開支,他多次與寧波電報局商酌,最后商定由寧波電報局兼管電報線路,給予每月最少洋銀三十元的貼補,如收有商用電報的資費,則相應從貼補中扣除。于是,薛福成在上書中建議:“當此公項支絀,不敢不從長計議,擬令該局(寧波電報局)將鎮海所收商報之貲,按月開呈寧厘局核明后,其不敷之數,應請飭局一并支給,實為公便。” [4]

10天之后,即10月11日,薛福成再次上書請求劉秉璋同意架設電報線路:“寧、鎮添設電線一事,關系重要,而訂價尚廉,提臺(歐陽利見)與宗守皆極勸稟辦,并云萬一公項支絀,各營與官場尚可集捐湊數。唯念此等要務,究以開銷公項為正理,未便不請憲示而徑自捐辦。又因福成初許稅務司以必成,所以能議價若是之廉,故此時亦難作罷論也。”[5]

經過上述努力,劉秉璋終于同意架設由寧波至鎮海的電報線路,所需費用按薛福成的建議開銷,并且要求還須增設一條支線,用來聯通負責后路策應的記名總兵錢玉興梅墟坐營,并在營中安設電房,專雇一人辦理。[4]如此一來,費用又有增加。查劉秉璋上奏朝廷的開單,其花費計為:“寧紹臺道薛福成自寧至鎮設立電線,并梅墟設立枝線,及制辦報房應用物件,共支用經費庫平銀四十五兩一錢八分、洋銀三千七百十圓八角九分五厘(約合2600兩白銀)。”[6]

二、鎮海首次通報日期的考辯

鎮海電報線路建成通報的時間,一般認為是在1885年2月20日。這主要來自于炎明先生的《鎮海口抗法戰役大事記》[7],經作者增補后《中法戰爭鎮海之役史料》將其作為附錄收于書后,其中這樣記述:“1885年2月20日(光緒十一年正月初六),寧波—鎮海電報已通。” [8]此后研究者們都沿用此說,而且由官方編纂的《鎮海郵電志》也將此說作為定論,稱:“光緒十一年正月初六(1885年2月20日),首條鎮海至寧波報路正式通報。”[9]

此說的史料依據來自于1885年2月20日寧鎮海防營務處杜冠英給歐陽利見的一份稟報,在這稟報的最后附有一句:“再,寧到鎮電線已通,可以開報。”[10]令人疑惑的是,在《金雞談薈》中卻收錄了多份2月20日之前從寧波電報局發到鎮海的電報,諸如:12天之前,即2月8日鎮海的電報房收到了一份由寧波電報局轉發的福州來電;2月19日,寧波知府宗源瀚發來電報等等。[10]《金雞談薈》系浙江提督歐陽利見編纂。他雖為提督全省軍務的高級將領,但在整個中法鎮海之役期間親率所部湘軍駐防甬江南岸,始終坐鎮前沿陣地。戰后,歐陽利見將當時往來的公私函牘、電報等匯集成《金雞談薈》十五卷,是直接記錄當時軍情的第一手史料。由此看來,所謂的2月20日“電線已通,可以開報”應另有原委。

再查《金雞談薈》,其中有兩則杜冠英寫于2月15日的稟報:一個是中午的,稱:“昨晚甬局至鎮電機忽然損壞,以致軍報不靈。今晨由甬局專送撫憲來電……”。一個是下午二點的,稱:“……鎮局電器少損,日內發電。自今日起始派小火輪每日往郡送信三次,以便轉發。”[10]據此可以知道:2月20日之前,鎮海已經通報,只是2月14日晚電機忽然損壞,以致無法發報。杜冠英為解決暫時無法在寧波、鎮海之間通報的問題,臨時采用了小火輪送信至寧波電報局,再行轉發的辦法。那么,再將5天后即前面2月20日杜冠英的稟報聯系起來看,事情就變得很清楚了:“寧波到鎮電線已通,可以開報”實際上指的是此時電機已修復,電線已通,可以發報了。

在現有史料中,沒有鎮海正式通報日期的確切記載。在上文第一部分所引用的薛福成上書的后面,他又寫了一段附識,稱:“此線造成甫三閱月,而法船已至。”[4]由此可知,在法軍艦船到達鎮海口外的3個月前,寧波至鎮海的電報線路建成開通。法艦到達鎮海口外七里嶼的時間為1885年2月28日夜。據此推算,寧波至鎮海電報線路最晚應在1884年11月底建成開通。

三、電報線路的具體情狀及其在戰役中的作用

寧波至鎮海的電報線路及在鎮海的電報房等構筑隨著歷史變遷都已不復存在,相關實物遺存也已無從尋找。幸運的是,當時有人將中法鎮海之役的布防和戰守情形繪制成戰圖,雖幾經流轉,但還得以留存至今,使得我們可以一睹當時寧波至鎮海電報線路的具體情狀。

劉秉璋二子劉體仁在其所著《異辭錄》中稱:“鎮海之役,李文忠(李鴻章)電稿載上海電報捷音;薛叔耘(薛福成)副都《浙東籌防紀略》(即《浙東籌防錄》)詡為中外交涉后初次增光之事。先文莊(劉秉璋)身親其役,當時繪有戰圖進呈御覽,其副本尚存余家。”又稱:“鎮海擊沉法艦,薛副都時任寧紹臺道,謂先文莊奏報,全憑諸將領告捷文書,不善描寫,未免將捍海奇勛湮沒不彰,乃援乾嘉年間新疆回疆之例,繪成戰圖附說。”[11]文中提到的“戰圖副本”,后來到了劉秉璋四子劉體智手中,并于上世紀60年代捐贈給安徽省博物館(以下簡稱“戰圖副本”)。[12]此套圖共十二幅,絹本工筆,每幅寬77.5CM,長106.5CM,國家一級文物。進呈朝廷的“戰圖”現藏于北京大學圖書館,包括“先事布置及臨時戰狀正圖一幅、分圖八幅”(以下簡稱“戰圖”)[13],正圖為寬82CM、長487CM的大型長卷,全景式地描繪了中法鎮海之役;分圖則分別描述戰役過程中的各個重要事件,尺寸與“戰圖副本”相同。endprint

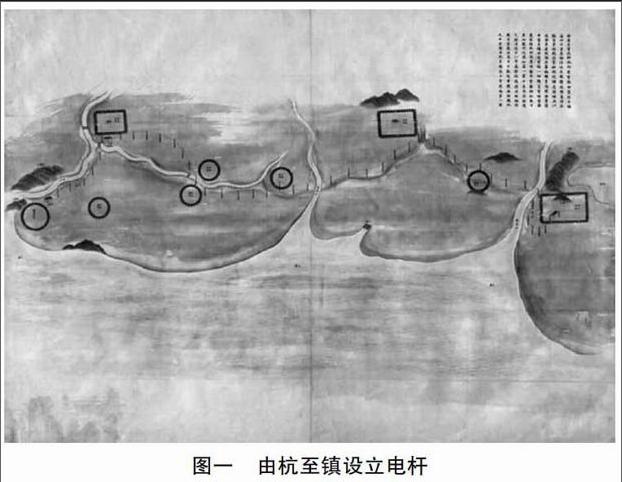

“戰圖副本”第一圖和“戰圖”第一幅分圖相同,均名為《由杭至鎮設立電桿》,描繪的正是此役浙省杭城至鎮海電報線路的架設情狀(圖一)。圖中的附說則對電報線路的架設緣由及其在戰役中的作用作了簡要記述:“浙省至寧波郡城向有電報。由寧波至鎮海四十里,乘潮往返,文報稽延。劉秉璋本擬有事時,親蒞寧郡,就近調度。薛福成以巡撫出省,則調兵籌餉轉多隔閡,因稟請由寧至鎮,添設電線。一切機宜,電飭營務處薛福成、杜冠英傳諭各營。雖相繼數百里,而號令迅捷如在一室。十年冬,法游弋浙洋,迨十一年春接仗后,與法船相持數月,電報往來日十數起,軍機無誤。職此之由,謹繪由杭至鎮設立電桿為第一圖。”

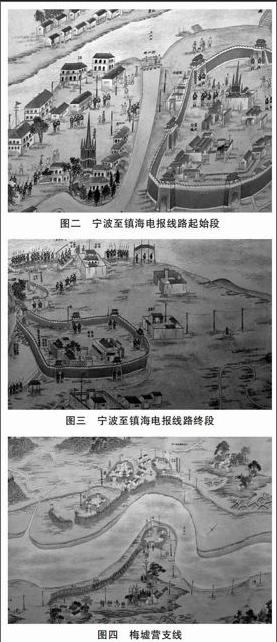

這幅分圖雖然只能讓人了解由杭州至鎮海電報線路沿途架設的總體概貌,而且沒有描繪通往梅墟的支線,但我們從中可以知道:通往鎮海的電報線最后接入杜冠英的營務處,并由杜冠英負責鎮海的電報事務。“戰圖”中的“先事布置及臨時戰狀正圖”對寧波至鎮海的電報線路也有描繪,而且更為詳細,考慮到此圖是大型長卷,本文只能截取其中的起、止和支線三個關鍵部分,并加以說明(圖二、三、四)。

從圖二中可以看到,正如本文第一部分引用的薛福成上書中所言:電報線路在寧波這一端設在府城和義門外的寧郡電報局,然后用一千尺的水線跨江到江北岸,并沿甬江向鎮海架設。圖三所描繪的則是電報線路接至鎮海城南門外的杜冠英營務處駐地的情形,可見鎮海的電報房也設在了營務處。通過圖四能夠清楚的看到梅墟支線的具體情狀:當電報線沿甬江北岸快到拗猛江(甬江的一段)時分出一條支線緊貼拗猛江岸,經淮軍親兵小隊前營外圍跨江而過,接入統領親兵小隊記名總兵錢玉興在梅墟的正營駐地。

與“戰圖副本”第一圖中的附說一樣,“先事布置及臨時戰狀正圖”中的附說對寧波至鎮海電報線路的情狀也有一段十分簡潔的記述:“壁壘既固,復自鎮海城外安置陸路電線,沿江岸至郡城長三十九里。又自城北岸至南岸水線一百丈,費二千五余圓,歸并寧商電局經管,每月津貼三十圓。其梅墟營亦一體安線,于是軍報遂速。”

有線電報在戰役中所起的作用,當時當事之人最有體驗。對此,統籌鎮海—寧波海防全局的寧防營務處薛福成深有感觸:“一切調度機宜,由杭而寧,由寧而鎮,頃刻可傳達各營。雖相距數百里,而號令迅捷,如在一室。于是撫院(劉秉璋)不進駐寧波,而與進駐寧波同;巡道不常駐鎮海,而與駐鎮海同。蓋撫院與巡道,于海防應辦之事甚多,若離衙署,轉覺滯于一隅,不能兼顧全局。今不曠通籌調度之事,復收前敵指揮之益,自非電線不為功。方事棘時,電報往來,日十余起,軍機變幻,瞬息靈通。余自此役以后,益知電報之為用于軍國巨甚。”[4]實際上,有線電報作為當時最先進快速的通信設施對中法戰局所起的重要作用,朝野上下也是有目共睹的。戰后有線電報得以更為快速的發展,很快電線便縱橫全國十幾個省份,民間使用電報也不斷得以推廣、普及。

參考文獻

[1]《清實錄·德宗景皇帝實錄》,第五十四冊,卷一六三,中華書局影印,1987.5。

[2]歐陽利見:《金雞談薈》,卷二,1889年。

[3]薛福成:《浙東籌防錄》,序,1887年刊。

[4]薛福成:《浙東籌防錄》,卷一上,1887年刊。

[5]薛福成:《浙東籌防錄》,卷二,1887年刊。

[6]軍機處錄副,《劉秉璋奏海防采辦軍火及沿海修建炮臺等款開單》,轉引自《中法戰爭鎮海之役史料》,頁141,光明日報出版社,1988.12。

[7]炎明:《鎮海口抗法戰役大事記》,《寧波師院學報》1985年3期,第93頁。

[8]《中法戰爭鎮海之役史料》,第461頁,光明日報出版社,1988.12。

[9]《鎮海郵電志》,第4頁,寧波出版社,1998.10。

[10]歐陽利見:《金雞談薈》,卷五,1889年。

[11]劉體仁:《異辭錄》,卷二,頁三十五下、三十八上,劉體仁著,轉引自《清代歷史資料叢刊》,上海書店影印,1984.12。

[12]黃秀英:《安徽省博物館藏〈浙東海防圖〉》,《文物》2009·第九期,第95頁,文物出版社,2009.9。

[13]北京大學圖書館藏:《浙江鎮海口海防布置戰守情形圖正圖附說》。endprint