湖南省大學生媒介素養調查與分析

楊 攀

(湖南科技學院 人事處,湖南 永州 425199)

信息化社會中,人人都全天候的處在信息的裹挾之中,既逃避不開,也應接不暇;信息帶給我們喜憂參半的愛與哀愁,這種趨勢,表現出越來越迅猛的態勢,既撲向我們對于未來的幻想,也滲入我們日常生活的點滴。作為時代浪潮中最為年輕的當代大學生,他們身上總是承載著時代的方向。大學生們對于信息化社會中的傳播媒介的接觸、認知、使用、態度、方式、發展趨勢以及對于各種傳播媒介的評價,是了解時代現狀的良好抓手,更是窺視未來發展端倪的有效觸角。有關大學生媒介素養,有眾多學人展開了研究,近五年來,整體呈上升趨勢。較早的有覃川[1]、黃永宜[2],近年的有王蓮華[3],也有人展開過有關大學生媒介素養的調查研究[4][5],還有不少博碩士論文,主要探討大學生媒介教育[6][7]、現狀[8]、提升[9]等方面。這些文章都在一定范圍內對大學生媒介素養做出了有益探討,值得借鑒。而隨著時代的不斷變換,大學生們的思維也在不斷更新,對這個問題展開新的研究十分必要。本文立足于湖南省,利用最新的數據,對大學生媒介素養做出更進一步的調查與分析。

一 研究方法

(一)研究對象

本研究開展時間在2014 年9 月到11 月,對象為湖南省二類本科院校:湖南文理學院、湖南人文科技學院、湖南第一師范學院、湘南學院、長沙師范學院、懷化學院、衡陽師范學院、湖南理工學院、湖南科技學院這9 所院校的1200名大學生。

(二)研究工具

本研究采取的主要工具是紙質調查問卷。該問卷是我們參照了大量學者的科學問卷,并結合湖南省二類本科院校的學生學習實際情況而專門是設計的。該問卷分為五個部分:一是被調查者的基本信息;二是媒介接觸與利用的情況,有8 個題目;三是媒介認知狀況,分為兩個小點,第一是對媒介現狀的認知,第二是對媒介發展趨勢的認知,共有13 道題目;四是媒介問題及評價,有6 道題目,除第一部分外,其余均為多項選擇。

(三)數據收集與分析

在被調查的院校中,湖南文理學院、湖南人文科技學院、湖南第一師范學院、湘南學院、長沙師范學院、懷化學院、衡陽師范學院、湖南理工學院各發放問卷100 份,湖南科技學院發放問卷400 份,共計發放問卷1200 份,收回問卷1142份,有效率為95.17%。男女比例為1:1.58,58%的學生處在19-20 歲之間,30%的學生處在21-22 歲之間,50%的學生讀大一,45%的學生讀大二、大三,學生的學科分布比較平均,整體具有一定的代表性。調查問卷收回以后,我們花費大量時間,對1142 份問卷按照題目設計的選項,進行了仔細認真的統計,以便對本次調查進行具體分析。

二 調查結果與討論

(一)媒介接觸與使用

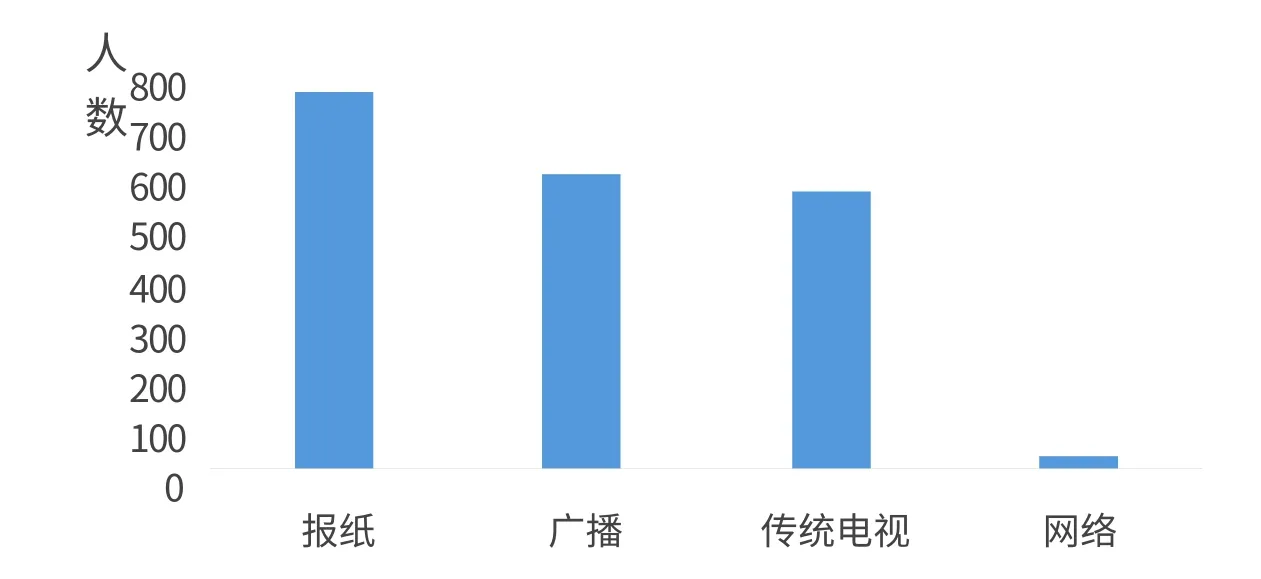

1.以報紙、廣播、傳統電視為代表的傳統媒體已經淡出當代年輕人的視野。在媒介的載體上,已經發生了翻天覆地的改變,最為老一輩人熟知的媒體已經逐漸淡出了當代大學生的視野。表示一般不再接觸報紙和廣播這兩類媒體的學生達752 人和585 人,分別占到65.85%和51.23%。一般高校圖書館都設有報紙閱覽室,校園里也有報紙閱讀長廊,這為報紙在學生的視野中爭取到了一點地位,但高校之外的大學生,則這樣的機會比較少,除了一些正規的公司有類似的設置,大部分已經參加工作的同齡人,對于報紙接觸的比例應該會大大低于這個比例。在校就讀的學生,因為條件的限制,學習的需要,有時候還會聽一下廣播,有331 名學生表示每天有半個小時以內的時間會收聽廣播。而校外的同齡人,則一般不會有這種機會和需要。電視機曾經一度是群眾了解世界最重要的窗口,而現在也已顯出頹勢,有553 名學生表示一般不再接觸電視機,達48.42%。當然,大學生因為在校讀書條件的關系,這個比例應該會比校外的同齡人低,但至少也表明了一種電視機不再是人們生活中的重點媒介的趨勢。雜志處在一個尷尬的狀態。有348 名大學生表示一般不接觸雜志,達30.47%,這個比例不算高,但也前些年相比,一定是下降了。雜志的特點在于,對于事件和觀點有深度的追蹤和分析,是其他傳統媒體不能取代的,即便如此,其衰勢也已呈現。圖1 一目了然的體現了大學生對各類媒體的選擇情況。

圖1.不接觸各類媒體的情況

2.互聯網以不可阻擋的迅猛態勢席卷了年輕人的時間。在當代年輕人的時間安排中,與互聯網的接觸呈現出壓倒性不可比擬的趨勢,有1129 人表示會每天接觸網絡,比例高達98.87%,其中有789 的人表示經常上網,占69.08%。加上這兩年微信快速崛起,伴隨智能手機的全面普及,年輕基本上人手一機,利用通訊網絡上網,就成為隨時可以做到的事,這個比例也就完全在情理之中了。

(二)媒介認知狀況

1.媒介是傳播新聞信息的工具和社會公共輿論機關。媒體在塑造大眾文化方面,占據至關重要的地位,有600 人認為媒介是傳播新聞信息的工具,占52.53%;有400 人認為媒介是社會公共輿論的機關,占35.03%。多年以前,媒體曾經是階級斗爭的工具,是發動群眾的工具,是整合社會的工具,是黨的宣傳工具 ,這些說法年紀稍大點的人都不陌生,而對于二十出頭的年輕人來說,卻幾乎是歷史資料中才能見到的。這既體現出市場經濟的繁榮,社會文化的繁榮,也體現出公眾言論自由和政府執政的自信。

2.媒介娛樂化被越來越多的人接受。作為大眾文化傳播和塑造者的媒體,越來越體現出娛樂化、淺薄化的傾向,無論如何,老一輩人是不會同意這種觀點的,然而,這并不影響新一代的年輕人對之趨之若鶩。調查顯示,有1142 人對于現在媒體的娛樂化傾向表示“無意見”或“支持”,占100%。有74.17%的人同意以開發娛樂的手段來獲取市場競爭力,可見自由市場經濟的觀念深入人心,萬物皆可解構。對于媒體泛娛樂化的原因,有35.03%的人認為是媒介社會責任意識淡薄,有16.27%的人認為是由于大眾品味不高。至于媒介娛樂化帶來的最大后果,有75.31%的人持積極態度,認為媒介娛樂化滿足了受眾對于快樂的追求,及大地豐富和發展了人的生存狀態,通過娛樂這個共同點,媒體抓住了越來越多的受眾,獲得了客觀的經濟效益。

3.網絡媒體將毫無疑問的成為未來媒介的主流。沒有紙質報紙,人們依然會讀報——無紙的報紙(手機報、網絡報),有50.70%的人對于這種有報無紙的時代表示習慣和接受。即便是現在數字廣播、數字電視等網絡媒體大范圍的興起,然而依然有47.99%的人認為現在的傳媒渠道還可以更豐富。而對于是否同意“網絡媒體一定會取代傳統媒體”這一觀點,則有59.02%的人表示“說不清”,這種保守的態度,既有年輕人對于傳統媒體的留戀,也有對網絡媒體這一新鮮事物在未來發展的不確定,其實也包含著對于網絡媒體發展的默認。

(三)媒介問題及評價

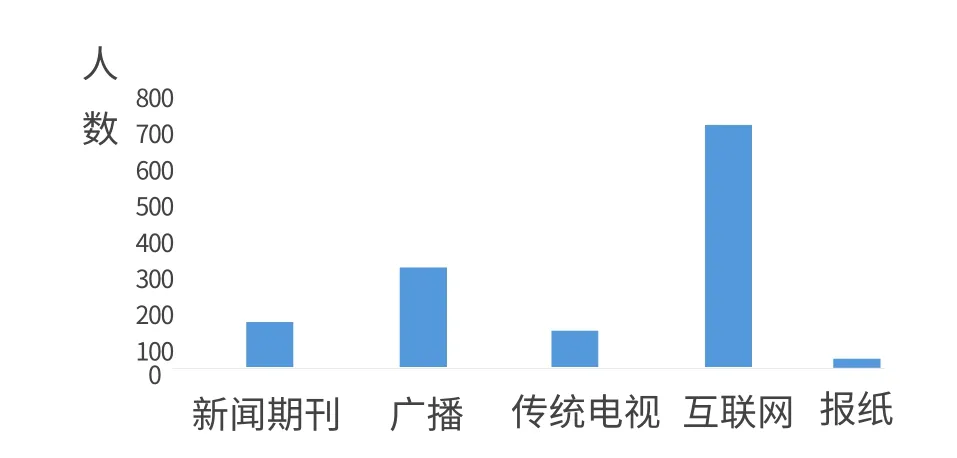

1.互聯網成為大家了解新聞的主要媒介。在問到:“當發生重大突發性新聞事件時,你首先選擇的新聞媒介是?”備選的新聞期刊、廣播、電視、互聯網、報紙這幾種媒體,大學生們的選擇分別是128 人、274 人、100 人、671 人、27 人,可以明顯的看出互聯網以671 人,58.76%的比例高居榜首。互聯網最大的優勢就是,隨時隨地,快捷迅速,這比所有其他幾個媒體都能夠滿足大眾關于新聞資訊時效性的需求。

圖2.發生突發事件時選擇新聞媒體

2.新聞媒介的可信度不高。和時效性相比,真實性是新聞消息的第一生命,而這個新聞媒體首要保證的特點,在大學生看來,做的并不好。有69.09%(789 人)的受訪者對我國新聞傳媒對客觀世界的反映的可信度表示為“一般”,僅有1.49%(17 人)的人表示對新聞傳媒非常可信,有22.50%(257 人)的人表示比較可信,有11.20%(137 人)的人表示不太可信或非常不可信。在問到:“你最反感媒體的是下列哪個問題”時,有54.55%(623 人)的人遙遙領先的選擇了“虛假消息太多”。可見,絕大部分人對于媒體在確保新聞真實性方面并不滿意。

3.媒介廣告越來越被接受。有53.76%的人對于媒體上的廣告表示能夠接受。廣告的興起,本身就是經濟自由繁榮的標志之一,隨著經濟的發展,廣告的密度和力度,只會越來越高,從商業的角度講,一些時候正是由于廣告業的發展,促進了大眾文化的繁榮,加快了媒體娛樂的進程,帶給了人們日益豐富的文化,這既不可避免,也無需逃匿,因為廣告的存在本身,就是社會信息化的重要體現,它帶給人們生活的指導,并非全都是令人厭的。

三 思考與啟示

1.媒體責任重大,大眾對于媒體抱有很高期待。大學生的這種態度,不僅能夠代表他們自己,更能代表廣大人民群眾。大眾媒體是塑造大眾文化的主要力量,而媒體從業者的職業道德,直接決定著大眾文化的內容和品質。目前一些媒體體現出明顯的唯利是圖,唯點擊率是圖的傾向。為博得網民眼球,不惜進行夸大、夸張甚至虛假宣傳。有的媒體不是以客觀世界發生的事情為中心,而是以點擊率為指揮棒,以至于體現出對報道內容的選擇性傾向于那些能夠被更多點擊的新聞,而對于其他世界中真實發生的有意義的新聞,并不重視,甚至故意忽視。有的媒體沒有擔負起引導并提升大眾文化方向的責任,而只是一味迎合大眾現有趣味。不是以高雅、豐富為新聞的品格,而是專門尋找噱頭,制造不必要的擔憂、恐慌和暫時膚淺的滿足感。在我們的調查中,在問到:“你認為影響我國媒介公信力下降的主要原因”時,有22.50%的人認為是因為媒體內容低俗化導致的;有35.38%的大學生認為“應該強化新聞專業主義理念,加強媒體從業者的職業道德建設”。

2.年輕人有鮮明的愛國情懷。在目前這個自由思想日益為大眾所接受的今天,有許多人擔憂愛國主義思想過時了,不再是大家關心的了。根據我們的調查,這種擔憂是不必要的。在問到可以提高媒介公信力的途徑時,占據第一的是“應該強化新聞專業主義理念,加強媒體從業者的職業道德建設”,有35.38%;占據第二的是,31.97%的大學生認為應該“把好媒體政治觀,堅持正確的輿論導向”。可見大學生們對于媒體塑造的現有文化的隱憂和期待。

3.互聯網發展勢頭迅猛,接受互聯網思維勢在必行。在中國知網中輸入“互聯網思維”,可以鮮明的看到,相關的研究文章,從2008 年到2015 年9 月的研究文章分別有:29篇、28 篇、54 篇、106 篇、122 篇、996 篇、12990 篇、16408篇,由此數量的劇增,足以見到互聯網思維的普及和受到重視的程度。“我對互聯網思維的定義是:在互聯網對生活和生意影響力不斷增加的大背景下,企業對用戶、產品、營銷和創新,乃至對整個價值鏈和生態喜人重新審判的思維方式。互聯網不是技術思維,不是營銷思維,也不是電商思維,而是一種系統性的商業思維,而且不只適用于互聯網企業,而是適用于所有企業。”[10]據我們的調查顯示,以大學生為代表的年輕人,已經在實際生活中體現出對互聯網的高度重視。不僅是年輕人,每個人都不得不接受互聯網思維。這必將對我們自身,對社會的發展,帶來不可想象的巨大改變。

[1]覃川,王磊靜, 張嵩印, 劉浩宇.當代大學生媒介行為和媒介素養實證研究[J].當代傳播,2007,(4).

[2]黃永宜.淺論大學生的網絡媒介素養教育[J].新聞界,2007,(3).

[3]王蓮華.新媒體時代大學生媒介素養問題思考[J].上海師范大學學報(哲學社會科學版),201,2(3).

[4]生奇志, 展成.大學生媒介素養現狀調查及媒介素養教育策略[J].東北大學學報,2009,(1).

[5] 張男星, 王炳明.當代我國大學生媒介素養調查研究報告[J].大學(研究與評價),2008,(9).

[6]李星.當代大學生媒介素養教育研究[D].山西農業大學,2013.

[7]陳慧羲.新媒體視域下大學生媒介素養教育研究[D].吉林大學,2014.

[8]周柳明.在校大學生媒介素養現狀研究[D].華中農業大學,2009.

[9]吳德政.新媒體背景下的大學生媒介素養提升研究[D].華中師范大學,2014.

[10]陳雪頻.定義互聯網思維[J].上海國資,2014,(2).