播州楊氏“土司”家族墓地保護淺論

朱偉

摘要:本文以播州楊氏“土司”家族墓地空間層次為根據說明墓地保存現狀,并據此提出墓地保護層級以及針對現狀(變化)與原狀(傳統)兩個維度的保護策略;同時關聯“土司遺址”系列遺產提名世界遺產的背景,進一步闡發播州土司治區內部系列遺產建構的思路,構想以楊氏墓地為核心關聯其他中小土司墓地以及墓地之外的其他遺存,進而確認播州土司遺產體系。

關鍵詞:播州楊氏;土司;家族墓地;保護;系列遺產

2015年中國申報世界文化遺產的“土司遺址(TusiSites)”系列遺產包括三處提名地:湖南永順老司城遺址、湖北咸豐唐崖土司遺址、貴州遵義海龍屯遺址。三處遺址中,以海龍屯所系播州楊氏土司地位最顯、轄境最廣、影響最大。區別于其他兩處提名地遺存構成的多樣性與綜合性,此次提名的播州楊氏土司史跡并不包含楊氏家族的墓葬。究其原因,既有已知墓地分布相對分散、遠離治城或軍事堡壘的緣故;也有墓地相關研究深度、廣度不足,本體保護不到位、景觀環境不協調等問題。

一、墓地概況及遺存現狀

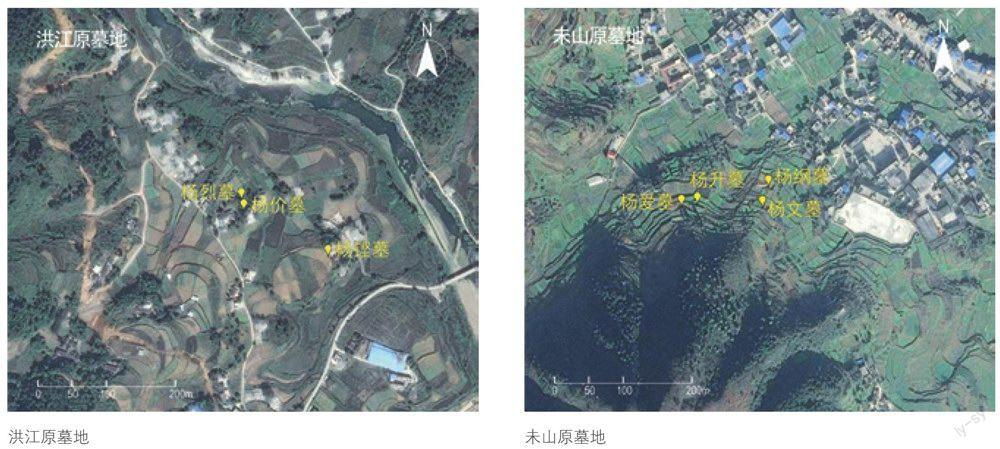

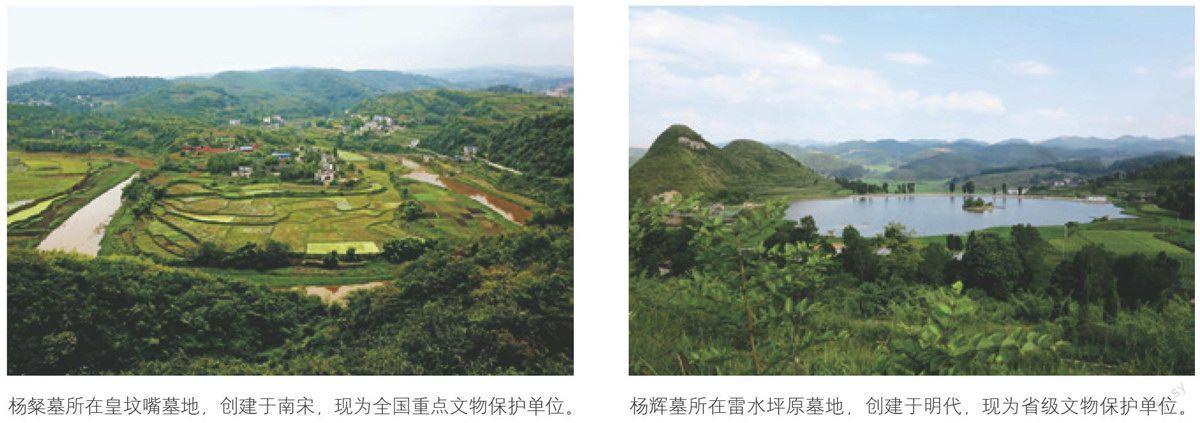

楊氏領播七百余年,以其家族的變遷詮釋了古代中國“羈縻土司”制度發展的關鍵段落,演繹了從唐宋羈縻治策下之封建領主到元明土司制度下之武職土司的角色轉變。明萬歷二十八年(1600年),播州楊氏在史稱“萬歷三大征”之一的“平播之役”中覆滅,播州地區以最為極端的方式實現“改土歸流”。經此一役,楊氏史跡幾無幸免,地上建筑幸存者寥寥,地下遺存亦遭惡意破壞。盡管如此,部分楊氏“土司”墓葬,墓址可知,墓園可辨,墓室尚存。作為逝者空間,這些墓葬組合所構成的多處墓地,指示著播州楊氏“土司”群體遠去的背影。經考古調查、發掘,已確認楊氏“土司”墓葬九座,分屬四片墓地,包括位于遵義市紅花崗區深溪鎮坪橋村的皇墳嘴墓地(楊粲墓,另有疑似楊氏墓葬三座)、新蒲新區新蒲鎮新蒲村洪江原墓地(楊價墓、楊鏗墓、楊烈墓)、匯川區高坪鎮鳴莊村未山原墓地(楊文墓、楊升墓、楊綱墓、楊烈墓)、遵義縣團西鎮白果村雷水坪原墓地(楊輝墓)。

歷經曠日持久的自然營力作用與多種方式的人為破壞,上述遠離楊氏治城的四片墓地面臨著日益嚴峻的保護壓力,保存現狀不容樂觀。具體來看,存在以下四個層級的問題:

其一,石構墓室及墓底腰坑屢遭惡意盜擾,個別墓室出現結構性損傷;墓內隨葬器物所剩無幾。即使因土坑木槨葬制相對隱蔽而未經盜掘的楊價墓,也因填土重壓、棺槨朽爛,致使槨內空間完全變形,遺存信息提取、記錄難度較大。

其二,墓上封土流失嚴重,墓祭建筑及神道墓儀幾無完整,墓園圍墻殘損斷續,相對完好者如楊價墓、楊輝墓、楊烈墓墓園也僅能據遺存走向大致判斷其平面形態,其他諸墓墓園情況至今未能確認。

其三,墓地景觀風貌因現代建筑無序建設失去了原本空間營造的協調性,視覺通廊受到阻隔,風水意象部分消解,追祀空間的紀念性大為削弱。

其四,墓地環境面臨著工業生產帶來的威脅和大規模基本建設引發的用地矛盾,具體表現為墓地所依托的山川形勢發生不可逆轉的變化,山體因采礦、建廠而被破壞;水體因廢水、廢物排放而被污染。而洪江原墓地因中橋水庫建設、蓄水大部被淹,皇墳嘴墓地環境也將因水源壩水庫建設、蓄水發生深刻變化。

二、基于墓地空問層次的保護思考

前述不同層級的現狀問題,對應著播州楊氏“土司”家族墓地內部不同的空間層次,即墓室、墓園、墓地基底景觀、墓地環境。這一層次劃分主要是根據營墓者關于墓葬要素建構的認識以及墓地地名對山川地物的指示。

目前,關于楊氏墓葬構成要素的基本判斷主要依據既往的考古收獲和未山原墓地楊愛墓一則修墓題記的指示:“弘治十一年十一月初二日起工,統領大水田等莊局并圍子口馬軍大總口口口砌立石墳、石門、八字墻、周圍城,至弘治十二年七月初一日工程完修,謹記。”石墳,即墓室主體;石門,即墓門(石門本身帶軸,可開閉拆裝,其本身可獨立于墓室存在);八字墻,即墓門兩側向外伸開的墻體(應有擋控封土的作用);周圍城,即墓園圍墻。結合楊氏墓葬考古實例,上述要素基本上構成了楊氏墓葬人工營造的主體部分。從平面上看,這些要素均具有一定的邊界意義,在不同程度上指示著墓地的空間層次,即石墳、石門圍合的墓室空間、周圍城限定的墓園范圍。而更外圍,則是以自然景觀為基礎,由山形水系所指示的墓地基底景觀以及墓地環境,這兩個層次可從墓葬出土碑志所記墓地自名中獲得啟示,楊氏墓地地名如“洪江原”“未山原”“雷水坪原”等,均為墓葬選址最為趨近的山川地物后綴“原”這一指示山水之間坡地的名詞(皇墳嘴墓地為“俗名”,出土碑志殘損,未見自名)。此外,楊氏墓葬的部分墓室底部置有腰坑,構成了墓葬中最小也是形成時間最早的獨立空間(但從保護的角度來看,腰坑并不能與墓室分開討論,這主要是因為腰坑位于墓室(墓壙底部,正常情況下并不能為我們直接觀察到)。

墓地空間層次的區分首先對于考古工作者尋找、辨識遺跡現象有著明確的指導意義。最近的考古實踐,特別是2013~2014年,貴州省文物考古研究所因遵義市中橋水庫建設中對洪江原墓地的主要遺存進行了較為完整的揭露,進一步證明了類似空間層次的存在。而作為保護的依據,考古發掘對于墓地空間層次的揭示也為具體的保護設計規定了保護分類的內容與闡釋敘述的邏輯,總體上可反映在四個層級的保護目標與措施,即對墓室安全的維護、對墓園要素的標識、對基底景觀的恢復和對墓地環境的治理。

此外,已知播州楊氏“土司”家族墓地內部往往營建有多座墓葬,因而墓地本身又可被視為這些墓葬在空間和時間上延伸而形成的復合體。這意味著若以單座墓葬作為考察墓地空間層次的基本單位,則墓地本身可以被視為多個墓地空間層次體系相擬合的結果。故,延續墓地內部由多座墓葬組合而形成的具有歷時性的空間體系,則成為墓地保護需要進一步關注的內容,這是單座墓葬保護所不具有的空間意義。

關于這個空間體系,首先是由營墓制度所造成的,這背后也包括時局、思潮、流俗、實力以及主事者之好惡等因素。而隨著時間的推移,各種自然營力與人工動力又在不斷塑造著這一空間體系。這使得墓地遺存及環境在理論上存在著兩個維度:原狀(傳統)和現狀(變化)。

針對播州楊氏墓葬因長期、反復的破壞而實體殘缺、信息破碎的現狀和可以預見的進一步劣化進程,保護措施應當以改善墓葬要素的安全狀態、減緩其褪變過程為基本目標,并盡可能地通過各類信息的獲取及相關研究釋讀、聯綴、重構歷史信息。而在楊氏墓葬屢遭蓄意破壞的情況下,為了獲取信息,搶救性清理與現場保護并行應當是首要且最為有效的。

針對墓地以墓室、腰坑為主體的“內藏空間”與以墓園、景觀環境為主體的“露明空間”及其所反映的營墓傳統與營墓者的最初訴求,保護措施也應呈現出兩種傾向:其一,維護墓地內藏空間的隱秘性和結構的穩定性,弱化對墓室主體,特別是對墓室內部的展示;其二,維護墓地外露空間的景觀協調性,提升墓地整體的整潔性與可觀賞性。前者側重于保護基于逝者初衷的墓室基本功能,即藏不示人的離世居所。后者側重于保護墓地作為紀念地的清靜、肅穆,延續土司家族經營數百年的追祀空間。

三、上司治區內部系列遺產的建構

播州楊氏“土司”的逝者空間并非僅限于一個集中的區域,而是由分散多處的墓地共同構成的一個整體。這些墓地在墓室形制、墓園設施、景觀布置、山川形勢上所呈現出的共性與差異使得楊氏墓地展現出獨特的價值,特別是多個墓地所容納的播州楊氏墓葬基本構成了中國西南少數族群聚居地區同一家族、同一身份、長時段相繼的較為清晰的墓葬發展序列;而對景觀環境的選擇與營造則反映出西南山地區域獨特的地理特征在塑造墓地空間方面的重要意義。多個墓地一脈相沿、支撐起共同的價值主題,其本身已透露出“系列遺產”(Serial Property)的特質。

“系列遺產”,這一最初作為世界遺產提名方式的概念,已逐漸發展成為一種基于共同價值主題的跨遺產地保護協作模式。在這一框架內,遺產整體的價值隨著系列遺產組成部分的擴充不斷獲得學術研究與公共認知層面的支持。例如,同以逝者空間為實體的世界文化遺產“明清皇家陵寢”,在2000年登錄《世界遺產名錄》之后實現了兩次擴展,并在2006年、2012年兩版《中國世界文化遺產預備名單》中又進一步明確將“潞簡王墓(河南省新鄉市)”作為擴展項目的意向。由此,一個涵蓋明清兩代帝后陵寢及其所在陵區,以及因各種原因追尊改擴的皇陵和具有代表性的藩王園寢在世界遺產框架內愈發集中、深刻地詮釋著古代中國帝制時代最后兩個王朝皇家陵寢的實體多樣性、制度完整性以及傳統沿承性。

而隨著“土司遺址”正式進入“世界遺產”提名程序,并獲得國內外遺產保護機構的認可,由三處土司遺存集中分布的遺產地構成的系列遺產完成了初步整合,在整體上突出的普遍價值(Outstancling Universal Value)獲得彰顯的同時,系列遺產框架內保護協作的優勢也在逐漸突顯。永順彭氏、唐崖覃氏、播州楊氏三家土司遺存雖可以云貴高原北緣、東緣的山地區域這一共處的地理區域和元明土司制度發展進程這一共歷的時代背景加以關聯,但畢竟不同于連續分布、遺存集中的單個遺產地,其所面臨的時空差異和行政區隔使得相關整合存在困難。而一旦系列遺產提名路徑的確立,則使得位于三個省的三處遺產地的保護協作在國家層面獲得支撐,為保證各個遺產地基礎研究同步完備、保護管理水平共同提升,從中央到地方,大量的社會資源被投入到三處遺產地的保護實踐中。在這一過程中,后發的遺產地獲得了更多的關注,例如播州楊氏海龍屯遺址,正式的考古與保護管理工作始自申遺意向基本確定的2012年。而三年多來,以“海龍屯遺址”為中心的播州土司遺存考古取得了豐碩成果,海龍屯遺址核心區及緩沖區內,遺存主體得到完整保護、景觀環境獲得強力整治,使得明萬歷二十八年“平播之役”中聲名顯赫、戰后迅速沉寂的海龍屯山城獲得了作為文化遺產的“尊嚴”。

然而,三處提名地所建構的仍是土司治區之間的關聯與差異組合,未涉及各自土司治區內部的不同等級土司之間的關聯與差異。在羈縻制下,中央王朝對于少數族群聚居地區的管理相對松散,諸如播州地區內部,諸姓大族與楊氏家族的關系也近似部落聯盟。真正到土司制度形成,中央王朝對土司職級和封貢制度的進一步明確,使得土司轄境內部的等級體系愈加完善,且各級土司也在實質上成為率土之濱的王臣,而非一姓土司之家臣。至明代中期,播州宣慰司內部建置固定,下設草塘、黃平二安撫司,真州、播州、容山、余慶、白泥、重安六長官司。各司職級明確、轄地有據,事實上構成了一個復雜的管理體系。

如今在遵義地區,我們仍能從相關史跡中找到關聯這一體系的物化載體。這其中,在治所一類因各種方式的“改土歸流”遭到大規模改易的情況下,存續相對完整的墓地的信息價值更易凸顯,它們映照著土司群體遠去的背影,也更為濃縮地指示著土司治區內部的權力關系。為此,可以播州楊氏家族墓地為核心,關聯播州內部其他中小土司墓地,在未來可以預期的考古研究基礎上,構建譜系明確、序列完整、職級分明的播州土司墓地價值系聯體系,從逝者空間的角度闡釋播州土司等級體系乃至羈縻——土司治下播州內部族群勢力之間的差異與關聯。

進一步來看,播州楊氏“土司”家族墓地通常選址于楊氏官莊之內, “洪江”、 “雷水”均作官莊名見于文獻,而未山原墓地亦近于“鳴莊”,這應當有就近設置祭田以保證墓地祭祀、維護的經濟來源的考量。而諸如海龍屯這樣的軍事堡壘兼作戰時治所的城池也與楊氏官莊相擬合。墓地、治所,二者分別代表著播州楊氏土司的逝者空間與生者空間,因與楊氏官莊擬合而在選址與功能延續方面進一步產生關聯,進而有機地構成了播州楊氏土司遺產的主體。

推而廣之,參照楊氏遺存價值系聯的思路,我們可對播州轄境內的其他中小土司遺存也作類似的關聯,以確認整個播州土司遺產體系。

目前,由于缺乏類似“系列遺產”的統籌機制與學術傾向,播州楊氏“土司”家族墓地之間價值關系模糊,保護級別不一,管理體制混亂,墓地及墓地間層面的保護管理基本空白,且在保護不力的情況下出現無視各墓地作為播州楊氏“土司”逝者空間的整體性、嚴重背離墓地歷史原貌與功能的旅游開放設想。例如在楊粲墓附近打造“土司王府”、楊輝墓周圍建設“土司城”的旅游規劃意向在一定程度上已造成了公共誤解,傷害了“土司”墓地的傳統真實性。

針對這一問題,眼下最要者應當以“土司遺址”進入《世界遺產名錄》、土司考古取得重要進展為契機,盡快以“播州楊氏‘土司家族墓地”的名義整合各墓地文物遺存,以全國重點文物保護單位——楊粲墓為基礎,擴展為由四片墓地構成的新的“國保單位”實體,進而優化用于各墓地保護的資源分配。

四、結語

在“土司考古與土司文化遺產保護”勃興之際,面對播州土司物質材料的湮滅與非物質材料的失傳,我們的工作仍顯滯后。本文有關播州楊氏“土司”家族墓地保護及系列遺產建構的延伸思考僅僅是基于現有考古所獲與保護設計實踐所提出的一些初步想法。具體操作與成效還需要相關保護規劃及保護方案的設計與“落地”來實現。