改良陰式骶棘韌帶固定術治療婦科盆底重建患者臨床分析

陳海英

(嘉應學院醫學院附屬醫院婦產科,廣東 梅州 514700)

改良陰式骶棘韌帶固定術治療婦科盆底重建患者臨床分析

陳海英

(嘉應學院醫學院附屬醫院婦產科,廣東 梅州 514700)

目的 觀察改良陰式骶棘韌帶固定術治療婦科盆底重建患者的臨床效果。方法選取2013年1月至2013年10月在我院進行婦科盆底重建的患者60例,將患者平均分為改良組和傳統組各30例,改良組使用改良陰式骶棘韌帶固定術,傳統組使用傳統術式,觀察兩組患者的術中出血量、手術時間、恢復時間和臨床療效。結果改良組手術時間、術中出血量、住院時間和復發率分別為(64.32±14.33)min、(145.43±27.92)ml、(7.01±1.93)h、3.33%,傳統組分別為(94.29±18.24)min、(180.01±23.12)ml、(9.72±2.05)h、20.00%,差異均有統計學意義(P<0.05),兩組治愈率(96.67%、86.67%)差異無統計學意義(P>0.05)。結論改良陰式骶棘韌帶固定術治療婦科盆底重建患者的手術損傷更小,術后療效更好,值得推廣。

盆腔器官脫垂;改良陰式骶棘韌帶固定術;療效

陰道、子宮脫垂是婦產科的一種常見疾病,嚴重影響中老年女性患者的正常生活。醫務工作者對該病治療探索從未間斷,隨著對女性盆底解剖結構及支持結構的深入研究,各種術式也不斷發生變遷,手術方式日漸優化[1]。陰道骶棘韌帶固定術是目前進行婦科盆底重建的常用術式,隨著手術器械的改進,陰式骶棘韌帶固定術也隨著得以改良,對于這種術式的臨床效果,目前研究并不多,因此,本次研究對改良陰式骶棘韌帶固定術治療婦科盆底重建患者的臨床效果進行一些初步研究,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2013年1~10月在我科住院進行婦科盆底重建的患者60例,年齡(51.7±11.6)歲,平均孕次(2.4±1.3)次,平均產次(1.7±0.5)次,其中剖宮產1例,絕經29例,平均絕經年限(11.2±5.8)年,POP定量(POP-Q)分度法分度情況見表1。患者臨床病歷資料完整,醫院委員會批準通過,患者知情同意。將患者按隨機數表法平均分為改良組和傳統組各30例,改良組年齡(50.4±10.8)歲,平均孕次(2.1±1.4)次,平均產次(1.6±0.7)次,其中剖宮產2例,絕經28例,平均絕經年限(11.0±5.4)年;傳統組年齡(52.1±11.3)歲,平均孕次(2.3±1.1)次,平均產次(1.4±0.8)次,其中剖宮產0例,絕經30例,平均絕經年限(11.1±5.0)年,兩組患者的一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:(1)術前檢查示子宮、陰道中、重度脫垂;(2)子宮切除術后,陰道頂端在牽引下可脫垂至陰道口及其以外者;(3)主骶韌帶松弛、薄弱明顯,難以用其作為支持物;(4)患者年齡較小,要求保留子宮者。排除標準[2-3]:(1)泌尿生殖道急性感染期、急迫性尿失禁、神經源性尿失禁、既往曾行抗SUI手術、未完成本研究隨訪者;(2)合并嚴重慢性疾病患者;(3)存在宮頸、子宮、卵巢病變者。

表1 60例患者POP-Q分度[例(%)]

1.2 方法

1.2.1 改良陰式骶棘韌帶固定術 改良組患者均使用此法,術前3 d開始予以1:5 000濃度的高猛酸鉀液坐浴,每日2次,同時行陰道擦洗。其中,絕經后陰道黏膜萎縮明顯者,術前局部外用雌三醇軟膏,每日1次,療程為7 d,待肉眼可見陰道黏膜增厚且呈淡紅色后再進行手術。對于需要切除子宮的患者按常規方法行陰式子宮切除術。手術方法:應用液壓法分離直腸側間隙,于一側陰道的后壁頂部中、外1/3交界處往黏膜下注入0.9%氯化鈉溶液,逐漸往直腸側間隙深入,一邊進針一邊注水,注入200~300 ml的生理鹽水,讓骶棘韌帶暴露充分。縱向將陰道后壁黏膜切開約4 cm,鈍性分離一側直腸旁、盆壁間隙。使用不可吸收縫線將位于陰道穹隆的骶主韌帶殘端縫在位于坐骨棘內側的骶棘韌帶上,共縫2針,分別位于坐骨棘內側1.0~1.5 cm處與第一針內側1.0 cm處,縫合的深度不易太深,0.4~0.5 cm,應用改制的骶棘韌帶縫合器(佛山市眾康藥業有限公司提供),使縫合操作更加方便。一般來說,單側的經陰道骶棘韌帶懸吊術(SSLF)就可以達到目的,右側SSLF較為方便術者操作。但如果有足夠寬的陰道頂端組織,雙側SSLF也未嘗不可。SSLF操作并不困難,只要操作手法是正確的,嚴重副損傷是不會發生的。

1.2.2 傳統手術 傳統組患者均行此術式,術前準備同改良組,麻醉方式為腰麻-硬膜外麻聯合麻醉,取膀胱截石位,需要切除子宮的患者按常規方法行經陰式子宮切除術。后切開宮頸右側黏膜,分離暴露右側骶主韌帶。液壓法分離直腸側間隙后,縱向切開陰道后壁黏膜3~4 cm,鈍性分離陰道壁和直腸,把直腸壁推向對側,這時食指應容易伸入直腸側間隙,觸及坐骨棘。放入陰道前后壁拉鉤,暴露骶棘韌帶,以不可吸收縫線將陰道頂端縫合于骶棘韌帶距坐骨棘突內側1~1.5 cm處,共2針,第2針于第1針內約1 cm處,固定陰道頂端(保留子宮者則將縫線縫合于同側的骶主韌帶上)。一般僅行單側的SSLF即可,手術只需10~15 min。有其他盆腔器官脫垂(如前/后壁膨出,張力性尿失禁等)可同時行相應的矯正術。術后常規陰道填塞碘伏紗塊,留置導尿管24~48 h取出,應用抗生素3~5 d。

1.3 觀察指標 兩組患者的術中出血量、手術時間、恢復時間以及臨床療效。

1.4 評價標準 進行為期一年的隨訪,采用的形式為我院婦科門診定期復診及電話詢問,了解手術后臨床癥狀改善、POP-Q分類法BP點位置恢復情況。治愈標準:臨床癥狀消失、解剖位置恢復(即術后陰道前壁的Bp點≤-2 cm)為治愈;手術1年之后發生脫垂視為復發。

1.5 統計學方法 所有數據采用SPSS19.0統計學軟件進行處理,計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

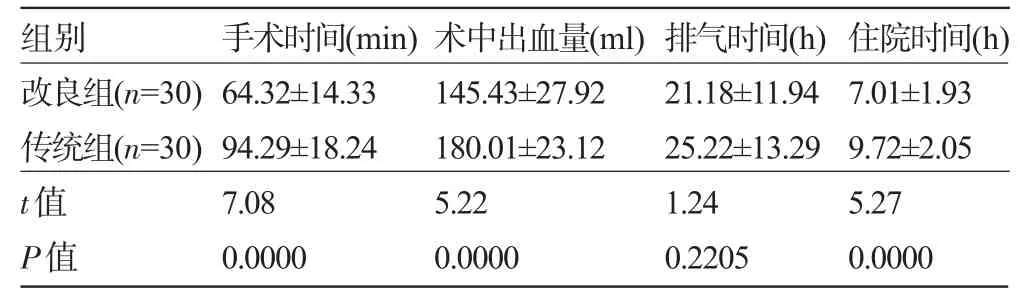

2.1 兩組患者圍手術期各項指標比較 改良組患者的手術時間、術中出血量、住院時間分別與傳統組比較,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者圍手術期各項指標比較(±s)

表2 兩組患者圍手術期各項指標比較(±s)

改良組(n=30)傳統組(n=30) t值P值64.32±14.33 94.29±18.24 7.08 0.0000 145.43±27.92 180.01±23.12 5.22 0.0000 21.18±11.94 25.22±13.29 1.24 0.2205 7.01±1.93 9.72±2.05 5.27 0.0000

2.2 兩組患者的治療效果比較 改良組中治愈29例,治愈率為96.67%,復發1例,復發率為3.33%,傳統組中治愈26例,治愈率為86.67%,復發4例,復發率為13.33%,改良組與傳統組治愈率比較差異無統計學意義(P>0.05);改良組復發率低于傳統組,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

人口的老年化已經是中國嚴重的社會問題,中老年女性盆腔器官脫垂的發生率也在逐步上升,據調查表明,50%以上的老年婦女會有不同程度的盆底功能障礙和尿失禁,中老年婦女的健康和生活質量受到嚴重影響,雖然它不像心腦血管疾病、癌癥等疾病嚴重威脅人們的健康和生命,但其對患者的身心損害是不容忽視的,盆底重建修復手術的需求近年來有明顯增加。傳統手術手術一般有經陰道全子宮切除術、陰道前后壁修補術、主/骶韌帶縮短術、陰道閉合術等,但它們有許多不足之處[4-6]:(1)扭曲或損害解剖結構;(2)未能改善陰道上段的缺陷,容易復發,特別是穹窿膨出;(3)如Lefort陰道封閉術這樣的術式會明顯地使陰道縮窄和影響功能

如今,順應患者的需求,盆底重建婦外科正在國內逐漸蓬勃發展起來,在術式不斷變遷之后,現在陰式骶棘韌帶固定術已經成為盆底修復手術中的重要術式之一,是治療陰道穹窿脫垂和子宮陰道脫垂的有效方法。陰式骶棘韌帶固定術的優點在于:(1)創傷小,效果持久;(2)陰道功能保留良好、能維持陰道的正常解剖軸向,患者還能擁有滿意的性生活;(3)手術的同時還可以矯正尿失禁和腸膨出;(4)對年輕有保留子宮需求的患者,也可保留子宮。大多數婦外科醫師未認識到子宮脫垂是生殖道脫垂的結果而非原因,因此為子宮脫垂患者行常規的子宮切除術時未注意恢復陰道頂端的問題。近幾年,隨著國內婦外科醫師對POP發生機制的理解、認識和對盆底修復手術的深入研究,骶棘韌帶固定術也在國內逐漸開展起來,骶棘韌帶固定術有經陰道、經腹腔和經腹腔鏡三種手術途徑,經腹腔手術創傷大,經腹腔鏡手術設備昂貴,手術技巧要求高,顯然經陰道手術創傷小,價廉,經濟效益和社會效益好,而且我們在傳統的經陰道骶棘韌帶固定術的基礎上進行一些改良,并使用改制骶棘韌帶縫合器,使手術更簡單易于操作,出血明顯減少,術后并發癥明顯減少[7-9]。

本次研究結果顯示,改良組手術時間、術中出血量、住院時間都優于傳統組,差異有統計學意義(P<0.05),與張曉薇等[10]的研究相一致,提示改良陰式骶棘韌帶固定術對于手術過程來說,大大減少術者的操作難度,也能減輕患者出血,減少手術對患者的損傷。同時,住院時間的縮短表明患者恢復更快,這也歸功于手術的打擊相對更小。此外,改良組的復發率達到3.33%,優于傳統組(13.33%),差異有統計學意義(P<0.05),說明改良陰式骶棘韌帶固定術療效優于傳統手術,這可能與手術視野更好、手術步驟更為優化有關,復發的減少使患者不用接受二次手術,減少了患者的痛苦與經濟負擔,因此是改良陰式骶棘韌帶固定術相較傳統術式是具有明顯優勢的。但本研究對患者的隨訪時間仍較短,故需要進一步進行研究。

總之,經陰道手術創傷小,價廉,經濟效益和社會效益好,而且我們在傳統的經陰道骶棘韌帶固定術的基礎上進行一些改良,并使用改制了骶棘韌帶縫合器,使手術更簡單易于操作,出血明顯減少,術后療效更優,應積極推廣。

[1]唐建軍,陸安偉,徐春佳.經陰道骶棘韌帶固定術在子宮及陰道穹隆脫垂預防和治療中的應用價值[J].實用婦產科雜志,2010,26 (1):66-68.

[2]張小龍,魯永鮮,沈文潔,等.重度盆腔器官脫垂復位手術同時治療隱匿性壓力性尿失禁的療效[J].中華婦產科雜志,2014,49(6): 432-436.

[3]葉麗華,吳翊群.改良盆底重建術與陰道壁橋式修補術在治療女性盆腔臟器脫垂中的應用[J/CD].中華婦幼臨床醫學雜志(電子版),2011,7(6):562-565.

[4]郎景和.婦科泌尿學與盆底重建外科:過去、現在與將來(之一)[J].中華婦產科雜志,2004,39(10):68-71.

[5]張建平,陳 艷,金抗美,等.陰道頂脫垂的研究進展[J].中國實用婦科與產科雜志,2005,21(4):43-46.

[6]金 玲,王建六,張曉紅,等.盆腔器官脫垂術后復發相關因素分析[J].中國婦產科臨床,2005,6(1):97-99.

[7]樂 杰.婦產科學[M].7版.北京:人民衛生出版社,2008:343.

[8]林育嬌,鄭玉華,柳曉春,等.骶棘韌帶固定術治療盆腔器官脫垂41例臨床分析[J].中國婦幼保健院,2009,25(24):3507-3509.

[9]謝慶煌.改良經陰道骶棘韌帶固定術[D].第五屆北京大學婦科泌尿學與盆底重建外科手術與熱點問題研討會,2009.

[10]張曉薇,許 麗,黎燕霞,等.改良腹腔鏡下陰道骶骨固定術臨床療效評價[J].中華婦產科雜志,2013,48(8):570-574.

R711.2

B

1003—6350(2015)13—1979—03

10.3969/j.issn.1003-6350.2015.13.0715

2014-11-19)

2014年廣東梅州市科技計劃項目(編號:2014B43)

陳海英。E-mail:286668106@139.com