新媒體事件的“網絡公共事件”

黃燦燦

【內容提要】新媒體事件是歷史的、動態的存在。盡管目前我們所提到的“新媒體事件”已具有公共性、突發性、現實性等特點,但并非一開始出現的新媒體事件就顯現出“網絡公共事件”的特質,事件形態也是隨著中國互聯網的發展而不斷演進的。進入2007年后,網絡公共事件的現實基礎已具雛型,眾多新媒體事件給網絡公共事件的發生提供了契機,事件表達躍上新的高度。

【關鍵詞】新媒體事件 網絡公共事件 2007年

美國學者丹尼爾·戴揚和伊萊休·卡茨在1992年首次提出“媒介事件”的概念,認為媒介事件是經過媒體提前策劃的,具有非常規性、直播性等特征的國家級事件。

一、新媒體事件“網絡公共事件”的界定

近年來,媒體技術發展不斷深入,只要是通過大眾媒介傳播的,不論是人為導演的“偽事件”,還是自然發生的“真事件”,都可以通稱為“媒介事件”①。而“新媒體事件”,即是各種經由新媒體技術傳播、擴散和討論的社會事件的統稱②。隨著新媒體事件發生數量的不斷攀升,新媒體事件的研究范疇也逐漸擴大,如“網絡熱點事件”“網絡群體性事件”“網絡輿論事件”“網絡公共事件”等。

2003年孫志剛事件,成為新媒體事件的熱點,首次強勢引入公眾視野,之后新媒體事件不斷升溫。進入2007年,新媒體事件急劇攀升,山西黑磚窯等事件的發生深刻地改變著傳統的政治生態,甚至是現實社會的運作邏輯,社會各界對新媒體事件的研究也呈現出井噴狀態,事件所產生的影響已經遠非之前的新媒體事件所能比擬,具有“公共性”的新媒體事件開始登上歷史舞臺。“網絡公共事件”的定義也應運而生:由特定突發事件所引起,大規模的網民在互聯網平臺上共同參與,圍繞特定的目標展開廣泛討論,形成強大的網絡輿論,并對事件當事人或相關責任人,甚至整個社會產生重大影響的公共危機事件③。對于現代意義上“公共性”的解釋,哈貝馬斯在公共領域理論中提出了3個必備要素:(同質或異質的)參與者、(溝通或非溝通的)媒介、(辯論或非辯論的)共識④。不難看出,在我國新媒體事件的發展脈絡中,2007年是具有“網絡公共事件”屬性的事件高發期。

二、“網絡公共事件”的現實基礎

(一)2007年起公共議題的擴張

隨著現代社會對新媒介條件的適應和拓展,新媒體成為公共領域的聯系中介。查爾斯·泰勒提出“元議題性公共空間”模式,突破了哈貝馬斯的基于面對面的人際交往為主的公共領域模式。事件形成議題,議題成為公共領域的中心,議題的廣泛討論形成公共輿論,從而作用于現實社會,公共性由此產生。

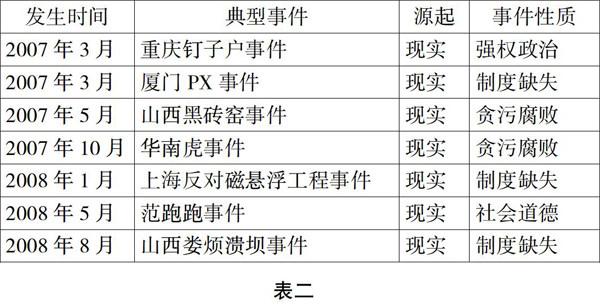

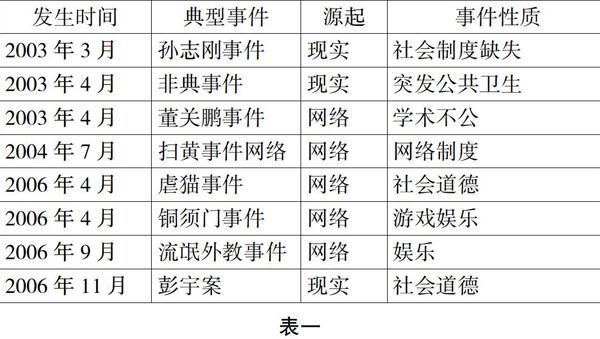

21世紀以來,從我國新媒體事件的發生源看(表一),早期的新媒體事件除了孫志剛與非典事件,大部分起源于網絡,如董關鵬事件、虐貓事件、銅須門事件及流氓外教事件,這些事件只是在網絡空間上由網民的輿論風暴制造而來的網絡事件,并非是現實中真實事件的網絡演繹。再從事件的發生性質來看,2007年前的事件性質較少涉及公共事務,主要是娛樂、花邊新聞等議題。

而從2007年起(表二), 越來越多的新媒體事件來源于現實,如重慶釘子戶事件等等。從事件性質看,制度缺失、權力濫用、官員腐敗等事件突然爆發,它們大多是針對現實世界的真實問題,或是反映對現實社會的訴求,關乎公共利益,極易引發網民的關注和參與。

(二)2007年起公眾參與的理性回應

“公眾”作為公共性的主要構成要素之一,其最主要的特征是擁有特定的共同利益,這種利益是超越個人或集團利益之上的,這種特性要求“公眾”具有獨立思考能力和理性的批判力。在新媒體事件發展初期,“公眾”并未發育成熟,“網絡暴民”所引起網絡騷亂事件比比皆是。在“虐貓”“銅須門”等事件中,情緒化的網民嚴重侵犯了當事人的個人權利,他們肆無忌憚地謾、恐嚇,甚至威脅到了當事人現實的日常生活。這些行為震驚海外,《以鍵盤為武器的中國暴民》一文就是美國媒體《國際先驅論壇報》發表對我國網民“暴民現象”的強烈抨擊。

在切實品嘗了“網絡暴民”的惡果后,從2007年開始,網民們對于虛假信息的辨別能力逐漸增強,出現了越來越多的理性公眾,不再都是這些歇斯底里、群體極化的網民。最具典型的是2007年3月發生的“廈門PX 事件”,是由一批具有批判意識的知識階層承擔起了功能主體:幾名廈門大學院士,他們從科學及專業的角度陳述PX項目建在島內的危害,聯名致信廈門市政府建議遷址;105名全國政協委員在全國兩會上聯合簽署關于廈門PX項目遷址建議的提案,引起了廈門市民市乃至全國的廣泛關注。在該事件的初期,知識分子發揮著意見領袖的中堅作用,他們不僅訴諸法律的理性手段捍衛公共利益,喚醒了廈門市民及全國民眾的權利自覺意識,激勵了更多網民加入到維權隊伍之中。2007年6月1日,廈門市民紛紛自發上街,手系黃絲帶,開始了冷靜而又堅定的集體“散步”。不難看出,在“廈門PX 事件”中,參與者的身份經歷了由知識階層向普通民眾擴展的過程,雖然他們學識與身份各有不同,但共同之處在于以相對理性的狀態出現,趨向采取理性的態度對關乎公共利益的議題展開辯論表達訴求。

(三)2007年起公共媒介的聯動融合

暢通的媒介渠道即“公眾媒介”是實現公共性的基本保障。在新媒體事件發生初期,事件大多僅以新媒體單方面的力量進行傳播。而從2007年開始, 傳統媒體和新媒體之間的界限愈加模糊,呈現出新舊媒體之間的融合、聯動態勢。

2007和2008年兩年間,我國網民規模迅猛增長,實現質的飛躍。截至2008年底,中國網民規模達到2.98億人,首超美國成為世界上最大的互聯網國家⑤。雖然,以網民為主要受眾的新媒體挑戰了傳統媒體的權威,但是傳統媒體更具權威性和公信力, 能夠起到證實真相、評論引導的作用。從最具典型的是2007年的“華南虎事件”,以網絡論壇、博客為平臺的大規模網民的參與討論,標志著事件的真正開始,“打虎派”“挺虎派”兩派的陣營在博客上正式形成。以傅德志為輿論領袖的“打虎派”的支持者,在網絡上對官方代表的“挺虎派”展開激烈的論戰。從事件開始,《人民日報》、山西電視臺等傳統媒體追蹤性地報道,不斷將事件升溫。新舊媒體聯動產生強大的輿論力量,迫使陜西省政府重新對照片進行鑒定,隨后相關負責人被法律嚴懲。至此,“華南虎事件”告一段落。

三、2007年后“網絡公共事件”的表達

(一)網絡公共事件挑戰權力結構

在我國,網絡公共事件絕大多數是指向轉型期所存在的社會不公,以及社會失范所觸發的問題,進而指向既存的權力結構。2007年后,新媒體事件議題的公共性、理性的參與者,以及暢通的媒介渠道使其具備公共領域的批判潛能,具備了形成公眾輿論的潛力,這是網絡公共事件自身獨特的表達。2007 年中共十七大明確提出保障全體公民享有“四權”。可以說,網絡公共事件對權力的對抗,沖擊了既存的社會秩序,重構了既有的權力格局,營造出新型的社會權力結構。各方利益在其中交叉博弈,各種力量重新組合較量,不斷推進社會民主法治進程及公民社會的形成。

(二)網絡公共事件重塑媒體輿論監督

在新媒體事件初期,網絡的監督功能并沒有被政府及媒體關注和重視,由于我國政府官員媒介素養普遍缺乏,在對事件的應對上,多是“躲避”“拒絕”等消極態度,喪失了引導輿論的先機。隨著網絡公共事件在2007年的不斷擴張與深化,強大的網絡輿論如洪水猛獸不斷涌現,政府才開始意識到網絡輿論的力量,逐漸從制度上建立應對機制,從技術層面提高應對技能,從觀念上加強重視,逐漸減少和杜絕對網絡輿論的放任。從2007年開始,網絡公共事件成為新媒體進行輿論監督的重要陣地。正如觸發“山西黑磚窯事件”就是聲勢浩大的網民輿論,一篇題為《賣山西黑磚窯400位父親泣血呼救》的帖子,短短幾日,該帖在天涯論壇的點擊率高達58萬,回帖3000多篇。用百度搜索相關詞條,竟多達13.8萬個。

(三)網絡公共事件重構傳媒理念和體制

網絡公共事件在這一時期的表達還體現在重構傳媒理念和體制上。從2007年開始,在傳媒理念上,“新媒體事件”不再是噤若寒蟬,而更多是從傳播學、心理學、社會學、政治學等多方面視角進行研究,試圖發現事件的發生機制以及傳播規律,在中國知網上搜索與“新媒體事件”相關的論文,2007年就有252篇,2008年更是激增到了351篇,而在2006年以前每年僅有100篇左右。在傳媒體制上,也針對網絡輿情建立了監測監控系統,設置突發事件的應急機制。比如 2007年“山西黑磚窯事件”,官方媒體山西日報和山西新聞網成立“黑磚窯事件”網評組,對各大網站和論壇進行24小時全天候監控,及時掌握網絡輿情,并時刻關注事件動態,及時將政府的部署和警方的調查結果公布在山西新聞網上,努力引導輿論。2007年“廈門PX事件”發生后,開設“市民座談會”聽取和采納民眾意見,十七大也首次將“建設生態文明”寫入報告。

四、結語

2007年,眾多新媒體事件的發生給網絡公共事件的發生提供了契機,開始有大規模的公眾在公共領域中就公共利益問題開展理性辯論,形成公共輿論并制約國家權力。“網絡公共事件”在這一時期的新媒體事件中,不斷擴張并得到了彰顯。然而,盡管有些網絡公共事件可以推助公共事務的民主探討,可以強化網絡輿論監督,以及網絡反腐力度,但基于事件本身衍生出的網絡炒作、網絡謠言、網絡攻擊等負面效應也不容小覷。因此,要辯證地看待網絡公共事件不斷彰顯背后的演繹邏輯,既要正視網絡公共事件推進社會改革的巨大力量,建立有效的網絡表達和對話機制,也要亟須強化網民道德自律和完善網絡法律法規。

注釋:

① 陳浩、吳世文.《新媒體事件中網絡社群的自我賦權— 以“華南虎照片事件” 為例》[J].《新聞前哨》,2008年第12期.

② 邱林川、陳韜文主編.《新媒體事件研究》[M].中國人民大學出版社2011年,第1-16頁。

③ 熊光清.《中國網絡公共事件的演變邏輯》[J].《社會科學》,2013 年第4 期。

④ 許英.《論信息時代與公共領域的重構》[J].《南京師范大學報》,2002 年第3期。

⑤ 數據來源:《第23次中國互聯網發展狀況統計報告》,由中國互聯網信息中心于2009年發布。

(作者系中國傳媒大學新聞學院新聞學專業碩士生)

編輯:徐峰