全球創新1000強:創新的成功之道 (下)

巴里·雅魯澤爾斯基 沃爾克·斯塔克和布拉德·戈勒

長達十年的研究為全球企業揭示了未來十年的最佳研發戰略。

未來十年

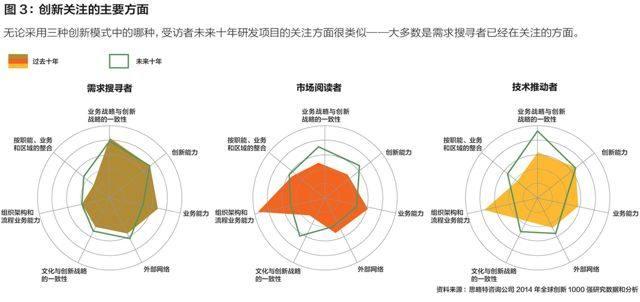

作為2014年研究的一部分,我們讓參與者暢想未來,請他們談談未來十年在創新議程方面的期望。我們發現,全球創新1000強企業有一些共同的期望和目標;它們對希望在哪些方面改善創新業績有一些共同點。他們認為,使業務戰略與創新戰略具有一致性將是推動創新成功的最重要因素。值得關注的是,這和另外幾個關鍵方面正是需求搜尋者如今已經在專注的一些相同方面(見圖3)。

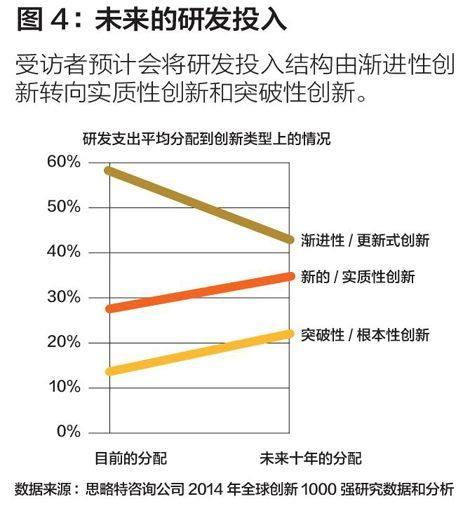

所有受訪者聲稱,他們計劃將現有的研發支出結構由漸進性創新轉向更多實質性創新和突破性創新。如今,58%的研發支出投入到漸進性創新或更新式創新,只有28%投入到新的創新或實質性創新,僅14%投入到突破性或根本性創新。受訪者預計,十年后,情況會大不一樣(見圖4)。

印度信實工業公司(Reliance Industries)——這家能源和化學品集團是當地最大的私營企業,該公司分管研發和技術的集團總裁阿吉特·薩普雷(Ajit Sapre)預計,新的創新、實質性創新或突破性創新方面的研發支出會有所增長。信實致力于能源和材料方面潛在的突破性創新,有望幫助印度滿足對能源和基礎設施日益增長的需求——尤其是通過趕超發達市場所使用的現有技術。薩普雷說:“突破性創新的前景比較模糊,而且風險高得多;但如果我們成功,這些創新會帶來根本性轉變(paradigm shift)。要是你過于注重短期目標,可能會錯失長遠發展機會。”渴望找出新的創新和實質性創新,這種心情可以理解,肯定會給一些創新者帶來回報。然而,想如此大幅度地重新分配支出,許多企業需要對自身的創新方法和業務能力進行重大改變。比如說,突破性創新帶來了比漸進性更高的風險,所以既要確保這些創新目標從企業的市場地位和戰略來看很合理,還要確保打造了相應的風險管理能力,以處理β值更高的創新組合,這點很重要。正如加拿大飛機和火車制造商龐巴迪(Bombardier)的先進設計和戰略技術主管法西·卡夫維卡(Fassi Kafyeke)所言:“新的研究項目將繼續牽涉更多的合作者,包括大學、供應商及其他行業合作伙伴。最終,這將使產品開發更穩健,實現更大的技術飛越,同時降低風險和成本。”

企業還期望加大分配給開發服務的研發支出,減少分配給制造產品的研發支出。當前的分配體系略偏重于產品研發,兩者比例是52%比48%。到2024年,受訪者預期這種關系會倒過來,服務方面的研發支出增加到62%,產品方面的研發支出減少到38%。比如在偉世通(Visteon),蒂姆·耶頓(Tim Yerdon)正領導一個小組,探究與聯網汽車和智能交通系統有關的服務。該小組已經取得了一些成果,比如車載無線充電,正積極開發讓汽車能夠彼此聯系的無線通信技術。耶頓說:“對一家總部位于美國中西部的汽車配件公司,甚至對一家像偉世通這樣的全球供應商來說,這不是傳統的業務模式。這更像是硅谷的一家高科技企業。”隨著更多企業考慮向服務大力轉變,確保企業的創新目標與企業戰略相一致,而且業務模式包括一個能夠使設想中的服務創新貨幣化的計劃,這顯得很重要。

創新者的成功訣竅

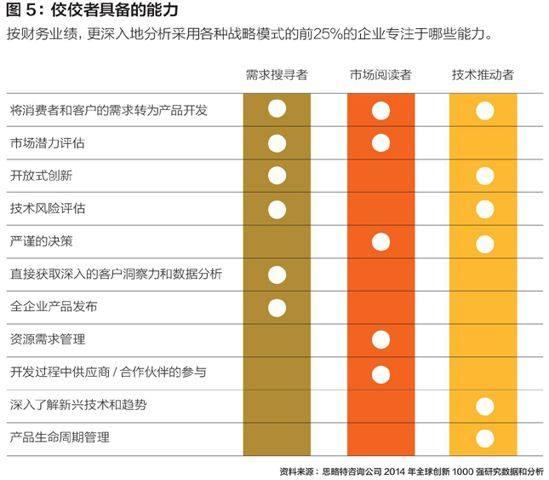

盡管需求搜尋者模式具有先天優勢,但并非適合每家企業。的確,如果市場閱讀者專注于其所獨有的能力、目標和特長,那么相比努力向需求搜尋者模式靠攏,結果半途而廢,他們會獲得更大的成功。對奉行技術推動者模式的那些企業來說,也是如此(見圖5)。

需求搜尋者應該磨練其獨特能力,這包括直接獲取深入的客戶洞察力、全產業發布以及技術風險評估方面的水平。需求搜尋者在2014年的研究中提到事關未來成功的一個優先事項是開放式創新,這對其創新方法起到了互補,因為這讓他們能夠從企業和傳統合作伙伴邊界之外的網絡社區尋求新的想法和洞察力。他們應尋求來自客戶、供應商、競爭對手及其他行業的新想法,并且打造專業的技術創新網絡,從而確保產品和服務具有優勢。他們應該充分利用前端數字化輔助手段,比如可視化和互動工具。

市場閱讀者應該繼續開發在管理資源需求以及供應商和合作伙伴參與方面的能力。為了確保將來創新取得成功,他們的首要任務是,確保創新領導人與業務領導人步調一致。成功的市場閱讀者會迅速而巧妙地復制并改進競爭對手的創新。他們的目標應該包括針對本地市場定制產品,打造跨職能、跨地域合作的文化,以便實現快速順暢的響應。他們需要善于評估來自銷售、客戶支持和傳統市場調研的反饋。監控工具和想法捕獲工具等數字化輔助手段至關重要,并與這種模式的要求相一致。

技術推動者應該繼續完善產品生命周期管理功能。他們的優先事項是管理戰略性平臺,并深入了解與產品和服務有關的新興技術和趨勢,這類公司需要擅長技術路線圖規劃以及與外部技術社區互動。數字化輔助手段對他們來說顯得尤為重要,包括大數據、客戶分析和協同設計工具,以及連接邊遠團隊、客戶關系管理(CRM)系統和企業資源規劃(ERP)平臺的協作環境。

當然,全球創新1000強研究中出現了一些關鍵事項,適用于力求創新成功的所有企業:

· 定義創新戰略,向整個企業傳達戰略,并確定最終清單,表明需要哪些創新能力來支持戰略。

· 使業務戰略與創新戰略具有高度一致性。

· 確保創新文化與創新戰略相一致,并支持創新戰略。

· 致力于直接聯系并觀察使用產品的最終用戶,獲取深入的客戶洞察力。

· 確保技術社區在決定企業議程的會議上有一席之地。

· 有條不紊地管理研發組合,大膽砍掉希望不大的項目,確保相應的風險管理能力落實到位,支持高風險項目。

這些事項比以往任何時候都來得重要。顛覆市場格局的創新突破寥寥無幾,更多的例子是許多企業很難從創新投資獲得足夠豐厚的回報。不過,雖然創新有別于運營、銷售和營銷,卻是個可以管理的職能部門:有一些眾所周知的原則和可以打造的能力,以及可用來逐步改善方法的明確手段。這方面下苦功夫能收到很大成效——創新業績方面的差異表明,從研發支出獲得更多價值以及改善競爭地位和財務業績方面都大有機會。

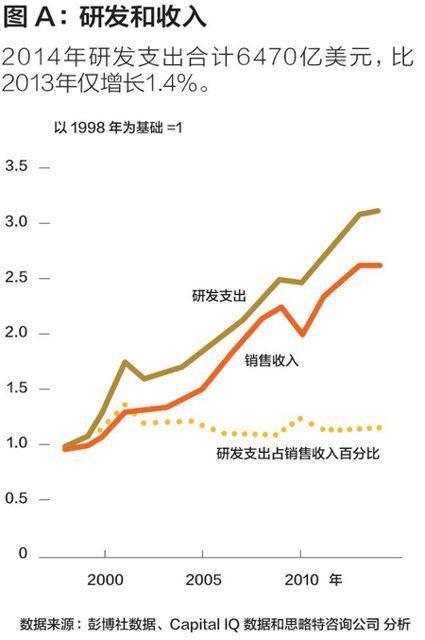

全球創新1000強剖析

在世界經濟前景不明的大環境下,全球創新1000強的研發支出在2014年共計6470億美元,比上年僅增長1.4%。這是增長率連續低于平均水平的第二年,之前創新支出在金融危機后出現了反彈,2011年和2012年的增幅異常強勁(增長率約10%)。同時,全球創新1000強的收入在2014年強勢增長了3.7%(達到184000億美元)。因而,研發強度(創新支出占收入百分比)略下降至3.5%,接近長期平均水平(見圖A)。

2014年創新總支出增長放緩是大企業的現象:創新支出最多的前100家企業在2014年研發支出增幅中所占百分比不到1%,與上年的45%形成鮮明對照。不過盡管前100強在總體上增長放緩,但相比于躋身2013年榜單的企業中近60%增加了研發支出。(根據企業在上一財年報告的研發支出來計算,截至2014年6月30日。欲了解更多詳細信息,詳見附文《調查方法》。)

雖然大企業的研發支出增長率出現縮減,但它們依然在研發支出總額中占了大頭。實際上,前20名的企業在2014年研發支出總額中占了25%以上。前20名當中出現了幾張新面孔,包括亞馬遜(第14名)、福特(第15名)和思科(第20名)(見圖B)。不過總體來看,前20名榜單在我們分析全球創新1000強的過去十年基本保持一致。有13家企業年年上榜:葛蘭素史克、本田、IBM、英特爾、強生、微軟、諾華、輝瑞、羅氏、三星、賽諾菲、豐田和大眾。

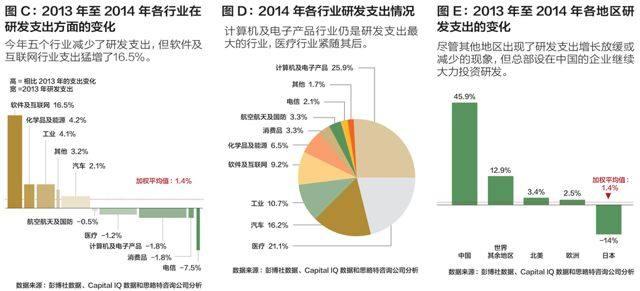

2014年創新支出總額增長放緩體現了我們跟蹤調查的九大行業中五個行業在走下坡路。雖然航空航天及國防、醫療、計算機及電子產品,以及消費品行業的研發支出減幅不到2%,但由于這四大行業的支出占全球創新1000強研發支出總額的53%,這些縮減尤其令人關注。電信行業減幅最大,減少7.5%。這延續了2013年的頹勢,當年電信行業的研發支出下降了2.2%。價格壓力,加上需要增加資本支出以便將網絡升級到最新技術,可能導致電信企業將投資從研發方面轉向其他方面。化學品及能源、工業和汽車這三個行業的創新支出小幅增長,而軟件及互聯網行業增幅最大,足足增長了16.5%(見圖C)。

在全球創新1000強研究的這十年中,軟件及互聯網行業的研發支出復合平均增長率最高,達到近12%——在過去三年,每年都有兩位數增長。考慮到這個行業具有的活力,這不足為奇。不過可能讓人驚訝的是,化學品及能源部門和工業行業在2014年和過去十年居然都擁有第二高和第三高的增長率。

盡管軟件及互聯網行業的創新支出增長驚人,但2014年另外四個行業的研發投入絕對金額更多:它們是計算機及電子產品行業、醫療行業、汽車行業和工業行業(見圖D)。實際上,在過去十年的每一年,其中三個行業:計算機及電子產品、醫療和汽車的研發投入比軟件及互聯網行業還多。這表明,硅谷及其他科技集群外的創新支出數額巨大,過去如此,現在依然如此。

綜觀地區數據,2014年研發支出增長在北美和歐洲均有所放緩,增幅分別為3.4%和2.5%(見圖E)。同時,日本繼續縮減支出。繼2013年減少3.4%之后,2014年日本企業的研發支出又減少14%。全球其余地區(包括巴西和印度)的創新支出猛增12.9%,不過與2013年13.7%的增幅相比還是略有下降。2014年整體形勢普遍欠佳,而中國是唯一的亮點,研發支出猛增了45.9%——與2013年的增幅34.4%相比有了進一步增長。(想深入了解中國這個冉冉崛起的創新大國,詳見附文《中國的創新引擎》)。

盡管不乏幾個亮點,但2014年支出增長總體放緩,且過去十年仍然是持續投資的時期。即便深陷經濟大蕭條,創新支出也只是略微縮減,遠少于資本支出或收入的下降。實際上,企業入圍全球創新1000強所需的研發支出金額已翻了一番還多,已從2005年的3700萬美元增至2014年的8300萬美元。躋身20強榜單所需的支出金額提高了46%,從2005年的41億美元增至2014年的59億美元。