貝多芬熱情奏鳴曲第一樂章結(jié)構(gòu)與作曲技法解析

韓婷婷

【摘要】樂曲由主部主題開始的分解和弦動機經(jīng)過各種變化形成了樂曲的主要的材料的,雖然采用了奏鳴曲式的寫法,但是作曲家將尾聲發(fā)展為獨立部分,在尾聲中將樂曲其他部分依次展開、再現(xiàn)屬于開創(chuàng)性的寫法。動機展開的高超手法和調(diào)性布局豐富性也是樂曲精彩之處。

【關(guān)鍵詞】奏鳴曲式;作曲技法;動機發(fā)展;尾聲;調(diào)性布局

《熱情奏鳴曲》 第一樂章是整部奏鳴套曲中最為出色的一個重要組成部分,這首樂曲的呈示部中主部主題是由一個獨立樂句構(gòu)成,這個樂句中貝多芬使用了古典時期奏鳴曲式慣用的樂句構(gòu)成技術(shù),一句分為四個單元,核心短句是第一個單元,這里呈現(xiàn)基本動機,第二個單元是將核心短句的重復(fù),通過重復(fù)或模進使得核心短句得以強調(diào),第三個階段是發(fā)展變化,一般使用短句中部分材料進行變化組合,最后是結(jié)束部分,這里主要是使動機特征消失,突出終止式,是起承轉(zhuǎn)合的構(gòu)成思想。

核心短句主要使用了倆個動機,一個是主和弦的分解形式,先下后上的狀態(tài),它作主部主題這個獨立樂句的開始,第二個動機是圍繞著一個屬音的直線形進行,作曲家在和聲中用D-DVII的進行來加強和聲的緊張度,旋律中使用顫音這樣就豐富這個相對單調(diào)的線條核心短句之后開始做重復(fù)或變化,第五小節(jié)是主部主題這個獨立樂句的第二單元,貝多芬將其在主調(diào)上方小二度調(diào)上重復(fù)一次以此來進一步強調(diào)主題,其織體沒有發(fā)生變化。第十小節(jié)進入第三個單元,這里是屬于變化發(fā)展單元,材料來自于第二動機這個動機在f小調(diào)上再次出現(xiàn)在第十一小節(jié)低聲部中出現(xiàn)了由動機二的變體,由同音反復(fù)的三個音后二度下行構(gòu)成的新動機。12小節(jié)開始動機二向上模進大三度反復(fù)一次后進入結(jié)束單元,這里出現(xiàn)了由導(dǎo)和弦構(gòu)成的分解和弦音型由高向低模進,最后停到這個和弦的長音之上,意在進入連接部。

這個主部主題的獨立樂句中是典型的起承轉(zhuǎn)合的思維控制下的結(jié)果。其作曲手法是核心短句呈示后再反復(fù),然后將動機二出現(xiàn)作為變化,最后將動機一、二的特征消失后開放終止到DVII。

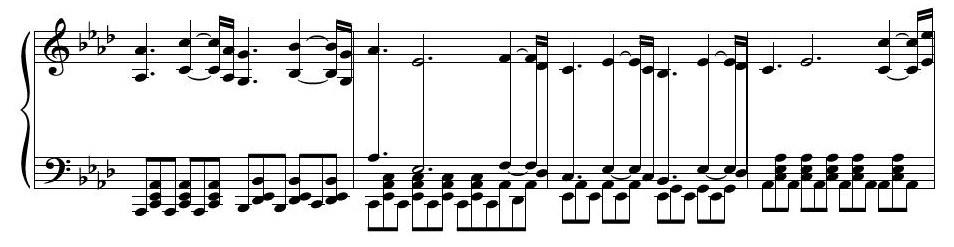

連接部在f小調(diào)的主和弦向上呈柱立式和弦模進,低聲部在低音區(qū)使用了原位和弦反復(fù),然后進入主題材料,21-23小節(jié)是連接開始的反復(fù),從25-35小節(jié)開始擺脫主部向降A(chǔ)大調(diào) 轉(zhuǎn)調(diào),材料也發(fā)生了變化。下例是連接部的材料,是主部主題的變體之一。

連接從使用主部材料開始經(jīng)過幾次調(diào)性和材料的轉(zhuǎn)變后進入副部主題。

副部主題的材料是主部的倒影,共倆句加一個補充,這倆句是平行關(guān)系,在主調(diào)的關(guān)系大調(diào)上闡述,由于連接的發(fā)展性已經(jīng)很強,所以副部主題的力量已經(jīng)達到提前釋放,所以副部主題并沒有與主部形成太強烈的對比,下列是副部主題。

然而在結(jié)束中貝多芬使用了大量筆墨將沒有發(fā)展的副部主題進一步補充說明。這里的材料音型化寫法,在降a小調(diào)上開始分別將三句進行闡述,前倆句為八度關(guān)系。第三句在上出現(xiàn)的材料是將前面一句的材料做強拍休止低聲部平行三度下行,實際上這三句是重復(fù)關(guān)系,都在副部主題的調(diào)上來進一步使加強鞏固副部的調(diào)性。

展開部中展開的引入部分主部主題的材料中第三個單元的材料在E大調(diào)開始引入,然后在c小調(diào)、降A(chǔ)大調(diào)、降D大調(diào)上將主部材料在高聲部和低聲部輪流展開,展開的第二個階段低聲部使用同音反復(fù),高聲部將結(jié)束部中平行三度材料加入休止符后與低聲部形成動靜結(jié)合的對比。展開的第三個階段是在降D大調(diào)上將主部材料分為三句展開。124小節(jié)是屬準備的開始,在f小調(diào)上上下聲部交替反復(fù)導(dǎo)七和弦,127小節(jié)開始提高八度進一步強調(diào)這個不穩(wěn)定的和聲效果,最后在f小調(diào)的D7上反復(fù)后進入再現(xiàn)部。

在整個展開部中主要展開了主部主題的材料,發(fā)展手法常用調(diào)性游移、材料重復(fù)、模進,在織體來源上主要是主部主部的第一個單元材料和連接部以及結(jié)束部部分材料展開。

再現(xiàn)部中回到主調(diào),發(fā)展手法依然是將四個單元做短句、模進、變化和收縮的處理,結(jié)構(gòu)上沒有變化。連接部在F大調(diào)上經(jīng)過3小節(jié)再次反復(fù)倆次后出現(xiàn)了呈示部中結(jié)束部的織體樣式。副部主題調(diào)性回歸到主調(diào)上,材料依然是主部的倒影寫法。音型化的結(jié)束部依然占有龐大的空間,以此完成副部未完成的任務(wù)。

從第205小節(jié)開始運用展開部的材料來作為展開式尾聲,第一部分為主部的材料位于低聲部高聲部是分解和弦音型,第二部分上下聲部換位后低聲部織體有所變化,第三部分是用結(jié)束部材料進行展開,分別在降b小調(diào)和f小調(diào)上展開。228小節(jié)樂曲再次將屬準備呈現(xiàn)然后進入副部主題的又一次再現(xiàn),然后進入結(jié)束部。這樣等于在尾聲里把樂曲的主部、副部、結(jié)束部都再現(xiàn)了一次,尤其是對副部的重點強調(diào)。

尾聲的展開性寫法是這首作品的獨特之處,也被成為第二展開部。尾聲之所以有較大發(fā)展意味,原因是樂曲通篇使用了主部主題的材料為主要材料進行發(fā)展,為了避免材料的單一化,所以作曲家使用了在尾聲繼續(xù)展開的思路來實現(xiàn)奏鳴曲式為音樂作品中矛盾最為沖突的體裁。

樂曲的調(diào)性可以看到本曲的調(diào)性布局基本上是按照典型奏鳴曲式的調(diào)性布局規(guī)律設(shè)計的,這主要體現(xiàn)在呈示部中的主部與副部必須是調(diào)性對比的。本曲主部為 f 小調(diào),副部為平行大調(diào)

再現(xiàn)部的主部和副部都必須回到主調(diào)上來,實現(xiàn)“調(diào)性附合”。本曲再現(xiàn)部中的主部是主調(diào) f小調(diào), 但副部沒有在開始就回到主調(diào), 但在最后尾聲的第二再現(xiàn)部中副部還是回到了 f 小調(diào),實現(xiàn)了“調(diào)性回歸”。展開部中由于材料主要集中在對主部的展開,那么必須有積極的調(diào)性展開來配合才能使得樂曲發(fā)展有動力,本曲的展開部有 十二次的調(diào)性變化:主要是向下屬方向系統(tǒng)調(diào)的展開。#g小調(diào)-E大調(diào)-e小調(diào)-c小調(diào)-bA大調(diào)-bD大調(diào)-bb小調(diào)-bG大調(diào)-b小調(diào)-G大調(diào)-c小調(diào)-f小調(diào)。總的調(diào)性展開的原則主要是建立在三度和五度關(guān)系上,主要的調(diào)性仍然是集中到下屬方向,在關(guān)系大調(diào)上有長時間的停留,成為展開部不同調(diào)性的中心。 另外呈示部主部第一次陳述時,就有向上方小二度遠關(guān)系調(diào)的轉(zhuǎn)調(diào),樂曲一開始就暗示了本曲的富有戲劇性展開,為以后的發(fā)展提供了極大的可能和空間。尾聲雖然展開性較強調(diào)性變化較為豐富,但大部分時間還是在主調(diào)f小調(diào) 上,作曲家利用主調(diào)回歸將龐大的展開和多變的調(diào)性收回到主調(diào)中。

樂曲一氣呵成,材料簡約而集中,結(jié)構(gòu)豐富多變,龐大的尾聲將未盡的語言得以徹底釋放,樂曲四大部分彼此呼應(yīng)但極具平衡感,是貝多芬的妙筆之作。