淺談內鏡下整體重建鼻腔結構在鼻竇炎手術中的應用價值

解連偉 潘喜榮 李戰峰

淺談內鏡下整體重建鼻腔結構在鼻竇炎手術中的應用價值

解連偉 潘喜榮 李戰峰

目的 研究內鏡下整體重建鼻腔結構在鼻竇炎手術中的應用價值。方法 122例患者均在接受治療前進行了鼻內鏡檢查和鼻竇CT檢查, 在接受手術之前5 d對患者進行抗生素治療, 本次研究選用Messerklinger術式進行鼻竇炎手術, 對病變部位進行切除。結果 經過一段時間的治療, 98例患者治療有效, 21例患者病情有了明顯好轉, 3例患者治療無效, 治療有效率高達97.5%。結論 內鏡下整體重建鼻腔結構在鼻竇炎手術中得到了廣泛的應用, 并在臨床治療中取得了良好的治療效果。

鼻內鏡;重建鼻腔結構;鼻竇炎手術

慢性鼻竇炎主要是由于患者鼻中隔偏曲、Haller氣房、泡狀中鼻甲等部位結構異常, 以及其他生理原因引發的疾病[1]。近幾年, 鼻內鏡手術已經成為臨床治療慢性鼻竇炎的重要方案, 它可有效修正患者鼻腔內部結構, 清除出現病變的組織,使患者的鼻腔鼻竇可以順利通氣, 并完成重建引流工作, 使患者鼻腔鼻竇黏膜可以恢復正常生理功能和形態[2]。為研究內鏡下整體重建鼻腔結構在鼻竇炎手術中的應用價值, 現選取2012年2月~2014年8月本院收治的接受了鼻內鏡下鼻腔結構重建手術的慢性鼻竇炎患者122例, 進行回顧性分析,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2012年2月~2014年8月本院收治的慢性鼻竇炎患者122例, 其中男79例, 女43例, 年齡17~74歲, 平均年齡(36.4±9.7)歲。全部患者均在接受治療前均進行了鼻內鏡檢查和鼻竇CT檢查, 全部患者均符合慢性鼻竇炎的臨床診斷標準。參照1997年海口鼻科會議制定的“海口標準”, 對全部慢性鼻竇炎患者鼻息肉進行相應的分期、分型, 其中屬于Ⅰ型患者61例, 2期13例, 3期48例;Ⅱ型53例, 2期37例, 3期16例;Ⅲ型8例。122例患者中,下鼻甲肥大57例, 鼻中隔偏曲44例, 泡狀及反向彎曲中鼻甲39例, 11例上鼻甲肥大;73例鼻甲息肉樣變, 18鼻腔狹窄。

1.2 治療方法 在接受手術之前5 d對患者進行抗生素治療, 若患者伴有鼻息肉, 應先采用局部糖皮質激素治療, 若患者伴有其他疾病, 應先到其他科室進行相關治療, 待患者的身體情況得到改善后, 再進行鼻竇炎手術。122例患者除4例因合并哮喘病選用了全身麻醉的方式外, 其余患者均采用局部浸潤麻醉加表面麻醉。患者在接受治療前均進行了鼻內鏡檢查和鼻竇CT檢查。本次研究選用Messerklinger術式進行鼻竇炎手術, 對病變部位進行切除, 依次開放篩竇、上頜竇及發生病變的額竇或(和)蝶竇, 若患者為開放半月裂,要切除鉤突;對泡狀及反向彎曲中鼻甲者實行中鼻甲外側壁部分切除術, 若患者有下鼻甲增生肥大, 要先進行低溫等離子消融治療, 再進行病變切除和黏骨膜下切除, 下鼻甲后端息肉樣變者同時切除。伴有鼻中隔偏曲者視偏曲程度及偏曲部位同時行鼻中隔矯正術或鼻中隔黏膜下部分切除術。患者在手術完成后, 均采用膨脹止血海綿進行鼻腔填塞, 術后2 d取出鼻腔填塞物;術后1周, 進行溫生理鹽水鼻腔沖洗和糖皮質激素噴鼻, 鼻腔黏膜水腫較重者同時給予糖皮質激素口服, 一般選擇潑尼松進行治療, 首次使用20~30 mg, 在之后的治療中可以逐漸減少劑量, 共需進行抗炎治療3周。若患者鼻腔黏膜腫脹情況比較嚴重, 可考慮加入抗組胺藥物, 并配合使用相應抗生素和黏液促排劑。在手術后要定期進行復查,并定期進行鼻腔內囊泡、干痂及分泌物的清理。患者需要進行隨訪0.5~2.0年。

1.3 療效評定標準 本次研究療效評定分為有效、好轉、無效3個等級。有效:患者的臨床癥狀幾乎完全消失, 鼻內鏡檢查患者竇口開放及鼻腔黏膜上皮化情況良好, 不再有膿性分泌物;好轉:患者臨床癥狀減輕, 鼻內鏡檢查發現術腔有肉芽腫及囊泡形成, 部分鼻腔黏膜水腫, 僅有很少量膿性分泌物;無效:患者臨床癥狀沒有改善, 經鼻內鏡檢查發現患者開放的竇口狹窄或封閉, 鼻腔內形成明顯的鼻息肉,并伴有大量膿性分泌物。有效率=(有效+好轉)/總例數×100%

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 實施t檢驗;計數資料以率(%)表示, 實施χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

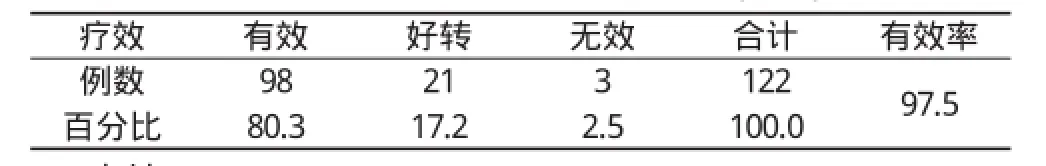

經過一段時間的治療, 98例患者治療有效, 21例患者病情有了明顯好轉, 3例患者治療無效, 治療有效率高達97.5%。見表1。全部患者鼻腔黏膜上皮化需要平均時間(11.5±2.6)周, 對于患有鼻息肉的患者, 則需要(13.5±4.1)周,對于無鼻息肉的患者, 則需要(8.2±2.8)周, 兩組患者對比,差異有統計學意義(P<0.05)。3例治療無效患者中, 2例患者為哮喘病, 1例患者為復發性鼻竇炎鼻息肉。在手術及術后復查過程中, 有5例患者出現了不同程度的并發癥, 其中3例患者為鼻腔粘連, 及時在鼻內鏡下進行分離, 并采用明膠海綿填塞, 10 d后粘連消失;2例患者為眶周皮下瘀血, 2周后淤血自動消散。

表1 122例患者臨床治療效果(n, %)

3 小結

鼻竇炎手術治療的主要目的是矯正患者病變部位, 使患者的鼻腔兩側對稱[3]。采用鼻內鏡下整體重建鼻腔結構手術不但可以將患者鼻腔及鼻竇內病變組織切除, 還可以幫助患者進行鼻腔結構重建, 有效改善患者鼻腔鼻竇的引流情況,使其恢復正常狀態[4], 在鼻竇炎手術中得到了廣泛的應用,并在臨床治療中取得了良好的治療效果。

[1] 陳永國, 何蓉, 仇弋戈.鼻內鏡下鼻腔結構重建手術在阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征治療中的探討.四川醫學, 2010, 31(12):1783-1785.

[2] 唐海紅, 孫廣濱, 劉鋒, 等.CT淚囊造影術及三維重建在鼻腔結構異常伴功能性溢淚診治中的應用.第二軍醫大學學報, 2011, 32(6):650-653.

[3] 林森, 陳崇喜, 曹隆和, 等.CT三維重建在鼻內鏡下切除鼻腔、鼻竇骨化纖維瘤中的應用.實用醫學雜志, 2012, 28(15):2647-2648.

[4] 易華勝.內鏡下整體重建鼻腔結構在鼻竇炎手術中的應用價值分析.當代醫學, 2012(34):146.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.13.039

2015-03-27]

462000 河南省漯河市第三人民醫院耳鼻咽喉頭頸外科