西格列汀聯合或單用抗血小板藥物對農村50歲以上2型糖尿病患者胰島功能改善的臨床研究

賴福豐 曾娜 劉克武 李莉

西格列汀聯合或單用抗血小板藥物對農村50歲以上2型糖尿病患者胰島功能改善的臨床研究

賴福豐 曾娜 劉克武 李莉

目的 評價西格列汀在農村50歲以上2型糖尿病(T2DM)治療中的優越性。方法 200例老年T2DM患者隨機分為A組和B組, 各100例。A組給予西格列汀+復方血栓通 +阿司匹林組治療。B組給予復方血栓通 +阿司匹林組治療。比較兩組療效。結果 治療后A組餐后2 h C肽(2 h C-P)水平較治療前顯著增加, 差異有統計學意義(P<0.05)。A組患者體重增加、低血糖發生率、滿意度均顯著低于B組, 差異有統計學意義(P<0.05或P<0.01)。結論 農村50歲以上2型糖尿病患者西格列汀聯合抗血小板藥物應用是有益的治療方案。

農村;50歲以上;2型糖尿病;西格列汀;抗血小板藥物

糖尿病的最重要發病機理是患者體內胰島素的相對缺乏和絕對缺乏, UKPDS研究顯示2型糖尿病隨著病程的延長,無論何種治療方法均會出現胰島分泌胰島素功能的減退, 隨后只能出現需要靠胰島素維持生命的苦果。因此, 保護或恢復糖尿病患者胰島功能成為糖尿病治療最重要的工作。

本研究對象均為廣州市花都區郊區農村北興衛生院所管轄本地居民, 流動性差居住地相對穩定, 生活習俗、飲食習慣相對一致, 家庭經濟水平相對城區較落后、多數僅能接受價格較低廉的藥物、健康意識較薄弱、遵醫行為不佳。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2014年1~12月在本院就診的50歲以上T2DM患者200例, 均符合1999年WHO診斷標準。入選標準:① 年齡50~75歲, 病程超過5年, 糖化血紅蛋白≤7.5%、血壓≤140/90mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)、低密度脂蛋白≤2.6 mmol/L的情況下。② 3個月內未發生過心腦血管事件, 包括非致死性心肌梗死、不穩定型心絞痛、穩定型心絞痛、非致死性缺血性腦卒中及出血性腦卒中。③谷草轉氨酶(AST)、丙氨酸轉氨酶(ALT)不超過正常值上限3倍, 血清肌酐(SCr)不超過正常值上限1.5倍。④收縮壓<200 mm Hg, 舒張壓<120 mm Hg;HbA1c<12.0%。⑤3個月內未服用過抗血栓或抗血小板類制劑。

200例受試者隨機分為A、B兩組, 每組100例。A組西格列汀及阿司匹林、復方血栓通組、B組為阿司匹林、復方血栓通, 不用西格列汀組。服藥期為2年。兩組患者一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

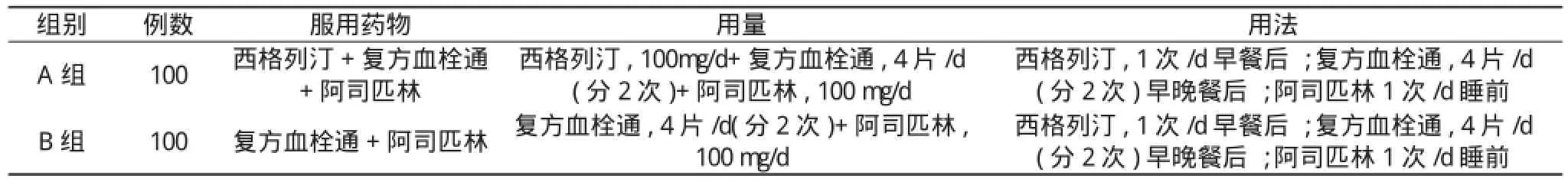

1.2 研究方法 研究采取單中心、隨機、病例對照研究方法,以糖尿病患者為研究對象, 評價在一般控制血糖(糖化血紅蛋白≤7.5%)、血壓(≤140/90 mm Hg)、低密度脂蛋白(≤2.6 mmol/L)的情況下, 應用西格列汀及阿司匹林、復方血栓通對糖尿病患者胰島功能改善的有效性及安全性。受試者隨機分為A、B兩組, A組西格列汀及阿司匹林、復方血栓通組、B組為阿司匹林、復方血栓通, 不用西格列汀組。服藥期為2年。見表1。

1.3 觀察指標 主要評價指標為空腹C肽(FC-P)與餐后2 h C肽變化、體重增加、低血糖發生率、患者滿意度。安全性根據不良事件出現率、嚴重程度、持續時間、與研究藥物的因果關系、嚴重性、臨床實驗室檢查值的變化、生命體征及其他臨床表現進行評價。

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 實施t檢驗;計數資料以率(%)表示, 實施χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

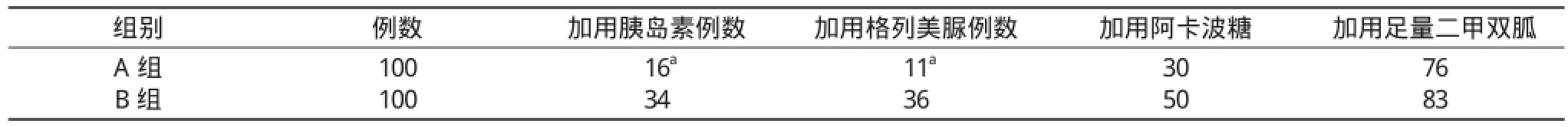

2.1 兩組用藥情況比較 治療6、12個月后, 兩組均達一般控制血糖水平(FBG≤7.0 mmol/L, 2 h BG≤10.0 mmol/L,糖化血紅蛋白≤7.5%)。A組長期應用胰島素有16例, 但B組有34例;A組加用格列美脲的有11例, B組有36例;加用阿卡波糖A組有30例, B組有50例, 差異有統計學意義(P<0.01)。加用足量二甲雙胍的A組有76例, B組有83例,比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

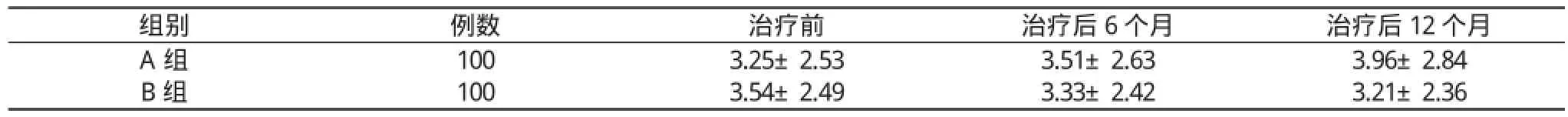

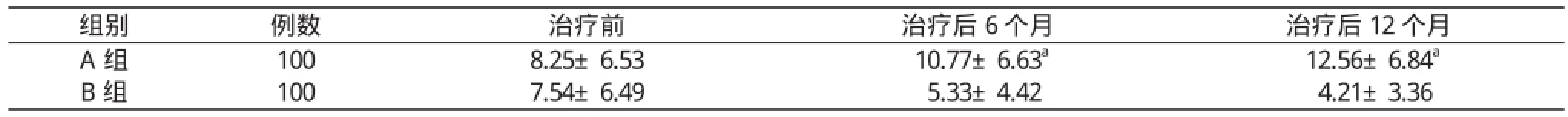

2.2 兩組FC-P、2 h C-P指標比較 治療6、12個月后,兩組FC-P水平與治療前比較差異無統計學意義(P>0.05), A組2 h C-P水平較治療前顯著增加, 差異有統計學意義(P<0.05), B組2 h C-P水平較A組顯著降低, 差異有統計學意義(P<0.05) 。見表3、表4。

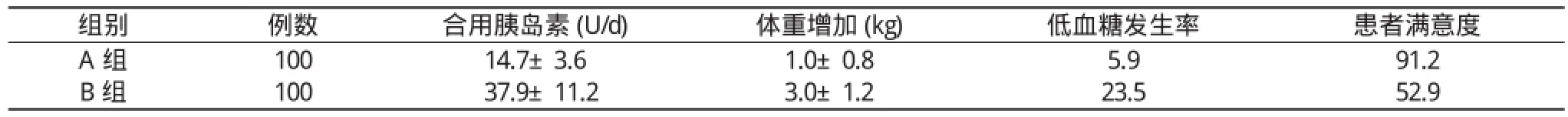

2.3 兩組胰島素劑量、體重變化、低血糖發生率和患者滿意度比較 A組每日胰島素劑量、體重增加、低血糖發生率均顯著低于B組, 差異有統計學意義(P<0.05或P<0.01), 患者滿意度明顯高于B組, 差異有統計學意義(P<0.01)。見表5。-

表1 A組與B組的使用藥物比較(藥物*的用法與用量)

表2 A組與B組的加用藥物比較(n)

表3 兩組患者治療后 FC-P指標比較( x-±s, ng/ml)

表4 兩組患者治療后2 h C-P指標比較( x±s, ng/ml)

表5 兩組患者治療后指標比較( x-±s, %)

3 討論

本研究發現, 應用西格列汀的A組加用胰島素與其他口服降糖藥的品種及用量均較B組減少, 同時體重增加率亦減少。考慮是因為:西格列汀本身有較強降血糖作用及保護胰腺中的β細胞作用、而減少聯用其他降糖藥的用量與品種。

本研究發現, 應用西格列汀的A組較B組體重增加率亦減少。考慮為胰島素與磺脲類有增加體重作用, 而西格列汀可減少A組加用胰島素與磺脲類品種及用量。

50歲以上T2DM患者相對于更年輕的患者, 由于常存在肝腎等器官功能減退、應激能力下降、胃腸功能不佳, 同時服用的其他多種藥物可能與降糖藥有協同作用, 更易發生低血糖。本研究顯示, 應用A組“西格列汀+復方血栓通 +阿司匹林”均能減少胰島素與其他口服降糖藥的品種與用量,且低血糖發生率明顯降低。這是因為晚餐前注射預混胰島素中的中效胰島素或磺脲類藥控制次日空腹血糖(FBG), 達峰時間在患者夜間睡眠狀態, 因此達到相同的FBG水平不易發生低血糖, 從而有利于將FBG控制于更理想的水平。2型糖尿病患者, 攝取糖類后胰島素分泌有所延遲, 血糖餐后通常會升高, 此時需要胰島素及時分泌, 但無論磺脲類或胰島素均無法恢復人體胰島素正常分泌動態, 從而易產生餐后低血糖。但西格列汀可以恢復人體胰島素正常分泌動態, 從而減少餐后低血糖發生[1-3]。

本研究發現, 胰島素治療6個月后兩組FC-P水平較治療前略有增加, 但差異無統計學意義(P>0.05), 可能與本研究的觀察對象T2DM病程長、胰島β細胞功能降低、β細胞數目減少有關。同時發現, A組2 h C-P水平較治療前顯著增加而B組無顯著增加, 其原因可能西格列汀本身有較強降血糖作用及保護胰腺中的β細胞作用, 能夠提高一種被稱為“腸促胰島激素”的生理機制, 通過影響胰腺中的β細胞和α細胞來調節葡萄糖水平, 具有保護或糖尿病患者胰島功能或促進胰島功能的恢復作用。而復方血栓通及阿司匹林均有抗血小板聚集、改善血液循環作用(包括胰島局部的微循環), 亦有協助西格列汀保護胰腺中的β細胞作用, 從而幫助病態的胰島β細胞恢復正常功能, 挽救更多的病態胰島β細胞。

[收稿日期:2015-03-16]

[1] 丁雪梅.二肽基肽酶4抑制劑在2型糖尿病治療中的作用.天津藥學, 2014, 8(4):332-333.

[2] 胡蜀紅, 余學鋒.從2型糖尿病發病機制看DPP-4抑制劑的療效優勢.藥品評價, 2012, 12(34):122-123.

[3] 焦秀敏, 許秀萍, 趙晶, 等.磷酸西格列汀聯合二甲雙胍治療初發2型糖尿病的臨床觀察.臨床薈萃, 2013, 7(1):520-521.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.13.083

510897 廣州市花都區花東鎮北興衛生院內科(賴福豐曾娜 劉克武);中山大學孫逸仙紀念醫院急診科(李莉)