“分層遞進式工學交替”人才培養(yǎng)模式的實踐

馬占梅 王青歌

摘 要:科學合理的人才培養(yǎng)模式是職業(yè)教育適應經(jīng)濟發(fā)展、企業(yè)需求的重要保障,也是專業(yè)與企業(yè)對接、課程與崗位對接的得以實現(xiàn)的重要途徑。“分層遞進式工學交替”的人才培養(yǎng)模式力求通過課程體系、教學模式等方面的改革而使學生在校期間便感受企業(yè)文化與感知崗位責任,以期縮短學生進入企業(yè)后的適應期,加快上手速度,增進專業(yè)教學成效,形成校企合作的良性循環(huán)。“分層遞進工學交替”人才培養(yǎng)模式的構建使化學工藝專業(yè)教學改革和專業(yè)內(nèi)涵建設都邁上了新的臺階,各項改革成效顯著,并對學生成長形成了明顯的驅(qū)動力。通過人才培養(yǎng)模式的構建也大幅度提高了學校辦學的規(guī)范化、信息化和現(xiàn)代化水平。

關鍵詞:人才培養(yǎng)模式 課程體系 學模式 評價模式

中圖分類號:G64 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)01(c)-0193-02

1 新模式的發(fā)展背景

1.1 原“2+1”模式和“訂單”模式

過去,我校采取了其他許多中職學校都在施行的“2+1”人才培養(yǎng)模式和中短期“訂單”培養(yǎng)模式,所謂“2+1”,即指前2年在校內(nèi)進行理論和實訓教學,第3年到企業(yè)進行頂崗實習。中短期“訂單”培養(yǎng),則是根據(jù)企業(yè)建設進度和需求來決定學生在校具體的培訓時間和培訓內(nèi)容。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),學生到企業(yè)頂崗實習階段,還存在3~6個月不等的適應期,有很多學生由于無法適應而造成了實習期的人員批量流失,這給企業(yè)和學校都造成了許多不利影響。究其原因,學校教育與地方經(jīng)濟并沒有真正融合是造成這種現(xiàn)象的首要因素,其次課程設置和學時分配缺少彈性、課程教學與企業(yè)生產(chǎn)崗位對接不夠以及企業(yè)文化在日常教學活動的滲透力度不夠等等因素也是造成這一現(xiàn)象的重要因素。

1.2 區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展

2010年國務院關于《柴達木循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)總體規(guī)劃》的批復,標志著柴達木循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)正式上升為國家戰(zhàn)略,試驗區(qū)建設由先期探索階段轉(zhuǎn)入全面加快發(fā)展的新階段。海西地區(qū)利用自身資源優(yōu)勢,形成了鹽湖化工、油氣化工、有色金屬、煤炭綜合利用、高原特色生物、新材料產(chǎn)業(yè)“七大”特色產(chǎn)業(yè)體系,并提出了建設試驗區(qū)鉀肥、油氣、新材料等十大特色產(chǎn)品基地的長遠目標。經(jīng)過近四年的發(fā)展,截至目前,海西已初步形成“油氣—鹽化工”“煤—焦—鹽化工”“煤化工—鹽化工—建材”“有色金屬—天然氣—鹽化工”“鐵礦—焦炭—鋼鐵”“鋅精礦—硫精礦—硫酸—硼酸—硼鎂肥”“硫酸—鐵精礦—水泥及硫酸—電力—水泥”等多行業(yè)綜合的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,相繼建成投產(chǎn)硫酸鉀鎂肥、純堿、碳酸鋰、硼酸、煤焦化、甲醇、鉛鋅尾礦綜合利用等40多個重大產(chǎn)業(yè)項目,基本形成了以鹽湖資源開發(fā)為核心,融合油氣化工、有色金屬等產(chǎn)業(yè)為主導的“七大”循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系。經(jīng)濟的發(fā)展使得地區(qū)化工行業(yè)急需一大批有專業(yè)技能并受過專業(yè)培訓、擁有技能等級證、有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德、有高度責任心的技能型人才。企業(yè)盼望與學校進行“校門對廠門”的合作,學校則渴望與企業(yè)合作,共同培養(yǎng)企業(yè)急需人才,根據(jù)不同崗位,采用靈活多樣且富有彈性的教學形式,實現(xiàn)“校企合作、產(chǎn)教結(jié)合”的無縫對接。

1.3 適應市場,校企合作,構建新型人才培養(yǎng)模式

本著我校“立足海西,服務海西”的辦學理念,我們對海西地區(qū)化工企業(yè)進行了較為全面系統(tǒng)的調(diào)研,結(jié)果顯示,企業(yè)對一線操作員工的需求與學生的就業(yè)需求之間存在較大矛盾。所以職業(yè)學校必須真正以企業(yè)崗位需求為導向,合理、及時、適度地調(diào)整專業(yè)人才培養(yǎng)方案,大力加強課程體系改革和教學模式改革,并逐步完善教學硬件和軟件建設。經(jīng)過與企業(yè)的共同協(xié)調(diào)和研究,結(jié)合以往訂單培養(yǎng)的合作基礎,我專業(yè)在原有人才培養(yǎng)模式的基礎之上建構了“分層遞進式工學交替”人才培養(yǎng)模式。讓學生在進入學校后,在日常教學和后期輪崗時期就對企業(yè)文化有足夠的了解,并隨著企業(yè)文化與校園的對接,在學校學習期間便對企業(yè)生產(chǎn)、制度、崗位要求等等因素進行了解和熟悉。

2 “分層遞進式工學交替”人才培養(yǎng)模式基本結(jié)構

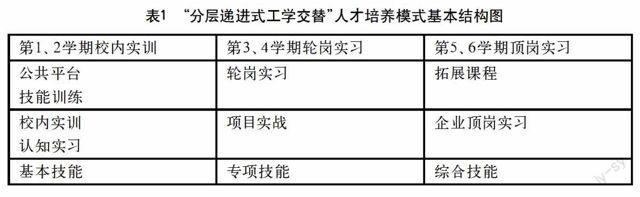

“分層遞進式工學交替”人才培養(yǎng)模式是將化工專業(yè)技術人才培養(yǎng)劃分成三個階段進行,如表1所示。

第1、2學期為第一層次的工學交替,主要在校內(nèi)完成。包括認知實習、基本技能實訓、生產(chǎn)性實訓。

第3、4學期為第二層次的工學交替,從“校企聯(lián)盟”中確定具備化工技術實習條件的企業(yè)作為工學交替的合作伙伴,聘請企業(yè)工程技術人員為實習指導教師。學生按照專業(yè)崗位(群)到企業(yè)實習,定期進行一次崗位輪換,培養(yǎng)專項技能。實習期間按照崗位分類,由專業(yè)教師負責學生工學交替教學的管理與組織工作。

第5、6學期為第三層次的工學交替,到企業(yè)頂崗實習,主要培養(yǎng)學生的綜合技能。由專業(yè)教師負責學生的實習管理與組織工作。

3 “分層遞進式工學交替”人才培養(yǎng)模式的實踐

3.1 “模塊化”教學課程體系改革

基于“分層遞進工學交替”人才培養(yǎng)模式下的課程體系改革是專業(yè)建設與發(fā)展的核心,化學工藝專業(yè)的課程體系是一個彼此依存但又可以相對獨立的體系。依據(jù)企業(yè)要求,在新的人才培養(yǎng)模式引導下,我們將專業(yè)課程劃分為理論教學和實踐教學兩大類,具體安排為公共基礎課和專業(yè)技能課兩大模塊。公共基礎課模塊的課程設置依據(jù)教職成廳[2012]5號《教育部辦公廳關于制訂中等職業(yè)學校專業(yè)教學標準的意見》:“公共基礎課程學時一般占總學時的1/3,累計總學時約為1學年。允許不同專業(yè)根據(jù)行業(yè)人才培養(yǎng)的實際需要在規(guī)定的范圍內(nèi)適當調(diào)整,上下浮動,但必須保證學生修完公共基礎課程的必修內(nèi)容和學時”的規(guī)定而定。經(jīng)過企業(yè)與兄弟院校調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)公共文化課在學生職業(yè)生涯中具有不可替代的作用,它不僅是學生后續(xù)提升深造的保障更是學生養(yǎng)成正確價值觀、人生觀的重要保障,文化基礎課“潤物細無聲”的作用不可忽視,調(diào)整力度不可過大。專業(yè)技能模塊分為了專業(yè)核心課和專業(yè)方向課,依據(jù)學生可以選擇的技能工種而設定了兩個專業(yè)方向,通過學習他們可以選擇考取總控工或工藝試驗工的技能證書,此舉大大提高了學生的雙證獲得率并擴大了就業(yè)面,更加容易促成學生對企業(yè)生產(chǎn)及企業(yè)文化的接受。專業(yè)選修課模塊的設立是為了讓學生在校期間能更多的接觸無機化工之外的化工生產(chǎn)類型,以便適應柴達木循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)能源循環(huán)利用的建設思路和發(fā)展方向。

3.2 “教學做一體化+行動導向”教學模式改革

“教、學、做”一體化與行動導向法是現(xiàn)在很多中職學校普遍采取的教學模式,一般都采取單獨執(zhí)行的方式來進行。依據(jù)新的人才培養(yǎng)模式,學生在校學習的時間相對較少,并且在校學習期間還需要對學生進行企業(yè)文化與制度的滲透式教育,如何才能做到既能完成教學任務又能兼顧企業(yè)需求,是我們一直探索的一個問題。根據(jù)對企業(yè)崗位及畢業(yè)生的調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn),達成這一目的辦法只有一個,那便是高效地利用好學生在校學習期間的每一堂課的教學時間,這也是教學模式改革的初衷。我專業(yè)依據(jù)“分層遞進式工學交替”人才培養(yǎng)模式的需求和學校實際教學以及校內(nèi)實訓條件的綜合分析對教學模式進行了改革,將一體化與導向法進行了有機結(jié)合、揚長避短,在理實一體的教學過程中采用項目化教學法,將教學內(nèi)容組織成一個個項目,再用任務將項目分解,讓學生每堂課的學習都帶著任務進行,并且要求他們在每一堂都有“產(chǎn)品”輸入,并有相對嚴格的技術要求,再配合上科學多元的評價模式,使他們每一堂課都充滿挑戰(zhàn),充滿好奇,繼而充滿動力。并在一個個任務的完成過程中,逐步適應企業(yè)生產(chǎn)崗位對員工的基本要求。

3.3 核心課程建設與信息化資源庫建設

根據(jù)企業(yè)調(diào)研結(jié)果和對海西地區(qū)化工行業(yè)的分析,使我們看到,原有課程當中有一些內(nèi)容無法完全滿足海西地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的需要。依據(jù)學校現(xiàn)有實訓設備及今后設備購置規(guī)劃,我專業(yè)重點建設了《無機物工藝》《化工單元過程及操作》《化工常用管路及設備》三門核心課程,從課程平臺、資源庫建設到課程標準開發(fā)及校本教材的出版進行了較大幅度的改革。教材對原有授課內(nèi)容進行了重新編排和增減,統(tǒng)一用項目化教學法。增加了海西地區(qū)化工產(chǎn)業(yè)必須的部分。資源庫則主要是通過教學評價平臺建設、題庫、多媒體資源包括教學資源的動畫制作、3D技術應用、三分屏課件的錄制等手段,實現(xiàn)課程的網(wǎng)絡教學,提升教學內(nèi)涵建設的同時,也極大地促進了學生對網(wǎng)絡資源的利用,提高了他們的自學效果。

3.4 教學質(zhì)量評價模式改革

教學模式評價是人才培養(yǎng)模式改革的重要任務之一,也是教學質(zhì)量得以提升的重要保障。以往的評價模式存在諸多弊病,如:對教學質(zhì)量的評價不客觀、不能兼顧學生綜合能力的評價、不能激發(fā)學生的學習等等,所以教學質(zhì)量評價體系改革的一個重要目標,就是關注教學過程和學生的學習過程,注重引導學生以適應自身的學習方式來學習,以期形成思考和解決問題實際能力。我校在企業(yè)調(diào)研、兄弟院校調(diào)研和課程實踐的基礎之上,結(jié)合該校實際,逐步在專業(yè)內(nèi)部推行了“過程性評價與終結(jié)性評價相結(jié)合,學校評價與社會評價相結(jié)合,教師評價與學生評價相結(jié)合”的“多元化”評價模式,并建立網(wǎng)絡課程評價平臺。通過評價主體、評價內(nèi)容、評價方式的多元化,力求達到質(zhì)量評價體系的客觀公正性和科學實用性。

參考文獻

[1] 范躍進.面向創(chuàng)新型國家建設的應用型創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式探索[J].中國大學教學,2006(9):24-26.

[2] 徐素鵬.化工單元仿真在化工單元操作技a術課程中的應用及作用[J].濟源職業(yè)技術學院,2011(10):87-90.

[3] 鄧言芬.創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式的研究與實踐[J].蘇州健雄職業(yè)技術學院學報,2012(9):47-48.