基于聚類分析的全國各省城鎮化水平評價

袁世琪

摘 要:城鎮化發展水平是反映一個地區經濟社會發展水平的重要標志。隨著我國經濟的快速增長,近幾年來我國的城鎮化水平得到了很大的提高,全國各地都在經歷迅猛的城鎮化進程。但各地因經濟發展的不均衡出現了很大的差距。本文以系統聚類模型對能反映城鎮化水平的各省2013年數據進行分析評價,并嘗試提出相應的對策建議。

關鍵詞:城鎮化;經濟發展水平;聚類分析

序言:城鎮化是經濟發展及社會進步的必然趨勢,城鎮化發展水平是一個國家或地區經濟發展水平和人們物質文化生活水平的綜合體現。作為社會進步的重要標志之一的城市化,正成為中國區域經濟不斷增長的動力和源泉。《2012年中國社會藍皮書》指出,2011年中國城鎮人口占總人口的比重,數千年來首次超過農業人口,超過50%。近年來我國的城鎮化進程不斷加速,成為繼工業化、市場化后,推動我國經濟社會發展的又一大動力。然而,不同地區的經濟基礎、人口狀況、自然資源及政府規劃等許多方面是存在差異的,所以其城鎮化的發展水平自然大不相同,因此正確地評價我國各地區現有的發展水平,并從中找出導致城鎮化水平差異的原因,將有利于我國城鎮化的進一步均衡健康的發展,并為宏觀上指導各地區的城鎮化發展提供依據。

一、相關文獻回顧

城鎮化在整個發展進程中受諸多因素的引導和影響,而城鎮化發展差異指的是在這些因素的環境下各地區、各省份之間出現的城鎮化發展模式及進度的不一致性。對于我國而言,東部的經濟發展好于西部、沿海好于內地,導致中國的城鎮化發展也呈現同樣的特征。代帆(2010)采用聚類分析研究結果表明:北京、上海、天津屬于城鎮化水平最高的地區,三大直轄市是我國政治、經濟、文化中心,同時也具有較高的城鎮人口占比、人均GDP和較為合理的產業結構,發展優勢十分明顯。趙新正、寧越敏(2009)在綜述城市化動力機制研究進展和比較東、中、西三大地帶城市化水平差異的基礎上,利用灰色關聯分析法對影響三大地帶城市化發展的指標體系進行定量研究,并描敘出東、中、西部城鎮化發展呈現的特征。韓增林、劉天寶(2009)在界定城鎮化質量內涵的基礎上,從經濟發展質量、基礎設施質量、居民生活質量、生態環境質量、教育質量5個方面,構建了城市化質量的綜合評價指標體系,運用嫡值法,對全國286個地級以上城市的城市化質量進行了分析。結果表明,城鎮化質量較高的城市仍存在許多不足,需要進一步完善;城市化質量空間差異明顯,從東部沿海到中、西部依次降低;城鎮化質量較高的城市呈“群”狀分布,與城市群分布擬合較好。

現有文獻主要針對城鎮化發展的動力機制如產業結構演化、區域經濟增長等方面來探討城鎮化發展的促動因素,然而較少有文獻對城鎮化在各地發展的差異性進行的研究和分析。本文在使用更加全面的評價指標的前提下對各地的發展差異進行聚類分析,從而得出更能反應現實狀況的各地城鎮化發展水平。

二、各省市城鎮化水平評價體系的建立和樣本選擇

某一個區域城鎮發展狀況主要從經濟發展水平、城鎮化率、城鎮化水平三個體現出來,本文主要選取能體現經濟發展水平的人均GDP,能體現城鎮化率的城鎮人口比重、第三產業占GDP比重、城鎮居民消費在總消費中的比重和能體現城鎮化水平的城市用水普及率、城市燃氣普及率、每萬人擁有公共交通公交臺數、人均城市道路面積、人均公園綠地面積、每萬人擁有公共廁所數、城市每千人擁有執業醫生數作為評價一個地區城鎮化水平的指標。總體而言更多采用的是能體現城鎮化率和城鎮化水平的數據,而能體現城鎮化率的數據中沒有采用第二產業和第三產業占GDP比重,理由在于第二產業不能很好的反應城鎮化進程,例如山西等地有規模龐大的采礦業,但都是在城鎮以外的地方進行且現代化程度低、對自然環境破壞嚴重,第三產業的發展則在整體上比第二產業更能體現城鎮化率。本文選取了31個省市地區2013年的11項數據,全部數據來自《中國統計年鑒》。

三、對我國各省市城鎮化水平的具體分析

(一)聚類分析。聚類是將數據分類到不同的類或者簇這樣的一個過程,所以同一個簇中的對象有很大的相似性,而不同簇間的對象有很大的相異性。聚類分析的目標就是在相似的基礎上收集數據來分類。聚類分析是根據物以類聚的道理,對樣品或指標進行分類的一種多元統計分析方法,它們討論的對象是大量的樣品,要求能合理地按各自的特性來進行合理分類,沒有任何模式可供參考或依循,即是在沒有先驗知識的情況下進行的。

其中系統聚類法的步驟一般是首先根據一批數據或指標找出能度量這些數據或指標之間相似程度的統計量;然后以統計量作為劃分類型的依據,把一些相似程度大的樣品首先聚合為一類,而把另一些相似程度較小的樣品聚合為另一類,直到所有的樣品都聚合完畢,最后根據各類之間的親疏關系,逐步畫成一張 完整的分類系統圖,又稱譜系圖。其相似程度由距離或者相似系數定義。進行類別合并的準則是使得類間差異最大,而類內差異最小。

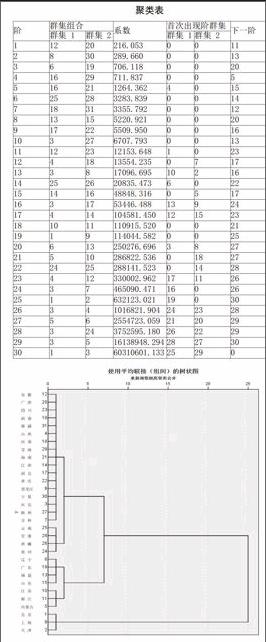

(二)實證分析過程。使用SPSS 19.0對31個省市地區的11項能反映城鎮化水平的數據進行系統聚類分析,使用組間連接的聚類方法,選用平方euclidean距離作為度量標準。得出如下結果:

依此方法可大致可將全國31個省市地區的城鎮化水平分為如下三個層次:

第一層:天津,上海,北京

第二層:內蒙古,浙江,江蘇,山東,福建,廣東,遼寧

第三層:全國其他省市地區

四、結果分析

從分層來看,天津、北京、上海自成一類,這三個直轄市是我國的經濟重鎮且自近代以來就是我國重要的大都市,自改革開放后更是獲得了更大的發展,在統計的三十一個地區中僅有的城鎮人口比重在80%以上的地區,其中以上海的89.3%為最高,但天津在人均GDP上占優,所以在排名上高出了北京、上海。而作為另一個直轄市的重慶只能排到第三層,首先在城鎮人口比重上就遠落后于北京、上海、天津,人均GDP不僅低于以上三地中任意一地的一半,也全面落后于第二層的七個省份,且經濟增長主要依靠重工業,因此城鎮化水平較低。

內蒙古、浙江、江蘇、山東、福建、廣東、遼寧七省位于第二層,除內蒙古外,都是我國東部沿海經濟發達的省份,包括內蒙古在內的這七省人均GDP水平雖不及北京、天津、上海三地,但卻遠高出第三層的中西部地區。得益于近年來能源價格上漲和能源產業的快速發展,內蒙古經濟發展迅速,人均GDP在內地省份中首屈一指。雖經濟發展水平仍然落后于東部沿海各省,但地廣人稀的客觀環境,為城鎮化的發展提供了更廣闊的發展空間,數據顯示內蒙古能體現基礎設施建設的城鎮化水平指標基本優于其他幾省,因此能在人均GDP不落后的情況下排名高于其他幾省。

處于第三層的省市都位于中西部地區和東北,都是經濟欠發達地區且部分地區自然環境惡劣,西藏排名靠前主要得益于第三產業在GDP中所占比重高出其他地區,但由于經濟發展水平所限仍排在第三層。安徽則由于城鎮人口比重、第三產業比重和人均GDP都處于低水平位于末尾。

小結:全國各地的城鎮化水平基本取決于地區的經濟發展水平和第三產業發展程度,其次基礎設施建設和公共資源方面也能在很大程度上影響城鎮化水平。在經濟發展水平相當的地區之間公共資源的多寡能在很大程度上影響排名順序(天津的人均城市道路面積遠超北京、上海),第三產業作為城鎮經濟發展的主力也同時對城鎮化產生巨大作用(西藏的第三產業占GDP比重53.2%),但經濟發展水平仍然是第一影響因素,這也是東部沿海城市和省份能跟中西部地區和東北地區(除遼寧外)在城鎮化水平上拉開差距的最大理由。

五、相關對策和建議

各地區的經濟發展水平的差距在短期內難以消除,將會是一個長期過程,而城鎮化作為一種自然的社會經濟發展進程,雖然能對經濟增長起到重大的推動作用,但各地區在自然資源環境稟賦、地理位置和經濟發展水平等各個方面差異巨大,也就注定中西部地區和東北地區的城鎮化過程將會與東部沿海地區大不相同,并且東部各地區也陸續在城市化過程中遭遇種種新的困難和問題,所以中西部地區和東北各省在城鎮化進程中都該有自己的長遠布局和規劃。

同時在這個進程中,以省會為中心的大城市的方式解決城鄉二元結構的優點在于中國人多地少,大城市更能節省資源,帶來更高的經濟效率,缺點則是生活成本高、道路交通擁堵、環境壓力大,這一點在各地都已經表現的相當突出;而走小城鎮道路的好處是各地地方政府有更高的積極性推動小城鎮建設,尤其是基礎設施建設,不足的是如果沒有產業支撐,沒有大城市帶動,城鎮化難以深入。中西部地區應更為強調在以大帶小的基礎上的不同城市定位,最具可行性的一條方案是“大城市工作、中小城市生活”。

而在東部的特大型城市例如北京、上海等地,城市化程度已經很高但出現了環境污染嚴重、交通擁堵、居住擁擠、人口過剩等問題,已經嚴重影響到經濟社會的進一步發展,因此不能再過多地把大量資源投入在同一個區域,應適當地向周邊城鎮區域擴展,建立衛星城且在主城與衛星城間建立良好的交通系統,以緩解過量人口對特大型城市帶來的壓力。

參考文獻:

[1] 何芳麗 .我國省會城市城市化水平發展的聚類分析[J].鄭州航空管理學院學報 2012(5)

[2] 李偉 .我國城市設施水平聚類分析[J].理論與方法 2011(4)

[3] 巴曙松 王志峰 .區域發展結構、城鎮化與中國經濟發展[J].中國市場 2010(16)

[4] 中國社會科學院城市發展與環境研究所 .中國城鎮化綜合質量報告[R].2013年3月