保山地區傳統制陶技術傳承及變遷

張東強,王國強,李海燕,何 奎

(保山學院,云南 保山 678000)

保山地區傳統制陶技術傳承及變遷

張東強,王國強,李海燕,何 奎

(保山學院,云南 保山 678000)

摘 要:保山地區具有悠久的傳統制陶技術文化,當前,隨著新型鎮化戰略的推進,傳統制陶技術傳承發展面臨著轉型的難題。從文獻資料和實地調研切入分析保山地區傳統制陶文化,論述家庭、工廠、公司、學院和旅游目的地傳統制陶技術傳承模式及變遷。最后,基于新型城鄉關系對傳統制技術的現實意義和傳承途徑進行探討。

關鍵詞:傳統制陶技術;空間需求;活態化;成型技術;新型城鎮化

E-mail:boone521@sina.cn

保山位于滇西縱谷區南部怒江中游腹地,地處怒江、瀾滄江和龍川江“三江流域”交匯區,漢前屬古哀牢國,西漢在此設不韋縣、永昌郡。80年代以來,區域內考古發現多處石器時代遺存,證實了12000多年的人類棲居活動歷史[1]。著名的將臺寺,半坡牛汪塘,德斯里,以及船口壩[2]等新石器時代遺址均出土陶片及陶器,實證了4000多年前生活在區域內的先民就已掌握傳統制陶技術。當前,隨著新型鎮化戰略的推進,傳統制陶技術傳承發展面臨著轉型的難題,傳統制陶技術研究可促進區域鄉鎮經濟產業發展。

一、“三江流域”傳統制陶文化

(一)傳統制陶文化演變

流域內已見舊石器遺址6處,新石器遺址100多處[3]。《水經注》載永昌有“濮水”,康熙《永昌府志》載“蒲人,即古百濮”,《史記·大宛列傳》載“滇越”,《永昌府志》載“小伯夷騰越西南環境皆是”,結合新石器時期濮人“打制雙肩石斧”和越族“磨制雙肩和梯形石斧”等文化遺存,對照文獻資料,實證了新石器時期生活在流域內的主要為越、濮先民,且掌握了原始塑陶和燒制技術。自新石器時代出現塑陶工藝后,原始制陶技術一直在“三江流域”傳播,且以少數民族原始手制陶技術為主導,至漢代,這種主導地位才日漸式微。漢代之前的滇區被稱為“西南夷地區”,原本無漢族,漢武帝征服滇后,“募豪民田南夷”,首批漢族入滇,帶來了中原漢族制陶技術,因移民數量有限,不足以“以漢化夷”,亦以變服從俗。明洪武年間,大量漢族以軍屯形式入滇,《明史·兵志》載“軍士應起解者皆金妻”,這種以“軍人及家屬”共遷的大規模移民,因其制度強制性和對區域資源的控制性,傳統制陶技術走向了一條多民族工藝疊合沉淀的漢化之路,慢輪制法和模制法興起,局部地區開始出現釉陶。到了清朝,保山地區已經形成金雞、騰沖等多處土陶生產地,至今,仍保留著獨具特色的少數民族傳統制陶文化。

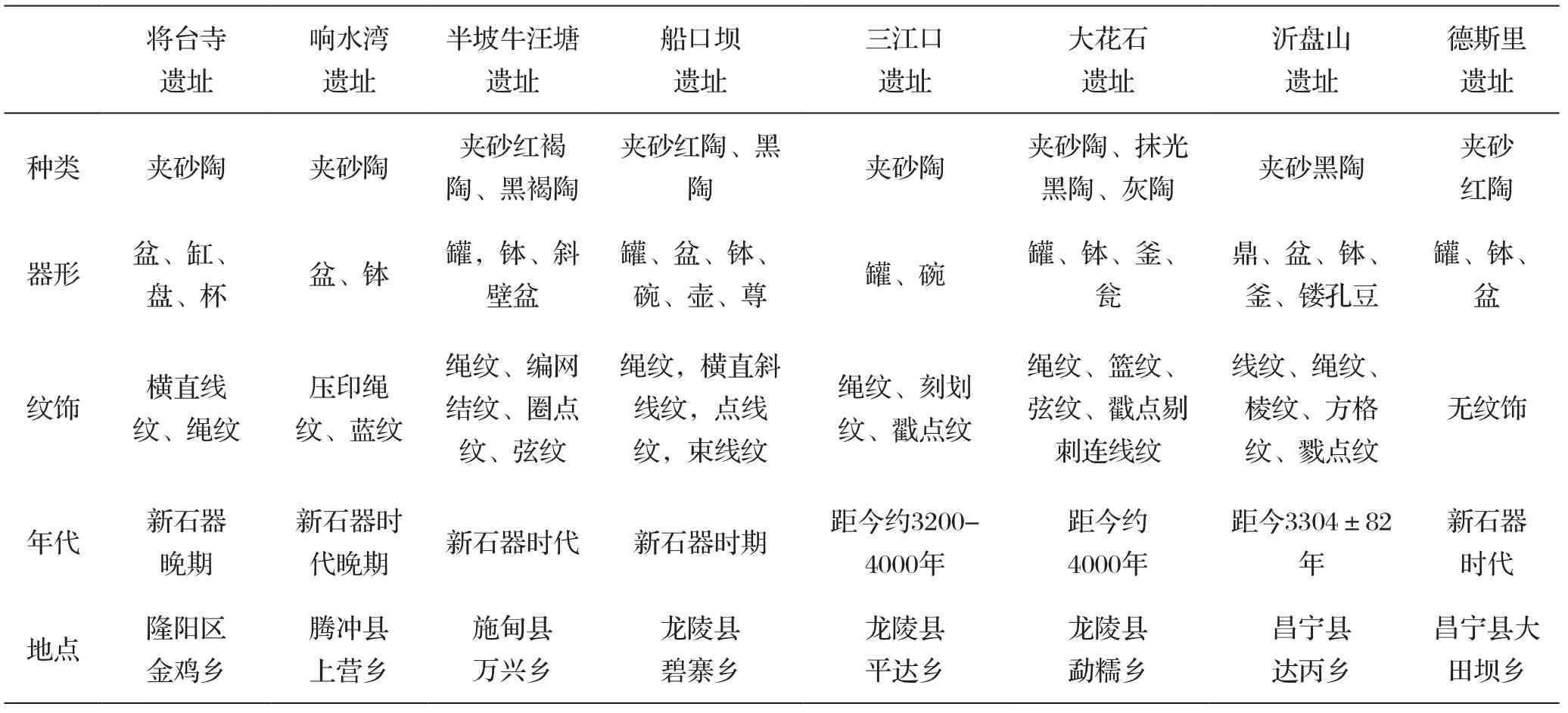

(二)傳統制陶技術特征

傳統制陶技術展演先民對陶土人工化的“馴服”智慧,體現傳統社會初級層次的生產關系。保山地區考古出土陶件有陶塑和陶器皿兩種,陶塑僅現施甸團山窩遺址的8件陶祖①陶祖,出自施甸團山窩遺址,是男性生殖器崇拜物,是社會歷史進入父系時代的標志物,古人精工塑制并施以紋樣用于祭祀祈育,體現了古人樸拙寫實的創造思維。,而陶器皿按使用功能可分為食器、儲器、炊器和民具②從區域內陶片所出土的24個新石器時期遺址來看,按著使用功能可分為四類:食器(碗、盤、盆、杯、豆、皿)、儲器(罐、缸、壺、甕、尊)、炊器(釜、鼎)和民具(紡輪)。。陶器均為單色陶,以紅、黑、灰為主,迄今未見彩陶或彩繪陶器。陶器紋飾主屬幾何形紋③中國新石器時期陶器紋飾有植物、動物、人物和幾何形圖案四類,就保山地區的考古出土的陶件遺存來看,主屬幾何形圖案,也有一部分呈現向寫實的植物、水波等紋樣過渡特征,諸如“芒穗紋”、“月牙紋”與春秋戰國時代青銅器上的“麥芒紋”和元明時代的“枝葉紋”有明顯的承襲關系。,部分呈現寫實的植物和水波等紋樣,構成分為單位紋樣、母體紋樣和組合圖案三個層次④耿德銘先生在“保山原始藝術谫議”一文中將保山地區出土的陶器紋樣構成分為了三個層次:第一層次是固定的單位紋樣,第二層次是程式化的母題紋樣,第三層次是變化的組合圖案。。紋樣主要以石、骨和木具拍打、刻畫、削刺和戳點等方式呈現,一定程度上似河姆渡文化和仰韶文化,區域上類同芒懷文化和白羊村文化類型,呈現華南印紋陶的基本特點(見表1)。根據陶件遺存種類、器形、紋飾和區位特征,傳統制陶技術傳承主要分布在北部騰沖和隆陽片區,南部龍陵、施甸和昌寧片區。北片區以夾砂灰陶為主,器形種類較少,以盆、缽為主,紋飾較為單一,常以橫直線紋和繩紋為主。南片區種類豐富,以夾砂紅陶、黑陶為主,在龍川江下游還出現抹光黑陶;器形、紋飾豐富,除常用的繩紋與直線紋外,還有籃紋、弦紋、編網和連線紋等紋樣。區域內傳統制陶技術處于泥條盤筑、泥條擬合和泥片貼筑等手工制陶階段,以易熔粘土為原料,陶胎里夾砂,根據泥料源頭和對燒制技術的掌握程度呈現紅、黑、褐、灰等主要色調。

表1 保山地區新石器遺址陶件遺存特征Tab.1 The characteristics of neolithic remains of pottery in Baoshan

(三)現存制陶技術調查

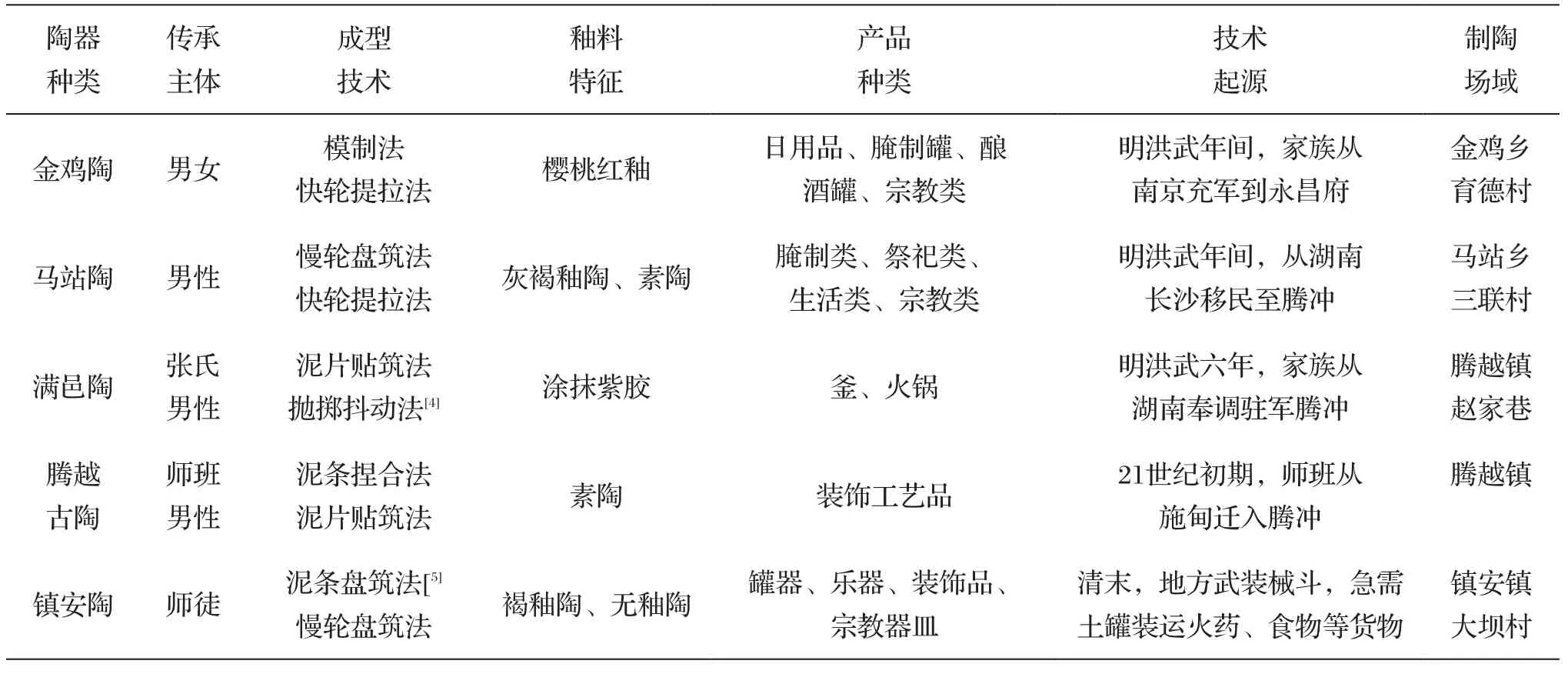

1. 制陶成型技術種類及特征

保山地區漢族制陶技術傳承至今,歷經少數民族手制主導與漢化的曲折道路,雖最終“以漢化夷”,卻仍保留著較多少數民族的原始制陶技術特征。近代以來受現代制陶技術影響,出現規模化、專業化、精工化的生產現象。現存陶器按傳承場域分布可以分為金雞陶、馬站陶、滿邑陶、騰越古陶和鎮安陶五種。各陶種因場域環境、陶料質地和風情習俗不同,在傳承主體、成型技術、釉料特征、產品種類和技術起源方面呈現各自獨特的技術工藝特征(見表2)。

2. 制陶技術工藝

保山地區現存的制陶成型技術可以歸納成泥片貼筑法、泥條盤筑法、模制法、慢輪盤筑法和快輪提拉法(見表3),其主體工藝主要分選土煉泥、制坯和燒制三個階段。選土煉泥主要指“選陶泥——舂土——篩土——和泥備用”四道工序,燒制主要指“晾曬(施釉)——入窯燒陶——出陶銷售”三個階段,而“制坯”主要指成型技術工藝,根據不同的制陶方法、不同種類的陶件而有所不同。(1)泥片貼筑法是傳承至今最為原始的制陶技術。制陶工具:操作臺、陶拍、卵石、刮刀和竹圈。成型技術工藝:攤泥成片——手捏圍合貼筑成型——整修成器——捏合飾件——刻紋。以滿邑陶為典型,其借助竹圈等陶具將片狀陶泥拋投抖動成下部器形[4],進而通過制坯腹、制口沿、捏合飾件等整形成器,涂抹紫膠后焙燒,滿邑陶成型技術是目前在“三江流域”未見其二的漢族傳統制陶技術工藝。(2)泥條盤筑法制陶技術常結合捏合技藝,多為制壇罐。制陶工具:操作臺、陶拍、木錘、木插棒和刮刀。成型技術工藝:泥條塑胎成型——捏合飾件——拍花刻紋。(3)模制法主要生產器形規整對稱,無飾件的花盆、缽、碗等器皿,現存模制法主要由內模和模兩類。制陶工具:模子、陶拍、木錘。(4)慢輪盤筑技術是介于泥條盤筑和快輪提拉之間的過渡技術,是漢族和少數民族制陶技術相融合的典型,多制腌制盆罐器皿和祭祀器皿。制陶工具:操作臺、陶拍、鵝卵石、竹圈、木錘、木插棒和刮刀。成型工藝:制坯底——泥條盤筑、提拉成坯——捏合飾件——拍花刻紋。(5)快輪提拉法的出現推動了區域內傳統制陶技術的變革,加強了質量、數量和效率的提升,主要制作大中型貯藏罐類器皿。制陶工具:陶車(人力或電力)、操作臺、篾圈、木棍和刮刀。成型工藝:快速拉坯成型——捏合飾件——拍花刻紋。

表2 保山地區現存陶器種類及特征Tab.2 The types and characteristics of existing ceramics in Baoshan

表3 保山地區現存制陶成型技術特征Tab.3 The forming technology characteristics of existing ceramics in Baoshan

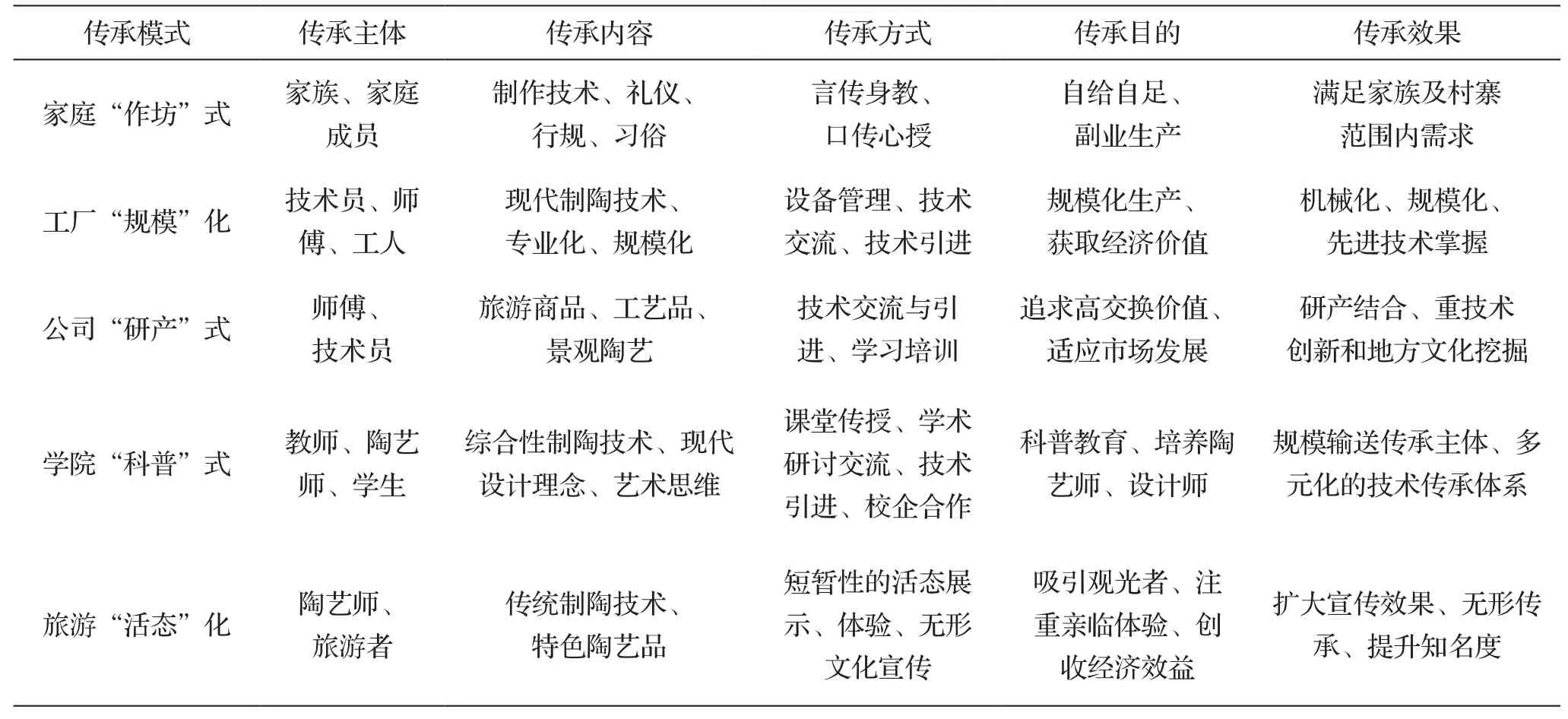

表4 保山地區現存制陶技術傳承模式Tab.4 The inheritance models of existing ceramic technology in Baoshan

表5 保山地區現存制陶技術傳承特征Tab.5 The inheritance characteristics of existing ceramic technology in Baoshan

二、制陶技術傳承

制陶技術傳承脫離不了特定的傳承場域、主體、內容、方式和目的,考慮到傳承主體的交叉性與易變性,傳承內容與方式的同質性,以及傳承目的多元化等特征,我們主要研究以傳承場域作為技術傳承模式的研究基點。從區域視角來看,現存制陶技術傳承場域主要分布在隆陽區和騰沖縣。從狹義傳承場域來看,保山地區現存制陶技術傳承場域主要是家庭、工廠、公司[6]、學院教育基地和旅游目的地,不同的傳承場域也代表了不同的技術傳承方式及其組織形式(見表4-5)。

(一)家庭“作坊式”

家庭傳承基于家庭作坊為傳承場域,是制陶技術傳承的最小單元和最基本傳承模式,目前為區域傳統制陶技術保護的主要傳承途徑。保山地區制陶技術家庭“作坊”式傳承以金雞鄉育德村、馬站鄉三聯村的傳統制陶為代表。以同宗傳承和男性傳承為典型特征,通過長輩言傳身教、口傳身授的方式傳授歷代制陶工藝、行規習俗等一整套的經驗性手工技術,是一種自然狀態下家庭自組織的整體性傳承。作坊制陶成型技術以慢輪盤筑、快輪提拉和模制為主,保留傳統制陶技術、制陶習俗、宗教禮儀和傳統制陶歷史印跡,具有獨特的鄉土特色、民族特色。

(二)工廠“規模化”

20世紀50年代開始,保山地區經歷了農業互助組、合作社、人民公社的發展時期,由鄉鎮組織起來的陶器社、磚瓦廠等手工業合作社開始出現,代表著區域制陶技術工廠傳承的開始,如馬站鄉土陶專業合作、隆陽區永子陶廠、龍陵縣美端陶瓷廠的出現。起初的工廠傳承還基于手制和半機械化成型技術,發展至今,為追求較高的經濟效益,制陶成型技術已全部模制化和機械化,且以“生產功能”為核心,分工逐漸細化、專業化,工藝流程清晰、明確。

(三)公司“研產式”

進入21世紀,隨著隆陽區及騰沖旅游經濟圈的發展,區域內制陶公司(騰越古陶公司、騰沖騰越古陶文化發展有限公司)相繼出現。公司傳承模式以“研產”為出發點,以騰沖特質的火山陶土為原料,將泥片貼筑和泥條盤筑成型技術發揮到極致。公司擁有充足的投資資金,市場經驗充足,主要著眼于精工制陶、工藝品、景觀陶藝和旅游商品,注重“研—產”階段的精細制作和私人訂制,其創新意識強、注重藝術審美和地方文化挖掘,通過限量甚至單量設計,以追求陶藝品的最大利益化為目標。

(四)學院“科普式”

學院傳承是現代教育體制層面上培養陶藝人才的綜合教育,以“科普教育”為主要職責和目的。保山學院藝術學院和珠寶學院依托產品設計、環境設計、寶玉石加工、雕塑等專業優勢,目前成為保山地區培養陶藝人才的主要教育基地。學院對傳統制陶技術的傳承依托高起點的年輕學者、先進的教學設備、專業化的人才培養體系和網絡信息技術交流平臺,通過系列基礎課程、專業課程和實踐課程學習。結合校企合作、校政合作方式提升實踐能力,培養綜合素質較高的傳承主體,形成了多元化、專業化、制度化和重創新的“科普式”學院派傳承體系。

(五)旅游目的地“活態化”

隨著騰沖資源在旅游市場中逐漸凸顯潛能,傳統民間手工藝漸漸活躍,騰越古陶、滿邑陶和馬站陶相繼進入了旅游市場。旅游目的地傳統制陶技術傳承存在兩種傳承途徑:其一,將更多的技術創新轉向旅游商品、精工藝品的研發和銷售,形成了“研——產——銷”的傳承途徑。其二,傳承主體更多基于旅游目的地的旅游者,這些旅游者并非專業的陶藝師,他們以體驗(experience)為目的,追求傳統民間制陶技術的“真實性(authenticity)”,這種追求制陶技術文化遺產的原初和后續特征,以及習俗和生活世系的過程,更多的凸顯傳統制陶技術的擴布性和制陶文化的遠播性,展現活態化的傳承途徑。旅游目的地“活態化”傳承途徑通過吸引感興趣的觀光者、注重親臨體驗,進而創收經濟效益,能很好地擴大宣傳效果、促進傳統技術文化的無形傳承。

三、傳統制陶技術傳承變遷

(一)價值需求的空間差異

保山地區制陶技術傳承變遷的主要動力源自社會各階層對陶器功能的需求,對不同功能和價值的需求激發了傳統制陶技術的變革和創新,呈現出從傳統社會“使用價值”生產轉向現代社會“交換價值”生產的變遷。1980年改革開放之前,傳統陶器生產還以日常生活陶器和宗教器皿為主,鍋、碗、罐、缸等生活陶器和宗教禮器更多的是為滿足日常的生產生活需要。1990年以后,隨著隆陽、騰沖旅游業的快速發展,金雞鄉、馬站鄉等制陶資源成了區域旅游資本循環的一個環節,傳統制陶生產走上了“交換”優于“使用”的發展道路。騰越古陶等一些制陶工藝品公司相繼出現,傳統制陶業開始轉型發展,偏向于精工藝品、裝飾燈罩、茶裝、食品裝、景觀陶藝、裝飾陶磚等追求交換價值的工藝品市場。這段時期,制陶技術變革創新意識增強,更多的為追求經濟利益服務,促使陶器逐漸向高需求、高利潤的行政中心和旅游熱區集中,而廣大農村地區傳統制陶技術逐漸落后,大部分傳統陶制器皿被金屬、合成材料和塑料器皿取代。

從盧森堡(Rosa Luxemberg)“資本積累論”來看這種價值需求的轉變,保山地區傳統制陶技術出現了從原始的家庭傳承逐漸向多元傳承變遷,這種變遷體現了勞動過程和資本積累過程的統一。首先,陶地生產以人的勞動為基礎,制陶活動創造了陶產品的物質性和使用價值。其次,陶器因其價值需求的變遷轉換成能交換的商品,實現其價值增值,最終促進了傳統制陶業的資本積累。陶地社會從傳統生產到現代追求利潤的變遷不僅激化了價值需求的城鄉空間差異,還促進了傳統制陶技術的革新、傳承模式的優化。空間需求的差異性促使了制陶資本選擇性的空間積累,最終促進了制陶技術傳承的現代變遷和價值需求的空間集聚。

(二)傳承場域的空間集聚

從歷史演進的角度去認識傳統制陶技術傳承的變遷,目的是在認清傳承場域變遷的客觀規律的基礎上去解釋傳承場域與制陶技術實踐之間的關系。保山地區早期的制陶場域集中在陶土富集的村寨,可以說是“自然成長”起來的,制陶屬于農業勞動型生產活動,以“家庭作坊”為典型。這一時期,傳承技術由鄉村主導,出現“家庭內部——陶寨內部——陶寨之間”三個層次的技術分工。家庭內部按制陶技術傳承主體進行分工,諸如育德村的男性傳承、趙家巷的同宗傳承。在陶寨內部按陶器種類進行分工,如馬站鄉三聯村“孫家產小甌,蔣家產大甕,劉家產小壇,胡家產土頭”的寨內分工。區域內陶寨之間則按陶器獨具特色的技術來控制空間需求,如金雞陶以“櫻桃紅”釉器占據了保山茶具、瓶罐市場,滿邑陶以“涂抹紫膠”陶器控制了釜、火鍋市場。

20世紀末,保山地區經歷了系列的社會觀念變遷和體制轉型,解放了傳統制陶的生產資本、勞動力和技術資源,制陶業逐漸由城鎮主導,激化了城鄉二元制陶生產關系的建立。隨著價值需求的空間差異,傳承場域開始從“分散”的農村地區向行政中心隆陽和旅游熱區騰沖的城鎮空間“集聚”。這時期,勞動力、陶具、投資資本和價值需求等制陶生產資料集聚到少數人手里,公司、學院、旅游目的地等新型制陶技術傳承場域開始進入交換市場。現代陶藝的發展中形成了符號化、生活化和多元化等特征[7],制陶成型技術、交換市場、傳統文化及資源配置出現了多元化傳承發展。

(三)傳統制陶技術的現代變遷

隨著價值需求的空間差異、制陶資本的空間積累和傳承場域的空間集聚,傳統制陶技術出現了多元并重的現代變遷現象。追其緣由,還是整個陶地社會生產生活價值需求出現了從“使用價值”向“交換價值”的變遷。為獲得更高的商品利潤,土陶工藝品系列訂制,甚至私人訂制出現,促使原始泥片貼筑、泥條盤筑等成型技術得以復興。針對傳統成型技術產量較低,精細度差、技術難掌握等難題,學院傳承已將計算機數控雕刻技術(CNC雕刻技術)、3D印刷技術,JDPaint、ZBrush等三維成型軟件引入到土陶的研產中,以實現短時、可控、精確制作。除此之外,傳承技術主體、傳承方式、傳承目的和陶料的選擇等整個制陶技術傳承體系及其組合因子也呈現了顯著的變遷(見表6)。

表6 保山地區傳統制陶與現代制陶技術變遷的特征Tab.6 The characteristics of technological change with traditional pottery and modern pottery in Baoshan

四、傳統制陶技術傳承發揚

(一)基于自然崇拜文化的制陶技術傳承

1. 獨具特色的傳統自然崇拜觀

云南是民族無形文化遺產的寶庫[8],滇西南陶地社會常把自然物和自然力視作具有生命、意志和能力的對象加以崇拜。從自然崇拜、圖騰崇拜到祖先崇拜,疊合積淀了傳統制陶場域的“陶地文化”,延續著同宗關系、血緣關系和性別關系,這種自然崇拜觀既是陶地社會的自組織制陶制度,亦是最原始的社會宗教文化形式,表現在對傳承場域的自然崇拜和文化崇拜上。這種傳統陶地社會的崇拜觀念是保山地區制陶區別于其他制陶區的文化源頭,要突破現代制陶同質化的瓶頸,就應挖掘這些獨具特色的自然崇拜文化。

(1)場域崇拜觀:傳統“天人合一”自然觀是強調人與自然合作、共生的自然觀。由于生產力水平低下和對自然的原始崇拜,早期陶地社會中少數民族居民就自覺形成了原始場域崇拜觀。自漢族遷入區域后,由于謀求共同生存和社會關系的等級性,在漢夷同化過程中形成了內聚性和控制性的場域崇拜觀念,這種崇拜自然環境的觀念促使先民營建了生態古陶鎮(村落),如今成了傳統制陶技術“活態”傳承的本真(authenticity)場域。

(2)文化崇拜觀:與場域崇拜對應的是祭祀、祈育、祈福等文化崇拜。首先是宗教的傳播,佛教和道教思想一致影響著保山地區的傳統制陶文化,如先民將“陶祖”用于祈育,“陶器皿”用于祭祖,“陶懸魚、龍鳳”等鴟吻代表著吉祥如意、幸福美滿,“馬、牛、人體”等陶塑象征人間神物,寄托了民眾對自然、神和人之間和諧共處的美好愿望。古人精工塑制宗教陶件并施以崇拜紋樣,體現了古人樸拙寫實的文化觀念和創造思維。其次,以茶馬古道為主線的長途商業貿易,自隆陽區板橋、金雞至騰沖江苴、和順古鎮,均是現存比較完整的茶馬古道驛站,而著名的傳統制陶場域均沿此文化廊道分布,從古至今,依然延續著傳統制陶文化和區域研銷脈絡。

2. 傳統制陶技術的現代創新途徑

從保山地區制陶產業的發展來看,實際上是傳統制陶技術試圖結合“市場因素”進行的“現代化”歷程,在過分追求“交換價值”生產的同時面臨著產銷不平衡、技術支撐落后、低劣產品過度積累等瓶頸問題。傳統制陶成型技術的變遷反映了傳統陶地生產關系的演變發展,一方面,傳統制陶成型技術的需求變遷決定著陶地生產資料的所有制、生產過程的組織與分工、產品的分配,以及城鎮空間需求的集聚等生產關系的性質。另一方面,不同時期的陶地生產關系對傳統制陶成型技術的選擇、摒棄和創新變革有不同的促進和阻礙作用。這種相互作用源于“主體(potters)——技術(Technology)——客體(demanders)”之間的關系變遷。傳統社會以技術傳承主體主導陶地生產,為創造更多數量和種類的陶件,充分利用和延續了捏合、盤筑、慢輪等傳統制陶成型技術。在現代社會,需求者是陶地市場的主導,為滿足客體要求、獲取更高的利益,陶藝師需要選擇、創新成型技術,甚至因市場的空間需求差異而更多地向城鎮空間集聚,技術傳承表現出更多的被動性和選擇性。

當前,保山地區傳統制陶業到了瓶頸期,不是不能盈利而是不能擴大盈利能力,對初期鄉鎮制陶作坊、陶瓷廠、合作社的投資的邊際效應遞減,造成生產過剩、資本回報率下降等現象。20世紀末,更多傳承者借助旅游市場的發展向行政中心隆陽和旅游熱地騰沖集聚,結合旅游項目開發選擇了制陶公司、旅游活態體驗、博物館、體驗廳等資本保值、增值的制陶環境投資,但因旅游市場的不穩定性和需求預估的缺陷,利潤增長受限;過分關注客體社會階層的需求,使得傳統制陶技術發展受到阻礙。現存的制陶成型技術主要以仿制為主,沒有自主創新,長久下去將抹殺自主創新能力,急需投資轉型。應將更多的資本積累投向公共創新平臺,依托學院、公司等傳承載體,回到陶地場域,挖掘地方特色文化[9],將技術創新向人才教育[10]、科技研發轉型,可持續發展等方向傾斜。

(二)基于新型城鎮化的制陶技術傳承道路

新時期,隨著新型城鎮化戰略的推進,保山地區傳統制陶業的遺產保護、文化傳承、非遺物化和傳統手工業復興等問題正是其傳承瓶頸的多元化展演,主要還是源自空間需求差異化、產品過度積累和需求不足的矛盾。陶地社會因空間需求差異導致傳承場域空間集聚和投資飽和,過度服務于城鎮空間,卻忽略了鄉村居民的基本需求、區域環境需求和地方文化需求。

一方面,分離的城鄉二元關系在未來將走向統一,新型的城鄉生產和需求關系將逐步建立,新型陶地社會生產力將獲得進一步解放和發展。傳統制陶業所凸顯的空間需求差異和空間資本集聚現象將漸漸減弱,城鄉共生、社會公平、空間共享的城鄉需求關系將逐漸建立[11],現代化制陶生產也將回歸“使用價值”。新型城鎮化時期,傳統制陶發展將尋求新的平衡和互補,特別是鄉村,將是發揮傳統制陶技術、自然崇拜、低價成本和民族特色的新場域。應復興、革新傳統制陶技術、挖掘地方文化、協調陶地社會和諧發展,重新認識和構建“人、技術與自然”之間的發展關系。另一方面,應重建資本循環,通過協調、宣傳努力把積累財富適量的轉移到制陶技術的研究中去,促進產業資本轉向公共服務平臺,化解傳統制陶技術傳承和技術創新的瓶頸。根據不同的空間需求優化城鄉制陶資源共享和生產公平的陶地生產關系,建立一套立足遠期的傳統制陶發展計劃,活用政府扶持政策,結合陶地社會的工農產業結構調整,提升產業互補,平衡生產和消費,穩定供給與需求。最后,應基于人的空間需求關系喚醒群眾參與到傳統制陶技術的保護與發展中來。新時期,傳統制陶技術傳承不能僅限于傳統傳承模式,特別是大眾制陶教育不能僅靠二本學院,應該拓展到高職高專、技師,甚至中小學的教育中去。

目前保山地區城鎮化發展還處于初級階段,為傳統制陶產業發展留下了更多思考發展的空間,這既是制陶產業拓展的壓力亦是尋求發展的機遇。地方政府、企事業,以及專家學者應多加思考,結合區域城鎮化產業發展,挖掘傳統制陶文化、培育新型文化,扶持構建綜合傳承體系。

參考文獻:

[1]耿德銘. 怒江流域史前文化探析[J]. 思想戰線, 1989(6): 86-91.

[2]保山地區文物管理所. 云南龍陵怒江流域新石器時代遺址調查[J]. 考古, 1991(6): 497-505.

[3]耿德銘. 近年來怒江中游考古新成果[J]. 思想戰線, 1993(6): 61-66.

[4]王亞文. 云南騰沖縣漢族傳統制陶[J]. 四川文物, 2010 (6): 68-72.

[5]陸斌. 西南少數民族泥條盤筑成型工藝考察[J]. 陶瓷學報, 2013(4): 521-524.

[6]王冬敏. 西雙版納傣族制陶技術傳承模式及變遷研究[D]. 西南大學, 2012: 27—102.

[7]汪芳莉. 論消費主義影響下中國現代陶藝的發展[J]. 陶瓷學報, 2014(4): 476—478.

[8]萬永林. 試論云南少數民族無形文化遺產的保護與發展[J].昆明理工大學學報(社會科學版), 2008(6): 57-61.

[9]邱婷, 黃勇, 徐安. 文化與科技融合視角下的景德鎮陶瓷文化創意產業發展對策研究[J]. 陶瓷學報, 2014(1): 109—112

[10]孫紹昆.關于高校現代陶藝教學的思考[J]. 中國陶瓷工業, 2014(3): 47—50

[11]武廷海. 建立新型城鄉關系走新型城鎮化道路——新馬克思主義視野的中國城鎮化[J]. 城市規劃, 2013(11):9-19.

通信聯系人:張東強(1985-),男,碩士,講師。

Received date: 2014-02-20. Revised date: 2014-04-05.

Correspondent author:ZHANG Dongqiang(1985-), male, Master, Lecturre.

The Inheritance and Change of Traditional Pottery Techniques in Baoshan

ZHANG Dongqiang, WANG Guoqiang, LI Haiyan, HE Kui

( Baoshan University, Baoshan 678000, Yunnan, China)

Abstract:There is a long pottery tradition in Baoshan area. Nowadays, its pottery industry is facing the challenge of transformation with the promoting of new urbanization strategy. This paper analyzes the traditional pottery culture, and discusses the inheritance patterns of traditional pottery techniques and their changes for the families, factories, companies, colleges and tourist destinations. Finally, it indicates the practical significance and transmission ways of traditional pottery techniques based on the new urban-rural relationship.

Key words:traditional pottery techniques; space requirements; living transmission; forming technology; new urbanization

中圖分類號:TQ174.74

文獻標志碼:A

文章編號:1000-2278(2015)01-0092-08

DOI:10.13957/j.cnki.tcxb.2015.01.020

收稿日期:2014-02-20。

修訂日期:2014-04-05。

基金項目:保山學院科研教研(編號:13BY015);云南省教育廳科學研究(編號:ZD2013015)