全景全程式研修:區域學科教育家成長新范式

——以寧波市學科教育家(小學數學)研修培訓為例

張紅波,劉清昆

(寧波教育學院,浙江 寧波 315010)

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》中明確指出,“創造有利條件,鼓勵教師和校長在實踐中大膽探索,創新教育思想、教育模式和教育方法,形成教學特色和辦學風格,造就一批教育家,倡導教育家辦學”。受此影響,全國許多省市也在制定與實施以培養教育家為目的的政策,但都以教育前沿理念研修、教育主張沙龍等形式實施,未形成統一的培訓研修范式。文東茅等研究指出,有計劃、有目的、有組織的研修、培訓可以加速教育家的成長,而教育家的成長研修關鍵是加強內容與形式的研究和設計。教育家的成長需要完善的培訓體系為其提供經驗交流的平臺,促進教育經驗的共享;提供咨詢指導服務及與專家面對面或在線交流、答疑的機會;提供診斷、評價服務;搭建展示平臺,宣傳其教育理念及主張;制訂有關自身教育思想的研究課題;自身職業發展計劃的設計與交流。教育家不可能靠政府工程批量生產,但政府部門可以為其成長搭建平臺、提供沃土。[1]鑒于此,筆者以寧波市學科教育家(小學數學)高級研修班的實踐為例,闡述我們所構建的教育家成長新范式——全景全程式研修,以期為他人所借鑒。

一、全景全程式培訓的內涵

研修的目標是催生區域學科教育家,所以在給出全景全程式培訓的內涵之前,首先闡述教育家的內涵及特質。《教育大辭典》釋義:教育家是在教育思想、理論、實踐上有創見、有貢獻、有影響的杰出人物。李吉林認為,教育家應具備兩個特質:一是對教育、孩子執著的愛;二是有自己的理論體系,即具有自己獨特風格的經實踐證明是有效、科學、符合規律且有廣泛影響的能被教育認可的理論。顧泠沅認為,能稱之為教育家者需熱愛教育事業,長期從事教育工作,做出優異的成績,并對教育有研究,有自己的教育思想和先進理念并形成自己的教育風格,在教育界有一定的影響。文東茅等調查研究亦指出,教育家應熱愛教育事業,并長期從事教育事業,有扎實的學科、專業知識和深厚的學識修養,有豐富的教育實踐經驗和獨到的教育理念,有卓著的教育理論和實踐成果,且被社會廣泛認同。綜上,我們發現教育家需具備如下的特質:1.有教育情懷。將教育當作事業,能積極面對教育的困境與現實,能對教育進行批判性反思,關注教育的未來,融生命于教育之中。2.有學科實踐探索。教育家成長于實踐中,自己的話語體系或教育主張生成于實踐中。3.有學科理論建樹。教育家會把自己的實踐反思提升為理性思考,形成自己的話語體系。4.有重大影響。教育家在教育實踐與教育理論上都有豐碩的成果生成,并在一定范圍和一定時期內產生較大影響,對推動教育教學發展起到重要作用。[2-3]教育家的“四有”特質正是我們研修設計的基石。

“全景全程式”理念源自于醫學領域,橫向全景式是中醫概念,認為人體的各臟腑是協同工作的,各有所長,只有協同工作才能保持身體的健康;縱向全程式為西醫概念,認為人的器官從過去到現在到未來的變化都是相互關聯的,需要了解它們的變化規律和過程才能更好地保持健康。研修的橫向全景式指對學員進行全方位的培養:前沿教育教學理念的浸潤,全國各地教育教學模式的深入交流與探討,自身教學主張及觀念的催生及物化;組建參訓者成長共同體及師徒梯隊,促使教學經驗的分享及生長;搭建教育理念及主張的展示平臺,擴大區域學科影響力。研修的縱向全程式指深入研究參訓者的每個個體專業成長歷程,發掘個體成長對教師專業發展的啟示,并依據個體教學風格為其量身定制培訓計劃,促使教學默會知識的外顯,進而上升為教育理念,通過合適的平臺擴展其區域學科的影響力。

二、研訓體系的構建

通過對25名研訓對象個人專業成長歷程、教學風格與主張、課題研究方向、培訓需求等全方位調研,我們將全景全程式研訓分為理念浸潤、觀點催生、主張普適三大模塊。理念浸潤是對研訓對象已有教學及專業知識的全面提升,為教學觀點顯性化、理論化提供理念支撐,是“學科教育家”的成長之基;觀點催生是在前期理念浸潤的基礎上,為自己多年教學實踐探索形成的教學風格、教學主張進行理論的提升,促使教學默會知識的外顯化,以形成自己的教學話語體系,是教育主張普適的載體;主張普適是將教育實踐與教育理念形成的理性思考進行反復的實踐檢驗、提升,經歷否定再否定后形成普適性的教育理論,在區域一定時期內形成深刻廣泛的影響,形成顯著的教育符號。

1.理念浸潤

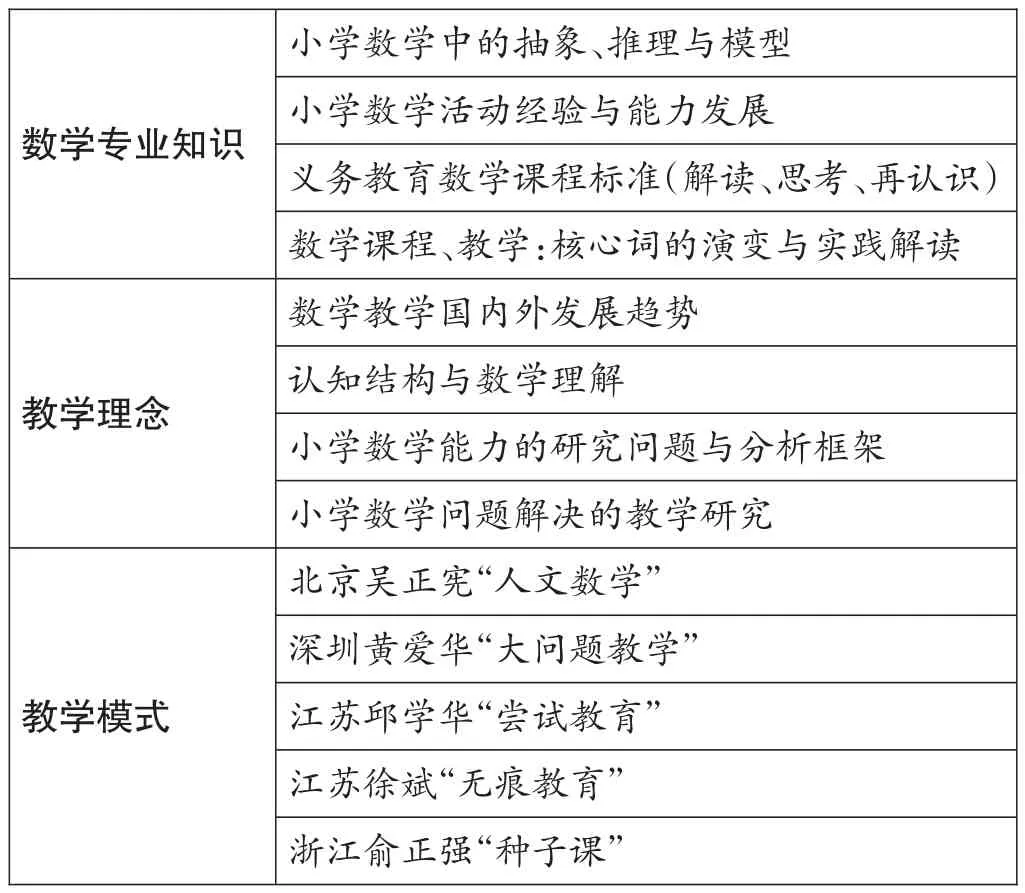

理念浸潤指數學專業知識、教學理念及教學模式的全方位再提升。名優教師擁有深刻的數學實踐解讀能力及相對成熟的教學風格,并能從相對高度俯視小學數學教學,但其擁有的知識及經驗有時卻阻礙其勝任創造性任務,如不能用數學知識發生發展及近代數學發展需求的眼光看待小學數學教學,教學中以知識傳授為主,數學文化缺失,針對研修團隊自身成長的困惑,我們設置了數學專業知識、教學理念及教育模式幾大培訓主題單元,邀請多位頂級專家團隊與參訓者面對面研討交流(具體研修方式參見表1)。

為了避免理念浸潤環節理念與實踐的割裂,實現理念與實踐的整合,每次研修都由“理論學習——專家對話、探討——課例研討——實踐反思”四個環節組成,保證理論課程與實踐課程的持續交織,將實踐經驗的提升貫穿于整個研修周期,盡可能做到所有項目都在“U-S”關系的專業發展學校進行。

2.觀點催生

觀點催生指對自身數學教學默會知識的外顯化、理論化。教學默會知識分教學內容的默會知識和教學活動本身的默會知識兩大類。教學內容的默會知識指教師在學習生活中獲得的教學內容的默會知識,具有常識性、默會性的特質,但有些知識的論據并非科學嚴密的,甚至存在錯誤,這就需要對其重新深刻解讀。教學活動本身的默會知識,包括教育教學情境性、程序性、體驗性默會知識,情境性默會知識主要是隨著教育實踐積累起來的,程序性默會知識需要在獲得相關陳述性形式的概念、規則下經由大量的變式練習與總結來實現,體驗性默會知識需明細課堂事件、解決策略及其與自身教學成效的利害關系。[4]觀點催生與理論浸潤交織進行,由“實踐探索——學習反思——伙伴協作——行動研究——教育研究”等環節組成,其中,實踐探索是觀點催生的基礎,學習反思是源泉,伙伴協作是平臺,行動研究和教育研究是產生方式。根據研訓團隊各自的教學風格及研究方向,我們對行動、教育研究進行了整合,分為以下幾個研究課題進行:“新課標核心概念的理解與實踐”,“小學數學教學中熱、難點問題的實證研究”,“小學數學教學過程中學生的學情研究”,“小學數學課堂教學行為研究”,“區域學科教育家培訓模式研究——以小學數學為例”。

表1 具體研修方式明細表

實踐知識在經歷中增長,教育主張在實踐中修正發展。催生教育觀點形成的過程是以教學實踐為對象進行研究的過程,是提出假說進行實踐、檢驗假說修正實踐的過程,是教學默會知識外顯化、理論化的過程。

3.主張普適

主張普適是指教育教學理念、主張形成區域影響,乃至形成教育符號。教育理念、主張是實踐智慧與理性智慧結合的產物,是對教育教學更有成效的方法體系與操作體系,是他人廣為學習、模仿、借鑒的對象。教育理念、主張能否形成區域影響是衡量名優教師能否成為教育家的一個重要標志[5],教育家培養對象亦期待培訓機構能搭建平臺幫助其擴大區域影響力。主張普適是催生觀點的實踐檢驗,由“師徒結對——教學理念展示——送教下鄉”等環節組成,師徒結對是自身外顯的默會知識的初步檢驗,教學理念展示是經檢驗的教育主張登上我們精品師訓項目“甬城匯智課堂”擴大影響的舉措,送教下鄉是促進區域教育均衡、履行教育家社會責任之舉。寧波傳統師徒結對每三年一屆,每位特級教師每屆可帶3—5名徒弟,影響面小,此次研訓的師徒結對環節為寧波市卓越工程(35歲下優秀青年教師)培訓學員與學科教育家(小學數學)研修學員搭橋,通過對優秀青年教師課堂教學實踐及教學研究的指導,進一步豐富與完善自己的教育主張。教育理念展示環節我們將研修班成員以各自的研修主題、教育風格分主題、分批次登上“甬城匯智課堂”進行教育理念的現場展示與研讀,力促其教育主張的影響遍及寧波市乃至全省。送教下鄉環節中研修團隊成員圍繞各自教育主張進行教學現場展示及宣講,并與工學矛盾突出的鄉村教師現場面對面經驗分享與交流,現場解答教育教學困惑,實現教育家的責任擔當。

三、研修的再思考

教育家不是隨著教齡的增長自然成長的,而是需不斷學習與鉆研,不斷反思總結自己的教育行為,上升為理性認識,形成自己的教育風格。[6]完善的研修、培訓體系,合適的培訓內容是教育家成長的催化劑。教育家培養團隊的組建要嚴謹、慎重,政府并不是只能無為而治,而是可以有所為有所不為[7],教育家培養體系的構建要緊密圍繞培養有教育情懷、有實踐探索、有理論建樹、有重大影響的擔當型名師展開,全景全程式研訓模式正是基于此展開的,通過理念浸潤、觀點催生、主張普適三大模塊的相互交融與整合,促使研修成員原本質樸的教育想法提升為教育主張,為催生區域性學科教育家搭建如下成長支架:

1.教育家研訓模式要兼顧研訓對象成為學科專家、教育專家、實踐專家的特性,全方位提升其數學專業知識、教學理念及教學實踐能力,誘發研訓對象的教育家“基因”。課程體系設置要做到使研訓對象既熟悉數學學科的發展狀況,又會用數學教育理論去指導教學實踐,還善于發現、提出、解決數學教學實踐中的問題,并進行理論思考和研究。

2.教育家研訓模式要注重理論與實踐的整合。教學本身就是理論植根于實踐,且與實踐不可分離,培訓課程要做到理論課程學習與實踐課程學習的持續交織與整合,將實踐經驗的反思與研究貫穿于整個培養周期,即研訓應在教學現場發生,并在實踐中驗證與修正其催生的教育主張。

3.教育家研訓模式應注重研訓團隊的教育實踐經驗、主張的交流、共享以形成學科教育家的群體性優勢,應加強群體成長經歷的實踐研究及教育主張的宣講,以擴大地區影響力。伙伴協作或同伴互助是激發教育靈感、打開教育思路的重要平臺,團隊經驗的共享與交流能促使個體默會知識的顯性化,幫助其自身默會知識的反省感知、提升;教育主張宣講平臺的搭建能幫助其迅速擴大區域的影響力,惠及地區基礎教育;群體成長經歷的實踐研究為地區其他專家型人才培訓項目提供借鑒范式,為培訓體系研究提供實驗載體。▲

[1]文東茅,林小英,吳霞.教育家成長的制約因素與政策建議——基于“教育家成長的政策支持”調查分析[J].中國教育學刊,2013(2):1-4,9.

[2][5][7]鮑成中,申國昌.教育家成長:符號與實踐的共生[J].中國教師,2012(17):30-34.

[3][6]顧明遠.論教育家書院對教育家成長的意義[J].中國教師,2010(17):4-5.

[4]隋潔,孟繁勝.教師教育教學默會知識發展機制探析[J].中小學教師培訓,2004(12):14-16.