小學數學教材中“感受式”知識的特點分析與教法探討

黃紅成

(揚州市江都區實驗小學,江蘇 揚州 225200)

數學教學中,有些知識和內容如果僅依靠教師的細致講解和直觀演示,很難讓學生準確把握和深刻理解,而需要依賴學生的生活經驗和知識基礎,借助豐富的數學活動和實驗來讓學生體會和感悟,使學生在活動中積累活動經驗和積淀數學表象,以支撐和服務于學生的數學理解與問題解決,進而實現諸如“讓學生在活動中感受數學知識、體會數學問題”等教學目標,像這樣的知識和內容姑且稱之為“感受式”數學知識。

一、“感受式”數學知識的教材分布與教學定位

(一)分布與特點

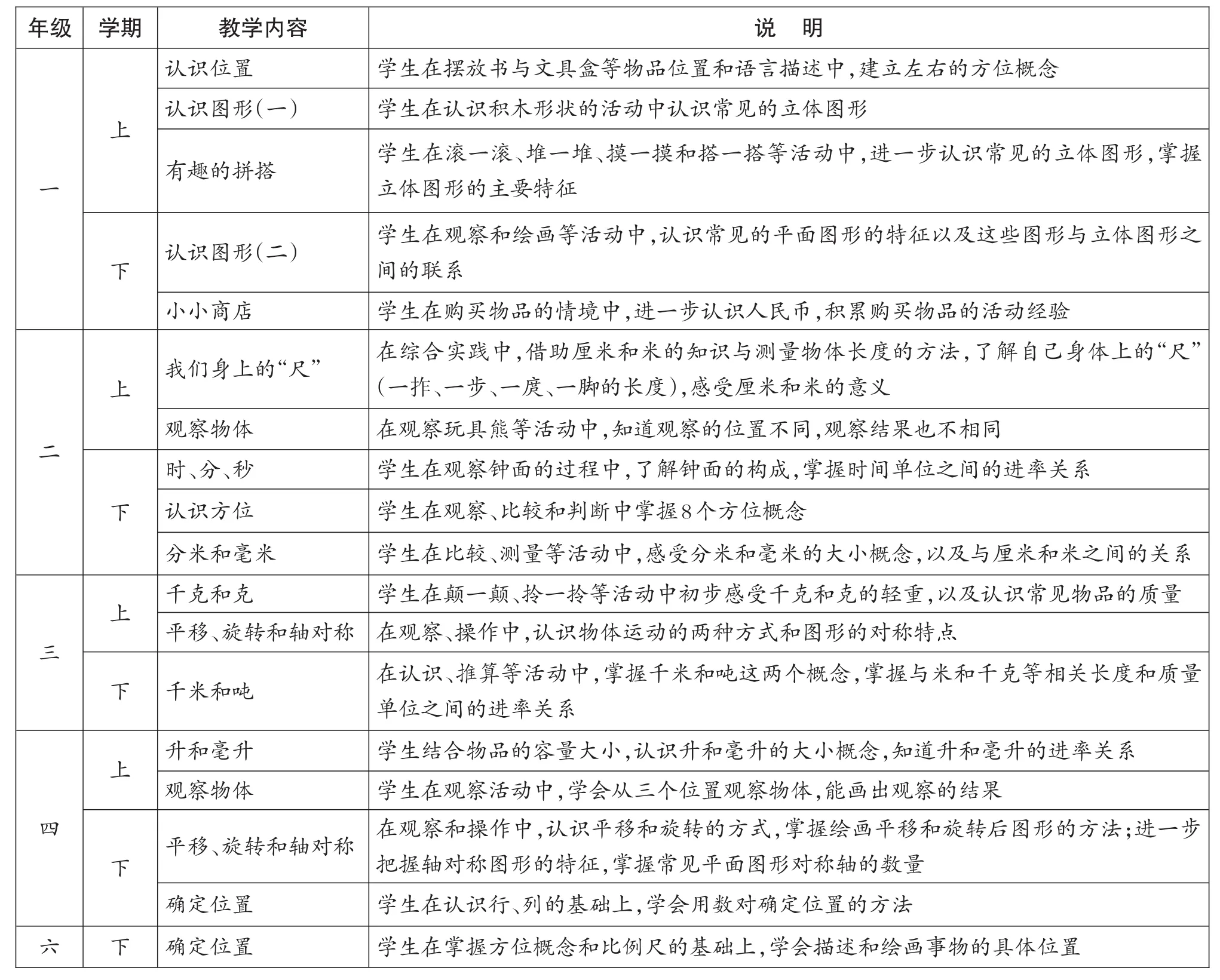

以蘇教版義務教育教科書數學教材(2013年教育部審定)為例,分析感受式數學知識的分布(參見表1)。

分析這些感受式數學知識,此類知識有兩個相似之處:一是基礎性。這些主要集中在第一學段,是學生學習數學的基礎和前提,而這一學段的學生經歷尚不夠豐富,思維能力也不夠發達,主要靠學生的操作和體驗,才能建立清晰的數學表象和獲得準確的數學感受,才能準確把握知識的意義、對象的特征和事物的屬性等。正因為有了這樣的特點,教師們對它們的教學定位就經常出現偏差或膚淺的問題,使得學生的基礎知識不扎實,方法掌握不牢固,問題認識不深刻,大大影響了學生的后繼學習和能力發展。二是獨立性。這些知識相對獨立,知識前后聯系不夠緊密,有的看似分布在不同的學期當中,但整合在一塊進行教學也未嘗不可,在小學數學知識體系當中相對比較獨立,與數與代數和空間與圖形中的知識的聯系并不緊密。也因此,教師們的教學不重視知識的前后聯系,對它們的教學目標不夠清晰,經常出現“教和不教一個樣”的教學情形。

(二)目標與定位

鑒于感受式數學知識的分布與特點,數學教學起碼應對如下兩方面予以重視和思量:

1.關于教學目標的設定

需要考慮這樣幾點:(1)基本性目標。基本性目標是一類教學內容所需要遵循和落實的共同教學目標。例如觀察物體雖然分布在不同的學段當中,但都是讓學生在觀察活動中懂得,觀察的角度不同觀察的結果可能不相同,提高觀察事物和解決問題的能力。(2)特定性目標。由于學生在不同的年齡層次和不同的能力發展階段,因而教學的要求和目的也會因此存在差異。例如觀察物體的教學,第一次教學只要求學生知道觀察的位置不同觀察的結果可能不相同,而第二次教學時需要學生能夠區別出到底不同在哪,還要求能夠正確畫出觀察的結果,是第一次教學的補充和提升。(3)發展性目標。學生獲得發展是教學的根本目標。教學既應有基本性的目標也需要有發展性的目標。有目標而不囿于目標,機動地實現預期之外的目標。例如教學觀察物體時,在第一次的教學中不僅要讓學生知道觀察的位置不同觀察的結果可能不相同,還可以讓學生在觀察中發現有些物體觀察的位置相對觀察的結果左右正好相反等結論,使得學生對觀察的結論有更全面和深刻的認識。

表1 “感受式”數學知識分布

2.關于教學要求的認識

應該注重這些要求:(1)加強教學的活動性。從表1可以看出,感受式數學知識多分布在第一學段,這學段的學生年齡相對較小,大多喜歡一些游戲或者活動。所以在教學時,應該迎合學生的心理特點和學習需要,為感受式數學知識的教學提供必要的教學形式,創設必要的活動情境或者故事場景來展開教學。(2)注重教學的感受性。感受式知識通常難以通過分析、聯系等方式來予以掌握和理解,而多半需要在具體的實踐活動中積淀直觀的表象、獲得可感的體驗和建立感性的認識。所以需要強調和重視學生在實踐活動中的感受和體驗,讓學生在活動中有所體驗、有所感悟、有所提高與有所發展。(3)突出經驗的積累性。經驗可以承接,也可以生長。教學的過程,是學生積累學習經驗的過程,是學生利用積累的學習經驗進行判斷問題和認識事物的過程。已有的知識經驗是支撐學生數學理解和問題解決的基礎,幫助學生積累知識經驗能夠促進學生的成長與提升。

二、“感受式”數學知識的教學舉措

(一)在實踐中積累數學認識與學習經驗

1.創設活動場景,幫助兒童豐富活動經驗

有意義的活動是孕育思維、培養能力的場所。在有意義的活動中,學生有體驗事情來龍去脈的機會,有思考和理解問題的時間,也有實現真正的數學理解的平臺。所以數學教學,需要加強教學的活動性和實驗性,想方設法創設有意義的活動場景,豐富學生的學習經驗,促進學生的數學理解。

可以說,學生是有一定生活經驗的,但是這些經驗往往是比較粗淺、零亂的,只能成為學生學習的“發展區”,輔助而不能支撐學生對新知的理解。因為在生活中積累的一些經驗和認識往往是無意識的,而且學生沒有明確的活動要求和目標,所以留下的通常是對活動過程的一些印象,而沒有多少豐富的經驗和全面的認知。例如人民幣的使用學生雖然非常熟悉,他們一般都有購買物品的經歷,但是如何付錢、怎樣找錢等問題學生在購買物品的活動中很少思考,雖經歷了卻沒留下多少經驗。所以學了《認識人民幣》教學《小小商店》時,我們的教學不能停滯于“再現教材場景”的簡單層面,而需要立足于“幫助學生積累豐富的活動經驗和在活動中學會思維學會解決問題”這些有利于學生后繼學習的發展性教學目標,精心設計情境和問題展開數學活動,讓學生在活動中想一想買1元的物品可以怎樣付錢又怎樣付1元錢最方便,讓學生想一想什么是付出的錢、什么是找回的錢以及與物品的價錢有怎樣的關系,最后還得讓學生回顧生活中哪些情形與購物的情形相似,以喚醒學生的已有經驗、加深學生對生活場景的印象,積累解決問題的經驗。只有這樣教學,才能發揮數學活動的作用,促進學生對常見數量關系的理解;才能彰顯實踐活動的意義,實現學生對學習活動經驗的積累和豐富。

2.設計操作問題,幫助兒童積攢實踐感悟

問題是數學的心臟,好奇心是學生的天性。以問題為紐帶設計有意義的實踐操作,可以引發學生強烈的學習興趣,讓他們帶著積極的學習心理傾向步入新知的學習,大大提高學生的學習參與度和學習效率。教學中,加強實踐操作,讓學生的手動起來參與學習和思考,給學生提供感悟數學問題的機會,可以提高學生對問題的感知和理解程度。

旋轉是常見的物體運動方式。但學生對這種運動方式的認識一般僅有整體感知和把握的水平,對于物體旋轉過程中局部和細節的變化鮮少關注,以致于“畫出旋轉后的圖形”成為該教學中的一個難點。因此教學時,必須引導學生對旋轉現象的局部進行觀察和比較,讓學生對旋轉現象有更為細致地把握。只有這樣才能幫助學生提高辨別能力,才能正確畫出旋轉后圖形的樣子。教學時,不妨設計一些操作問題,如讓三名學生背對屏幕面向全班,課件演示一根吸管沿一端點由12點位置逆時針旋轉90°的情形,隨即讓下面學生描述一下屏幕中吸管的旋轉方式,要求三名學生模仿屏幕中的操作。有的學生會描述,“老師把吸管旋轉了90°”,此時讓一學生盡可能把吸管順時針旋轉,“不對!應該是從12點方向轉到9點”。有了提示但學生一般都會習慣地繞吸管中心旋轉,“他的操作與屏幕中的一樣嗎?”“也不對!應該是吸管的下端不動,把吸管向左旋轉90°”。讓第三名學生正確演示后引導:“你覺得描述旋轉時需要說清什么?”“要說清旋轉方向,還要固定一個點,旋轉角度也要說清楚。”……在這樣的操作活動中,學生一邊否定前面的操作,一邊糾正自己的“錯誤”,一邊感悟操作的要求和注意點,逐步掌握了旋轉這種運動方式的三個要素,為接下來“畫旋轉后的圖形”的教學奠定了知識和經驗基礎。

(二)在操作中獲取數學認識和學習方法

1.加強對比辨析,幫助兒童厘正經驗認識

對比是指將兩種事物或一事物的兩個方面相對比較,其目的是為了弄清事情原委或糾正問題錯誤。數學教學也需要給學生清晰而準確的數學認知,尤其是低年級數學教學,模糊的認識容易造成錯誤的判斷,所以需要在教學中加強對比和分析,注重交流和辨析,幫助學生獲得正確的認識和形成科學的認知。

學生在生活或學習中獲得的一些感性經驗和認識,有時是不夠準確的甚至是錯誤的,直接影響了學生的認識和判斷。例如學生容易將有兩個面是正方形的特殊長方體或者近似的正方體誤認為是正方體,這種偏頗的經驗認識使得大多數學生在統計其中圖形的個數或者在觀察物體過程中判斷圖形形狀時經常出現判斷錯誤。所以教學《認識圖形(二)》,讓學生認識長方體和正方體時,需要加入對比和辨析教學環節,在明確什么樣的圖形是正方體后,借助特殊的長方體來讓學生憑眼力判斷是什么形狀的圖形,然后教師用“把面畫下來比較是否相同”的方式讓學生直觀地看出有的面不是正方形或者六個面不相同,從而知道這樣的長方體并不是正方體,最后讓學生判斷和驗證自己所帶的香盒、魔方等是否是正方體,得出判斷問題不能單靠直覺還需要驗證的認識。這樣,在比較、辨析和驗證的活動中,學生可以形成對比的意識和增強辨析的能力,不再膚淺地僅靠直覺來判斷問題,不再草率地依賴模糊的概念解決問題,同時也有利于學生對正方體和長方體的特征有更為準確地認識,能夠修正學生原有的偏頗認知,為以后的學習打下了扎實的認識基礎。

2.注重過程反思,幫助兒童獲取經驗方法

反思就是思考過去的事情,其目的是為了總結經驗,指導實踐。數學教學,也要重視總結反思,特別是對活動過程的反思,讓學生反思學習活動的過程和方式、方法,能夠實現積累活動的經驗和活動的方法,提高運用活動經驗解決問題的能力。

感受需要回顧才能升華為感悟,感悟積累多了才能有助于問題的判斷和解決。例如二年級的《觀察物體》的教學,其教學目標如上所述,主要是讓學生明白觀察的位置不同觀察的結果可能不同,幫助學生積累一些活動的經驗和表象。很多教師便依此借助玩具熊設計教學活動,讓學生從前后左右四個方向粗略地觀看玩具熊,即時積累玩具熊的不同表象再來解決問題。這樣教學本無可非議!但是要知道觀察物體不是觀看物體,觀察即細心查看事物的現象和動向。如此,本課的教學目標不能淺顯地停留在讓學生用即時獲得的事物表象來解決問題的層面,而需要引導學生細致地觀察對象的細微之處,準確感知對象的外部特征和特點,甚至獲得觀察物體的方式和方法的經驗認識。所以本課教學,應該在達成基礎教學目標的基礎上實現發展性的教學目標,讓學生在想一想(閉眼想象不同位置觀察到的玩具熊的樣子)、說一說(交流看到玩具熊的哪些部位)、連一連(用獲得的表象解決連線問題)的基礎上,再感受比一比(比較從前后或左右看到的玩具熊有什么不同)、用一用(用觀察玩具熊的經驗想象從不同位置觀察汽車所得到的結果)、憶一憶(知道觀察物體需要經過看一看、想一想、說一說、連一連、用一用等過程)等學習方式和過程。這樣教學,有活動有思考,有交流有反思,在讓學生用即時獲得的經驗來解決問題,獲得觀察物體的經驗和方法的同時,也可以利用課中的觀察經驗同化已有的生活經驗,進而提高學生運用已有經驗解決問題的能力。

總之,感受式數學知識是數學教學的重要內容,是學生學習與發展的前提和基礎。數學教學,需要對感受式數學知識予以高度重視,關注教學目標的合理設定、科學遴選和機動達成;需要對感受式數學知識的施教舉措予以必要審視,精心設計實踐活動,加強活動過程的體驗和感受,突出活動過程的對比和反思,幫助學生豐富經驗認識和獲得學習方法,提高學生數學學習的能力。▲