技術預見與產業發展方向選擇研究

陳德金 劉小婧

摘要:在高科技產業快速發展時代,各地都在搶占新一輪科技競爭制高點,準確把握產業發展方向對促進區域經濟提升具有重要意義。文章基于技術預見的視角,構建產業選擇評價指標體系,借助德爾菲方法選擇了福建高科技產業的六大發展方向;并利用有關數據進一步進行檢驗技術預見的結果,研究發現:基于技術預見的發展方向選擇與福建有關高科技產業發展規劃具有高度一致性,凸顯了技術預見的科學性與前瞻性。

關鍵詞:技術預見;高科技產業;發展方向;實證分析

一、 研究背景

在科技日新月異的時代,科技的重要地位對國家及企業已越來越突出,科技創新能力已經作為衡量國家綜合國力的一項越來越重要的指標,成為國際競爭的焦點。準確把握科技與產業革命帶來的發展機遇,正確分析科技的發展趨勢,對提高自主創新能力,促進經濟社會發展具有重要意義。作為科技創新“戰略導航系統”的技術預見,是捕捉戰略機遇的重要工具和推動官產學研用結合的重要平臺,為政府或企業提供了一種選擇優先發展的技術。尤其是針對區域技術預見的研究,確定區域優先發展的產業領域與方向,是制定產業發展規劃、優化產業結構的重要決策依據。因此,借助技術預見的方法,通過實證探討福建省高科技產業的優先發展方向,有利于資源要素的集聚與有效配置,實現產業突破發展。

二、 技術預見的有關研究與應用

1. 技術預見的概念。對于技術預見的概念,國際公認來自英國技術預見專家Martin教授,在他看來,技術預見是對未來較長時期內的科學、技術、經濟和社會發展進行系統研究,目的是要明確具有戰略性的研究領域,以及選擇那些對經濟和社會利益具有最大化貢獻的通用技術(Martin,1999)。經濟合作與發展組織認為“技術預見是系統研究科學、技術、經濟和社會在未來的長期發展狀況,以選擇那些能給經濟和社會帶來最大化利益的通用技術”。國內一些學者也積極探索技術預見及有關實踐,如穆榮平(2004)認為技術預見是把分析和交流過程結合起來,著眼于遠期,溝通、協商、合作與承諾是技術預見的精髓;李高(2008)將其界定為一種技術發展的整體化預測、系統化選擇和最優化配置;在陸小成(2009)看來,技術預見是通過區域科學共同體采取科學的方法和程序,把社會各領域專家的智慧有效整合,科學預測和把握未來技術發展的趨勢,尋找適合區域技術創新、主導產業選擇和區域發展的方向。綜上可以看出,在產業發展領域,技術預見是通過對產業進行系統分析,探索產業發展路徑與未來發展方向,促進資源要素的整合與優化配置,推動產業高效發展。

2. 國內外相關研究。近年來,技術預見的研究成為國內外一個研究熱點(李國秋,2014)。在中國,技術預見不僅是一個研究熱點,而且還成為國際技術預見研究的一個核心區(Sun,2010)。Patriek Ronde(2003)利用技術預見方法預測未來的技術發展方向和工業化進程。國內對技術預見的研究以定性分析為主,也有一些實證研究,如邱立新(2010)以青島市高技術產業優先發展領域的技術預見為例,利用德爾菲方法選擇了青島市優先發展的五大產業,并就技術預見作用發揮給出了對策建議;徐磊(2011)探討了技術預見的研究方法,并以上海開展技術預見研究為例,對比分析德爾菲法和技術路線圖的優劣勢;田紅娜(2012)探討了將“文獻計量法、情景分析法、德爾菲法、關鍵技術選擇法和路線圖法”五種技術預見方法分別融入制造業綠色工藝創新戰略制定過程。其他一些學者對技術預見及德爾菲方法也進行了不少探索(崔志明,2003;蔡順民,2008;劉超,2009;楊勇,2009;張志耀,2010;劉波,2010)。

3. 技術預見的實踐運用。技術預見實踐運用起源于美國,近年來,美、德、英、日等國紛紛加強對科技發展趨勢的預見與監測研究工作,實施國家技術預見行動計劃和制定科技發展規劃,取得了顯著成效。從技術預見的發展歷程來看,技術預見經歷了“始于美國—日本改進—歐洲跟進—世界各國開始加入”的歷史進程(Hariolf,2001)。在我國,與技術預見相關的工作始于1992年~1995年完成的《國家關鍵技術選擇研究》,國家科技部2002年啟動了國家高新技術領域技術預測與關鍵技術選擇研究,并出版了多部技術預見報告,中國科學院科技政策研究所也進行了技術預見研究與實踐。而上海是最早開展技術預見實踐活動的城市,2001年開始啟動第一輪技術預見,隨后北京、天津等城市開始了技術預見實踐,目前多數省市都開展了相關研究,并發布了技術預見報告。

三、 基于技術預見的產業選擇方向實證探討

1. 高科技產業優先發展方向備選域。對福建省科技產業發展現狀進行系統分析基礎上,搜集整理有關資料,參照國內外有關科技產業發展的現狀,初步整理形成了高科技產業發展備選領域目錄,采用三輪調查的方式,向一些相關領域專家發放調查問卷,將上一輪回收的調查問卷進行整理的結果反映到下一輪調查問卷中,通過三輪問卷反饋使不同專家的意見趨于一致。在此基礎上,組織專家研討會進行綜合評價,并經歷兩輪調查之后,對評價領域和評價指標進行歸類整理,形成了最終的備選領域目錄,包括電子信息、生物醫藥、新能源、新材料、節能環保、高端裝備、新能源汽車、海洋科技等八大產業的備選領域。

2. 指標體系的構建與問卷設計。調查問卷指標的設計是決定采用德爾菲方法成敗的關鍵,調查問卷設計必須堅持“全面、簡潔、準確、客觀、可行、一致”原則。目前日本、英國等國家都開展了基于德爾菲調查的技術預見研究,但在調查問卷設計和問卷統計方法上存在較大差異。國內一些學者采用德爾菲方法進行了系列研究,并給出了相應的指標體系(表1)。

借鑒國外有關問卷設計的經驗,結合前人研究的有關成果,形成了本次調研的問題集及內在邏輯,并構建了本次問卷調研的指標體系。主要包括如下五個方面:一是產業的熟悉程度,表示專家對產業發展的了解與把握程度。二是產業的重要度,包括產業在國內重要度、對區域科技發展的推動、區域競爭力的提升、區域經濟增長的促進和城市發展的作用。三是產業發展前景,包括產業發展基礎、發展水平、市場容量等。四是產業化情況,包括關鍵技術水平、產業規模化前景與時間等。五發展制約因素,包括技術、人才、資金、政策、基礎設施等。在吸納前人相關研究的基礎上,設計了本調查問卷的初稿,通過與學術研究小組及有關專家交流,進行了修改和完善,從而形成了本研究的最終調查問卷。

3. 指標權重的賦值。對產業熟悉的判斷,是由技術的專有屬性決定的,在一定程度上依賴于專家的專業知識水平,尤其是長期從事前沿學術研究的專家對項目的重要度、國內外發展水平、產業化問題等比較熟悉。因此,在處理德爾菲調查問卷中“非常熟悉”、“熟悉”、“較為熟悉”和“不熟悉”四類專家的判斷時,考慮到專家熟悉的程度,對每種判斷給出不同的權重,此次權重的賦值,借助劉冰(2007)給出的權重比(4∶2∶1),并對不熟悉賦予權重為零,并將四種情況的權重分別為賦值為1,0.75,0.25,0。通過對產業發展的指標評價的計算,采用5分制模糊指標評估法,然后采用混合加權系數平均法,同時對各個得分進行標準化處理,最終給出各個產業方向的最終得分,并根據得分的高低確定產業優先選擇方向。

4. 調查研究的統計分析。通過確定備選領域和調查問卷之后,采取德爾菲方法正式進行調研,以掌握的權威專家為調研對象,第一輪共發出專家咨詢問卷80份,收回67份,第二輪收回61份,最終的第三輪回收問卷58份。從專家隊伍組成情況看,高校、科研院所、產業界、政府的高水平專家參與,保證了本次預見的可靠性,也保證了預見結果的可應用性。對數據進行處理,研究結果發現:

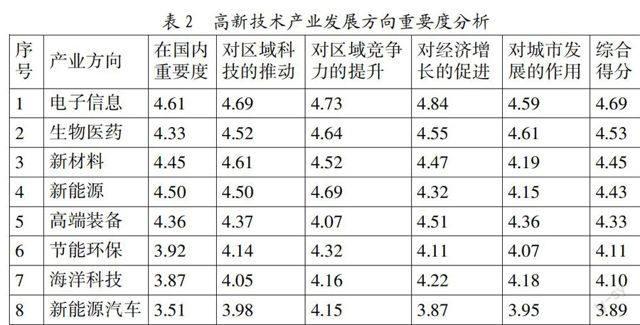

(1)產業發展方向重要性排序。按照重要性指標,包括產業在國內重要度,對區域科技發展的推動、區域競爭力的提升、區域經濟增長的促進和城市發展的作用,同時給出各個專家熟悉度的權重指標,根據備選領域在國內的重要度,以及整個產業在福建省經濟社會中的地位,調研的綜合得分如表2。由此實證結果可以看出,電子信息、生物醫藥、新材料等領域排在前列,可以看出這些領域發展的潛力以及在福建經濟社會發展中的地位,應該作為重點方向進行扶持。

(2)有關領域發展水平及未來發展潛力。調查結果表明:福建省高新技術產業發展基本上處于國家中等水平,除電子信息、新材料等基本接近國內先進水平,其他方面基本落后國內領先水平3年~5年,尤其在新能源汽車和海洋科技方面,由于發展基礎薄弱,差距較大。而有關未來發展潛力及產業化時間方面,主要考慮對經濟、社會和資源環境三個方面的影響程度及影響效果進行評估,如電子信息產業方面,發展潛力大并且產業化成本相對不高,市場容量也很大,應該是未來福建產業化發展前景較好的領域,尤其是此類產業可以明顯提升福建經濟發展水平與經濟綜合競爭力,可以有效提高人們生活質量,改善居民生活環境。

(3)有關產業化制約因素。多數認為資金因素對各個領域都具有很大程度的影響;政策和人力資源具有最大的影響,占到了全部調查項目的87.5%。由此可以看出,高科技產業的前期培育需要投入大量的成本及政策扶持,并且在高科技人才方面,需要加強人力資源吸引、聚集。

四、 實證結果的進一步論證

盡管技術預見是對未來產業發展方向所作的有關判斷,但為了進一步檢驗此次技術預見分析對福建高新技術產業發展方向選擇的定位,將利用福建省近年來有關高科技產業發展數據,檢驗產業選擇路徑的可靠性。為此,將借助《福建省高新技術產業發展研究報告(2012)》中的數據,歸納分析2008年~2011年高新技術產業發展情況。通過對近幾年高新技術產業整體發展情況的判斷,主要涉及有關產業產值、銷售收入、出口交貨值、銷售利稅及增速進行判斷,為每個產業的8個指標的每一種排序結果的排名賦予一個得分,參與排序的產業一共8個,其中第一名得10 分,第二名得9分,依次遞減,最后一名得3分,根據排位情況給出評分,給出最終排序情況如表3。

從實踐數據的排序可以看出,福建省高新技術產業發展趨勢與此次技術預見基本一致,電子信息、新材料、生物醫藥、高端裝備、新能源和節能環保分別列于1、2、3、4、5、6位,進一步論證了技術預見在福建省高科技產業發展中的有效性與前瞻性。

五、 研究結論與相關建議

高技術產業優先發展方向是產業結構的組織問題,它涉及高技術產業內部資源的優化配置,更關系到產業的可持續發展。技術預見的實證分析與實踐的數據檢驗的一致性,凸顯了福建高新技術產業發展路徑,也體現了《福建省“十二五”科技發展專項規劃》所提出的七大戰略性新興產業,同時,《福建省中長期(2006年~2020年)科學技術發展規劃綱要》也明確了高新技術產業發展方向與目標。由以上分析可以看出,電子信息、生物醫藥、新材料、高端裝備等在福建具有良好的發展趨勢,具有較好的拉動性,發展潛力巨大,應該是福建主導產業重點培育的方向。

為了推動相關產業的發展,政府需要對產業發展方向選擇進一步給予重視,克服產業發展過程中的一些限制因素,不斷完善高技術產業發展的相關政策;建立和完善高技術產業科技創新體系;加大高科技人才的培養力度;強化產業的輻射帶動作用,延伸產業鏈,形成產業基地與集群。同時,加強風險投資建設與社會綜合配套服務,為高科技產業發展創造良好的軟環境。

參考文獻:

1. 劉冰.技術預見在區域高新技術產業發展中的應用研究.中南大學學位論文,2007.

2. 劉波.基于技術預見的江西省LED產業發展戰略研究.南昌大學學位論文,2010.

3. 劉超,李云清.區域產業技術預見方法的實證研究——以江西省信息產業技術預見為例.第五屆全國技術預見學術交流會暨全國技術預見與科技規劃理論與實踐研討會會議論文集,2009.

4. 陸小成.技術預見對區域低碳創新系統的作用及其路徑選擇.科學性與科學技術管理,2009,(2).

5. 穆榮平.北京技術預見:實踐與思索.世界科學,2004,(4).

6. 邱立新.高技術產業優先發展領域評價與選擇——基于技術預見的實證研究.科技管理研究,2010,(14).

7. 田紅娜,畢克新,李海濤.基于技術預見的制造業綠色工藝創新戰略制定研究.軟科學,2012,(5).

8. 徐磊.技術預見方法的探索與實踐思考——基于德爾菲法和技術路線圖的對接.科學學與科學技術管理,2011,(11).

9. 楊勇.重慶生物醫藥產業技術預見及其對策研究.第三軍醫大學學位論文,2009.

10. 張赫林.基于技術預見的我國制造業企業低碳關鍵技術選擇研究.哈爾濱理工大學學位論文,2014.

基金項目:教育部青年基金項目(項目號:12YJC630007)。

作者簡介:陳德金(1983-),男,漢族,河南省信陽市人,上海交通大學管理學博士、管理科學與工程博士后,福建省科技發展研究中心經濟師,研究方向為科技產業與科技創新;劉小婧(1985-),女,漢族,福建省莆田市人,碩士,就職于福建省科技發展研究中心,研究方向為科研管理。

收稿日期:2015-03-12。