校企協同培養大學生可雇傭性素質

霍生平 李玉梅

摘 要:校企協同培養大學生可雇傭性素質具有顯著優越性,包括激發雇主培養人才的動力、促進大學生素質全面、有價值的成長、揭示校企培養人才的有效路徑、促進大學生培養與雇主需求直接對接。構建解析大學生可雇傭性素質因子結構的“冰山”模型,建立校企協同培養大學生可雇傭性素質的“二元協同”模式,并將其管理流程分解為以下有機銜接的各環節:校企協同關系建立、雇主需求信息管理、教學過程組織、教學績效評價、頒發證書、計付教學者報酬等。

關鍵詞:校企協同;大學生;可雇傭性;素質

中圖分類號:G710 文獻標志碼:A 文章編號:1002-2589(2015)09-0163-02

校企協同培養大學生可雇傭性素質,是在大學生人才資源市場中實現高校人才培養質量口徑符合社會需要、保障企業人才供給、促進學生就業和發展的有效方式[1],但相關研究還很單薄。為此,本文研究校企協同培養大學生可雇傭性素質的優勢、治理結構及管理流程,為該研究課題構建起一個主體框架。

一、校企協同培養大學生可雇傭性素質的優越性

1.激發雇主主動參與人才培養的內生動力。當前,多數企業對短期接受大學實習生的興趣不高,因為難以獲得人才利用價值而只是為高校義務培養人才,導致校企合作經常成為高校的“單相思”。而基于雇主對大學生可雇傭性素質需求的校企協同,則內生了吸引企業主動參與高校合作的“拉力”,從而改變甚或逆轉了校企合作的動因。

2.促進大學生素質達到全面、有價值的成長。大學生的人文素質、專業素質、業務素質都是必須培養的素質因子,三者不可偏廢,人文素質關系學生終身發展,專業素質和業務素質關系學生就業工作。可雇傭性素質,包含了這三個素質因子,使學生終身發展和就業工作都有了支撐,既奠定個人發展潛力,也滿足社會即期需要。

3.揭示校企深度融合培養人才的有效路徑。大學生可雇傭性素質的培養,既不是封閉“象牙塔”里高談闊論的單純“學道”,也不是實用主義熱衷的片面技能培訓,而是高校以開放胸襟吸納社會教育資源培養社會需要的人才,是通過校企協同促成理論學習與實踐經驗的適時即景融合,促進理論思想內化于“心”、專業知識轉化為“技”、業務經驗積淀為“能”。因而,該模式呈現了高校人才培養模式變革的重要路徑,即通過校企協同創造教育場景促成編碼知識與隱性知識在學生身上深度融合。

4.促進大學生培養與雇主需求的直接對接。大學生就業機會和薪酬不佳,甚至還不如一些農民工,造成讀書無用論彌漫社會,新的腦體倒掛現象流行于職場,但有的企業又難以招聘到適用的大學生,這源于高校對雇主人才需求反應遲鈍,實質是大學生人才資源市場機制失靈帶來結構性供求失衡。基于雇主需求培養大學生可雇傭性素質,有助于增強大學畢業生供給的針對性,形成高效的大學生人才資源市場機制,從而破解“就業難”和“招聘難”雙重困境[2]。

二、大學生可雇傭性素質的“冰山模型”

筆者在文獻歸納和專家意見咨詢基礎上,參照心理學家麥克利蘭(1973)的素質“冰山模型”[3],建立大學生可雇傭性素質結構的“冰山模型”描述各素質因子的邏輯、空間、時序和動力關系(圖1),該模型表明兩點:其一,從里到外,人

文素質處于圓錐體的內核,是內顯、驅動、深層因子,業務素質處于圓錐體的外層,是外顯、被驅動、淺表因子,專業素質處于圓錐體的中層,屬于中間因子,這表示依序應培養學生人文素質、專業素質、業務素質。其二,從水面上到水面下,人文知識、專業知識、業務知識等因子在水面以上,是編碼的顯性知識,其學習方式主要是聽課、閱讀;而人文品質、專業修養、業務能力等因子在水面以下,是非編碼的隱性知識,其中人文品質、專業修養的學習方式主要是領悟、積淀、熏陶,而業務能力則主要是模仿性操作、工作實踐。

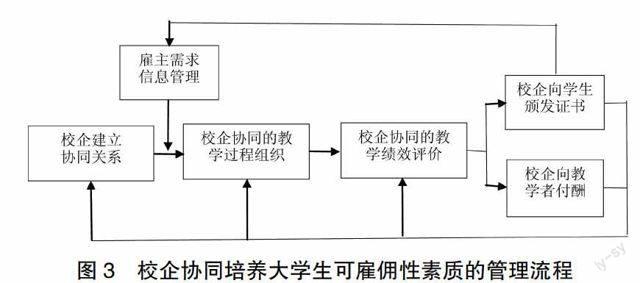

三、校企協同培養大學生可雇傭性素質的“二元協同模式”

筆者進而建立了校企之間既分工又協作、共同培養大學生可雇傭性素質的“二元協同模式”[4](圖2):大學教育資

源與企業培訓資源合作建立校企協同平臺,根據企業對大學生可雇傭性素質需求,按照學校培養學生人文素質、校企協同培養學生專業素質、企業培養學生業務素質的分工協作原則,合力促進大學生生成符合企業需求的顯性、隱性可雇傭性素質。

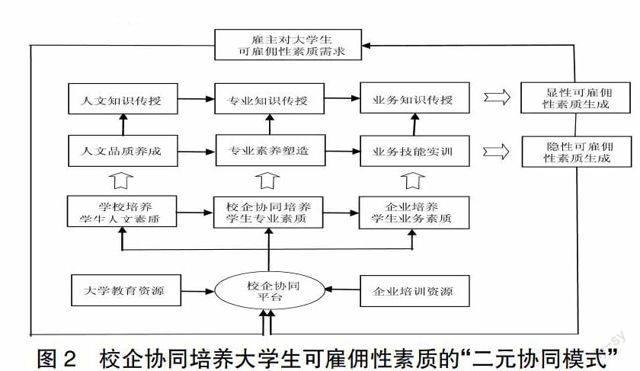

四、校企協同培養大學生可雇傭性素質的管理流程

校企協同培養大學生可雇傭性素質的管理流程如圖3所示,含蓋以下各階段:

1.校企協同關系的建立。在選擇合作伙伴時,高校一般選擇畢業生就業較多的企業,企業則選擇招聘在校生較多的高校,也可在政府指導推薦下或委托第三方中介服務機構實現校企優化匹配。

2.雇主需求信息管理。高校和參與協同企業,應當準確、動態掌握現實或潛在雇主對大學生可雇傭性素質的需求,建立雇主需求信息管理系統,形成暢通的信息交流網絡。

3.校企協同培養的教學過程組織。其一,協同制訂教學計劃。包括:教學目標確定,主要是通過資源共享培養大學生可雇傭性素質;課程設計,聘請校內專業教師、企業管理者和行業專家,引入實習實訓環境,編寫教材;教學方法選擇,課堂教學與實訓實習互補;教學過程組織,教學與生產交錯、實習與就業銜接。其二,協同實施教學計劃。成立校企協同教學指導委員會,根據市場需求共同修訂和監督實施人才培養計劃,對教學效果評價及反饋。

4.校企協同培養的教學績效評價。基于大學生可雇傭性素質“冰山模型”,征詢專家意見,選擇校企協同培養大學生可雇傭性素質教學績效的評價指標和評價方法。

5.校企分別向學生頒發證書。學校向人文教育合格的學生頒發畢業證,企業向可雇傭性素質合格的學生頒發合格證或發給招聘錄用通知。

6.校企分別按教學者績效計付報酬。高校根據各教師、院系的教學績效評價結果計付報酬,企業根據各培訓師(師傅)、部門的教學績效評價結果計付報酬。

參考文獻:

[1]謝晉宇,宋國學.論離校學生的可雇傭性和可雇傭性技能[J].南開學報:哲學社會科學版,2005(2):85-92.

[2]周葉中,羅教講.從市場需求看我國高校人才培養模式的改革[J].武漢大學學報:人文社會科學版,2000(6):830-

836.

[3]肖云,翟娟.基于冰山模型的農村經濟人素質研究[J].中國農業大學學報:社會科學版,2010,2(1):179-185.

[4]肖香龍.基于協同理論的多元平臺校企協同發展研究[J].現代教育管理,2014(1):39-42.