試論高中數學中的體驗性學習

周海東

在高中數學中,數學知識的邏輯性、理論性、抽象性等特質展現得極為突出,這在將學生帶入高階數學殿堂的同時,也為很多學生制造了學習困境。知識內容理解困難、思維方法難以選擇,是不少學生的真實學習感受。如何才能幫助學生走出高中數學的這一瓶頸?作者認為,開展體驗性學習,是一個較為理想的途徑。

一、貼近學生生活

作者認為,創設體驗性教學最為直接的一種方式就是盡可能地貼近學生生活。高中階段的學生對于生活已經積累了一定的基礎經驗,將數學知識內容與學生的實際生活相聯系,學生自然能夠很容易地將自己對于生活的體驗遷移至數學學習中來,這也就形成了體驗性教學的前提。例如,為了增強學生對于高中數學知識的體驗,我曾以學校的操場為模型設計了一道習題:操場是由一個矩形和兩個半圓組成的。現在,學校將要重建一個10000平方米的該形狀的操場,并保證跑道的寬度達到8米。若鋪設跑道的塑膠價格為150元/平方米,鋪設操場其他位置的草皮價格為30元/平方米,那么,請確定跑道面積S同半圓半徑r之間的函數關系式,并求出,若將半徑r控制在[30,40]之間,想要使得整個操場造價最低時r的取值。這個問題的情境與學生的實際生活是息息相關的,問題一出現,學生便感受到了十分真實貼切的體驗,對于其解答,自然是興趣大增,并感到這個問題的解決,仿佛就是在為自己學校的建設進行謀劃一樣。

高中數學知識并不是以抽象理論的形式獨立存在的,它與我們的實際生活有著千絲萬縷的聯系。因此,想要貼近生活創設體驗性教學,并不是困難的事。只要教師在進行教學計劃時,有意識地加入生活性元素,或是將數學知識內容以實際生活的形態予以呈現,便可以讓學生對于所學知識產生真實體驗,讓數學學習活靈活現。

二、促進互動交流

教師教,學生學,是高中數學課堂當中最為常見的教學模式,卻不是最有利于實現體驗性學習的實踐方式。如果僅僅靠教師一方的力量來呈現知識,那么,學生所獲得的數學教學體驗自然也就被過于狹窄地限制了。所以,大力促進學生之間以及師生之間的互動交流,也是推進高中數學體驗性教學的極好途徑。

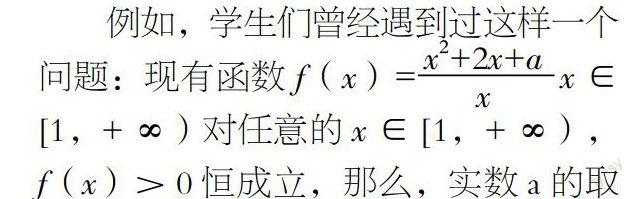

例如,學生們曾經遇到過這樣一個

問題:現有函數f(x)=—x∈

[1,+∞)對任意的x∈[1,+∞),

f(x)>0恒成立,那么,實數a的取值范圍是什么?大多數學生運用自己第一個想到的方法,解答了該題目之后便結束了,我卻沒有讓大家的思維止步于此,而是鼓勵每個學生說出自己的想法,集思廣益。果然,學生之間出現了三種以上的解答方式,大大拓展了學生的數學思路,學生對于這類數學問題的理解也更為深刻了。

正如上文所述,在實際教學過程中,筆者經常會為學生提供一些互動交流的課堂教學時間。通過在這樣平等狀態之下的思想碰撞,學生收獲到了來自各個角度的思維啟發,體驗到了高中數學的多元性,看到了數學問題解答的多種可能,以及數學探究的樂趣。

三、把握個體差異

教師除了從數學課堂的整體角度實施體驗性教學之外,還應當從學生的個體角度出發,力爭讓每個學生都能夠獲得應有的數學學習體驗。每個學生對于數學知識的掌握程度是不同的,因此,想要給每個學生以各自的體驗,對于學生個體差異的把握必不可少。

例如,在函數的教學過程當中,我帶領學生完成過這樣一道應用性習題:某工廠欲生產A、B兩種產品。生產開始之前,該工廠分別對兩種產品的利潤與投資進行了市場調查,并形成了兩幅圖象:左圖表示出了產品A的利潤與其投資之間的正比關系,右圖則表示出了產品B的利潤與其投資的算術平方根之間的正比關系。那么,當工廠投資x萬元時,請分別表示兩種產品的利潤表達式。若欲投資10萬元,怎樣在兩種產品間進行分配才能實現最大利潤?根據我對學生掌握程度的了解,我要求所有學生完成第一問,體驗函數關系式的產生,而掌握程度較好的學生完成第二問,完成函數最值求解的體驗。

很多學生在高中數學學習當中感到力不從心,很大一個原因便在于教師對于學生個體差異的把握不足。如果在每一次課堂教學中,教師都只是根據自己的預想展開教學,不考慮知識基礎不同學生的接受能力,這種教學效果必定會大打折扣,也難以讓體驗性教學真正落實。這個問題也是教師在開展體驗性教學時,所必須關注解決的。

在高中數學當中加入體驗性教學并不困難。教師們在進行教學設計時,要有意識地將理論知識與實際生活相聯系,為學生提供學習體驗的連接點。同時,為學生預留出足夠的自主學習空間,讓學生獲得的體驗更充分、更真實。

(作者單位:江蘇省清浦中學)