城鎮化過程中的公平就業及其社會決定因素

耿愛生 武發揚

摘 要:在我國城鎮化進程中,農村剩余勞動力轉入城市,在勞動力市場中面臨著就業歧視、社會保護缺失等一系列問題,也影響了我國城鎮化進程的健康發展。文章引入國際勞工組織提出的“公平就業”概念,從結構方程模型的理論視角出發,構建了包含指標及中間變量的公平就業模型,依據模型對若干外因潛在變量進行分析,解釋了我國城鎮化進程中非農產業人員就業的社會影響因素和存在的問題,并提出了對策建議。

關鍵詞:城鎮化 公平就業 就業保障 結構方程模型

中圖分類號:F840.613

文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2015)02-014-04

我國城鎮化正進入加速發展時期,據國家統計局發布的數據顯示,截止到2012年底,我國城鎮人口達到71182萬人,占總人口比重的52.6%。農村城鎮化的快速發展,使越來越多的農村轉移勞動力從事非農產業工作。據抽樣調查結果推算,2012年我國農民工總量達到26261萬人,其中外出農民工16336萬人。農村剩余勞動力的非農產業轉移,一方面加快了我國城鎮化的進程,另一方面也對我國城鎮的經濟、就業等方面提出了挑戰。中共中央十八屆三中全會通過了《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》,明確提出完善城鎮化健康發展體制機制,堅持走中國特色新型城鎮化道路,推進以人為核心的城鎮化。而就業始終是最根本的民生問題之一,是每個勞動者經濟福利的最重要來源。實現農村勞動力非農就業,是我國提高農村居民收入、推進城鎮化發展的重要舉措。隨著我國城鎮規模的擴張,越來越多的農村剩余勞動力被釋放出來,如果無法解決這部分人群的順利就業、充分就業與公平就業問題,可能會引發新的社會矛盾,并最終影響到我國的城鎮化建設進程。

但是,長期以來我國勞動力市場的運行機制存在著一定程度的扭曲。勞動者就業權利不平等,尤其是對農民就業的制度性歧視和社會性排斥仍然存在。勞資雙方的權利嚴重失衡,許多勞動者特別是農民工的合法權益得不到有效保障。而其中的勞資雙方的權利失衡是公平就業缺乏的重要表現。在此,公平就業是指國際勞工組織2008年提出的一個重要概念,它拓展了“體面勞動”的基本內涵,強調勞動力市場上雇主和雇員間的公平關系,而這種公平關系正是勞動者良好的就業和工作環境的重要保證。也只有通過公平就業,才能確保勞動者獲得充足的經濟保障、社會地位、個人發展并樹立自尊。

從近年來我國農村轉移勞動力的就業過程來看,他們一直面臨著正式和非正式的社會排斥(白南生,2012),也面臨進城后定居難,可持續發展能力弱的問題(吳曉燕,趙普兵,2013)。而這些問題產生的最重要根源都在于公平就業的缺失。那么在今后快速推進的城鎮化過程中,如何才能有效解決這一問題?回答這一問題需要首先從理論上解決何為公平就業?它受哪些因素的影響?這些影響因素的作用機制是什么?

基于此,本文從國際勞工組織提出的“公平就業理論”出發,利用結構方程模型,構建適合我國國情的公平就業社會決定因素理論框架,分析模型構成、變量選擇依據與測量方法,并結合城鎮化這一重要的背景,論述這一模型所具有的政策價值,為進一步實證分析公平就業的情況奠定理論基礎。

一、理論設計

(一)文獻回顧

為建立適合的理論模型分析我國城鎮化過程中的公平就業問題,需要對已有研究進行系統梳理,以確保建立的模型具有牢固的理論先驗性。在學者的研究中,李強通過對農民工和社會分層的研究,認為在城鎮化的就業過程中,農民工面臨著絕對剝奪的現象,在經濟收入、福利保障方面受到了不公正的待遇。程名望分析了中國農村勞動力轉移動因與障礙,認為農民工面臨著收入不公平問題,并且在戶口、子女入學、就業機會等方面受到歧視。Kevin Hong lin Zhang etal的研究證明了中國城鄉收入差距促進了城鄉之間勞動力的流動,但也存在一系列就業問題。保羅·諾克斯認為在城鎮化過程中,“非正式部門”工作的人,由于受到嚴格的勞動分工,面臨著住房擁擠、城市服務匱乏、貧困等問題。蒲文彬認為轉入非農產業的農民工存在收入偏低、缺乏社會保障、不能公平享受公共服務等問題。另外,一些學者從不同角度對這些就業問題的產生做了相關研究,蔡昉認為農村轉移勞動力就業存在戶籍制度的阻礙,這是就業問題產生的重要原因。喬明睿、錢雪亞、姚先國則認為要徹底消除戶口對城鄉勞動者就業差異的影響,并不僅僅是取消“農業戶口”就可以實現的,就業問題的產生還存在其他多方面的原因。辜勝阻、楊威通過對相關就業問題的分析,提出了強化創業技能培訓,建立創業專項扶持基金,減免創業稅費等措施,扶持農民工創業等解決問題的思路和措施。

綜上,相關文獻對農村轉移勞動力的公平就業問題的研究,多停留在定性的層面上,在當前農村城鎮化的大背景下,實現農村轉移勞動力公平就業亟需解決的問題有:在農村轉移勞動力進行非農產業就業時,公平就業水平的關鍵影響因素有哪些,如何對這些因素進行優化;社會因素影響公平就業水平的路徑關系如何進行衡量;各個社會因素對公平就業水平的影響程度如何,怎樣進行量化和測量。為了解決上述問題,需要引入定量的統計分析方法,并且對相關概念進行梳理和模型分析。

(二)理論設計

公平就業是理論模型建立的重要理論依據,因此需要先對這一概念的內容與表征進行界定。公平就業是指在勞動力市場中雇主和雇員之間公平的關系。這一概念最早由國際勞工組織在2008年提出,是對體面勞動概念的進一步完善和補充。而“體面勞動”的概念,是由國際勞工局局長胡安·索馬維亞在1999年國際勞工大會上所作的名為《體面的勞動》的報告提出的。后來國際勞工組織對概念進行了完善,其基本含義是,“體面勞動是指男女在自由、公平、安全和具備人格尊嚴的條件下,獲得體面的、生產性的可持續工作機會, 其核心是工作中的權利、就業平等以及社會保障和社會對話。”公平就業包涵了體面勞動的概念并對體面勞動作了進一步的補充,意味著勞動者享有公平的就業環境、良好的工作條件,以及體面的、不受歧視的工作機會,和國家社會對其勞動關系的充分保障等。

“公平就業”是體面勞動概念的進一步發展,它適應了全球化過程中雇傭關系的變化,為勞動者提供更周全的保護。能否實現公平就業,關系著一個國家勞動力市場的健康與否,并意味著勞動者在工作中能否受到足夠的保障。公平就業的缺失也會引發一系列的問題,并最終影響到經濟發展乃至社會穩定。因此有必要對公平就業的概念進行分析,并依照概念衡量我國勞動力市場的公平就業水平,并針對存在的問題提出相關完善建議。總的來說,公平就業概念包括以下七個方面的含義:

第一,自由而不受強迫的勞動。雇員應該擁有自由的工作權利,應該摒棄所有形式的強迫勞動,比如抵制性勞動、奴隸勞動、童工、雇員權利失衡而不能或者不敢維護他們的權利等。這一內涵是對“體面勞動”概念中自由勞動的補充,它增加了雇員權利失衡的解釋,認為雇員無法維護自身利益的情況也屬于非自由勞動的范疇。因此要實現公平就業,勞動者就應該是自由而不受強迫的。

第二,合同條款中的工作保障和安全的雇傭條件。雇主和雇員必須簽訂勞動合同,并且在勞動合同中要保障勞動者工作的權利,也就是說在公平的勞動合同框架下,雇主不能隨意開除員工,不能任意克扣和拖欠雇員工資;安全的雇傭條件意味著勞動場所必須是安全而有保障的,對于那些高危職業,需要有嚴格的生產安全保障,使雇員在工作時健康狀況不受到威脅。

第三,收入公平。勞動者在工作的同時應當獲得一定的收入,而這部分收入可以維持其基本生活的開支,這包括勞動者及其家人的基本生活需求,包括住房、子女教育、醫療和養老等。公平的收入還意味著必要的社會支持,例如國家為保障勞動者權益而設立的最低工資標準,為救助失業者和困難家庭而舉辦的各種福利政策等。

第四,社會保障。這包括國家的各項社會保險和社會福利政策。這包括為保障勞動者就業權利的失業保險、為保障勞動者退休收入的養老保險、為保障女性勞動者而設立的生育保險、以及為保障勞動者健康而設立的醫療保險等。另外社會保障還包括國家舉辦的各種社會福利和社會救助,例如為勞動者提供的失業救助金、為退休職工提供的福利津貼等。

第五,工作中的尊嚴和尊重。雇員不會因性別、種族、膚色而受到歧視。當勞動者在工作的過程中,不會因為出身的不同和地域的差異而受到不公平的待遇,也不會因為來自農村和來自城市的差別而受到歧視。每個人在勞動中都有人格尊嚴,并且這種尊嚴應受到良好的保護。勞動者男女平等,女性職工在就業過程中不會受到不公正的待遇。從廣義上來說,這種有尊嚴的工作不僅需要體制上的維護,更需要整個社會環境的支持,勞動者在工作的過程中,不僅能夠在本職工作內受到足夠的尊重,在社會聲譽中也不應該受到歧視和排擠。

第六,工作參與。雇員應參加工會,使雇員有自己的代表可以在監管框架范圍內對他們的雇傭和工作條件進行協商談判。

第七,富足和遠離異化,工作不僅是一種生存的手段;相反,工作是人類生存不可或缺的一部分,不能扼殺人們的生產力和創造力。

“公平就業”以上七個方面的概念,是一個統一的整體。它不僅包含了體面勞動的概念,更增加了社會保障、工作參與和保障勞動者創造力等內容。公平就業理念的基本內容可以細分為諸多維度和指標,通過這些維度和指標的模型建構,就可以測量一個國家或群體的公平就業狀況。

二、模型建構

(一)模型選擇

結構方程模型(Structural Equation Model,簡稱SEM)是基于變量的協方差矩陣來分析變量之間關系的一種多元統計方法,所以也稱協方差結構分析(covariance structure analysis)。一個完整的SEM包含了測量模式以及一個完全的結構模式。依此定義,SEM涵蓋了一組變量體系,并在此體系里依據理論建立潛在因素之間的回歸關系,同時建構潛在因素與觀察變項間的關系。結構方程模型包括測量模型和結構模型,其數學模型可用以下三個矩陣方程式來表示:

x=Λxξ+δ

y=Λyη+ε

η=Bη+Γξ+ζ

其中x、y分別是外因潛在變量和內因潛在變量的觀察指標,而η是內因潛在變量,ξ是外因潛在變量,ζ是干擾項(潛在誤差),B是內因潛在變量間的系數矩陣,Γ是外因潛在變量間的系數矩陣,ε是y的測量誤差,δ是x的測量誤差,Λx是聯接x至ξ的系數,Λy是聯接y至η的系數。

本文選取結構方程模型對我國公平就業問題進行研究,主要基于以下幾點的考量:首先,公平就業作為一個完善的理論概念,包涵了眾多的維度,因此傳統的統計方法很難對它進行直接的測量,而結構方程模型可以將公平就業作為潛變量,通過觀察變量對其進行間接測量;其次,結構方程模型可以處理多個原因變量和結果變量間的關系,從而科學的識別影響公平就業水平的關鍵因素,提出針對性的政策建議;最后,結構方程模型引入了測量誤差的變量,可以在研究公平就業的社會影響因素時,對測量誤差進行處理,從而提高研究的信度和效度。

結構方程模型分析過程可以分為模型構建、模型運算、模型修正以及模型解釋四個步驟。鑒于篇幅的限制,本文只依據公平就業理論和SEM進行相關模型構建。通過文獻理論分析的方法,構建關于公平就業的社會影響因素的結構方程模型。而關于模型修正等相關步驟,將在以后的研究中加以深入。本文旨在通過SEM路徑分析,解釋影響公平就業水平的社會因素,并提出相關的政策建議。

(二)模型構建的思路與理論假設

在SEM中,根據變量的能否直接觀測,分為觀測變量和潛在變量。潛在變量雖然無法被直接觀察,但能夠通過觀測變量的數據進行間接測量。公平就業概念由于存在多個維度,因此很難進行直接觀測,屬于潛變量的范疇。

所以,本研究在依據公平就業理論的基礎上,結合結構方程模型的特點,找出可以間接測量公平就業水平的觀測變量,并結合若干社會影響因素,構建SEM,即我國農村轉移勞動力公平就業水平的社會影響因素結構方程模型。在SEM的諸多變量中,其中公平就業的相關維度是內生潛在變量,社會影響因素是外生潛在變量。假設社會因素對公平就業水平的高低有影響作用。通過結構方程模型的建構,分析出社會因素影響公平就業的路徑,并通過對相關路徑的驗證和分析,提出具體的優化措施和政策建議。

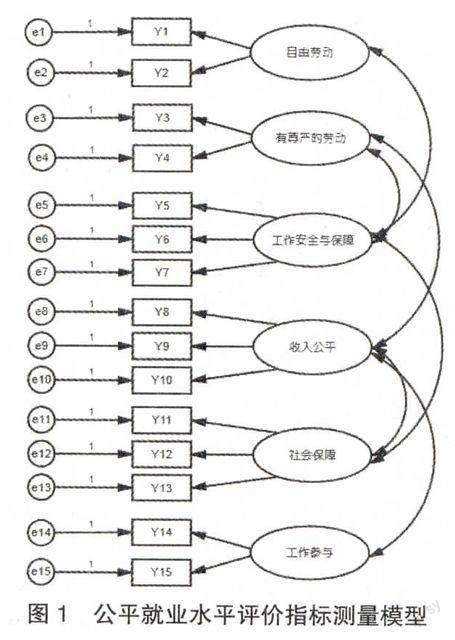

(三)內因潛在變量的選擇依據與設定

本文依據公平就業相關理論,將公平就業的概念分為自由的勞動、有尊嚴的勞動、工作安全與保障、收入公平、社會保障、工作參與和遠離異化等六個方面,這六個方面是公平就業的六個不同維度。由于公平就業水平作為潛變量無法直接測量,因此需要找出可以間接測量其水平的觀測變量。而以上六個方面可以通過觀測指標進行測量,這符合結構方程模型的多變量分析路徑,因此可以將這六個維度設定為SEM的內因潛在變量。在SEM模型中,包含了以上六個內因潛在變量和若干外因潛在變量,外因潛在變量綜合決定并影響內因潛在變量,而內因潛在變量的量化指標的大小,直接決定了公平就業水平的高低。

依據公平就業相關理論,將公平就業的概念分為自由的勞動、有尊嚴的勞動、工作安全與保障、收入公平、社會保障、工作參與和遠離異化等六個方面,這六個方面是公平就業的六個不同維度。由于公平就業水平作為潛變量無法直接測量,因此需要找出可以間接測量其水平的觀測變量。而以上六個方面可以通過觀測指標進行測量,這符合結構方程模型的多變量分析路徑,因此可以將這六個維度設定為SEM的內因潛在變量。

在模型的測量指標選擇方面,對于自由的勞動的潛變量的測量,根據其概念,選取強制性加班和每天工作時間兩個指標。有尊嚴的勞動,意味著勞動者在工作中免于遭受各方面的歧視,因此,對該潛在變量的測量,選取性別歧視和戶口歧視兩個重要維度。工作安全與保障,根據該潛變量的概念,選取職業病發病率、工作安保措施、和工傷賠付三個維度。收入公平意味著勞動者能夠得到足夠的收入,因此對于收入公平的測量,選取月收入,工資拖欠,和對收入的滿意度三個維度。在對社會保障潛變量的測量中,選取與農村轉移勞動力密切相關的養老保險、醫療保險和工傷保險三個方面。測量指標的變量分別為參加與未參加。工作參與,對于該潛變量的測量,分別選取工會與訴求表達渠道兩個維度。

(四)外因潛在變量的選擇依據與設定

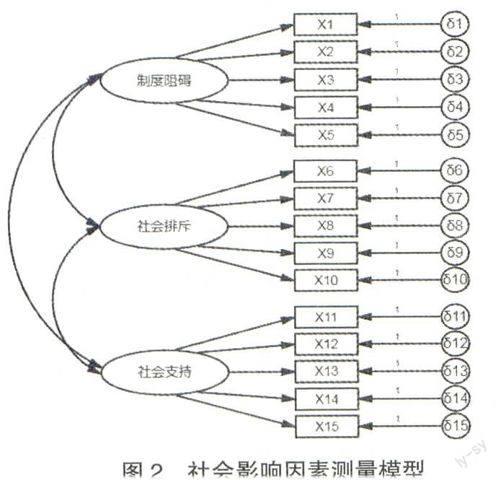

在外因潛在變量的選擇與假設方面,為了使假設更具有科學性,因此必須對我國學者的相關研究加以回顧,找出哪些因素會影響到我國的公平就業水平。縱觀我國學者在這方面的研究,大多集中在我國勞動力轉移及其存在的問題方面,而這些問題中既有制度方面的原因,也有社會經濟發展失范的結果。總的來說,我國公平就業水平的高低,在社會影響因素方面,主要受到制度阻礙、社會支持、和社會排斥等三個方面的影響。

從制度阻礙方面來看,目前我國農村轉移勞動力市場存在的問題,究其原因與現行的戶籍制度和土地制度、社會保障制度等有很大的關系(方運戰,2012)。政府主導的漸進性體制轉軌過程形成了勞動力市場的分割,形成體制內就業市場和體制外就業市場的共存,而這直接影響到農民工的就業(彭文慧,2010)。而且制度上的阻礙不僅來自于勞動力市場的分割,更來自于城鄉二元的戶籍制度。擁有城鎮戶口的勞動者不僅幾乎壟斷了主要勞動力市場上的就業,而且在次要勞動力市場中也處于有利地位(喬明睿,錢雪亞,姚先國,2009)。另外戶籍制度也對外來工造成了社會歧視,使勞動力市場存在社會公正缺失的問題(周大鳴,劉朝暉,2006)。這種以戶籍制度為主的阻礙,嚴重影響了農村轉移勞動力在就業市場上的生存狀況,使農村轉移勞動力在就業時面臨著各種問題。

從社會排斥方面來看,雖然我國《勞動法》第12條明確規定:勞動者就業,不因民族、種族、性別、宗教信仰不同而受歧視。然而在我國城鎮化過程中,卻存在著較為嚴重的社會排斥現象。這種社會排斥在這政治、經濟、文化方面均有所體現,并突出地表現為對農村轉移勞動力的歧視上。它包括性別歧視、地域歧視、城鄉歧視等等(孫曉燕,2010)。歧視性的社會排斥現象使農民進城不易,增加了農民進城的就業風險,還會減緩農民工市民化進程。而這種社會排斥也使得農民工無緣于城市政府提供的公共服務,加大了農民工就業和在城鎮生活的難度,造成了公平就業失范的現象,這其中集中表現在住房、教育和醫療服務方面(李祿勝,2010)。因此來說,社會排斥現象一方面使農村轉移勞動力無法實現就業市場上的公平就業,只能從事那些相對繁重和危險的職業,而另一方面又將他們排斥在社會保障體系之外,而沒有針對流動人口的專門的社會保險實行措施,這也加劇了農村轉移勞動力的就業問題。這種就業問題的存在,不僅有悖于公平就業的初衷,對我國農村城鎮化進程也產生了不良影響。

和社會排斥相對的,是對農村轉移勞動力社會支持因素。這種社會支持包括公共就業服務體系的構建、針對特定群體的社會資本的提升、政府舉辦的公益性的就業培訓和公會對靈活就業群體的支持等。社會支持對公平就業水平的高低有顯著影響,例如在市場導向就業機制下,勞動力信息機制運作的狀況如何,對勞動者尤其是農村勞動者的就業和轉移影響顯著(朱秀茹,鄭玉剛,2008)。另一方面,就業培訓作為社會支持的重要方面,能夠顯著影響勞動者的工資水平,例如接受一般培訓的農民工比未接受培訓的農民工收入高出11.49%,有技術職稱的農民工比沒有技術職稱的農民工收入高出7.60%(趙亮,2011)。另外除了就業服務體系和就業培訓之外,社會資本對公平就業水平的影響也相當顯著。例如青年農民工的就業與社會資本之間存在一定的內在邏輯聯系。實證研究的結果表明,青年農民工的就業質量偏低,且受其原有關系網絡和新建關系網絡以及組織化程度的顯著影響(彭國勝,陳成文,2009)。

從以上學者的研究中不難看出,我國農村轉移勞動力的公平就業水平,主要受到制度阻礙、社會排斥和社會支持等因素的影響。這社會因素包含了多種變量指標并且能夠被觀測,通過指標的變化,可以對內因潛在變量產生影響,進而影響到公平就業的水平。這種變量間的關系符合SEM建構的原則,并且對其影響路徑也可以進行進一步檢驗。因此,可以將SEM的外因潛在變量定義為制度阻礙、社會排斥和社會支持三個方面。

其中X是后續問卷中的測量指標,是對每個外因潛在變量若干維度的賦值。本文假設每個外因潛在變量中包含五個測量指標,通過這些指標可以測量社會影響因素的大小,依次用X1-X15表示。通過對測量指標取值的大小進行線性分析,就可以對社會因素影響公平就業水平的路徑進行驗證,并分析出其中的強弱關系,因此可以得到社會影響因素測量模型(圖2)。

對于社會支持潛變量的測量,根據對就業的影響因素分析,選取就業培訓、就業服務網絡、獲取工作的渠道、職業技能資格證書等四個維度進行測量。對于社會排斥的潛變量的測量,根據社會排斥的相關概念,分別選取政策歧視、社會歧視、公司不公正待遇等三個維度進行測量。對于制度阻礙的潛變量的測量,側重選取爭議頗多的戶籍制度與就業制度,目的是探究戶籍制度在現實情況下,對農民工的就業影響究竟有多大。

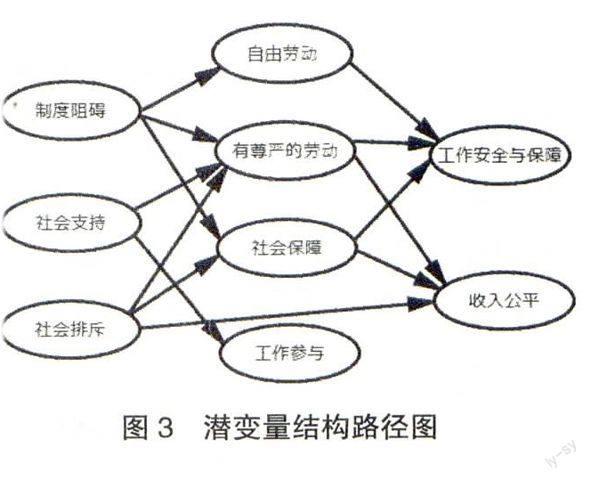

(五)模型相關路徑的假設

結構模型是用來描述潛在變量之間的因果關系、可解釋與不可解釋的變異等,主要通過路徑分析以驗證模型是否合適,分析潛在變量之間的協變性(共變性)、時間序列和因果關系強度等。因此在確定了潛變量之后,可以對模型的相關路徑關系進行假設(圖3):第一,假設制度阻礙對公平就業水平有影響作用,體現在影響自由勞動方面、有尊嚴的工作和社會保障三個方面。第二,假設社會排斥對公平就業水平有影響作用,體現在影響農村轉移勞動力獲得有尊嚴的工作、影響農村轉移勞動力的社會保障享受待遇、影響收入公平等三個方面。第三,假設社會排斥對公平就業水平有影響作用,體現在影響農村轉移勞動力獲得有尊嚴的工作、影響農村轉移勞動力的社會保障享受待遇影響收入公平等三個方面。通過以上假設,可以確定各潛變量之間的關系,從而得到SEM潛變量結構路徑圖(圖3)。

三、模型價值

(一)模型的理論價值

在理論層面上,本文引入了“公平就業”理論,并對該理論的發展脈絡與理論價值做了初步探討,在切合理論內涵的基礎之上,通過引入結構方程模型,構建了公平就業水平的測量指標,并對影響公平就業的相關因素做了初步探討,形成了新的理論模型。文章在對公平就業指標深入分析的基礎上,通過模型構建,對影響公平就業水平的各個潛變量之間的因果關系進行了系統分析,在研究內容和研究思路上都有一定程度的創新,構建的公平就業模型也有較強的理論價值。

本文構建了擁有完整測量指標和變量選擇的理論模型,可以滿足以后對公平就業水平的測量需要,并且可以測量公平就業水平的社會影響因素,為后續的理論分析提供數據支持。

(二)模型的實用價值

在實踐層面上,本文主要關注農村城鎮化過程中農村轉移勞動力的公平就業問題,通過相關的數據收集與分析,可以找出影響公平就業水平的關鍵影響因素,其研究成果可為今后改善城鎮化進程中的就業狀況提供一些理論依據和政策建議,從而切實解決農村轉移勞動力的就業問題,提高其就業保障水平,改善其面臨的公平就業環境。

總之,我國目前處于城鎮化高速發展的時期,農村剩余勞動力得到大規模釋放而進入城鎮,這部分人群的面臨著諸多就業問題,公平就業狀況令人擔憂。通過構建公平就業理論模型,并且從對模型的解釋和分析中不難看出,這其中既有制度方面的阻礙,也存在較為嚴重的社會排斥,同時社會支持的不完善也是問題產生的重要原因。因此,實現公平就業是解決其就業問題的關鍵所在,這既需要農村轉移勞動力自身的努力,也需要國家在制度層面上政策的傾斜,更需要整個社會服務網絡的支持。只有這樣,才能真正實現城鎮化過程中的公平就業。

[基金項目:中央高校基本科研業務費專項項目(201162004)]

參考文獻:

[1] 蘇振華,蔡旭昶.勞動者的選擇空間與勞動者地位[J].社會科學戰線,2011(3)

[2] CDSH.Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva,World Health Organization.2008

[3] 黃國穩,周瑩,唐劍嵐.結構方程模型及其在數學教育研究中的一個案例[J].廣西師范大學學報,2007(6)

[4] Joan Benach,Carles Muntaner,Vilma Santana (Chairs). Employment Conditions and Health Inequalities[R].Employment Conditions Knowledge Network (EMCONET). Final Report,20 September 2007

[5] ILO.Decent work in Asia:ILO activities in the region[R].Report of the Director-General in Thireenth Asian Regional Meeting,bangkok,2001

(作者單位:中國海洋大學 山東青島 266000;作者簡介:耿愛生,中國海洋大學法政學院公共管理系講師,博士,研究方向:勞動與社會保障政策;武發揚,中國海洋大學2012級社會保障專業研究生,研究方向:勞動保障。)

(責編:賈偉)