二語詞匯意義構建的認知語境研究

摘 要:詞匯意義的構建離不開認知語境的干預,而認知語境的構成要素則是本研究的重點,通過認知語境的分類,梳理出認知語境的要素。在分類的基礎上,本研究提出了認知語境的兩大作用:語義制約和語義創(chuàng)造。

關鍵詞:語境;認知;詞匯意義

1.引言

現(xiàn)代西方語言哲學轉向研究的先驅Frege(1960)認為,“一個詞只有在特定的句子中才有意義”。這無異于說:對詞匯意義的確定,要根據一個詞在一個句子中處于什么位置、起什么作用、與什么樣的指稱有關等語境條件來回答。他將語詞意義與其賴以出現(xiàn)的句子之中的言內語境本質地聯(lián)系在了一起,為后來對語境與意義關系的系統(tǒng)研究留下了探索空間。在其他哲學家如摩爾、奧斯汀、維特根斯坦,以及在當代語用分析哲學的代表性人物格賴斯、塞爾等人看來,理解一個詞就是理解它如何能被用在一個句子中。

對于語境在詞匯學習中起著多大作用一直是外語界的熱議話題。我們有必要搞清楚“語境”到底是什么。國內外有許多專家研究過語境。Halliday(1977,1978)從功能角度發(fā)展了Malinowski1923年提出,后來又經過Firth詳細闡述的語境觀念。系統(tǒng)功能語言學將語境從三個特點:域(field)、旨(tenor)、式(mode)進行了抽象定義。Brown和Yule(1983)對物質語境和互文語境進行了區(qū)分。胡壯麟(1994)將語境分成三種類型:語言、情景、文化。然而,它們的研究者都似乎缺失了一個極其重要的要素—認知。離開了認知就談不上真正的語境了。換句話說,語境從本質上來說是認知的。

2.從傳統(tǒng)語境觀到關聯(lián)理論中的認知語境觀

傳統(tǒng)意義的語境觀包羅萬象,涉及具體語篇的上下文、時間、話題、說話方式、人際關系、人對世界的知識、人際間的相互了解、文化社會等。從認知語言學的視域看,傳統(tǒng)語境觀的缺陷在于:它不能客觀地反映語言使用時交際雙方的心理狀態(tài)。實際上,人類的思維方式以及語言意義都來自人們的自身體驗(Lakoff & Johnson,1980; Lakoff & Turner,1989; Gibbs,1994; Gibbs & Tendahl,2006)。話語理解并不一定要依賴具體語篇的語境,因為語言使用者通過經驗或思維已經把有關的具體語境內在化、認知化了,這種語用要素內在化、認知化的結果就是大腦中的認知語境(熊學亮,1999)。隨著認知科學的興起,很多語言學家把客觀世界中種種制約話語的因素定格在人的認知的前提之下,讓主觀的認知統(tǒng)攬全局,把語境對話語的制約看成是與交際者的智力、性格、情感、信念、意圖等相互作用的結果,客觀的語境因素只有通過認知的過濾才能對話語的生成和理解產生作用,在此基礎上,語言學家提出了認知語境的概念。具體到英語學習過程,學習者主要利用句子語境和字面意義翻譯法進行認知語境加工,其次是利用背景知識和母語背景知識;此外,學習者還利用猜測、心理意象以及句法分析等策略進行語境加工(徐知媛,王小璐,2014)。傳統(tǒng)語境與認知語境概念的根本區(qū)別:傳統(tǒng)語境概念認為,理解話語的語境,一般說來是事前固定的,理解話語靠的是語言的解碼。而認知語境概念認為理解話語要看語境,而語境同樣要在語用的一般原則下形成假設,通過心理認知的過程,形成新的語境,從而揭示話語明說的內容和暗含的內容。

3.認知語境的分類

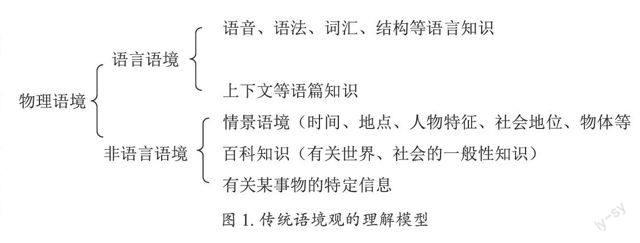

一般情況下,認知語境包括物理語境和心理語境(認知處理),物理語境物理語境由“主體”、“對象”、“時間”、“場景”和“話題”五個因素構成。呂叔湘曾經舉過一個典型的例子:同樣一句話,不同的人說,意義也不一樣,老師說“我去上課”,是去講課,學生說“我去上課”是去聽課;大夫說“我去看病”是給人看病,病人說“我去看病”是去讓人給他/她看病(呂叔湘,1999)。格萊斯所提出的合作原則所依賴的語境更多的是現(xiàn)場語境或物理語境,見圖1。

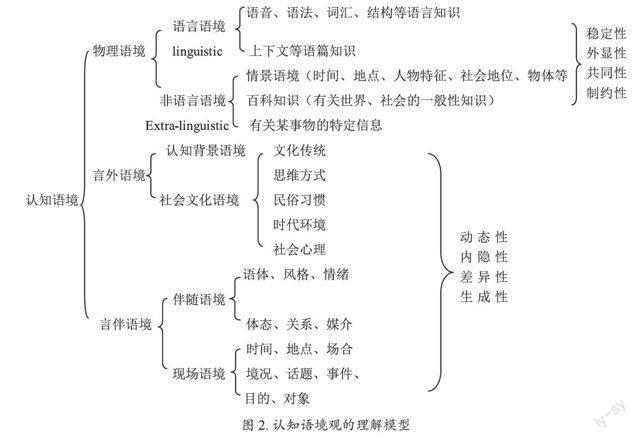

而認知語境所涵蓋的范圍更大、涵蓋面更廣、視野更寬,尤其是認知語境所包括的人的認知能力部分是過去的任何語境理論所沒有涉及的。它既是對物理語境的感知,而且還是內化在大腦中的知識體系。在認知語言學家看來,詞匯意義不僅僅來自于語言本身中的語境,而且來自更大的語境:人類的認知活動—意義建構與意義理解。認知語言學家與結構主義語言學家在詞匯意義上面有達成的默契:他們都否認語言形式的意義本身構成獨立存在的實體(趙彥春,2003)。不過,在結構主義者看來,語境依賴性指的是語言系統(tǒng)內符號之間的組合關系和聚合關系,這就是說,語境存在于語言之內。而在認知語言學家認為,意義確定在于語言體系之外的。意義本身是認知結構,嵌入于知識與信仰形式之內。Taylor曾經說過,任何語言表達式的理解,即便是最庸俗的表達式都需要相關百科知識的激活。言外之意是,對意義的把握是涉及一個龐大的認知體系。既然是體系,語境本身也是一個系統(tǒng),其諸多構成因素同樣具有相應的結構性。這種結構性表現(xiàn)在兩個方面:一是其內部諸多因素之間不是雜亂無章的堆砌,而是類似于原子構造般的-有穩(wěn)定的核心因素,也有較自由的外圍因素。二是其外部同語用學研究的另外兩大要素-話語實體和語用主體互相交叉滲透,互相交換能量,從而不斷產生新的語境因素。注意到語境的這種結構性,具有重要的理論價值(王建華,2002)。內部核心語境構成的因素和外圍語境構成的因素共同作用下搭建了認知語境。所謂核心構成因素是指在現(xiàn)實交際中與語用過程同現(xiàn)的、并與之伴隨始終的種種因素,它們相當的穩(wěn)定,與語用交際密不可分。常見的有:時間、地點、場合、境況、話題、事件、目的、對象等不可少的現(xiàn)場語境因素;另外,還有社會心理、時代環(huán)境、民族習俗、思維方式和文化傳統(tǒng)等。因為任何語用交際都在它們的影響之下進行,語用的成功與否,同它們密不可分。語境的外圍構成因素主要指在語用交際中出現(xiàn)的一些帶有臨時性質的因素,如交際者的身勢、體態(tài)、關系、情緒,語用的語體、風格等。同核心因素相比較,這些因素或不是伴隨始終的,而是可選擇的;或不是必有的,而是可缺的; 或出現(xiàn)頻率不很高,或性質和功能不太穩(wěn)定,更多的帶有臨時的、自由的色彩。

基于上述相關描述,認知語境觀的認知模型可以通過下面的模型來解釋,見圖2。

語境的功能是相互交叉滲透的,語境功能的實現(xiàn)是有條件的,一是語境本身的顯隱程度、關聯(lián)程度。語境的表現(xiàn)形式是外顯和內隱。言內語境和物理語境對話語的影響是直接的,其功能的實現(xiàn)處于優(yōu)先的順序。社會文化語境、心理語境是內隱的,有的時候是難以順利實現(xiàn)的。主體的語用能力、認知能力越強,生成語境的本領越大,語境功能難以發(fā)揮的可能性也越大。搜索語境的最佳關聯(lián)能力是語境功能實現(xiàn)的關鍵。比如下面一則幽默文字利用Lie(躺)和lie(撒謊)形成的有趣語境:

Father(reprovingly):“Do you know what happens to liars when they die?”

Johnny: “Yes,sir,they lie still.”

這個“l(fā)ie“大大加強了語境效果。再如:

If you do not learn a craft when you are young,you will have to earn your living by craft when you grow up.(你如果不趁年輕好好學點手藝,長大后就只有靠欺騙過日子了。)

盡管認知語境非常復雜,但是還是有章可循的。隨著人類認知和視域的不斷加深和拓寬,認知的分類還可以進一步細化。關聯(lián)理論認為,話語的關聯(lián)程度依賴于語境效果和處理努力,語境效果與關聯(lián)成正比,處理能力與關聯(lián)成反比。作者把處理努力理解為認知語言環(huán)境所消耗的腦力,關聯(lián)性越強,話語就越直接,認知所耗的腦力越小,給受話者帶來的認知負荷就越小;關聯(lián)性越弱,話語就越隱含,消耗的腦力越大,受話人的認知負荷越大。交際中說話人對認知負荷增減的利用就表現(xiàn)為一種交際策略的利用。所以,隨著交際的深入,語境的穩(wěn)定性、外顯性、共同性以及制約性不斷往動態(tài)性、內隱性、差異性以及生成性發(fā)展,兩者之間的互動推動語言交際向縱深方向發(fā)展。

4.認知語境的作用

4.1 認知語境對語義的制約作用

任何一種自然語言都是由語言形式與語言意義構成。語言形式往往是靜態(tài)的,語言意義的生成是動態(tài)的。用有限的語言形式來表示無限的語言意義,必然會出現(xiàn)以相同的形式來表示不同意義的現(xiàn)象而產生歧義。許多持模塊論的語言學專家把話語理解分為解碼和語用推理兩個階段,認為語境的作用是在對字面意義認知的基礎之上。這個觀點的問題在于:字面意義并不一定都能被讀者所認知,即便如此,語言的多義性就決定了語境從交際一開始便產生了干預。所以語言意義與語言形式有時互相制約,互相影響,而又統(tǒng)一在一起。語言的多義性為歧義的產生奠定了基礎,語法的多層次則為歧義的產生提供了條件,而消除歧義、確認指稱必須借助認知語境加以解決,詞匯的歧義往往是詞匯的多義性以及語法結構的不確定性所產生。例如:

(1)Mary looked very hard(瑪麗看上去非常努力/非常嚴厲/非常艱難。)

這一例句中的“hard”是一個多義詞,可以解釋為“努力”,也可以解釋為“嚴厲”,還可以解釋為“艱難”,具體指的是什么,完全需要依靠實際的認知語境才能確定。

(2)College demands change. (大學要求改革/大學的要求變了。)

很明顯,例句中的demands既可理解為動詞,也可理解為名詞。change同樣如此。于是此句就產生了兩個不同的意思:(1)大學要求改革。demands是動詞,change是名詞。(2)大學的要求改變了。demands是名詞,change是動詞。再如:

A: Bob doesnt seem to have girlfriend these days.

B: Hes been driving to Newcastle every weekend.

B的回答在不同語境下可解釋為:

(1) Bob有女友在Newcastle,他每周末都去看她。

(2) Bob周末在Newcastle公務繁忙或者有許多應酬或消遣,不需要找女友。

不難發(fā)現(xiàn),歧義是把一個語言單元孤立起來看時才會產生的,只要把它放在一定的語境中,歧義才不存在。語言的使用與特定的環(huán)境有密切的聯(lián)系,語言的交際功能只有在特定的言語環(huán)境中才能實現(xiàn)。

4.2 認知語境對語義的創(chuàng)造性作用

詞匯語義盡管存在字面意義或者詞典意義,但是在具體運用過程中其意義往往帶有不確定性,會出現(xiàn)新的意義、新的所指。歸其原因就在于語境的因素。語境不僅僅制約歧義,還能給詞匯語義提供創(chuàng)造性的臨時意義。比如“The graying of Australia has produced a significant shift in the provision of retirement housing”。“gray 的本義是“灰白色的”。這里作者用“gray”暗指“澳大利亞的人口老齡化傾向”。這個新的意義是 “gray” 一詞本身所不具備的基本義。正是特定的語境使 “gray”一詞獲得了這一臨時含義。脫離了這個特定的語境,“gray” 就不可能是這一含義。再如: I was shocked at his sexist attitude and told him that I was in love with Pandora because of her brains and compassion for lesser mortals. My father gave a nasty laugh and said,“Oh yeah!And if Pandora was as ugly as sin,you wouldnt have noticed her bloody IQ and bleeding heart in the first place.”

這是在一次父子談心時,兒子向父親透露自己之所以愛上女同學Pandora,是因為她聰穎過人,且富有同情心。而父親卻對此不以為然,認為兒子是受她美貌的吸引,便對兒子諷刺道,“Oh yeah”顯然是一個反語Irony。翻譯時應考慮保留這一反語的譏諷語氣,但如果照字面直譯為“確實是”并不足以傳達出yeah所帶的強烈情緒色彩。因而根據Oh yeah在這一語境里的實際內涵及篇章所提供的相關信息,這里應該理解為為:“父親冷笑一聲說:‘說得倒好聽! 要是潘多拉是個丑八怪,你會看上她的那個智商和軟心腸嗎”?

理解交際的基礎是共有的認知環(huán)境,有利于我們正確審視語言交際的性質;英漢兩種語言體系中,通過語境知識對事物間關系進行理解的情況很普遍,有時候甚至完全依靠“意會”而不是“言傳”來完成理解。這會涉及各種各樣的因素綜合作用:

總之,在人們的語言活動中出現(xiàn)的意義是很復雜的。由語言本身的意義,有環(huán)境給予語言的意義;在語言本身的意義之中,有字句顯示的意義,有字句暗示的意義;在字句顯示的意義中,有單字、單詞的意義,有語法結構的意義(呂叔湘,1982)。

5. 結語

學習者的閱歷越豐富,心理聯(lián)想也就越豐富,認知努力也隨之越強。我們趨向于把詞匯學習理解為是在語境中進行的,因為嚴格意義上來說,世界上不存在“脫離語境”的詞匯學習。詞匯的不同意義是通過語境來確定的。我們甚至可以得出這樣的結論:通過語境,我們才能全面認識詞匯的意義;通過語境,我們才能在交際中全面顯示詞義;通過語境,我們才能進行詞義分析。這一觀點也這證明了兩大對立的詞義本質的觀點:一種是“固定意義”,另一種是“模糊意義”觀。認知語境觀認為:詞匯意義就是在認知語境支配下不斷對指稱模糊、語義不穩(wěn)定的詞匯擴充“固定意義”,是原來的固定意義不斷獲得新生命。盡管語義有時候存在模糊性,人們在使用的時候似乎沒有任何問題,這是因為人們在認知世界和交際活動中會自動尋求關聯(lián)。

參考文獻:

[1]Frege, G. 1960. On sense and reference. In Geach P. & M. Black(eds.) Translations from the philosophical writings of Gottlob Frege. Blackwell, Oxford: 56-78.

[2]Halliday,M.A.K.1977.Learning how to mean: Explorations in the Functions of Language. London: Edward Arnold.

[3]Halliday, M. A. K. 1978. Language as social semiotic: the Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold.

[4]胡壯麟,1994,《語篇的銜接與連貫》,上海:上海外語教育出版社。

[5]呂叔湘,1999,《現(xiàn)代漢語八百詞》(增訂本)。北京:商務印書館。

[6]呂叔湘,1982,《中國文法要略》。商務印書館。

[7]王建華,2002,關于語境的構成與分類,《語言文字應用》第八期。

[8]熊學亮,1999,《認知語用學概論》。上海:上海外語教育出版社。

[9]徐知媛、王小璐,2014. 中國英語學習者的隱喻理解策略及理解模型建構,《外語教學與研究》第一期。

[10]趙彥春,2003,《認知詞典學探索》。上海:上海外語教育出版社。

作者簡介:周志遠,男,副教授,碩士生導師,研究方向:認知語言學。