足月妊娠臨產胎兒窘迫發生因素及兩種手術方式的干預效果分析

羅培英 陳偉 張穎 解左平

[摘要] 目的 探討足月妊娠臨產胎兒窘迫發生因素及剖宮產術與陰道助產術干預效果。 方法 2012年10月~2013年10月期間我院接收的104例足月妊娠臨產胎兒窘迫產婦隨機分為觀察組和對照組兩組,各52例。對照組產婦均施以陰道助產術,觀察組產婦均施以剖宮產術,對比分析兩組的胎兒窘迫發生因素及母嬰結局。 結果 兩組胎兒窘迫發生因素(胎盤因素、臍帶因素、母體因素、胎兒因素或羊水糞染等)比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。觀察組產后出血、新生兒窒息、缺血缺氧性腦病、胎兒生長受限、產褥感染及低蛋白血癥的發生率分別為5.77%、5.77%、3.85%、1.92%、11.54%、9.62%,與對照組的9.62%、7.69%、5.77%、1.92%、7.69%、5.77%相比較,差異無統計學意義(P>0.05)。單因素Logistic回歸分析結果顯示,臍帶、胎盤、胎兒、母體、羊水糞染均是胎兒窘迫的危險因素。兩組中均未發生新生兒死亡結局。 結論 治療足月妊娠臨產胎兒窘迫應用剖宮產術與陰道助產術均能獲得較好的母嬰結局,應根據產婦具體情況而選擇適當的分娩方式。

[關鍵詞] 剖宮產術;陰道助產術;足月妊娠;胎兒窘迫

[中圖分類號] R719 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701(2015)19-0054-03

胎兒窘迫是指胎兒在子宮內由于缺氧而引起的一系列合并癥,主要表現為胎心率的異常、胎動的減少等,若不及時進行處理,將會導致胎兒出現多臟器或腦組織的不可逆損傷,增加圍產兒的病死率,危及胎兒的身心健康和生命安全[1-3]。臨床分析認為,導致胎兒窘迫發生的因素包括母體、胎兒、胎盤、臍帶等,目前對于胎兒窘迫的處理,主要以剖宮產術和陰道助產術為主要方式[4]。但對于這兩種手術方法的治療效果報道不多,本研究旨在回顧分析發生胎兒窘迫的影響因素及剖宮產術和陰道助產術用于胎兒窘迫干預的應用效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集2012年10月~2013年10月期間收治的104例存在胎兒窘迫的妊娠臨產產婦作為研究對象,參照《婦產科學》(第7版)中診斷標準確診[5],年齡24~38歲,孕周37~40周,所有孕婦均為初產婦,單胎頭位,骨盆測量未見異常,無頭盆不稱等,估計胎兒體重約為2.5~3.6 kg。排除嚴重的重要器官功能障礙者;患有妊娠高血壓綜合征或胎兒發育異常者;合并出血性疾病或具有出血傾向者;具有精神疾病或嚴重意識障礙,無完全行為能力者;正在服用影響凝血功能藥物者;過敏體質者。本研究符合醫院倫理委員會相關標準并經批準,所有產婦均為自愿參與研究并與醫院簽署知情同意協議書,將其隨機分為兩組,其中對照組產婦的平均年齡(27.5±5.3)歲,平均孕周(39.26±1.24)周,觀察組產婦的平均年齡(28.2±5.5)歲,平均孕周(39.78±1.41)周。兩組產婦一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 治療方法

對照組產婦施以陰道助產術結束分娩,主要包括臀位牽引、應用產鉗等操作;觀察組產婦采取腰-硬聯合麻醉,麻醉成功后于其下腹壁作橫切口行子宮下段剖宮產術結束分娩。產婦術后均給予合理應用抗生素以避免發生術后感染。

1.3 觀察指標

記錄胎兒窘迫發生的原因,包括胎盤因素、臍帶因素、母體因素、胎兒因素或羊水糞染等,并進行對比分析;比較兩種分娩方式下母嬰的結局差異,包括產后出血、新生兒窒息、新生兒死亡、缺血缺氧性腦病、胎兒生長受限、產褥感染及低蛋白血癥等。

1.4 統計學方法

數據分析均采用SPSS17.00統計學軟件包,采用百分率形式表示計數資料,進行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 胎兒窘迫影響因素比較

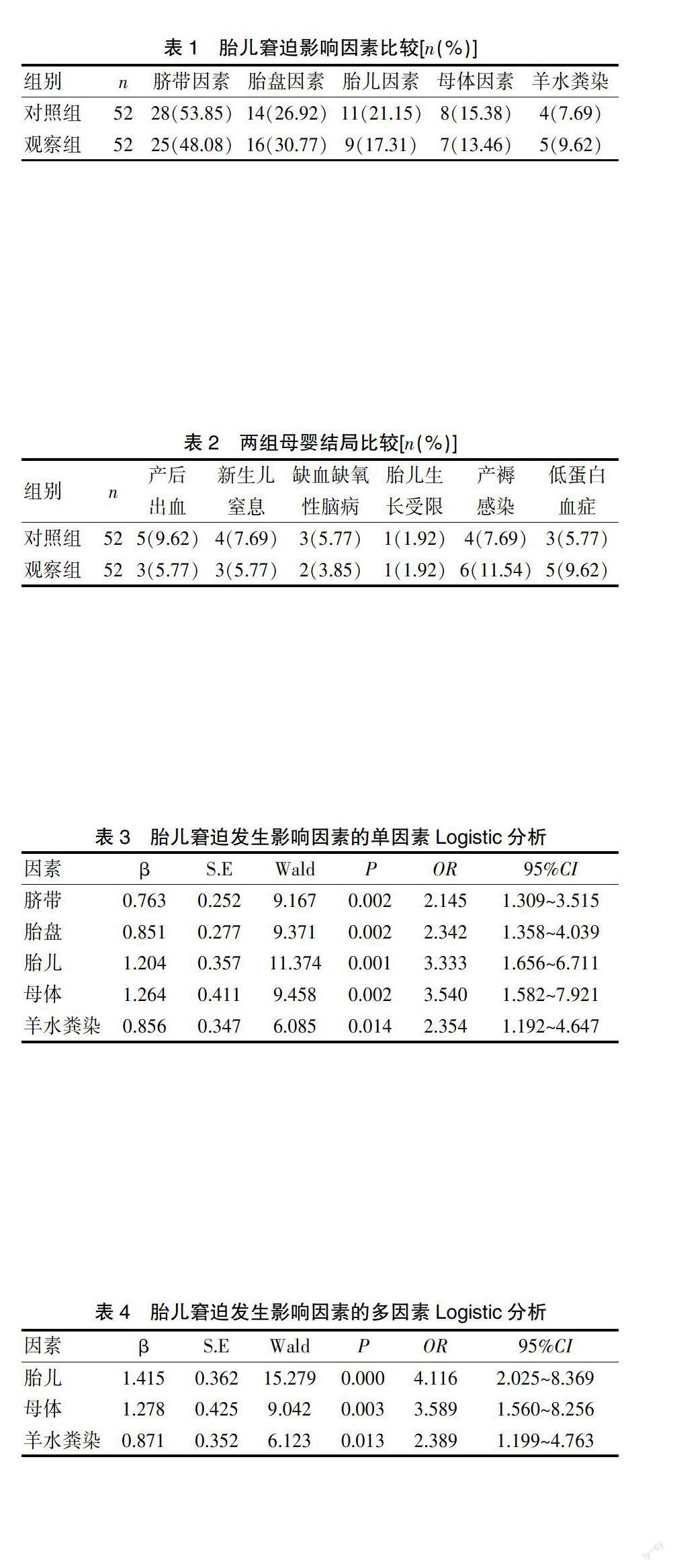

兩組胎兒窘迫影響因素進行比較,差異均無統計學意義(χ2=1.00,2.10,1.63,0.83, 2.29,P>0.05)。見表1。

表1 胎兒窘迫影響因素比較[n(%)]

2.2兩組母嬰結局比較

兩組母嬰結局相比較,差異均無統計學意義(χ2=2.87,2.61, 3.02,0.32,2.55,3.18,P>0.05),且均未發生新生兒死亡結局。見表2。

表2 兩組母嬰結局比較[n(%)]

2.3 胎兒窘迫發生影響因素的單因素Logistic分析

將上述有意義的指標引入Logistic回歸分析方程。結果顯示:臍帶、胎盤、胎兒、母體、羊水糞染均為導致胎兒窘迫發生的危險因素,見表3。

表3 胎兒窘迫發生影響因素的單因素Logistic分析

2.4胎兒窘迫發生的多因素Logistic分析

將上述有意義的單因素指標引入多因素Logistic回歸分析方程。結果顯示:胎兒、母體、羊水糞染均為導致胎兒窘迫發生的危險因素,見表4。

表4 胎兒窘迫發生影響因素的多因素Logistic分析

3 討論

胎兒窘迫是產科臨床上威脅胎兒健康和生命安全的重要癥狀,主要因妊娠合并癥或并發癥使胎盤功能不全所致,可延續至分娩期并出現加重。胎兒窘迫以胎心率異常、胎動減少或消失、羊水胎糞污染等為主要臨床表現,如果不及時進行相關處理,可能會導致新生兒窒息或出現永久性神經功能損傷,增加圍產兒病死率[4,5]。

胎兒窘迫的病因是較為復雜的,涉及臍帶、胎盤、母體、胎兒等多個方面,大量研究表明[6],母體血液含氧量不足、胎兒心血管系統功能障礙或出現畸形、臍帶血運受阻以及胎盤功能障礙等均可導致胎兒窘迫。其中臍帶因素是導致足月妊娠臨產胎兒窘迫的最關鍵因素,臍帶是母體與胎兒之間氧及營養物質的輸送傳遞通道,臍帶過長或過短、纏繞、打結、脫垂、扭轉等均為臍帶異常的表現,可使臍帶血管受壓甚至閉塞,血運受阻,嚴重影響胎兒在子宮內的氧供及營養物質供應,而最終導致胎兒窘迫。另外,子宮需要胎盤進行輸氧,但若出現胎盤過度成熟、胎盤早剝或前置胎盤、過期妊娠等情況時,均可能會導致母體胎盤的血液循環受阻,使胎盤功能減退而引發胎兒發生宮內窘迫[7]。母體因素也是導致胎兒窘迫的常見因素,產婦自身合并高血壓、心臟病等疾病或伴有嚴重貧血、休克等癥狀時,也可能會導致胎盤的血循環障礙,降低血氧供應,引發胎兒窘迫[8]。

胎兒窘迫是導致新生兒窒息甚至死亡的重要原因之一,因此,對胎兒窘迫進行及時確診并進行恰當的處理,才能保證產婦的正常分娩,改善妊娠結局,降低圍產兒的病死率。目前,臨床上對于足月妊娠臨產胎兒窘迫的處理方式主要以剖宮產術和陰道助產術為主。臨產過程中一旦出現胎兒窘迫,應根據產婦的具體情況選擇更為合適的處理方法,對于宮口已全開或接近全開的產婦,應給予吸氧,并盡快采用陰道助產術結束分娩,對于病情比較嚴重或采用陰道助產術處理無效時,則需在嚴格掌握剖宮產指征的情況下及時采取剖宮產手術以結束分娩,并做好新生兒搶救準備工作,降低新生兒窒息發生率和病死率[9-15]。本研究對產科收治的104例足月妊娠臨產胎兒窘迫產婦分別采取剖宮產術和陰道助產術進行分娩,以比較兩種分娩方式的應用效果。研究結果顯示,臍帶因素、胎盤因素、母體因素及胎兒因素等胎兒窘迫因素方面兩組比較無顯著差異(P>0.05),并且兩組產后出血、新生兒窒息、新生兒死亡、缺血缺氧性腦病、胎兒生長受限、 產褥感染及低蛋白血癥等發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。因此,對足月妊娠臨產胎兒窘迫采取剖宮產術和陰道助產術均能有效改善母嬰結局,因此,產科臨床上應根據產婦的具體情況,選擇合適的分娩方式以盡快結束分娩,改善胎兒缺氧癥狀,降低新生兒窒息率和死亡率,提高母嬰的生存質量。

[參考文獻]

[1] 宋秋麗. 剖宮產術與陰道助產術對足月妊娠臨產胎兒窘迫的療效對比[J]. 河南醫學研究,2014,23(6):37-39.

[2] 曹慶瑛. 剖宮產術與陰道助產術在足月妊娠臨產胎兒窘迫中的療效觀察[J]. 當代醫學,2014,20(3):45-46.

[3] 趙愛華. 剖宮產與陰道助產術在足月妊娠胎兒窘迫中的對比分析[J]. 中國實用醫藥,2013,8(7):85-86.

[4] 曹慶瑛. 剖宮產術與陰道助產術在足月妊娠臨產胎兒窘迫中的療效觀察[J]. 當代醫學,2014,20(3):45-46.

[5] 樂杰. 婦產科學[M]. 第7版. 北京:人民衛生出版社,2008:135-136.

[6] 李萌萌,趙金華,崔進. 剖宮產術與陰道助產術在足月妊娠臨產胎兒窘迫中的療效觀察[J]. 中國醫藥科學,2014, 4(18):206-208.

[7] 姚麗娟,王志紅. 剖宮產與陰道助產術在足月妊娠臨產胎兒窘迫中的應用效果[J]. 中國婦幼保健,2013,6(10):2816-2817.

[8] 葉湘萍. 剖宮產術與陰道助產術在足月妊娠臨產胎兒窘迫中療效觀察[J]. 當代醫學,2013,19(5):62-63.

[9] 吳瓊麗. 剖宮產與陰道助產在足月妊娠臨產胎兒窘迫中對母嬰結局的影響[J]. 檢驗醫學與臨床,2014,11(21):3051-3052.

[10] 黃美英. 剖宮產術與陰道助產術在足月妊娠臨產胎兒窘迫中的應用[J]. 中國婦幼保健,2012,27(11):1722-1724.

[11] 夏春華. 彩色多普勒超聲結合三維超聲診斷胎兒宮內窘迫的臨床價值分析[J]. 中國超聲醫學雜志,2013,29(2):158-160.

[12] 周玉英. 胎兒宮內窘迫292例臨床觀察[J]. 中國社區醫師(醫學專業),2012,14(2):190.

[13] 劉樂飛. 剖宮產與陰道助產在足月臨產而窘迫中的應用[J]. 中國婦幼保健,2010,25(33):4961-4962.

[14] 呂金蘭,楊立華. 剖宮產術與陰道助產術在足月妊娠臨產胎兒窘迫中的應用效果探討[J]. 白求恩軍醫學院學報,2012,10(6):500-501.

[15] 曾異姣. 剖宮產術與陰道助產術在足月妊娠臨產胎兒窘迫中的療效觀察[J]. 中國現代醫生,2014,52(4):136-138.

(收稿日期:2015-02-06)