我院248例藥物不良反應報告分析

楊金玲

[摘要] 目的 分析我院藥物引起的不良反應(ADR),探討其特點及影響因素。 方法 對2012~2014年間我院收集的248例不良反應(ADR)報告進行統計、分析。 結果 248例ADR報告中,涉及藥品共12類97種,其中抗感染藥物列居首位,以靜脈滴注的給藥方式為主要途徑。累及皮膚及其附件的比例最大,其次為消化系統。 結論 引發藥物ADR的因素多樣,臨床應重視和加強ADR監測和上報工作,以減少或避免ADR的發生。

[關鍵詞] 藥物不良反應;合理用藥;抗感染藥物

[中圖分類號] R969.3 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701(2015)16-0089-03

[Abstract] Objective To analyze adverse reactions induced by drugs (ADR) in our hospital, and to explore their characteristics and influencing factors. Methods A total of 248 cases of reported ADR from 2012 to 2014 were collected and analyzed in our hospital. Results Among 248 cases of ADR reports, involved drug products were 97 types in 12 classes, in which anti-infective drug was ranked the first. The main administration route was intravenous drip. The proportion of affected skins and their attachments was the biggest, followed by the digestive system. Conclusion Factors inducing ADR are multiple. ADR monitoring and reporting works should be focused and strengthened clinically, so as to reduce or avoid ADR.

[Key words] Adverse drugs reactions; Rational drug use; Anti-infective drug

藥物的雙重性表現為治療作用和不良反應(adverse reaction,ADR),在臨床上需解決的關鍵問題是如何最大限度地發揮藥物的療效,減少不良反應的發生。ADR 監測是提高用藥質量和醫療水平的一種重要手段,也是加強藥品管理并確保人們用藥安全的重要措施[1],對此我們應加強和重視ADR 監測工作,促進臨床合理用藥[2],及時發現藥物不良事件警戒信號。現對我院2012~2014 年收集的248例ADR 報告進行回顧性分析,了解不良反應發生的特點及規律,以降低ADR的發生率,促進臨床合理用藥。

1 資料與方法

1.1 一般資料

資料來源于我院2012~2014年各科室上報的ADR數據。

1.2 方法

采用回顧性調查方法,將報告中的患者性別、年齡及給藥途徑、藥物種類及分布、臨床表現等相關項進行統計分析[3]。

2 結果

2.1 一般情況

在248例藥物不良反應報告中,男120例(48.39%),女128例(51.61%), 男女比例為0.938∶1,無統計學差異。患者的年齡段分布情況:年齡<18歲31例,占12.50%;18~40歲42例,占16.94%;41~60歲122例,占49.19%,不良反應發生率最高;60歲以上患者53例,占21.37%。

2.2 引發ADR的藥品類型分布

統計方法參照《新編藥物學》第17 版[4]的藥品分類,在248例ADR報告中,共涉及12類97種藥品,其中居首位的抗感染藥物引起71例(28.63%)ADR報告,居第2位的是抗腫瘤藥引起的68例ADR報告,占27.42%。在引發ADR藥品的97個品種中,最多的也是抗感染藥,共24個。其構成比見表1。

2.3 引發ADR與不同給藥途徑的關系

在248例ADR報告中,通過靜脈給藥發生ADR的病例最多,通過口服、肌肉注射、局部外用等途徑給藥發生不良反應相對較少。靜脈給藥引發ADR共有173例,占69.76%,其次是口服給藥,為55例,占22.18%,肌肉注射18例,占7.26%,局部給藥2例,占0.81%。

2.4 引發ADR的抗感染藥種類分布及藥品

頭孢菌素類和喹諾酮類在抗感染藥引發的71例ADR中最多,均為17例,占23.94%。

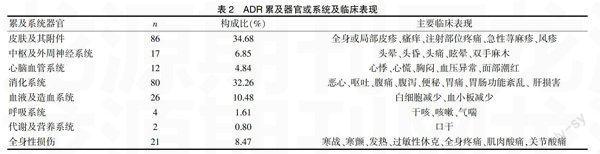

2.5 ADR累及器官或系統及臨床表現

在248例ADR報告中,有86例累及皮膚及其附件,占34.68%,ADR發生比例最大;其次為消化系統損害80例,占32.26%。見表2。

2.6 ADR分級及轉歸

248例ADR發生后,191例停藥后自行好轉,占77.02%;57例經治療治愈,占22.98%;無死亡病例。在248例報告中,一般的ADR所占比例最多,有241例占97.18%,其中新的一般的ADR有26例,占10.79%,嚴重的ADR有7例占2.82%。

3 討論

3.1 關注重點人群的ADR監控

在248例ADR報告中,男120例,女128例,性別差異不明顯。ADR可發生于任何年齡段,無明顯選擇性[5]。我院主要以41~60歲患者ADR的發生率最高,達49.19%,可能與我院為腫瘤專科醫院有關。其次,ADR發生率也較高的年齡段為60歲以上的老年患者,占21.37%,與老年人年齡增長、生理功能逐漸減退、疾病多、用藥多和營養欠佳、器官代償適應能力較差,肝、腎功能減退、組織器官老化,靶器官對藥物劑量的敏感性差異等原因有關[6],因此老年人用藥需特別慎重,要密切觀察,加強用藥監護。

3.2 ADR的發生與給藥途徑密切相關

給藥途徑是引發ADR的重要因素。在248例ADR報告中靜脈滴注方式給藥所引發的ADR發生率最高,占69.76%,口服給藥次之,占22.18%。這與國內相關文獻報道相同[7,8]。靜脈滴注給藥作用迅速,血液濃度可迅速達峰而發揮作用,是主要的給藥方法之一。而靜脈注射液的研制和制作過程如pH、微粒、滲透壓、內毒素及使用過程中的滴注速度等都可能成為誘發ADR 的因素[9],患者的身體原因如高敏性體質等原因也可引發藥物的ADR。因此,在選擇正確的給藥途徑時應嚴格把握靜脈用藥指征,安全、合理地用藥,幫助患者樹立正確合理的用藥觀念,盡量口服用藥,少用或不用肌肉注射、靜脈給藥[10]。

3.3 ADR與藥品種類及合理應用抗感染藥

248例ADR報告中,抗感染藥占據首要地位,涉及品種多達24種71例,占藥品種類的24.74%。目前ADR發生率逐年增高的重要原因之一[11]是抗菌藥物的使用中存在的無指征用藥、預防用藥、聯合用藥不合理及劑量過大、療程過長等問題。分析結果顯示,抗感染藥中頭孢菌類和喹諾酮類引發的ADR最多,主要原因是與頭孢菌素類及喹諾酮類在臨床使用的廣泛程度及臨床用藥水平有關。

我院ADR種類位居第2位的是抗腫瘤藥引起的ADR報告共68例,占總例數的27.42%。目前,化療是治療惡性腫瘤的主要治療方法,但化療藥物由于對細胞選擇性差,毒副作用很大,建議給予以神經學的安全性為依據嚴密監測其神經學安全性,進行血液學計數和分類等。

3.4 ADR累及的器官或系統分析

從表2的分析結果看,ADR 可累及全身各器官或系統,皮膚及其附件損害居首位,占34.68%,消化系統損害位居其后,占32.26%。原因應該是這些損害比較直觀、表象,可能皮膚的損害主要為變態反應所致的各種藥疹,其臨床表現易于觀察和識別[12],通常表現為各種皮疹、瘙癢、注射部位疼痛等,均容易導致患者主動訴說,并較易被醫務人員發現、識別,從而占據較多的ADR報告。對于消化系統的反應也較易識別,而其他器官或系統的損害則較為隱匿,醫務人員和患者均不易發覺和認知。因而,醫務人員用藥時應詳細詢問患者既往過敏史及家族史,注意交叉過敏現象的發生,對隱匿的ADR及患者出現的非正常反應及時給予評估,以避免藥源性疾病的發生。

3.5 ADR的分類與轉歸

在我院上報的248例報告中一般的ADR占大多數(97.18%),77.02%好轉,占大部分,治愈部分為22.98%,嚴重的ADR有7例占2.82%,無死亡病例。這也表明雖然ADR反應表現千變萬化,性質千差萬別,但如果能做到發現及時、正確處理,也都能取得良好效果。由于藥物上市前受試人數少、受試時間短、受試者入選條件局限,一些ADR難以及時發現[13],且醫患群體對報告ADR認識不足,所以醫師在使用藥品前應重視ADR,權衡利弊后合理使用。新的一般ADR及嚴重ADR一共34例占總例數的13.71%,與世界衛生組織(WHO)推薦的理想ADR報告監測系統中新的和嚴重的ADR應占報告數的20%有一定的差距。因此,我們應該加強醫護人員對ADR知識培訓,做好ADR上報工作,加強ADR監測,進一步提高藥品不良反應報告率和報告質量,減少或避免嚴重藥品不良事件的發生,開展廣泛的學術研究,做好ADR預防工作,更好地保證廣大人民群眾醫療安全,確保患者用藥安全。

[參考文獻]

[1] 容世健,寧良群. 我院183 例藥品不良反應報告分析[J]. 實用醫技雜志,2012,19(7):692-694.

[2] 趙鴻,許娟. 我院113 例藥品不良反應回顧性分析[J]. 中國現代醫生,2010,48(36):47-48,51.

[3] 王楠,謝學建,倪江洪. 630 例藥品不良反應報告分析[J].醫學研究生學報,2010,23(7):743-746.

[4] 陳新謙,金有豫,湯光. 新編藥物學[M]. 第17 版. 北京:人民衛生出版社,2011:1.

[5] 王一敏,薛偉. 我院315例藥物不良反應報告分析[J]. 中國實用醫藥,2012,7(1):192-193.

[6] 劉艷霞,王素紅. 我院333 例藥品不良反應/事件報告分析[J]. 中國執業藥師,2012,9(1):20-23.

[7] 習丹,張瑛,趙寶玲. 我院330 例藥品不良反應報告分析[J]. 中國藥物應用與監測,2009,6(3):166-168.

[8] 劉華強,王少華,孫福生,等. 我院599 例藥品不良反應報告分析[J]. 中國藥房,2011,22(2):164-166.

[9] 劉曉林,黃萍,蔣春玲. 2003 年全省藥品不良反應報告分析[J]. 安徽醫藥,2005,9(2):153-156.

[10] 趙喜榮,張占鐸,郝曉菁,等. 2010 年我院160 例藥品不良反應報告分析[J]. 中國藥業,2012,2:56-58.

[11] 肖章武,廖達林,倪銘孔,等. 抗生素相關性腸炎致腸梗阻一例分析[J]. 臨床誤診誤治,2010,23(3):289.

[12] 彭曉燕,姚冰,潘潔,等. 我院103 例藥品不良反應報告分析[J]. 實用藥物與臨床,2010,13(2):146.

[13] 王杰松,劉剛,吳久鴻. 藥物臨床試驗的風險與管理[J]. 中國藥房,2008,19(31):2406.

(收稿日期:2015-03-02)