從物、知、欲、情的關系看中國古代美學的理論根基

趙 玉

(濟南大學文學院,山東濟南250022)

從物、知、欲、情的關系看中國古代美學的理論根基

趙 玉

(濟南大學文學院,山東濟南250022)

長期以來關于中國古代美學的研究通常沿著兩條路徑進行,它們分別以“美”和“藝術”為核心,并于中國古代典籍中尋找相關文獻進行分析和闡發。由于美學之為“美學”的根本因素并非“美”和“藝術”而是“感知”和“情感”(或感知活動的情感的體驗),這種研究雖然成績斐然,卻遮蔽了一個根本問題,即中國古代美學之所以被稱為“美學”的理論依據。在中國古代典籍中,情感來源于“性”之動,具體又分為兩種渠道:一種是“物—知(智)—情”,另一種則是“物—欲—情”,二者都必須以人對物的當下感知為基礎,都是來自感知活動的情感體驗,因此都符合美學學科的基本定位,也因此都可為中國古代美學提供堅實的理論根基。

物;知;欲;情;中國古代美學

在當今的學術語境下思考“中國古代何以會有美學”這樣的問題無疑會顯得多此一舉,因為在絕大多數學者看來,這已然成了無可爭議的學術事實。但筆者認為對這一問題的重新思考仍然有必要,因為這不僅是一個容易被習以為常的心理遮蔽的問題,同時也是一個非常重要的問題。它涉及到中國古代美學的根本依據,這種依據實際上是我們從美學角度處理中國古代典籍資料的基本標準。就現有對中國古代美學思想的研究成果看,學者們通常沿著兩條研究路徑進行:一條路徑是以“美”及“美感”為立足點,于中國古代典籍中尋找相應的字句段落進行分析、概括;另一條路徑是以“藝術”為立足點,對中國古代的藝術觀點,或者對后世藝術觀念產生重大影響的哲學觀點進行分析、概括。必須承認這樣的研究具有很大價值,但也不能否認,這種研究實際上掩蓋了一個根本問題,即中國古代美學從學科意義上之所以被稱為“美學”的根本依據究竟是什么?為了更好地回答這一問題,我們需要首先回到美學學科的基本定位上來。

鮑姆加登最初建立美學這一學科時實際上本著兩個初衷:一是要彌補專門研究“感性事物”的學科缺失;二是要彌補專門研究“情感”的學科缺失。于是他在希臘文aisthésis(具有感情、感覺、感性和認識等意義)的基礎上創造了拉丁詞語Aesthetica,在1750年出版的《美學》專著中,他稱“Aesthetica(美學)作為自由藝術的理論、低級認識論,美的思維的藝術和與理性類似的思維的藝術是感性認識的科學”[1](P13)。因此如許多學者所言,鮑姆加登所謂的“美學”其實應該是以“感知”和“情感”為核心的“感性學”,這是美學學科在設立之初的基本定位。關于這一點,筆者在《美學:感性學還是理性學?》以及《走出美學與否定美學的困惑——對話當代環境美學家阿諾德·柏林特》兩篇文章中都有論述,此處不再贅言。①具體見《美學:感性學還是理性學?》,《美學》第3卷,2010年2月;《走出美學與否定美學的困惑——對話當代環境美學家阿諾德·柏林特》,《學術月刊》,2011年第4期。

需要指出的是,鮑姆加登本人對美學的界定和論述的確有其模糊之處。一方面,在他給美學的定義中,“美”和“藝術”確實在其中占據重要位置。從這一意義而言,學者們在中國古代美學研究中選取以“美”和“藝術”為核心的兩條研究路徑有其充分的依據。另一方面,鮑姆加登對“感知”與“情感”究竟存在什么樣的關系似乎也并無明確意識。他稱“美的思維”要做的就是“通過感官和理性的類似物以細膩的感情去感受這些事物”[1](P43)。這似乎意味著美學的對象就是伴隨著細膩情感的感知。此外,結合他明確界定的“美學的對象是感性認識的完善”[1](P18)等觀點來看,在“感知”與“情感”之間他似乎更偏重于前者,他甚至使美學淪為了低級階段的認識論。其后的康德對此進行了糾正,在指出“感知”與“情感”密切相關的基礎上,康德突出了“情感”在美學中的重要地位。[2]這一點被后來的許多學者所繼承。

如果將美學學科界定方面的諸種觀點做一下綜合,并結合心理學方面的新近成果,筆者認為可以將美學的核心對象大體界定為感知活動的情感體驗。從現實角度看,二者密不可分,它們既相互依賴又互相影響,分別代表著同一過程的兩個層面。從學理角度看,二者之間又可各有偏重,以“感知”為目的的研究屬于認識論,以“情感”為目的的研究則屬于美學。因此從美學角度看,“感知”是審美活動的必要條件,“情感”滿足則是審美活動的追求目標。但二者在審美活動中缺一不可,它們都產生于人與外物相交的一剎那,代表著人與周圍事物或環境的整一性和一體性。

立足美學學科的這一基本定位就不難發現,決定中國古代文化中有無“美學”的根本因素并非“美”和“藝術”,而是“感知”和“情感”。當然那些與“美”和“藝術”有關的論述的確屬于美學的研究范圍,但若僅僅從“美”和“藝術”的角度進行分析,則有可能會使中國古代美學思想的精髓遭到遺漏。這意味著,除了以“美”和“藝術”為立足點的兩條研究路徑之外,我們對中國古代美學的研究還有第三條路徑可走,那就是以“感知”和“情感”為立足點、以感知活動的情感體驗為核心對象進行研究。本文的主要目的則是探討這一研究路徑的可行性和必要性,即從美學學科的基本定位出發,重新回到中國古代典籍中,發掘那些與此相關的論述進行分析和研究,尋找中國古代美學之所以能被稱為“美學”的理論根基。

一

為了便于問題的考察,讓我們先從美學定位的核心詞之一“情感”開始。在中國古代文獻、特別是先秦時期的傳世文獻中,并不存在現代名詞意義上的“情感”或者“感情”一詞,大量存在的只是“情”字。目前學界對于先秦傳世文獻中的“情”字究竟該如何理解眾說紛紜。李天虹認為傳世先秦文獻中的“情”主要有五種用法:一是“情實”,即事物之實或事物的實際情況;二是“質實”,即本質之實或事物的本質;三是內心之實,即真心、真誠;四是情感;五是情欲。[3]郭衛華基本上遵從了李先生的觀點,只不過把前者所謂的“情實”義和“真心、真誠”義合而為一,統稱為“情實”。[4]黃意明則概括為“情實”(即實際情況)、“真情”(即真誠、真實的情感)、“人情”“情感”等。[5]歐陽禎人將先秦儒家的“情”范疇概括為四個意項:質實、情實、情理、情感。[6](P90)張金梅在對李天虹、歐陽禎人的觀點進行反思的基礎上,又提出自己的劃分方式,即形上義和形下義,前者指人或物的自然本性,與“性”相對;后者又可分為兩類:一類是主觀的,指內心之實,另一類是客觀的,指事物之實。[7]郭振香對先秦儒家典籍中“情”字的含義也做過詳細辨析,大體可概括為五種解釋:一是事物之本真情狀(與偽相對)或實際內容(與名相對);二是真誠坦率、忠誠正直之心(與欺誣詐偽相對);三是內在本質(與表面現象相對);四是內心情感;五是自然而然、不事而能的心理意欲與行為趨向。[8]何善蒙則從歷時的角度將“情”之含義在先秦的演變分成了三個階段:一是上古時期,以《尚書》《詩經》為代表,主要作事物的實情解釋;二是春秋時期,以《管子》《論語》《左傳》《國語》等為代表,除了表達客觀的事實之外,開始出現作為人內心的真和實的解釋,具有真心、真誠的含義;三是戰國時期,以《性自命出》《禮記》《荀子》《莊子》為代表,真正以“情感”的含義出現。[9](P17-18)

以上諸位學者的具體表述雖有不同,卻也大同小異。大體而言可概括為五種內涵:一是事物的本質;二是事物之實;三是內心之實,即人的真心、真誠;四是情感,即喜、怒、哀、懼等;五是情欲。除了前兩個義項即“事物的本質”和“事物之實”外,其他三項均與人的心理密切相關,而且均與我們現在所謂的“情感”密不可分。

首先,“內心之實”雖然不能等同于情感,卻包含著情感,多數學者都已對此作過論述,如李天虹就曾經指出,儒家典籍中許多“情”“既指真心,又指真情;可謂誠中有情(感情),情(感情)中有誠,二者密不可分”;它“根源于人之天性,誠實、質樸,同時又以情感為主要內涵”。[3]郭衛華、何善蒙也明確指出,“情”字的“內在之真心、真誠”義雖然不是完全意義上的情感,但已經蘊含了“情感”義。①郭衛華:《先秦時期的“情”義辨析》,《學術論壇》2007年第12期;何善蒙:《魏晉情論》,北京:光明日報出版社2007年版,第18頁。

其次,學者們提到的“情欲”義實際上是指直接建立在人的本能欲求基礎之上的情感表現。這從他們給出的例句如“夫人之情,目欲綦色,耳欲綦聲,口欲綦味,鼻欲綦臭,心欲綦佚。此五綦者,人情之所必不免也”(《荀子·王霸》),以及“何謂人情?喜怒哀懼愛惡欲,七者,弗學而能”(《禮記·禮運》)便可看出。

以上學者對“情”字的含義分析偏于儒家文獻較多,其實“情”字在道家典籍中出現的頻率也非常高,除了在《老子》中未見之外,《莊子》中出現62次;《淮南子》中出現123次;《列子》24次,《呂氏春秋》87次,《文子》40次,《鹖冠子》26次,《抱樸子》2次(均無情感義)。其具體內涵也基本上限于上面提到的五個義項,但總體上以“事物之實”和“事物本質”來解的用法相對較少,而以“內心之實”“情感”和“情欲”三個義項出現的次數卻占絕對優勢。如“內心之實”義:“致命盡情,天地樂而萬物銷亡”(《莊子·天地》);“圣人者,達于情而遂于命也”(《莊子·天運》);“外與物化,而內不失其情”(《淮南子·原道訓》);“圣人在上,民遷而化,情以先之也。動于上不應于下者,情與令殊也”(《淮南子·繆稱訓》)。“情感”義如:“性情不離,安用禮樂”(《莊子·馬蹄》);“吾所謂無情者,言人之不以好惡內傷其身”(《莊子·德充符》);“五情好惡,古猶今也”(《列子·楊朱》);“理好憎之情,和喜怒之節”(《淮南子·氾論訓》)。“情欲”義如:“人之情,目欲視色,耳欲聽聲,口欲察味,志氣欲盈”(《莊子·盜跖》);“夫人之所受于天者,耳目之于聲色也,口鼻之于芳臭也,肌膚之于寒燠,其情一也”(《淮南子·俶真訓》);“人有衣食之情,而物弗能足也。故群居雜處,分不均,求不澹,則爭”(《淮南子·兵略訓》)。

道家文獻中“情”字的這三個義項同樣都與人的心理和情感密切相關。首先,“情”字的“內心之實”義既是指人類內心的真心、真誠,同時也強調人的真情實感,這從《莊子》中對“真”的解釋可以明確看出。《莊子·漁父》稱:“真者,精誠之至也。不精不誠,不能動人。故強哭者雖悲不哀,強怒者雖嚴不威,強親者雖笑不和。真悲無聲而哀,真怒未發而威,真親未笑而和。真在內者,神動于外,所以貴真也。”而郭慶藩的解釋則對這種關聯作了進一步彰顯:“夫真者不偽,精者不雜,誠者不矯,故矯情偽性者不能動人也。”[10](P1031-1032)其次,“情”字的“情欲”義也同樣包含著情感,只不過這是一種直接建立在人的本能欲求基礎之上的情感。這從“以禁攻寢兵為外,以情欲寡淺為內”(《莊子·天下》)以及“天生人而使有貪有欲。欲有情,情有節。圣人修節以止欲,故不過行其情也。故耳之欲五聲,目之欲五色,口之欲五味,情也”(《呂氏春秋·仲春紀·情欲》)可以看出。

當然,文中所分析的中國古代典籍中關于情感的論述還僅僅止于那些直接以“情”字面貌出現的具體事例。除此之外還存在許多雖未直接提及“情”字、實際上卻仍屬于情感問題的相關論述,此處不再詳細展開。

這樣說來,中國古代典籍中存在大量關于情感的論述是不容置疑的事實。但僅僅依靠這一事實還不足以為中國古代美學提供堅實的理論根基,因為美學要研究的不只是情感,而是感知活動中的情感。因此,我們還需要進一步考察,中國古代文獻中的“情”是否來自當下而直接的“感知”活動,這就涉及到“情”的來源及發生。

中國古代文獻中關于“情”之本源及發生問題的論述,比較典型的一例出現于《淮南子·齊俗訓》:“且喜怒哀樂,有感而自然者也。”也就是說,人類的喜怒哀樂之情并非先天具有的、內在于人心之中的現成存在物,而是因感而生。至于因感于什么而生,《淮南子·原道訓》篇里給出了答案:

人生而靜,天之性也;感而后動,性之害也;物至而神應,知之動也;知與物接,而好憎生焉。好憎成形,而知誘于外,不能反己,而天理滅矣。故達于道者,不以人易天,外與物化,而內不失其情,至無而供其求,時騁而要其宿。

此外,基本相同的話語在《文子》和《禮記》中都出現過,分別如下:

人生而靜,天之性也,感物而動,性之欲也,物至而應,智之動也;智與物接,而好憎生焉;好憎成形,而智出于外,不能反己,而天理滅矣。是故圣人不以人易天,外與物化而內不失情,故通于道者,反于清靜;究于物者,終于無為。(《文子·道原》)

人生而靜,天之性也。感于物而動,性之欲也。物至知知,然后好惡形焉。好惡無節于內,知誘于外,不能反躬,天理滅矣。夫物之感人無窮,而人之好惡無節,則是物至而人化物也。人化物也者,滅天理而窮人欲者也。(《禮記·樂記》)

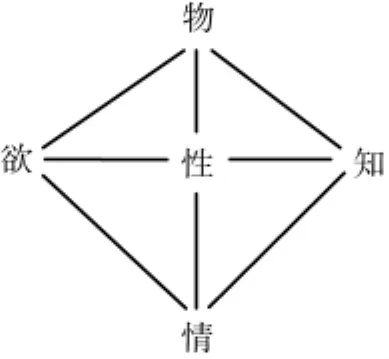

以上三段文字雖極其類似,卻也存在細微差別。首先,《淮南子》中的“知與物接,而好憎生焉”在《文子》中則為“智與物接,而好憎生焉”,到了《禮記》中則又變為“物至知知,然后好惡形焉”。此處所謂的“好憎”或“好惡”,顯然是代指“情”,而此處所謂的“智”和“知”則主要是指人的感知能力。也就是說,人類的好憎之情是由于“物至知知”“知(智)與物接”的結果。結合上面提到的“喜怒哀樂,有感而自然者也”以及《禮記·樂記》中所謂的“夫民有血氣心知之性,而無哀樂喜怒之常,應感起物而動,然后心術形焉”,此處三段文字的根本之意便一目了然,那就是,情感的產生源于外物的刺激,并且以人的內心感知為基礎,以圖示表示便為:物—知(智)—情。

其次,《淮南子》中的“性之害”在《文子》和《禮記》中均被稱為“性之欲”。關于“性之害”以及“性之欲”的解釋,學界歷來有不同說法。俞樾在解釋《淮南子》中的“性之害”時稱,“害”乃“容”字之誤,并指出《禮記·樂記》中的“欲”字也同樣是“容”字之誤,本意應作“動”字解。何寧亦主張“害”“欲”都應作“容”字講,但認為作“動”字解不妥,更恰切的理解應為“表象”之意,是性為外物所感而有所動作的外在顯現。[11](P24)湯一介則認為《禮記·樂記》中的“性之欲”并不存在字誤,他引漢代董仲舒在答武帝策問中所言“情者,人之欲也”以及陳立《白虎通疏證》中“性之欲,情也”的說法,證明《禮記·樂記》中的“欲”實際上是“情”。[12]筆者認為,俞樾、何寧將“性之害”與“性之欲”解為“性之容”更為妥當。但前者將“容”解釋為“動”似乎不妥,因為前句已有“感而后動”(或“感于物而動”)之說,后句再理解為“動”顯然有語意重復之嫌;后者將“容”解釋為“表象”有其道理卻多少有些語焉不詳。

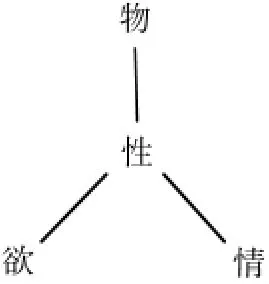

那么,此處所謂的“性”之“表象”究竟又指什么呢?在筆者看來既指“情”也指“欲”。一方面,此處的“性之容”可以代指“情”,即我們現在所謂的情感,它是“性”感于物而后動的外在顯現。《性自命出》中所謂的“情生于性”“喜怒哀悲之氣,性也,及其見于外,則物取之也”(簡二)以及《禮記·樂記》中的“夫民有血氣心知之性,而無哀樂喜怒之常,應感起物而動,然后心術形焉”便可作為最好的例證。此外,《中庸》中也有“喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和”的說法,對此朱熹的解釋是:“喜怒哀樂,情也。其未發,則性也。”(《中庸集注》)而且已有學者從字源學角度考察得出,“情”字從“青”引申而來,“性”則從“生”而來,“青”與“生”皆與草木有關,“生”以草木出土上來象征生意,“青”為草木旺盛之色,是生命力的象征,也即“生”的外在顯現。與此相應,“情”便可視為“性”的外在顯現。①學者張杰、黃意明都持此種觀點,其具體觀點可參見張杰《先秦儒家性情思想研究》,武漢:武漢大學2003年博士論文,第54-58頁;黃意明《道始于情:先秦儒家情感論》,上海:上海交通大學出版社,2009年版,第34-35頁。如果這種解釋可行,那情感的產生路徑以及“情”與“性”的關系便可大體概括為:物—性—情,即性觸物而動,從而外顯為情。

另一方面,此處的“性之容”也可以代指“欲”,即人的貪欲或者欲望。郭店楚簡《語叢二》中除了明確提到“情生于性”,同時也明確提到過“欲生于性”。[13](P169)而且,《申鑒雜言篇》中也有“凡情欲心志者,皆性動之別名也”[14](P27注八)的說法。這便意味著,“欲”同“情”一樣,也可被視為“性動”的外在表現。這也正好可以說明,為什么“性之容”在《文子》和《禮記》中皆被寫作“性之可能性較小,更合理的推測或許是根據內容和意義的理解加以補篡的結果。如果這種解釋同樣可行,那“性”“情”“欲”三者的關系則可用圖示表示為:

湯一介先生對“性之欲”的解釋以及對情欲關系的辨析似乎也能給我們帶來一些有益的啟發。以“情”釋“欲”無疑揭示出了二者之間復雜而又密切的錯綜關系。

一種情況是,“欲”被視為“情”的一種,從而成為一種具體的情感形式。如:

何謂人情?喜怒哀懼愛惡欲,七者,弗學而能。(《禮記·禮運》)

惡欲喜怒哀樂六者,累德也。(《莊子·庚桑楚》)

惡欲喜怒哀樂,六者累德者也。(《呂氏春秋·似順論》)

以上三例中,“欲”都被視為“情”的一種,且都與“惡”對舉。先秦傳世文獻中與此相似的例子還有:

民有好惡、喜怒、哀樂,行于六氣。(《左傳·昭公二十五年》)

故曰,悲樂者,德之邪;喜怒者,道之過;好惡者,德之失。(《莊子·刻意》)

性之好、惡、喜、怒、哀、樂謂之情。(《荀子·正名》)

夫悲樂者,德之邪也;而喜怒者,道之過也;好憎者,心之暴也。(《淮南子·精神訓》)

以上四例中,與“惡”對舉的不再是“欲”而是“好”,結合前面的三例便不難推定,被視為“情”之一種的“欲”實為“好”,即“喜好”之意。

另一種情況是,“欲”被混同為“情”,主要出現在漢代以后,代表的例子為:

人欲之謂情,情非制度不節。(董仲舒《舉賢良對策》)

情生于陰,欲以時念也。性生于陽,以就理也。陽氣者仁,陰氣者貪,故情有利欲,性有仁也。(《白虎通義·性情》引《鉤命決》)

第三種情況是,“欲”被視為與“情”密切相關、卻又有本質區別的另一種心理狀態,即欲望或貪欲。《說文解字》對欲的解釋便是:“欲,貪欲也,從欠,谷聲。”代表性的例子如:

不見可欲,使心不亂。(《老子》第3章)

見素抱樸,少私寡欲。(《老子》第19章)

其耆欲深者,其天機淺。(《莊子·大宗師》)

嗜欲者,性之累也。(《淮南子·原道訓》)

目好色,耳好聲,口好味,接而說之,不知利害,嗜欲也。(《淮南子·齊俗訓》)

目好色,耳好聲,鼻好香,口好味,合而說之,不離利害嗜欲也。(《文子·符言》)

天生人而使有貪有欲。(《呂氏春秋·仲春紀·情欲》)

所謂全生者,六欲皆得其宜也。(《呂氏春秋·仲春紀·貴生》)

從上面的例子看,此處的“欲”主要指耳、目、口、鼻四類感官欲望。《呂氏春秋》提到了六類,即所謂的“六欲”,漢代高誘注為:“六欲,生、死、耳、目、口、鼻。”但不論是四類還是六類,“欲”指的主要都是與生存本能密切相關的生理欲望。

“欲”字的以上三種情況雖然有所區別卻相去不遠。按照通常的心理,人對物的喜好之情會激起他獲取的欲望,欲望的滿足則會帶來相應的情感反應,而這種情感反過來又會激起更多、更大的欲望。欲望與喜好有時會相互包含,因此《禮記·禮運》中說:“飲食男女,人之大欲存焉;死亡貧苦,人之大惡存焉。故欲惡者,心之大端也。”其中之“欲”便既有“欲望”意,又有“喜好”意。欲望與喜好有時又會相互促進,因此不論道家還是儒家都主張對“欲”進行限制,以避免其導致“生而靜”的“性”的喪失。漢代以后之所以將“欲”與“情”混同起來,其主要原因或許就在于二者的密切關聯。

那么,作為生理欲望或貪欲解的“欲”與“情”的關系又究竟如何呢?《呂氏春秋·仲春紀·情欲》對此作了說明:

天生人而使有貪有欲。欲有情,情有節。

圣人修節以止欲,故不過行其情也。故耳之

欲五聲,目之欲五色,口之欲五味,情也。

也就是說,“欲”是人與生俱來的本能欲望,這種欲望會產生情感,而情感是需要節制的。至于欲望何以能夠產生情感,此處也有所涉及,即來自“五聲”“五色”“五味”對耳、目、口的滿足。換句話說,情感的產生是“嗜欲連于物”(《淮南子·俶真訓》)的結果。由此一來,情感的另一產生路徑便可用圖示表示為:物—欲—情。

除此之外,《荀子·正名》中還提出了“欲”與“情”之間的另一種關系,即“欲者,情之應也。以所欲為可得而求之,情之所必不免也”。也就是說,“欲”是“情之應(物)”的結果,也即前面所說的人對物的喜好之情會激發欲望。由于這一觀點與主題關涉不大,此處不再贅述。

如果把上面關于情感產生的兩條路徑,以及“性”與“知”“情”“欲”的關系用圖示加以整合,便可呈現為以下面貌:

從“性”與“知”“情”“欲”的關系看,“性”指人的天性,即《淮南子·繆稱訓》所謂的“所受于天也”以及《呂氏春秋·蕩兵》所謂的“非人之所能為也”。其基本特征則表現為清、靜、平,即《淮南子·人間訓》所謂的“清凈恬愉,人之性也”。“知”是指人天性具備的認知能力,屬于“性”的成分之一,即《荀子·解蔽》所謂的“人生而有知”“今人之性,目可以見,耳可以聽”以及《禮記·樂記》所謂的“民有血氣心知之性”的說法。“情”與“欲”如前所述,則屬于“性”感物而動之后的外在表現。簡言之,“知”“情”“欲”均源于“性”。

從情感產生的路徑看,情感的產生來源于“性”之動,具體而言又可分為兩種:一種是“知(智)與物接”,即人的認知能力與物相交的結果,另一種是“嗜欲連于物”,即人的喜好或欲求與物相交的結果。但不論前者還是后者,無疑都必須以人對物的當下感知為基礎。郭真香曾經指出荀子所謂的“性”包含著兩個層面:“一是人的天然的感覺與認知的能力,一是建立在自然感官能力基礎上的身心欲望。”[15](P121)這或許可以視為感知基礎的一個佐證。

在西方美學中,學者們對由“物—欲—情”這一路徑而來的情感體驗在不同時期持不同態度,在以康德為代表的傳統美學觀念中,這一類情感往往被貶低為生理快感從而被排除在美學研究之外;在以阿諾德·柏林特、舒斯特曼等為代表的當代美學觀念中,這類情感又重新被劃歸到美學研究范圍之中。與此相比,中國古代美學的總體態度大體可以概括為,輕視來自“物—欲—情”的情感體驗,而重視來自“物—知—情”的情感體驗,但同時又對前者采取一種限制性的肯定。因此,在對待來自“物—欲—情”的情感體驗上,它既不像康德美學那樣徹底排斥,也不像柏林特美學那樣完全肯定。但不論是來自“物—欲—情”,還是來自“物—知—情”,它們都屬于來自感知活動的情感體驗,因此都符合美學的基本定位,也因此都可為中國古代美學提供堅實的理論根基。也同時提醒我們,以“感知”和“情感”為核心及立足點的研究作為中國古代美學研究的第三條路徑不僅可行而且必要。

[1][德]鮑姆加滕.美學(簡明)[M].王旭曉,譯.北京:文化藝術出版社,1987.

[2][德]康德.判斷力批判[M].鄧曉芒,譯.北京:人民出版社,2002.

[3]李天虹.郭店楚簡《性自命出》研究[J].中國哲學史,2001,(3).

[4]郭衛華.先秦時期的“情”義辨析[J].學術論壇,2007,(12).

[5]黃意明.道始于情:先秦儒家情感論[M].上海:上海交通大學出版社,2009.

[6]歐陽禎人.先秦儒家性情研究[M].武漢:武漢大學出版社,2005.

[7]張金梅.先秦傳世文獻“情”考辨[J].重慶大學學報,2010,(4).

[8]郭振香.先秦儒家情論研究[D].濟南:山東大學,2005.

[9]何善蒙.魏晉情論[M].北京:光明日報出版社,2007.

[10][清]郭慶藩.莊子集解[M].北京:中華書局,1961.

[11]何寧.淮南子集釋(上)[M].北京:中華書局,1998.

[12]湯一介.“道始于情”的哲學詮釋——五論創建中國解釋學問題[J].學術月刊,2001,(7).

[13]李零.郭店楚簡校讀記[M].北京:北京大學出版社,2002.

[14]王利器.文子疏義[M].北京:中華書局,2000.

[15]郭振香.先秦儒家情論研究[D].濟南:山東大學,2005.

責任編輯:張東麗

I01

A

1671-3842(2015)02-0024-06

10.3969/j.issn.1671-3842.2015.02.04

2014-12-18

趙玉(1975—),女,山東新泰人,教授,文學博士。

國家社會科學基金項目“20世紀‘恰當審美’理論的譜系及生態價值研究”(14BZW022);國家社科基金文化類重大項目“文明、文化與建構和諧世界研究”(12&ZD010);教育部人文社會科學青年基金項目“當代西方‘恰當審美’理論及與道家審美思想的互補關系研究”(13YJCC751083)。