高校校園選址與資源共享研究

黃翼

摘 要: 通過對廣州大學城高校之間的橫向對比,以及各高校新老校區的對比研究,分析高校校園選址對學生學習和生活的影響,及多個校區對高校師生相互之間交流的影響。調查大學城高校校際交流與資源共享滿意度評價,得出大學城共享性實施效果一般,并分析其優點及缺陷。

關鍵詞: 高校校園選址;資源共享;廣州大學城

中圖分類號: TU981 文獻標志碼:A 文章編號:1009-055X(2015)02-0106-11

廣州大學城是體現高校集中選址和資源共享的典范。本文以廣州大學城為例,采用滿意度和舒適度主觀評價方法來研究共享性和新老校區的差別等問題。大學城或大學園區大多位于城市郊區,與老校區有一定距離。多所高校的新校區通過聯合選址,形成具有一定規模的大學城或大學園區,加強了各校之間的聯系和資源共享。新校區的選址是否合理,大學城的規劃初衷是否得以貫徹,尤其是大學城共享性問題的實施效果如何,成為大學城規劃合理性評價的重要因素。

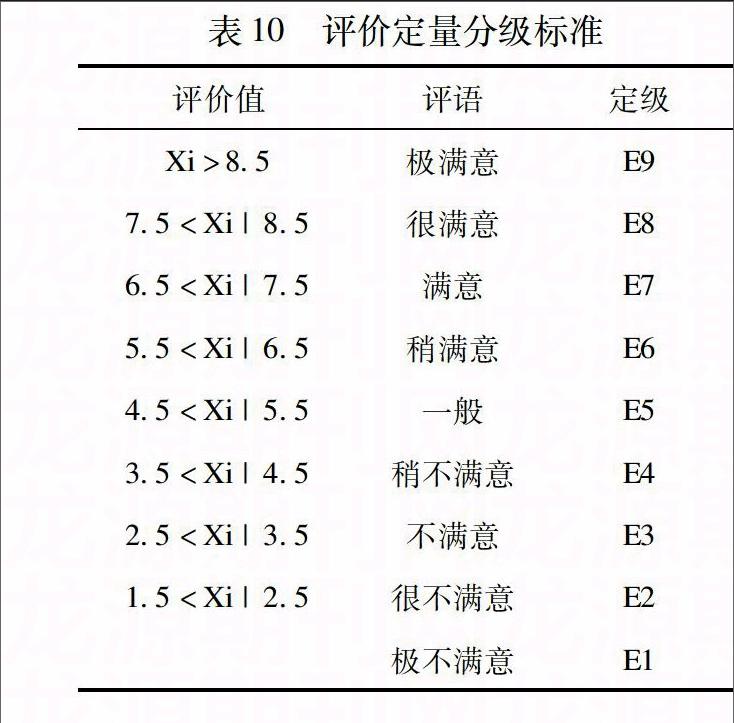

廣州大學城,簡稱HEMC(Higher Education Mega Center)。規劃范圍約43.3平方公里,可容納學生18~20萬人,總人口達35~40萬人。大學城主體位于廣州市番禺區小谷圍島,面積17.9平方公里。2004年9月,第一批高校進駐大學城,包括中山大學(簡稱中大)、華南理工大學(簡稱華工)、華南師范大學(簡稱華師)、廣東工業大學(簡稱廣工)、廣東外語外貿大學(簡稱廣外)、廣州中醫藥大學(簡稱廣中醫)、廣東藥學院(簡稱廣藥)、廣州大學(簡稱廣大)、廣州美術學院(簡稱廣美)、星海音樂學院(簡稱星海)這十所高校。

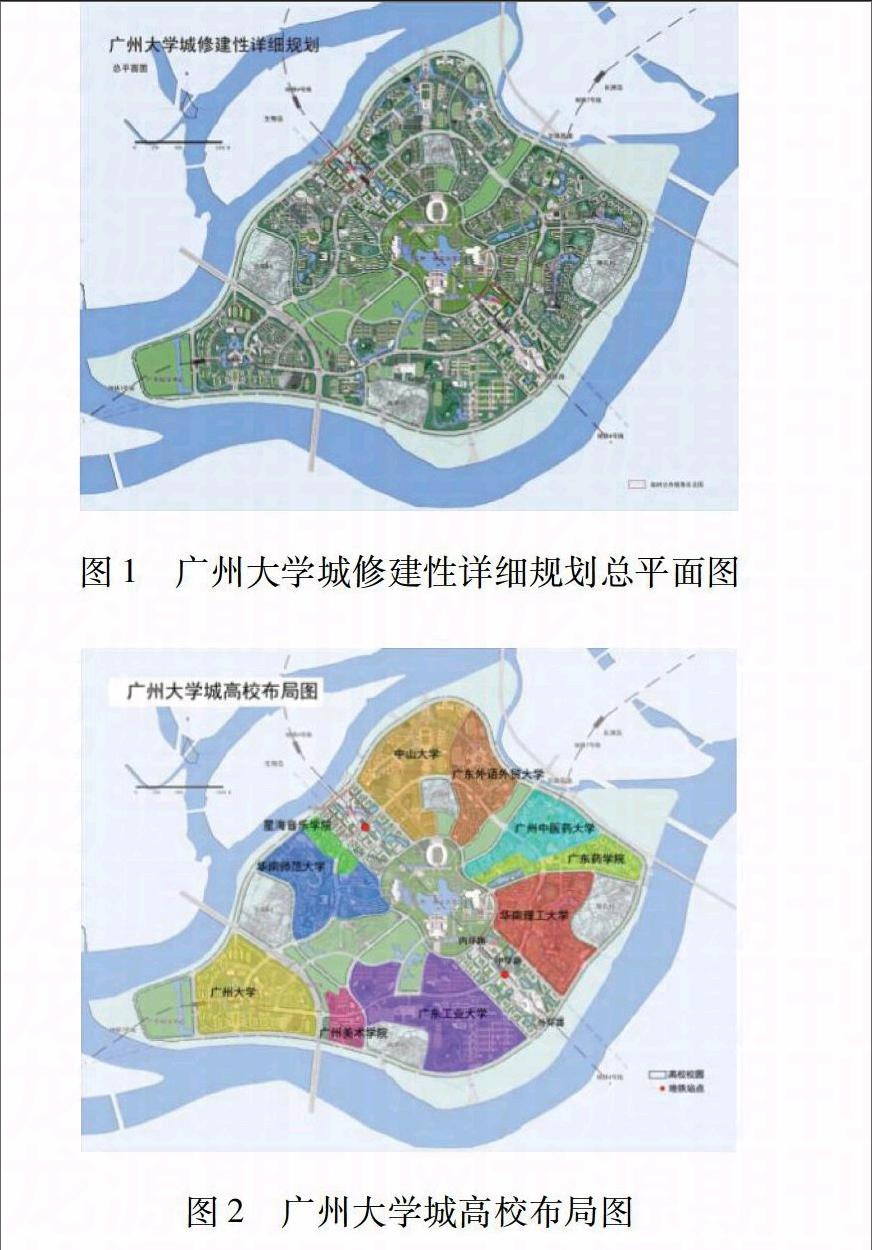

廣州大學城總體規劃確定了環行加放射的交通系統,內環為公共商業設施和綠核,中環為學生宿舍和教師公寓,外環為高校教學區。[1]各高校在此總體規劃結構的基礎上,再進行各組團規劃設計,故具有相似的功能布局。廣州大學城修建性詳細規劃總平面見圖1,大學城十校總平面布局圖見圖2。

一、 研究設計

本文以廣州大學城九所高校為研究對象,以量表的形式進行調查。問卷分為兩部分,第一部分為廣州大學城高校校際交流與資源共享滿意度調查問卷,借此了解大學城內各高校學生對于資源共享性的滿意度評價;第二部分為調查大學城校區與老校區校園規劃的學習和生活舒適度評價,并比較各高校新老校區校園規劃的舒適度評價。

采用線人隨機發放的形式進行問卷調查,九所高校共有236人接受了此次滿意度調查。其中每所高校都有兩名教師或管理人員參與(由于種種原因,教師和管理人員的調研較難開展,故只在小范圍內找熟悉的人員填寫問卷)。被調研人員信息如表1所示。

二、廣州大學城高校校際交流與資源共享滿意度調查

此問卷包括9個問題(見表2),分為4個部分,包括大學城校際資源共享、人的交流、交通和新老校區資源共享(在調查問卷中有10個問題,在因子分析過程中發現第9個問題“S9大學城校區與老校區的教學和生活設施共享如何”與公因子關系不顯著,故刪除)。

(一)均值分析

問卷采用量表的形式,采用打分制填寫表格,最低為1分,表示極不滿意;最高為9分,表示極滿意。將收集到的數據進行均值分析得出表3和圖3、圖4。

(二)單因素方差分析

以高校校區編號為變量進行單因素方差分析,得出表4。以校園編號為變量時,在95%的置信水平下,S9與S5兩項數據之間有顯著性差異,說明不同校區在大學城校區教師與學生之間的交流、大學城校區與城區的交通聯系兩項有差異;在99%的置信水平下,除S10、S5之外,S4與S6數據之間有顯著性差異,說明各學校學生之間的交流、新老校區之間的交通聯系也有差異,可總結為人的交流、交通聯系方面有差異。以身份為變量時,在99%的置信水平下,大學城校區與城區的交通聯系一項有顯著性差異,學生此項評價均值為5.81,高校教師與管理人員該項評價均值為7.00,表明教師對交通狀況滿意度較低。但由于教師樣本量太少,此數據信度較差。以性別為變量時,在95%的置信水平下,只有S1、S2、S7三項無顯著性差異,說明男女之間對資源共享滿意度評價的差異較大。結合表5不同性別的滿意度均值數據可知,女生對大學城資源共享與交流各方面的滿意度評價均高于男生。同時,也說明男生對資源共享與交流的要求較高。

(三)聚類分析

根據表3均值數據進行聚類分析,將3群集和2群集的分析數據加以列表,結果如表6所示。以所有選項為變量進行聚類分析,發現中大與星海在總體評價上最接近,評價較高。

(四)因子分析

通過Bartlett 的球形度相關分析檢驗,表明在99%的置信水平下,各因素之間具有較強相關性(見表7),適宜進行因子分析。公因子方差數據見表8,因子分析結果見表9,其中一級權重采用公共因子的方差貢獻率,二級權重由公因子方差(表2)求出。

(五)指標權重求解的層次分析法步驟

采用層次分析法求解指標權重,具體計算公式參見朱小雷撰寫的《建成環境主觀評價方法》一書。[2] 下文以中山大學大學城校區為例求解綜合評價值。

1.確定評價對象集

P=廣州大學城校區校園共享性滿意度主觀評價

2. 構造評價因子集

U={U1,U2,U3,U4}={大學城校際資源共享,大學城校區與老校區的資源共享,人的交流,交通聯系}

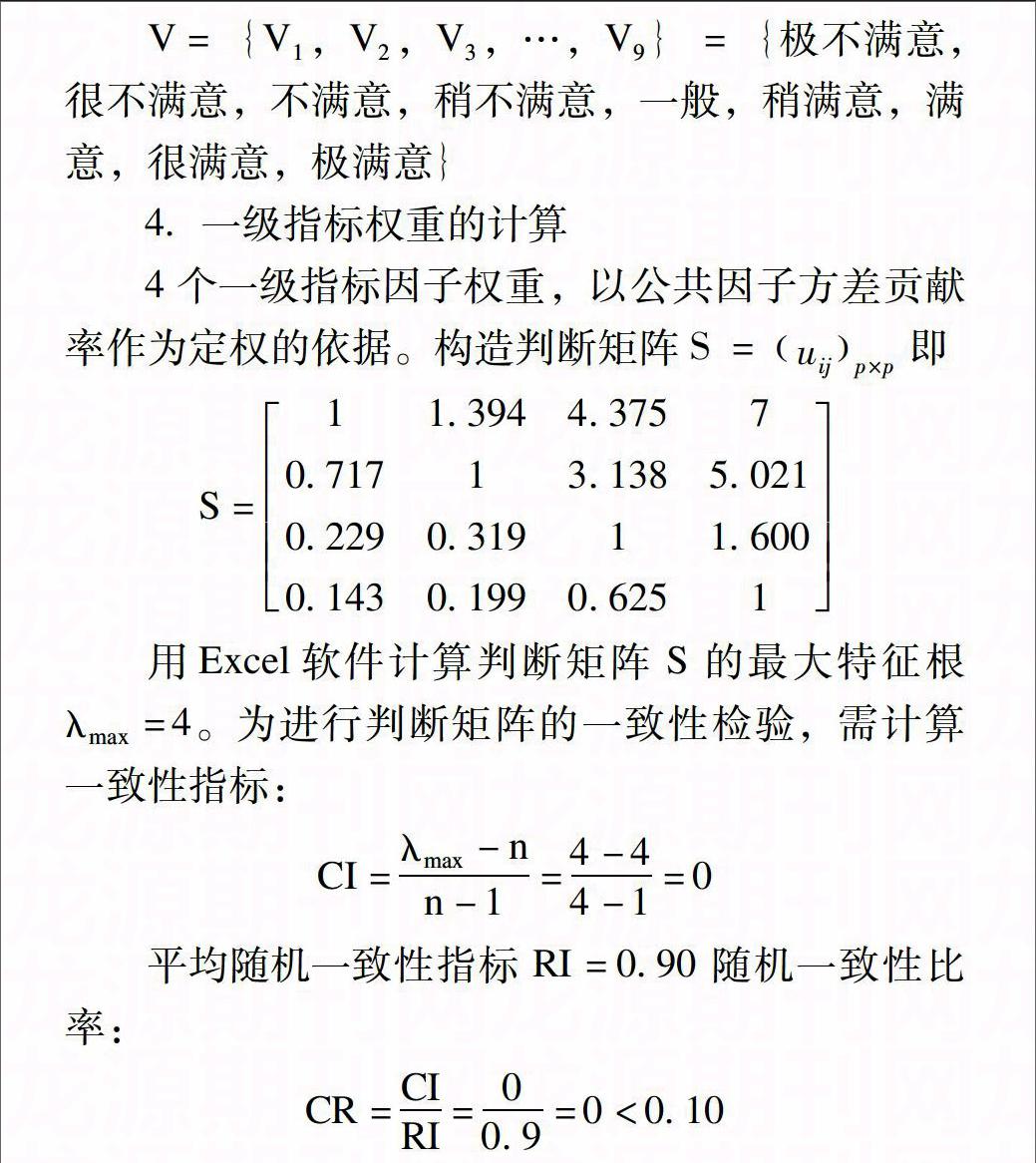

3. 確定評語等級論域

確定評語等級論域,即建立評價集v。評價定量分級標準見表10。

因此認為層次分析排序的結果有滿意的一致性,即權系數的分配是非常合理的。

其對應的特征向量為:

A0=(1.915,1.3737,0.4377,0.276)

再作歸一化處理得:

A0=(0.479,0.343,0.109,0.068)

5.計算二級指標權重

同理,以公因子方差為依據求出二級指標權重。分別對各個二級指標構造其各自的判斷矩陣,再用Excel軟件計算最大特征根和一致性檢驗。得出合理的權系數。

大學城校際資源共享評價指標權重,其特征向量為(0.846,0.787,0.784)

歸一化得:(0.333,0.333,0.333)

大學城校區與老校區的資源共享評價指標權重:(0.452,0.322,0.266)

人的交流評價指標權重:(0.5,0.5)

交通聯系評價指標權重:(1)

(六)廣州大學城高校校際交流與資源共享滿意度模糊綜合評價

1.校園環境的加權平均模糊合成綜合評價

利用加權平均M·,⊕模糊合成算子將A與R足合成得到模糊綜合評價結果向量B。模糊綜合評價中常用取大取小算法,在因素較多時,每一因素所分得的權重常常很小。在模糊合成運算中,信息丟失很多,常導致結果不易分辨和不合理(即模型失效)的情況。所以,針對上述問題,這里采用加權平均型的模糊合成算子。計算公式1如下:

由上述計算可知,對照表8的評價分級標準可得廣州大學城 “校際交流與資源共享”評價結果為“一般”,屬于E5級。其中各項公共因子的評價結果表明,新老校區的資源共享評價最低。同理,可得各校的校際交流與資源共享滿意度綜合評價值和分級(見表11)。

從表11可以看出,排序處于首位的為星海音樂學院,屬E7級。其次為中山大學、華南理工大學、廣州美術學院,屬于E6級。其余屬E5級,而排名處于末兩位的為廣東藥學院和廣州大學。

三、廣州大學城高校新老校區比較分析

此項調查為新老校區對于學生生活和學習的舒適度評價,調研目的是分析新老校區哪個更適合于學生的學習和生活。與廣州大學城校際交流與資源共享滿意度調查的方式相同,以量表的形式請學生填寫調查問卷。調查內容如表12。

(一)調研對象

共調查6所高校,這6所高校均在廣州大學城有新校區。被調研對象信息見表13。

(二) 同一所高校不同校區的均值比較

將收集到的數據進行均值分析,結果見表14(11、19兩校老校區的調研學生數量太少,在后面的分析中刪除此兩校區數據)。

(三)因子分析

通過Bartlett 的球形度相關分析檢驗,表明在99%的置信水平下,各因素之間具有較強相關性,適宜進行因子分析(在因子分析過程中 “T15大學城校區與老校區的教學和生活設施共享如何”與公因子關系不顯著,刪除)。分析結果見表15中“一級權重”值,數據表明形成三個公共因子,公共環境、服務設施和交通。

根據層次分析法求得各因子的權重,如表15中“二級權重”值。進而求出各高校校區的舒適度評價值,見表14中“總評價值”。數據表明,大學城新校區校園規劃總體舒適度評價分值為6.49,老校區校園規劃總體舒適度評價分值為6.47,相差無幾。同一高校的新老校區舒適度評價相比較,4、20、29三校老校區整體評價高于新校區,2新校區的評價高于老校區。說明校園規劃舒適度評價高低與新校區或老校區沒有必然聯系,新老校區都有可能適宜于學生的學習和生活。

(四)單因素方差分析

按高校名稱分類,以不同校區為變量進行單因素方差分析。表16數據表明,在95%的置信水平下,同一所高校不同校區之間只有少數幾項具有顯著差異。新校區與老校區的總體均值也無顯著差異。

從表17數據可以看出,老校區的T1、T2、T3三項均值明顯高于新校區,說明老校區在資源共享與交流方面優于新校區。

分別以新校區和老校區分類,以高校名稱為因子進行單因素方差分析。表18數據表明,位于大學城的新校區中,在95%的置信水平下, T5、T6、T8、T13、T15、T16、T18和T19這八項具有顯著差異,其余無差異。在七所高校的老校區中, T5、T16、T17和T19這四項具有顯著差異,其余無差異。

四、焦點式訪談

為深入了解大學城校際資源共享和交流現狀,筆者對大學城校區個別高校的管理人員進行了深入訪談,就大學城的共享性問題展開討論。

關于共享性:大學城的共享理念很好,但只在有限的領域內實現了,如食堂、運動場的使用,圖書館可以互相借覽。實驗室在老校區有重復建設的問題,化學、化工、食品學院都有自己的實驗室,使用方便,但使用效率低。華工大學城校區有學校的實驗室,不歸學院管,使用效率高,但存在實驗課時間排序的問題。其他學校本來也是可以相互借用實驗室的,但都愿意各自建設實驗室。跨校選課方面原本也是可以開設公開課的,但是由于各學校層次不同,導致等級高的學校無法到等級低的學校選課。學生宿舍相對集中,學生的交流較多,包括學生社團的交流,如溜冰協會等。學生自發性的交流也比較多,如找老鄉活動。

新老校區的對比:新校區教學的硬件條件好,教室采光好,全部配備了電聲教學設備。對于學生的理論學習來說,封閉的環境可能是有好處的,但是他們跟社會接觸得少,可能也會有影響。不過根據多年對兩校區學生成績的對比,看不出有差異。老校區和現校區的學生出現不同的群體特質。老校區理工科較集中,新校區文科較多,文科生向理科生靠攏,理科生也向文科生靠攏。

師生交流問題:教師除上課之外在新校區停留時間短。新校區早晨開課晚,下午下課早,中午缺乏充足的休息時間,可能也會對教學產生一定的影響。

五、結論

1.廣州大學城共享性滿意度評價為“一般”

根據廣州大學城校際交流與資源共享滿意度評價結果,總體評價為一般,屬E5級。新老校區的資源共享一項評價最低,且各校無顯著性差異,說明各校新老校區的資源共享滿意度評價相當,在現有的技術條件下,新老校區之間的距離使得資源共享受到限制。九所高校中,星海音樂學院的評價最高,屬E7級。在99%的置信水平下,各校在人的交流和交通方面具有顯著差異,說明在人為管理因素的影響下,可以提高師生之間與學生之間的交流,也可以改善交通狀況。

2.廣州大學城校園規劃舒適度評價為“稍滿意”

廣州大學城校園規劃舒適度評價結果表明,總體評價為“稍滿意”。大學城新校區與老校區校園規劃舒適度評價基本無差異。各校新老校區校園規劃舒適度評價高低不一,無特定規律,故新老校區均有可能適宜于學生的學習和生活,與新舊無關。但老校區在資源共享和人的交流方面比新校區評價更優,可能與大學城現有的學生人員結構有關,不同專業或高低年級學生處于不同的校區,教師與學生接觸時間少,都導致交流的困難。

六、結語

本文的研究結果表明,廣州大學城的共享性實現效果一般,并沒有達到規劃之初的設計目標。高校校園集中選址固然創造了地理位置上交流的便捷性,但是共享性的實現還需要管理部門的有效控制和相互配合。廣州大學城遠離市區,與老校區分離,對于大學城的選址適宜性問題,本文的研究結果表明學生對校園選址滿意度評價的主要影響因素是校園周邊的公交設施便利程度。從新老校區對比的數據來看,老校區在資源共享方面明顯優于新校區,而在學習和生活環境方面新老校區無顯著性差異。

2012年底,政府出臺了“大學城提升計劃”,重點解決資源共享、公共配套、人文環境、建國家創新中心及城中村改造五大問題。其中,資源共享是建設大學城的重要目標,其解決方法在于建立互惠互利關系和補償機制,調動高校間的積極性,從體制上解決共享難題。

參考文獻:

[1] 李傳義. 廣州大學城概念規劃[G]. 廣州: 廣東高等教育出版社, 2010.

[2] 朱小雷. 建成環境主觀評價方法[M]. 南京: 東南大學出版社, 2005.

(責任編輯:余樹華)