城市化與生態環境協調發展研究

[摘要]以南寧市為例,通過構建評價指標體系,采用因子分析法計算城市化與生態環境發展指數,并建立耦合度及協調發展度模型,計算城市化與生態環境的協調發展度。結果顯示:2000—2013年,南寧市城市化與生態環境協調發展水平不斷提高,但增幅逐漸縮小;兩者的關系由2000—2005年的中度失調向2009—2013年的中級協調轉變,但協調發展度最高值僅為2012年的0687,還沒有達到良好協調等級的臨界值07,說明協調水平還有待提高,并且提高的難度在加大。

[關鍵詞]協調發展;城市化;生態環境;南寧市

[中圖分類號]F2911[文獻標識碼]A[文章編號]

2095-3283(2015)05-0066-05

[作者簡介]黃河東(1982-),男,漢族,廣西貴港人,講師,經濟學碩士,研究方向:區域與城市經濟、公共財政。

[基金項目]廣西哲學社會科學規劃課題“廣西西江經濟帶城市群城市化與生態環境協調發展研究”(項目編號:13EJL002)。

一、引言

城市化是人類社會發展和經濟技術進步的必經過程,但也帶來了環境污染和生態破壞問題,給城市的可持續發展提出了嚴峻的挑戰。城市化與生態環境之間相互影響、相互促進,是具有很強關聯性的兩大系統,兩者的協調發展是實現城市可持續發展的必由之路。南寧市位于廣西中部偏南,是廣西的省會城市,行政區域土地面積22112平方公里,人口7135萬人;2013年實現地區生產總值(GDP)280354億元,同比增長103%。

2009年12月,《國務院關于進一步促進廣西經濟社會發展的若干意見》中提出要充分發揮北部灣經濟區引領帶動作用,積極打造西江經濟帶產業集聚優勢;2012年8月,廣西政府正式批復實施《廣西西江經濟帶發展總體規劃》(2010—2030年),全面啟動了西江經濟帶建設;2014年7月,國務院正式批復《珠江—西江經濟帶發展規劃》,提出要努力把珠江—西江經濟帶打造成為我國西南、中南地區開放發展新的增長極,為區域協調發展和流域生態文明建設提供示范,標志著珠江—西江經濟帶發展上升為國家戰略,為廣西實現與全國同步全面建成小康社會,基本建成西南中南地區開放發展新的戰略支點的“兩個建成”的目標,推進北部灣經濟區和西江經濟帶“雙核驅動”戰略,努力打造區域協調發展的新格局,提供了難得的發展機遇和良好的政策支持。

區域經濟的發展,首先應發揮區域中心城市的增長極作用,通過中心城市的集聚和擴散效應,以點帶面,最終實現區域的整體發展。南寧市作為廣西的省會城市,既是廣西北部灣經濟區和廣西西江經濟帶的核心城市,也是東部發達地區與西部欠發達地區合作共建區域——“珠江—西江經濟帶”中的重要中心城市,在廣西及區域發展中應起到引領和示范作用。因此,實現南寧市城市化與生態環境的協調發展,對實現南寧市自身的可持續發展和促進廣西及區域經濟的可持續發展,均具有重要的現實意義。

二、文獻回顧

19世紀末開始,城市化與生態環境協調發展問題就進入了學者們的研究視野。在國外,英國學者E·Howard(1898)提出了田園城市理論,從城市規劃的角度分析城市化與生態環境的協調發展問題。Goldsmith(1972)的《生命的藍圖》等著作,對城市化過程中的生態危機作了大量的描述與預測,喚醒人們對城市化帶來的環境問題的高度重視。英國學者David W Pearce(1990)從城市發展的不同階段,分析所出現的資源環境問題,提出了著名的城市發展階段環境對策模型。Grossman,Krueger(1995)通過實證分析,揭示了42個發達國家的城市生態環境質量隨著經濟的發展,呈現倒“U”型的演變規律。AI-Kharabsheh(2003)運用數值模擬等方法對城市化與地表水質量作定位跟蹤研究。

國內對城市化與生態環境協調發展問題的研究起步較晚,馬世駿(1984)提出“社會—經濟—自然”復合生態系統,開創了城市生態學的新理論。楊士弘(1994)通過建立“經濟—環境”系統指標體系,探討了廣州市生態環境與經濟協調發展問題。馬傳棟(2000)論述了在加強城市生態經濟綜合管理的基礎上如何協調城市經濟、社會和生態環境三者之間的發展問題。陳曉紅(2009)認為城市化與生態環境協調系統是在要素、技術、制度等的調整提升下相互作用形成的。盧虹虹(2012)通過建立評價指標體系及綜合評價模型,研究了長三角城市化與生態環境的協調發展問題。

以上研究成果,豐富和深化了城市化與生態環境協調發展問題的理論成果,并對城市發展實踐提供了較強的理論指導,但我國學者研究的范圍較少涉及西部欠發達地區,尤其涉及廣西城市化與生態環境協調發展問題更少。為此,以廣西南寧市為例,通過建立評價指標體系、構建評價模型、確定評判標準,對城市化與生態環境協調發展情況進行實證分析與評價,以為南寧市城市化與生態環境的協調發展提供實證檢驗和理論支撐。

三、城市化與生態環境評價指標體系、方法與模型的構建

(一)指標體系的構建

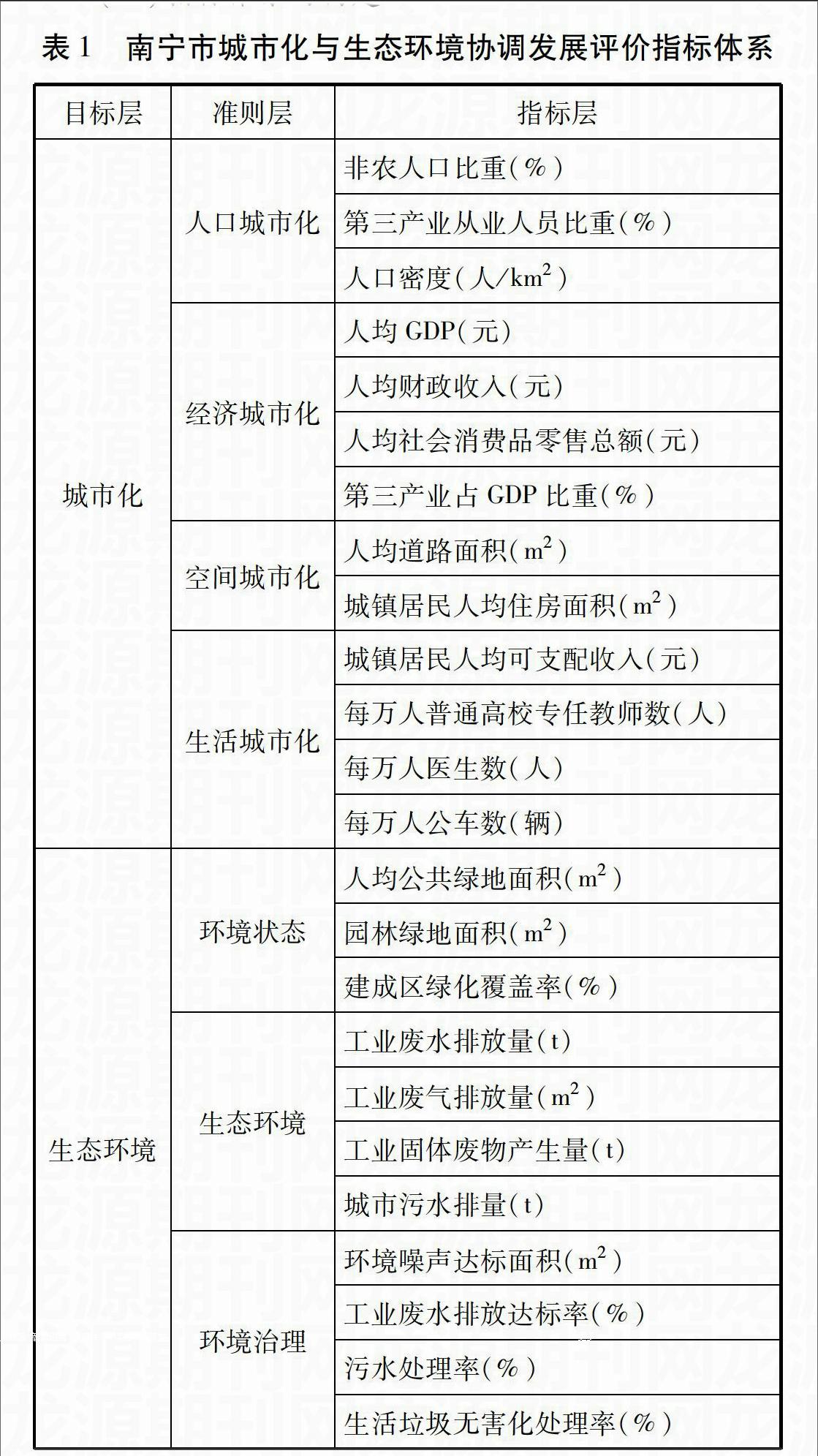

在借鑒前人研究的基礎上,按照科學性、可獲得性、可比性、典型性原則,結合南寧市發展的實際,確定從人口城市化、經濟城市化、空間城市化、生活城市化四個方面選取13項指標來反映城市化水平;從環境狀態、環境壓力、環境治理三個方面選取11項指標來反映城市生態環境水平(見表1)。指標的數據來源于《廣西統計年鑒》《中國城市統計年鑒》《南寧統計年鑒》和南寧市政府相關部門及部門網站上的統計數據或經換算而得。

(二)方法與模型的構建

1指標的標準化處理

考慮到各指標的單位不統一,不好綜合計算,需要對指標進行無量綱的標準化處理。標準化處理的公式為:zij=(xij-j)/Sj,其中,zij為指標的標準化值,xij為原始值,j為指標的平均值,sj為指標的標準差。對于反映負面影響的指標,則取標準化值的相反數。endprint

2評價方法

因子分析法是從變量內部相互關系出發,把一些具有復雜關系的變量濃縮為幾個公共主因子的一種多變量統計方法。其基本思想是將多個聯系比較緊密的變量歸為同一類,構成公共主因子,以少數幾個公共主因子對所有原有變量進行解釋。

城市化與生態環境的評價指標體系中,各指標間很可能存在相關關系。因此,可以通過因子分析法,對原有變量進行濃縮,將原有變量中的信息重疊部分提取并綜合成主因子。如果前面k個主因子對應的累計方差貢獻率≥85%,表明已經基本反映了原有變量的信息。因此,可以應用前面k個因子的得分乘以對應的權重,就可以得各個年份城市化發展指數Ci和生態環境發展指數Si,計算公式如下:

Ci=kr=1CijPj(1)

Si=kr=1SijPj(2)

其中,Ci為第i年城市化發展指數,Si為第i年生態環境發展指數,Cij和Sij分別為城市化與生態環境第j個主因子得分,Pj為相應主因子的權重。

3耦合度模型

耦合是物理學中的一個概念,是兩個或兩個以上系統通過相互作用而彼此影響的現象。當系統間或系統內部要素之間相互協調、相互促進時,為良性耦合;反之,為不良耦合。耦合度是系統各要素間的相互影響、相互依賴程度的度量值。城市化與生態環境是關聯性很強的兩大系統,彼此既相互作用又相互制約,兩者只有在良性耦合基礎上彼此協調,才能實現城市的可持續發展。

根據現有的與耦合度相關的研究成果,多數學者采用的是物理學中耦合系數模型,建立多個系統間相互作用的耦合度模型,即:

Cn=[(u1·u2·u3]/∏(ui+uj)]1/n(3)

由此可以推出城市化與生態環境兩大系統的耦合度模型為:

Cv={(C·S)/[(C+S)×(C+S)]}1/2(4)

其中,Cv為耦合度,C為城市化發展指數,S為生態環境發展指數,由模型可知,0≤Cv≤1,耦合度值越大,則表示協調狀態越佳;反之,則協調狀態越差。

4協調發展度模型

耦合度模型能較好地反映城市化與生態環境的協調程度,但反映兩者間的協調發展水平時存在缺陷。當城市化與生態環境兩大系統均處于較低層次的發展水平時,計算的結果反而會得到這兩個系統協調發展水平較高的結果,得出的結論可能與實際不符。因此,需要在上述基礎上構建出能夠更客觀地反映城市化與生態環境的協調發展水平。為此,可通過引入協調發展度模型進行測算:

H=Cv·I(5)

其中,H為協調發展度,Cv為耦合度,I為城市化與生態環境發展的綜合評價指數,I=a·C+b·S,a,b為權數。由于城市化與生態環境兩大系統之間密切相關,根據南寧市發展實際,城市化發展與生態環境發展都很重要,為此,a,b權數的賦值征詢了13位專家的意見,最后擬定城市化與生態環境的權數a,b均取值為05。由此可得:

I=05C+05S(6)

在實際運用協調發展度模型時,將城市化發展指數C和生態環境發展指數S經過極差標準化處理,控制在[0,1]的取值范圍內,這樣的取值范圍也是[0,1],從而保證了H的取值也在[0,1]范圍內。按照協調發展度H的大小,將協調發展度等級劃分如下(見表2):

四、南寧市城市化與生態環境協調發展分析

(一)城市化發展指數和生態環境發展指數的計算與分析

運用SPSS軟件的因子分析功能,先對南寧市城市化的指標數據進行處理。通過計算所有變量的共同度,結果絕大部分變量共同度在90%以上,表明適合做因子分析。然后以特征值大于1為原則確定主因子(表3)。

由表4可以看到,只要選擇前3個主因子,其代表的信息量就可以解釋所有變量信息量的85925%,能比較充分地反映南寧市生態環境發展水平。再根據公式(2),計算出南寧市2000—2013年生態環境發展指數(見圖1)。

從圖1可以看到兩者的發展趨勢,南寧市2000—2013年城市化呈現快速平穩增長的趨勢,發展指數由2000年的-0910增長到2013年的0901,年均以約5個百分點的速度增長。南寧市生態環境發展趨勢則呈現階段性波動、整體上升后略有下降的變化趨勢,其發展指數在2000—2005年處于較低水平并表現為波動下降的趨勢,雖然前三年較為平穩,在2005年降為最低值-0746;2006—2010年表現出增長的趨勢,但增速不斷下降,發展指數由2006年的-0294增長到2010年的最高值0620;2011—2013年略有下降,發展指數由2011年的0577下降到2013年的0530。

圖12000—2013年南寧市城市化與生態環境發展趨勢

(二)南寧市城市化與生態環境協調發展度評價

先利用公式(4),計算出南寧市2000—2013年城市化與生態環境的協調度,再利用公式(5)和公式(6),計算出南寧市2000—2013年城市化與生態環境的協調發展度,并對照協調發展度等級劃分標準(表2),得出南寧市城市化與生態環境協調發展度等級(表5)和演變趨勢(圖2)。

生態環境協調發展度演變趨勢

從城市化與生態環境協調發展度等級(表5)和演變趨勢(圖2)看,2000—2013年,南寧市城市化與生態環境協調度值大體介于0207~0687之間,演變趨勢處于波動上升的態勢,整體上由2000年的中度失調演變為2013年的中級協調。從階段變化看,2000—2005年南寧市城市化與生態環境協調發展度比較低,均處于中度失調等級,說明這一階段南寧市在加快城市化的進程中,對生態環境的保護有所欠缺;2006—2008年,南寧市城市化與生態環境協調發展水平不斷提高,協調發展度由0334增加到0591,協調等級相應地由輕度失調發展到勉強協調,說明這一階段南寧市在推進城市化進程中加大了對生態環境的保護力度,并取得了一定的效果;2009—2013年,南寧市城市化與生態環境協調發展水平進一步提高,協調發展度由2009年的0630增加到2013年的0683,其中,在2012年達到最高值0687,這五年間均處于中級協調狀態,但未達到良好協調水平,所以實現南寧市城市化與生態環境的高水平協調發展還需付出更大努力。endprint

五、結論與建議

南寧市城市化與生態環境之間存在相互影響、彼此促進的關系,維持兩者有序的協調,將為南寧市可持續發展提供強大的動力支持。整體上看,2000—2013年,南寧市城市化與生態環境處于不斷優化的正向發展中,城市化與生態環境的協調發展度由中度失調等級逐步發展到中級協調等級,但還沒有達到良好協調的臨界點07,說明協調水平有待進一步提高,并且進一步提高的難度在加大。因此,南寧市在今后的城市化進程中,更應重視生態環境保護。結合南寧市實際,要實現城市化與生態環境的協調發展,可以采取以下幾方面措施:

第一,加快產業結構調整步伐,構建低碳型產業集群。利用好建設珠江——西江經濟帶的政策優勢,積極承接廣東發達地區產業轉移,重點發展資源消耗少、環境污染低、技術含量高、經濟效益好的高新技術產業、先進制造業及現代服務業,建立分工明確、布局合理的低碳型產業集群,不斷提高產業層次和整體素質。

第二,積極推行清潔生產,大力發展循環經濟。加強體制機制創新,通過完善法律保障體系、價格機制、財稅體制等方面政策,鼓勵企業加快技術升級改造,積極采用節能降耗、提高資源綜合利用率的清潔生產技術。以減量化、再利用、資源化為原則,通過合理設計企業生產和產業布局,在企業內部使上游生產產生的廢棄物成為下游生產產品的原材料,實現物質的循環通路;在企業之間,通過合理安排產業布局,使一企業的“排泄物”成為另一企業的“食物”,形成資源重復利用的產業共生組合,減少污染物的產生。

第三,優化城市空間結構,完善城市功能。加強城市交通、通訊、供水、供氣、城市綠化等基礎設施的建設,保障和改善居民衣食住行、教育、就業、醫療等條件,提高生活品質。深化改革創新,優化城市功能分區和空間布局,合理配置城市資源,讓進城務工人員享受均等的城市公共服務,成為真正的市民。

第四,完善監管體系,加強生態環境管治。加大環保投資力度,加強政府調控,從排污治理、技術投入、財稅政策等方面有效控制企業環境污染物的排放。加強環境立法和制度規范,提高執法和監管力度,對污染環境、破壞生態等行為予以處罰。加強社會監督,設立投訴中心和舉報電話,鼓勵廣大群眾檢舉揭發各種污染環境行為。

第五,加強環保宣傳,強化對社會公眾的環境保護教育。綜合運用廣播電視、報刊雜志、互聯網等媒體進行廣泛宣傳,普及環境保護知識,宣傳典型案例,開展形式多樣的宣傳教育活動,使社會公眾自覺樹立環境保護意識和綠色消費意識,使節約資源、保護環境成為人們的自覺行為。

[參考文獻]

[1]史小輝去年南寧GDP增103% 勤儉風“吹落”餐飲營業額[EB/OL]http://wwwnnnewsnet/news/201401/t20140127_623745html,2014-01-27

[2]宋永昌等城市生態學[M]上海:華東師范大學出版社,2000:38-39

[3]楊俊城市化與城市生態安全耦合研究—以大連為例[D]遼寧師范大學,2009:3-4

[4]Pearce D,et alEconomics of Natural Resources and the Environment[M]New York:Harvester Wreathes,1990:215-289

[5]Grossman GKrueger AEconomic Growth and the Environment[J]Quarterly Journal of Economics,1995(110): 353-377

[6]Atef AI-KharabshehRakad TaanyInfluence of Urbanization on Water Quality Deterioration during Drought Periods at Southlordan[J]Joumal of Arid Environments2003(53): 619-630

[7]馬世駿社會—經濟—自然復合生態系統[J]生態學報,1984(1):1-9

[8]楊士弘廣州城市環境與經濟協調發展預測及調控研究[J]地理科學,1994(4):136-143

[9]馬傳棟中國城市可持續發展的對策[J]生態經濟,2000(10):6-10

[10]陳曉紅等城市化與生態環境協調發展機制研究[J]世界地理研究,2009(2):153-160

[11]盧虹虹長江三角洲城市群城市化與生態環境協調發展比較研究[D]上海:復旦大學,2012:1-82

[12]樓旭述,黃海峰“九五—十五”期間珠三角環境與經濟協調發展研究[J]熱帶地理,2008(9):463

(責任編輯:陳鴻鵬)endprint