從朱瑞炮校走出的總政歌舞團

王永濤

總政歌舞團是我軍乃至全國最著名的文藝團體,人才濟濟,涌現出了彭麗媛、閻維文、楊洪基等一大批全國人民喜愛的著名歌唱家,是全軍文化工作的楷模。但總政歌舞團的歷史源頭在哪兒,卻一直沒有明確的說法,總政歌舞團自己也沒有做過相關的考證工作。有關部門在征集考證沈陽炮兵學院(其歷史沿革主線為延安炮校——朱瑞炮校——軍委高級炮校——沈陽炮兵學院)院史資料的過程中,意外發現了相關歷史線索,撩開了這段塵封已久的歷史面紗,復原了我軍文化工作史上的一段佳話。

考證緣起

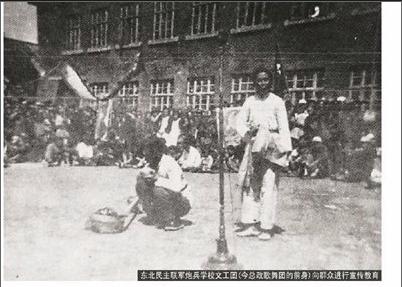

事情還得從一張照片說起。2010年6月,有關部門在吉林省通化軍分區軍史館調研時發現了一張照片,照片內容反映的是1946年初朱瑞炮校前身——東北民主聯軍炮校文工團在駐地通化市街頭演出,照片下面還寫著這樣一行字:“東北民主聯軍炮兵學校文工團(今總政歌舞團的前身)向群眾進行宣傳教育”。正是這張歷史照片,引發了對朱瑞炮校文工團與總政歌舞團淵源關系的考證。

為此,有關人員首先與通化軍分區政治部和通化市委黨史研究室取得聯系,了解這種說法的根據。得到的回答是,通化的地方黨史、軍史都是這么寫的。在通化當地有一種流行的說法,就是通化是“四校一團誕生地”(見世界知識出版社2009年出版的呂明輝著《通化“二三事件”》79頁),即延安抗大遷到通化改為東北民主聯軍軍政大學(今國防大學)、延安炮校遷到通化改為東北民主聯軍炮兵學校(今沈陽炮兵學院)、東北航空學校在通化成立(今長春空軍航空大學)、東北民主聯軍工兵學校在通化成立(今徐州工程兵學院)、東北民主聯軍炮校在通化正式組建炮校文工團(今總政歌舞團)。但通化市黨史、軍史研究部門,從來沒有向總政歌舞團求證過此事。

然而,在隨后與總政歌舞團政治部的聯系中,得到的回答卻是:“總政歌舞團還沒有組織編寫團史,不了解相關情況;但從來沒有聽說過這種說法,這種說法不大可能是真的。”

在這種情況下,有關人員只好另辟蹊徑。經過研究,他們認為最好的辦法,就是能夠找到當年從朱瑞炮校文工團到總政歌舞團的老同志。找到了他們,歷史真相就會浮出水面。

幾經周折,他們終于打聽到北京魏公村總政干休所可能有一位當年從朱瑞炮校文工團過來的老干部。這名叫楊平的老干部已經86歲,但身體尚好,思維清晰。在干休所工作人員的帶領下,他們來到楊平老人家。當聽說客人來自沈陽炮兵學院,朱瑞炮校是該院前身時,老人非常激動,動情地說:“那是我的老部隊,六十多年沒有聯系了!”接著,老兩口(楊平的老伴叫趙瑋瑜,也是朱瑞炮校文工團的成員,是樂隊的小提琴手,后來也轉入了總政歌舞團)為來訪者找出當年的一些歷史資料及照片,又找來了也在這個干休所休養的另一位當年的親歷者何伯林,一起講述當年從朱瑞炮校文工團到總政歌舞團的經歷,從而幫助來訪者解開了朱瑞炮校文工團與總政歌舞團的歷史淵源之謎。

朱瑞炮校文工團的輝煌歷史和雄厚實力

延安炮校挺進東北后,其名稱隨著東北我軍名稱的變化而不斷變化(東北民主自治軍炮校、東北民主聯軍炮校、東北軍區炮校、朱瑞炮校),一般把這一時期統稱為朱瑞炮校時期。朱瑞炮校從其前身八路軍總部炮兵團和延安炮校時期開始就十分重視文化工作。

當年,紅軍長征到陜北后只剩下一門火炮,炮兵部隊也只保留了一個炮兵連的空架子。彼時,毛澤東和黨中央已經意識到發展我軍炮兵在未來戰爭中的極端重要性,開始籌劃擴大炮兵部隊、培養炮兵干部。1938年1月28日,八路軍總部炮兵團在山西臨汾臥口村舉行成立大會,同時組建了有30多人的炮兵團宣傳隊,又稱“怒吼劇社”。據《中國人民解放軍音樂史》(李雙江主編、解放軍文藝出版社2007年出版,第107頁)記載:怒吼劇社在當時的敵后根據地是很有影響的文藝團體,“周巍峙、丁里、歐陽山尊、李伯釗等著名藝術家都曾是劇社教員。……劇社多次舉行文藝晚會,如為歡迎前來指導工作的周恩來、劉少奇、謝覺哉、滕代遠、楊尚昆等中央領導同志而舉行的文藝晚會,慰問國民黨友軍的文藝晚會。不僅如此,劇社還輔導連隊的文藝活動,在日軍企圖進犯陜甘寧邊區時,劇社開赴前線進行戰地宣傳,還參與構建炮兵陣地。1941年夏怒吼劇社隨炮兵團調回延安,駐扎在南泥灣。(炮兵團宣傳股長)李偉曾在《解放日報》上發表《山中一年》一文,第一次稱南泥灣已變成了‘陜北的好江南。在南泥灣期間,來自延安文藝界的丁玲、艾青、公木、賀綠汀、張汀等人曾到炮兵團生活、演出和指導。……劇社經歷整風和大生產運動后,軍政素質和業務水平有了很大的提高,并創作和演出了秧歌劇、大型聲音等音樂作品”。

1944年11月,根據中央軍委命令,以八路軍炮兵團為基礎,在延安南泥灣成立了我軍歷史上第一所兵種院校——延安炮校,同時成立炮校宣傳隊,對外仍然稱“怒吼劇社”。炮校招收了一千多名文化水平較高的青年學員,文化工作開展得更有聲色,極大地活躍了官兵的文化生活,激發了官兵的學習訓練和殺敵熱情。特別是由延安炮校宣傳科長李偉于1945年2月作詞作曲的《炮兵進行曲》(又稱《延安炮兵學校校歌》),很快傳遍延安等敵后根據地。這部作品也成為人民炮兵的象征。在1949年開國大典分列式上,炮兵方隊正是在《炮兵進行曲》的旋律中接受毛澤東主席的檢閱,雄壯地通過天安門廣場的。此后歷次國慶閱兵也都如此。怒吼劇社為我軍文化工作史留下了濃墨重彩的一筆。

抗戰勝利后,延安炮校奉命挺進東北,參加解放戰爭。1946年初在怒吼劇社的基礎上,炮校文工團于吉林通化正式組建。不久,炮校進駐牡丹江,炮校文工團又吸收了牡丹江軍區文工團和牡丹江市文工團,隊伍進一步擴大,達到100多人。文工團仍然歸炮校政治部宣傳科科長李偉(后任總政文化部副部長、宣傳部部長)領導,團長趙軍(后任總政文工團副團長)、副團長楊平(后任總政歌舞團副團長)、政治協理員何柏林(后任總政歌舞團副政委),主要成員有張啟舜(后任總政歌劇團團長)、安金如(后任總政話劇團政委)、李默然(后任全國戲劇家協會主席)、桑夫(后為北京電影制片廠著名導演)等,可謂群英薈萃。特別是炮校文工團還組建了我軍歷史上第一支西洋管弦樂隊(軍樂隊),由40多人組成,水平很高,當時即可以完整演奏莫扎特的交響曲,在全軍很有影響。因此,平津戰役勝利后的1949年2月1日,中央軍委舉行隆重的北平解放入城儀式,特別征調遠在天津的四野炮兵文工團軍樂隊。在副團長楊平的帶領下,軍樂隊趕往北平參加入城式的軍樂演奏,受到軍委首長的高度評價,以至于1951年總政領導還專門讓這支軍樂隊為總政機關全體人員進行了專場演出。

當年,朱瑞炮校文工團創作并演出了一大批影響深遠的文藝作品,如《東北民主聯軍之歌》、《人民炮兵上戰場》、《行軍小唱》、《東北人民有力量》、《遼沈戰役組歌》等,極大地鼓舞和激發了四野官兵尤其是炮兵部隊的戰斗精神。由炮校培養訓練出來的東北炮兵部隊也成為解放戰爭時期全軍最強大、最有戰斗力的一支炮兵部隊,成為我軍歷史上文化工作激發戰斗力的典范。1946年11月,炮校宣傳科長李偉在跟隨炮校坦克大隊參加我軍首次步、炮、坦協同作戰攻打吉林靠山屯的戰斗中,冒險伏于坦克炮塔后,跟隨部隊沖向敵陣,親眼目睹了我軍坦克的巨大威力。戰斗結束后,李偉有感而發創作了一首《坦克進行曲》,隨即唱響東北大地。1949年開國大典分列式,選定此曲為坦克兵方隊伴奏曲,直到現在,每次國慶閱兵,裝甲兵方陣都是伴隨著這首樂曲通過天安門廣場。

1947年東北民主聯軍成立炮兵司令部,與炮校首腦機關是一套人馬兩塊牌子,炮校文工團同時也是炮兵文工團,1948年1月改稱東北野戰軍炮兵縱隊文工團,1948年11月遼沈戰役結束后改稱第四野戰軍特種兵文工團,發展到240多人。據《中國人民解放軍音樂史》記載:解放戰爭時期四野的文藝隊伍是全軍最強大的,這與四野的戰斗力也是成正比的,朱瑞炮校文工團(即炮兵、特種兵文工團)又是其中的佼佼者。1950年以四野炮兵機關為基礎組建了中央軍委炮兵機關,四野炮兵文工團也改稱軍委炮兵文工團。但不論文工團的名稱如何變化,仍然都是朱瑞炮校文工團的老班底。

朱瑞炮校的文化工作成績卓著,還體現在培養造就了我軍文化工作的領軍人物、著名音樂家李偉同志。李偉1914年出生于河北滄州,1931年9月考入清華大學土木工程系,與錢偉長、蔣南翔、姚依林是同學;1935年作為學生骨干參加了著名的一二九運動,畢業后奔赴延安參加八路軍炮兵團(后改為延安炮校),先后擔任數學、理化教員和數理總教,主講并編寫出了我軍炮兵第一本《炮兵數學講義》(現存北京軍事博物館),一直被使用到解放后的沈陽高級炮校時期。同時,李偉還自學成才,對音、體、美樣樣精通,是延安炮校首屈一指的文體骨干,兼任文體教員。所以,在老炮校人中流傳這樣一句話:“李偉教員有兩只手,一只手是1234567,教數學;一只手是1234567,教音樂。可真是文武雙全,左右開弓。”李偉還被譽為炮校“四大才子”之首。他先后擔任炮兵團宣傳股長、炮校宣傳科長、四野炮兵宣傳部長、軍委炮兵宣傳部長、總政文化部副部長、總政宣傳部部長,為開國少將,大區副職待遇,于2005年91歲時去世。李偉一生共創作了665部音樂作品,2001年被中國音樂家協會授予“金鐘獎”終身成就獎。李偉作為建國初期我軍文體工作的領導者之一,參與創建和發展了總政文工團、解放軍軍樂團、軍事博物館、解放軍藝術學院、解放軍文藝出版社、八一體工隊、解放軍軍人俱樂部等文體單位,為我軍文化事業的創立和發展做出了巨大貢獻,也是沈陽炮兵學院歷史上的驕傲。

朱瑞炮校文工團是總政歌舞團的最主要源頭

楊平和何柏林不但是這段歷史的親歷者,而且還是朱瑞炮校文工團和總政歌舞團的主要負責人之一,他們的回憶和提供的資料是最有說服力的。為了證明這段歷史,楊平還專門為來訪者寫了一份情況說明,明確闡述了朱瑞炮校文工團與總政歌舞團的傳承關系:

我叫楊平,1937年10月加入八路軍炮兵團,延安炮校成立后,我在炮校宣傳隊工作,后隨炮校開進東北。在牡丹江時我任炮校文工團副團長,也就是四野特種兵(炮兵)文工團的副團長(一撥人馬兩塊牌子),團長是趙軍。1948年11月我和炮兵文工團一起隨四野入關。建國后,我們四野特種兵司令員肖華同志調任總政副主任,主管全軍文化工作,把我們文工團調到北京,與華北軍大文工團和裝甲兵文工團一起組建總政文工團,趙軍任副團長,我任黨委委員兼樂隊隊長。不久改稱總政歌舞團,1956年我任總政歌舞團副團長。我作為這一歷史的親歷者可以證明:延安炮校宣傳隊,即后來的朱瑞炮校文工團,就是現在總政歌舞團的前身。

——總政離休干部楊平86歲書,2010年8月25日

手稿原件和錄像現存于沈陽炮院院史館。

同時,楊平老人還找出一篇歷史記錄——《總政歌舞團成立時編隊名單(1952年3月21日)》(見北京軍旅音樂研究所2005年編寫的《楊平作品選集》155頁,現存于沈陽炮院院史辦),詳細說明了總政文工團組建時的情況:

1951年3月四野炮兵文工團與華北軍政大學文工團和裝甲兵文工團,共同組成了總政文工團,團長由總政文化部文藝處的領導兼任,唯一一名副團長就是炮兵文工團的團長趙軍負責實際工作。當時總政文工團共有213人,其中來自炮兵文工團的有114人,占54%,華北軍政大學文工團有50多人,裝甲兵文工團只有40多人,而且中層以上領導基本上都由原炮兵文工團的人員擔任。所以,說總政是以炮校文工團為主體組建了總政文工團是恰如其分的。1953年,在總政文工團的基礎上組建了總政歌舞團,原炮兵文工團的人員仍是主體力量。

總政決定以炮兵文工團為主體組建總政文工團是有原因的。除了炮兵文工團歷史悠久、成績斐然外,還有一個原因就是當時的總政領導以及總政文化部的各級領導都對炮兵文工團十分熟悉。四野炮兵的老領導蕭華同志建國后調任總政治部副主任,主抓全軍的宣傳文化工作,上任之初,百廢待興,蕭華就找到他的繼任者四野炮兵司令員萬毅和政委邱創成,希望他們能把包括炮兵文工團在內的單位調入總政,萬毅和邱創成表示,只要是老首長需要,我們是要人給人、要物給物。就這樣,四野炮兵文工團就連鍋端到了總政文化部。而且,總政文化部部長陳沂也是四野的老領導(曾任四野后勤部副政委),對炮兵文工團早就熟悉和賞識。炮兵文工團的老領導李偉調任總政文化部文藝處處長,具體負責總政文工團的組建。這樣,以炮兵文工團為主體組建總政文工團以及后來的總政歌舞團也就不難理解了。

把朱瑞炮校文工團與總政歌舞團的歷史淵源關系考證清楚,而且是人證、物證俱全后,2010年8月26日,有關人員來到總政歌舞團,見到了總政歌舞團的政委和政治部主任,向其介紹了調查考證的結果,并出示了相關佐證材料。總政歌舞團雖沒有編寫團史,但有一本《大事記》。他們把《大事記》拿來核對,上面果然有楊平副團長和何柏林副政委的相關記載。他們又打電話咨詢了幾位建團初期的老同志,都是肯定的答復。這樣,總政歌舞團的領導就認可了有關單位的調查考證結果。總政歌舞團政委與在外開會的團長溝通后,以組織的名義給沈陽炮兵學院寫了一篇題詞:

沈陽炮兵學院的前身為延安炮兵學校。當年的延安炮兵學校宣傳隊、即后來的朱瑞炮校文工團、第四野戰軍特種兵文工團,是1953年組建總政歌舞團時的重要部分。希望我們繼承和發揚延安炮校和朱瑞炮校的優良傳統,共同創造新的輝煌。

——總政歌舞團政委王玉祥,2010年8月26日

題詞原件和錄像現存于沈陽炮院院史館。

與此同時,在場的著名歌唱家、2009年中央電視臺“青歌賽”民族唱法冠軍獲得者王麗達也為沈陽炮兵學院題詞:“我愿把我的歌聲獻給炮兵基層指揮員的搖籃——沈陽炮兵學院。”

這樣,朱瑞炮校文工團作為總政歌舞團最主要源頭的歷史淵源關系,不但在歷史脈絡上考證清楚,而且得到兩家單位的一致認可。

2010年11月24日,沈陽炮院兩位主要院領導去北京會見總政歌舞團領導,雙方進行了親切交流。總政歌舞團領導表示,沈陽炮兵學院與總政歌舞團是血緣關系、是親戚關系,要經常走動。2010年12月5日晚,總政歌舞團在沈陽遼寧大劇院演出大型歌劇《木蘭詩篇》,演出結束后,總政歌舞團政委率領中層干部和主要演員共11人來到沈陽炮兵學院認親、參觀,王政委代表總政歌舞團再次題詞:“總政歌舞團將以我們的歌聲為沈陽炮兵學院的發展進步貢獻力量”題詞原件現存于沈陽炮院院史館。