內蒙古草原文化旅游發展中存在的契機與瓶頸

包阿優喜

旅游業作為第三產業的重要組成部分,在推動國民經濟發展中起到了不可替代的作用,同時,旅游業更重要的是為人們提供了無限的精神食糧,豐富了人們的生活,提高了人們的精神層次。草原旅游業亦如此,拉動了內蒙古的經濟增長,吸納了許多閑散勞動力,緩解就業壓力,進而促進了社會的安定與和諧。

一、草原旅游文化發展中存在的利與弊

(一)草原旅游文化發展的有利因素

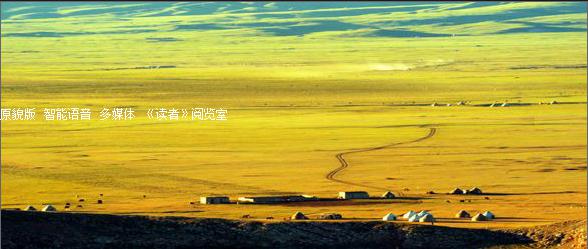

1.內蒙古大草原以其廣闊無際、自然秀美帶給人們獨特的視覺享受,“草原旅游是指以草原生態系統為對象,對旅游目的地進行開發規劃、項目選擇、產品設計、市場營銷、空間配量、游客引導等行為,它包括開發時政府的宏觀調控和各旅游企業的經營活動以及旅游者在目的地的活動行為。”內蒙古自治區擁有大片優質草場,是我國溫帶草原的主體,依托于此而發展起發達的畜牧業,躋身為全國四大牧場之一。“從東至西由草甸草原逐漸過渡至荒漠,期間亦伴有森林草原、沙地疏林草原、大漠戈壁,草原類型豐富多樣,為旅游者提供了一個完整的草原景觀觀賞系統。”來到草原游玩的旅游者來說,都被它的廣闊無垠所吸引,內蒙古草原成為夏季主要的旅游目的地。

2.獨特的民族風情時草原旅游文化的另一大特色。蒙古族獨特的游牧方式、獨特的宗教信仰與傳統的祭祀活動源遠流長,華美的民族服飾,精致的裝修風格,精彩的歌舞演藝,以淳樸天然的“烏蘭伊德”(紅食,即牛羊肉為主)和“查干伊德”(白食,即奶食品為主)為特色的餐飲文化,這些都在一代代人的延續與改良中成為了現代草原旅游文化的精髓。正因為獨特而傳統的民族文化,悠久源遠的歷史,讓草原旅游文化不同于華夏民族其他的旅游文化,被刻上了天然的民族性。這是草原旅游文化得到青睞并且具有遠大發展前途的重要原因,蒙古民族的智慧結晶與堅忍不拔的精神毅力都融合于草原旅游文化中,向世人展現出其他旅游文化所沒有的魅力與不凡。

3.內蒙古所處的地理位置決定了其具有發展草原旅游的區位優勢。從古至今,內蒙古高原都是絕佳的交通樞紐,在古代,它是通往絲綢之路至波羅的海的重要區域,而今,它是亞歐大陸的中心,“內蒙古自治區地跨三北(華北、中北、西北)、內連八省(黑龍江、吉林、遼寧、河北、山西、陜西、寧夏、甘肅)、外鄰兩國(俄羅斯、蒙古),是距離京津地區、長江三角洲以及珠江三角洲三大旅游市場最近的草原旅游區。”隨著經濟的發展與政策的扶持,內蒙古交通基礎設施發展日趨完善,擁有多條重要的鐵路干線、高速公路、國道公路和省道公路,機場建設也隨之發展,而在今后幾年還將陸續開通動車、高鐵,這為內蒙古草原旅游文化的發展提供了交通區位支持。

4.旅游業作為第三產業可以吸收大量閑散的勞動力,解決就業壓力,最終形成規模效益。依托草原文化逐漸發展起來的草原旅游文化,提煉了數代蒙古民族智慧的精華。居住在蘇木嘎查這類最基層的地方的農民、牧民,其中有很多掌握著祖傳下來的蒙古手工藝技術,比如縫制蒙古袍、蒙古靴,制作蒙古畫等,由于主觀和客觀的原因,這些很難進入市場被廣為認知,而草原旅游文化的興起為傳統蒙古手工藝技術的發揚帶來了機遇,更多的優秀民族工藝可以通過旅游業的發展得到推廣。與此同時,草原旅游業為聚集在草原牧區的人們創造了就業機會,吸納了勞動力,緩解就業問題,讓草原旅游文化具有更實用而豐富的內涵。

二、草原旅游文化發展的弊

(一) 觀念落后,品牌化創新化的意識淡薄

由于游牧民族本身的生活習慣與傳統,導致對草原旅游的開發與利用的認識不足,逐水土而居的生活方式帶給蒙古民族的不僅僅是豪爽熱情的性格,還有一些負面的東西,比如思想閉塞,性情散漫。而傳統的放養式畜牧方式,使得草原生態平衡遭到破壞,草場退化。許多中小型旅游企業并不注重長遠,不掌握大局,只看眼前,不計后果,使得草原旅游始終無法形成大規模、重品牌、高收益的行業。

(二) 重復建設問題廣泛存在

與東部沿海經濟發達地區相比,內蒙古自治區的經濟還處于欠發達的階段,由于政府投入不到位、相關法律法規不夠全面、管理者的管理水平整體還有待提高、草原旅游開發的門檻過低等問題,致使草原旅游存在重復建設的問題,這不僅讓遠道而來的游人感覺到草原文化名不副實,也阻礙了整個經濟的發展,同時,重復建設所產生的浪費與污染,更讓草原旅游文化的充實出現尷尬局面。

(三) 旅游從業人員受教育程度偏低,整體素質不高

從事草原旅游業的人,大都來自牧區,利用現有的資源,開發草原牧區旅游。在這些從業人員中,真正學習過管理、旅游、民族學、生態學、經濟學的人寥寥無幾,他們思想守舊,創新意識薄弱,管理水平欠缺,無法很好地將草原文化——生態平衡——經濟效益這三者很好的結合到一起,他們經營的草原旅游業帶給游人的或許不是草原旅游文化應有的品質,而是落后與散漫的表現。草原旅游文化的未來,與從業人員的文化修養與素質水平密切相關,旅游業的前景也受制于這一因素。

(四) 草原旅游尚處于初級階段

首先,內蒙古草原旅游出現的時間較晚,發展較為緩慢,而其他省份的旅游區,有的甚至有幾百年的歷史,旅游業已成為當地的支柱行業,并能夠很好地解決與其他兩大產業的關系,同時協調文化與物質、原居住人口與外來旅游人口、人與自然之間的關系。而內蒙古草原旅游業雖有悠久的歷史基本,但形成獨立產業的時間并不長,所以暴露出各類問題。其次,無規劃、無標準的開發,使得草原旅游或呈現飽和狀態,或出現稀缺狀態。以呼和浩特周邊為例,以呼和浩特為中心,周圍就設立了很多草原旅游景點,如輝騰錫勒、格根塔拉、希拉穆仁,它們之間相距也不過幾十公里,這些景點食宿環境雷同,反而降低了草原旅游文化的深層意義,也出現了資源浪費的問題。最后,內蒙古周圍其他省份的旅游業日趨完善,給原本滯后的草原旅游帶來了空前的競爭壓力。

三、草原旅游文化發展的策略

(一)加大政府支持力度

草原旅游文化是草原文化的重要組成部分。前文所提草原旅游文化發展所處的瓶頸,如果僅依靠從業者的努力,是很難成規模化的,因此,相關部門應該從宏觀的角度給予支持,通過制定法律法規來為草原旅游設定權利義務,可通過出臺政策扶持那些中小草原旅游業,加大財政支出為草原旅游文化的保存和延續提供物質支持,加大宣傳力度來弘揚草原旅游文化。這樣,才能夠讓草原旅游文化能夠在一個安全、法制的環境下茁壯成長。

(二)提高旅游從業人員素質

提高從業人員水平與素質是當前草原旅游文化得以發展的必然要求。培養環保意識,學習先進的管理理念,把草原文化與草原旅游有機結合在一起,合理布局,放眼全局,勇于創新,站在一個管理者的高度去經營——哪怕是規模很小的草原旅游景點,根據市場競爭規律和統籌管理的運用來從事這份工作;而作為草原旅游文化的傳承者和推廣者,從業人員勢必有一顆熱愛民族文化的心,把握機會去了解和學習草原旅游文化所蘊含的精神與內涵,并通過旅游業的展開與發展,讓所有前來草原旅游的人們都能夠為草原文化深受感染。

(三)把旅游變成真正的體驗活動

這種體驗更多的是從消費者的角度來講的。具體到草原旅游文化,承載著就是游客,而作為經營者或管理者,要站在消費者的角度去思考問題,讓草原旅游文化通過對人們視覺、聽覺、味覺、觸覺、感覺的統一影響,帶給人們一次永生難忘的回憶,以此來發揚草原文化,讓更多的人了解我們的草原旅游文化,讓草原旅游文化走進大家的心。

基金項目:內蒙古社會哲學重點基地——民族學重點基地立項,課題批準號:14MZXJD009。

(作者單位:內蒙古師范大學經濟學院)

責任編輯:楊再梅