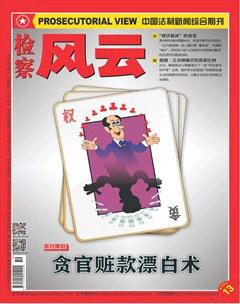

當貪腐“傍上”洗錢

嚴立新++童文俊

伴隨著經濟的高速發展,我國貪污腐敗案件也呈現高發態勢。據統計,2014年1月至9月,全國檢察機關反貪污賄賂部門對涉貪污賄賂犯罪共立案27235件35633人,與去年同比分別上升9.9%和5.6%。其中,貪污賄賂五萬元以上、挪用公款10萬元以上的大案2.306萬件,占立案件數的84.7%,與去年同比數量上升15.3%。隨著我國打擊腐敗分子犯罪力度的不斷增加,一些不法公職人員開始隱藏和轉移不法資產,洗錢與跨境洗錢成為主要渠道之一。

單就公職人員來講,據媒體報道,僅2012年中秋期間出境的公職人員就有1100多人沒有按時返回,其中714人確定為外逃。從追逃成果來看,僅2014年上半年,全國檢察機關通過加強反腐敗國際司法合作,運用勸返、引渡、移民遣返、執法合作等措施,就已抓獲潛逃境內外貪污賄賂犯罪嫌疑人320名。對這些案件的調查證明,洗錢已經成為腐敗分子逃避法律制裁的重要手段和渠道。

腐敗分子洗錢與腐敗資產跨境轉移(跨境洗錢),是世界范圍內反腐敗過程中面臨的共性問題。就我國而言,腐敗分子洗錢與腐敗資產跨境轉移則是社會轉型、經濟全球化及腐敗犯罪國際化等多種因素交互作用的產物,隨著時間推移,該現象越發猖獗,所涉及官員級別越來越高,涉及領域越來越廣,轉移數額越來越大,持續時間越來越長。

隨著科技的進步以及大眾媒體開放度的提高,腐敗資產跨境轉移給社會所帶來的危害勢必超出人們的想象,而更為可怕的是,其作為權力異化即腐敗的伴生物,如不加以遏制,政治上的危害會被成倍放大,可能遠遠超出本身經濟上的損失,甚至于摧毀執政黨的合法性基礎。面對我國嚴峻的腐敗洗錢與腐敗分子跨境洗錢轉移資產形勢,如何有效發揮反洗錢在反腐敗中的作用已經成為事關我國反腐敗斗爭成敗的關鍵所在。

當貪腐“傍上”洗錢

“全球金融誠信組織”2012年的統計數據表明,在2010年流入西方的8588億美元不法資金中有近一半來自中國。始自2000年后的11年間,中國成為“源自腐敗、犯罪及避稅活動的價值3.8萬億美元非法資金流動”的大本營。這樣的數據和說法仍待進一步考證和商榷,但也從一個側面反映出,腐敗分子的洗錢行為愈來愈多,對國家和社會造成了嚴重不良影響。由于腐敗分子自身職位的特殊性和復雜性,致使他們的心理和承受風險的程度相比其他洗錢人員都有所不同,從而采取的洗錢方式也不同于其他不法分子。

洗錢是指明知是犯罪所得及其產生的收益,而掩飾、隱瞞其來源和性質的活動。有下列行為均構成洗錢罪:提供資金賬戶的;協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;通過轉賬或其他結算方式協助資金轉移的;協助將資金匯往境外的;以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。腐敗是指公職人員利用所掌控的公共權力和公共資源謀取私人利益的行為,而洗錢則是一種隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質并使其在形式上合法化的行為。基于“腐敗動機+腐敗條件+腐敗機會=腐敗行為”的腐敗產生機理,市場經濟環境下的腐敗行為與洗錢存在十分緊密的聯系。

一是洗錢成本的總體低廉直接影響著腐敗動機。市場經濟環境中,個人趨利客觀存在且符合經濟規律,雖然可通過道德、輿論、教育及懲戒等手段提高公職人員自覺自律意識,但無法消除其趨利動機,因而遏制腐敗動機更為有效的途徑在于影響腐敗分子對犯罪成本和收益的預期。其中,犯罪成本主要是腐敗分子隱瞞或掩飾犯罪收益的投入,以及被發現懲治的可能及其力度,而犯罪收益可由清洗成為形式上合法的犯罪所得來衡量。因此,洗錢成本會極大程度上影響著腐敗分子對犯罪成本和收益的預期,并直接影響其犯罪動機。

二是洗錢通道的易創易得性,構成腐敗滋生蔓延的重要條件。公共權力的行使和公共資源的配置并不必然產生腐敗,但缺乏監督和制約且不透明的權力運行和資源配置過程則是滋生腐敗的溫床。市場經濟尤其處于改革轉型時期的經濟體制中,行政權力干預市場經濟及其資源配置是滋生腐敗的高發領域。金融系統在市場經濟中資源配置處于核心地位,本身屬于腐敗高危領域,同時也是腐敗洗錢的主要通道,因此金融系統洗錢通道是否暢通是腐敗滋生蔓延的重要條件。

三是洗錢本身增加了腐敗和犯罪機會。通過洗錢隱瞞和掩飾腐敗犯罪收益,降低了腐敗被發現和查處的概率,從而增加了腐敗,既為腐敗創造了機會,同時增強腐敗犯罪分子逃避打擊的僥幸心理,進一步催生腐敗動機。