益氣祛瘀法治療中風后遺癥60例臨床觀察

汪瓊芬 何建瓊

摘要:目的觀察中醫益氣祛瘀法治療中風病(腦梗死)后遺癥的療效。方法將120例中風病(腦梗死)后遺癥患者隨機分為治療組與對照組。對照組以西醫擴血管、對癥及腦血管活化劑等治療,有腦水腫表現者加用降顱壓藥物。治療組加服中藥治療。結果治療組總有效率為91.67%,對照組為75.0%。2組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。結論中醫益氣祛瘀法治療中風病(腦梗死)后遺癥療效顯著。

關鍵詞:益氣祛瘀法;中風后遺癥;臨床觀察

中圖分類號:R255.6文獻標志碼:B文章編號:1007-2349(2015)06-0117-01

1臨床資料

1.1一般資料觀察120例患者均為本院內科2014年1月—2014年12月住院患者。治療組60例,病程6月~3 a,其中男40例,女20例;年齡50~80歲。對照組60例,病程6月~2 a,其中男42例,女18例;年齡45~76歲。統計學處理,2組病例在性別、年齡、病程等方面無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

1.2診斷標準參照國家中醫藥管理局醫政司《22個專業95個病種中醫診療方案》中中風病(腦梗死)后遺癥診斷標準[1]。主要癥狀:偏癱,神識昏蒙,言語蹇澀或不語,偏身感覺異常,口舌歪斜。次要癥狀:頭痛,眩暈,瞳神變化,飲水發嗆,目偏不瞬,共濟失調。具備2個主癥以上,或1個主癥、2個次癥,結合起病、誘因、先兆癥狀、年齡等,即可確診;不具備以上條件,結合影像學檢查結果亦可確診。發病6個月以后。

2治療方法

2.1對照組靜滴腦活素,維腦路通等治療,有腦水腫表現者加用降顱壓藥物。

2.2治療組口服中藥治療。藥物組成:黃芪100 g,當歸30 g,赤芍20 g,地龍15 g,桃仁10 g,紅花10 g,川芎10 g。隨癥加減:兼口眼歪斜者加白附子10 g,僵蠶10 g以祛風通絡;兼語言不利者加郁金10 g,菖蒲10 g,遠志10 g以祛痰利竅。每日1劑,水煎服,每日2次。以上治療觀察15 d后判定療效。

3療效標準與治療結果

3.1療效標準《中醫病證診斷療效標準》關于中風的療效評定方法分為:治愈:癥狀及體征消失、基本能獨立生活,好轉,癥狀及體征好轉,能扶仗行動,或基本生活能自理。未愈:癥狀及體征無變化。

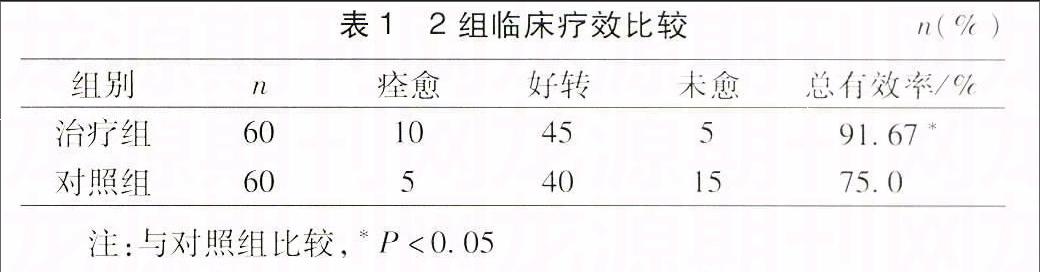

3.2治療結果2組治療結果,見表1。

4體會

中風病(腦梗死)后遺癥發病的根本原因是正氣虧虛,所以多發生在50歲以上的中老年人。綜觀本文,本病的發生與年齡密切相關。如《素問。上古天真論》說:“女子七七任脈虛,太沖脈虛少,天癸竭…,丈夫七八,肝氣衰,筋不能動,天癸竭,精少,腎臟衰,形體皆極”。老年人,臟腑虧虛,尤以肝腎不足為甚。又肝藏血,腎藏精,精血同源,肝腎功能虛弱,則血不足,又血為氣母,血虛,則氣亦易衰。又氣為血之帥,氣行則血行,氣虛則血運遲緩,運行無力,阻滯于經絡,結成瘀血,血脈痹阻,經遂不通,氣不行血,血不能濡筋,以致肢體廢而不用。根據《內經》“邪之所湊,其氣必虛”和《醫林改錯》“無氣必虛,必不能達于血管,血管無氣,必停留而瘀”的理論,結合臨床所見,本病的病機為氣虛血瘀。氣虛為本,血瘀為標,二者互為因果。早在《內經》根據“邪氣盛則實,精氣奪則虛”,采用“損者益之,結者散之”而立益氣祛瘀法。應用加味補陽還五湯治療本病,標本同治,療效顯著。

本方中應用大劑量黃芪益氣、以增強氣的功能活動而治其本,桃仁,紅花、赤芍、川芎活血化瘀,通經活絡而治其標,現代研究表明:活血化瘀藥具有解除毛細血管痙攣,降低毛細血管通透性,改善微循環,擴張血管,增加血流量。有助于腦細胞的正常代謝,改善腦細胞的缺氧狀態,恢復大腦的正常活動機能。應用中醫益氣祛瘀法治療本病,皆起到益氣活血,疏通經絡的作用,標本同治共建氣順血自寧,瘀去絡自通之奇功,優于對照組,療效顯著。治療結果表明,病程越短,有效率越高。參考文獻:

[1]國家中醫藥管理局醫政司.22個專業95個病種中醫診療方案[S].北京:中國中醫藥出版社,2011:10-14.