劉守廟會的形成與演變

郝毅生 趙旭

廟會的由來

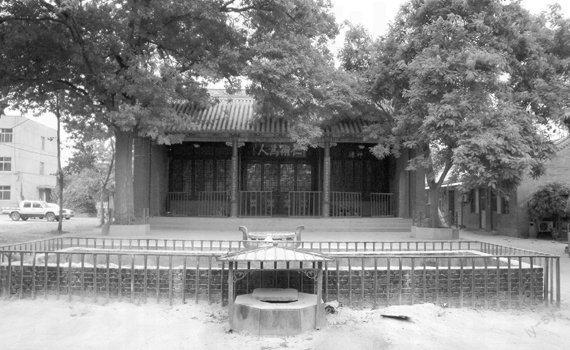

劉守廟位于保定東郊府河北岸,供奉的是金代名醫劉守真。據光緒《保定府志》載,“同治十三年(1874年)提督唐立業在舊有劉守真君廟的基礎上倡捐重修”。清末、民國又多次修葺。文革時被毀,1984年在原址基礎上重建。現有兩套院,包括前后院正殿及東西配殿共十余間。1984年被列入市級文保單位。

劉守真(約1128-1214年),名完素,字守真,別號“通玄處士”,河間人。自幼學醫,精于《素問》,以《黃帝內經》中有關病機的論述,闡明六氣過甚化火之理,首次提出“火熱論”的觀點。故治病開方多用寒涼藥,并創制了不少治療傷寒熱病的方劑,世稱“寒涼派”。在多年行醫實踐中,潛心醫學研究著有《素問玄機原病式》、《宣明論方》、《傷寒直格方》等10部醫書。對后世溫病學說的形成奠定了基礎,成為金元時期“四大名醫”(劉完素、李同垣、張子和、朱丹溪)之首。他首創的《防風通圣散》至今仍流傳應用。

相傳宋末金初,保定周邊戰事頻繁,瘟疫流行,百姓得瘟病至死的人很多,劉守真為搭救百姓,自配中草藥給百姓治病、送藥,常常藥到病除,挽救了不少人的性命,被百姓視為救命神醫,自此劉守真幾乎成了人神合一的偶像。這一下劉守真神醫的大名,就被傳開了。劉守真一生行醫為民,不肯為官,金朝章宗慕其名,三次聘請劉守真出任御醫,被其謝絕,章宗賜號 “高尚先生”。他不為名利所動,仍以懸壺濟世輾轉于民間行醫。曾在保定城東的東、西高莊村行醫居住,為一危重病人“起死回生”,病家以重金相謝,被其謝絕。

金貞祐二年(1214年)劉守真卒,病家為感懷老劉爺,贈地五畝,并發起捐資為其建祠,時有歷朝大臣拜謁。洪武二十五年明高祖朱元璋追封劉守真為“金靈圣醫”、“廣濟侯”。清乾隆三十九年(1774年)又將其醫書收入四庫全書子部醫學類。同治九年提督唐立業隨直隸總督李鴻章駐軍于此,時廟已傾圮,唐立業首倡捐資重建,同城官紳商民相應,于同治十三年落成。每年農歷三月十五是劉守真誕辰之日,每逢這天,人們懷念他“仁術為人”治病救人的醫德,都來祭祀。人多了就自然形成了會,有了會就引來了各類商販及各種文藝表演,久而久之竟形成了每年民間定期上廟的習俗,這就是劉守廟會的由來。

廟會的求神娛神

每年農歷三月十五廟會,是保定特有的民俗傳統節日,是保定人上劉守真君廟的日子。這是一個規模大、會期長、遠近聞名的廟會,從三月十日到月底趕廟的川流不息,為全省廟會之首。來這里趕會上廟的有幾萬人,除保定各縣的人外,還有滄州、衡水、石家莊、北京、天津、山西等地的人,分別從陸路、水路匯集而來。他們隨著上廟的人流進入正殿。正中塑有劉守真的坐像,前廊兩邊抱柱上寫有對聯,上聯“探素索靈力主火熱開溫病學派之先河”;下聯“闡幽發微藥用寒涼補前人方論所未備”。門上方懸一塊“仁術為人”的匾額,祭拜者爭相燒香上供的絡繹不絕。供桌兩壁山墻掛滿了善男信女及香客敬奉的匾,除少數木制匾額外,大多數用黃布、紅布書寫的“萬世醫表”或“普渡群黎”之類字樣。這些燒香者,除虔誠的善男信女外,多數是有事所求,希望得到某種福佑,但每人各有所求。一是求治病藥方。過去廟主人將劉守真醫書中正偏大小藥方整理成冊,編排號碼,制成木刻印版,供求治者相應藥方;二是求避災祈福;三是求患病家人病體痊愈;四是求早生貴子;五是求婚姻和諧美滿;六是求父母身體健康;七是求富貴及仕途升遷;八是求全年風調雨順莊稼豐收。據人們傳言,來此祈求者,凡心底虔誠的,不論求什么,無一不靈驗。因而在老劉爺神像供桌前,擺滿了大小不等的布娃娃,凡祈求者,許個愿磕個頭,用紅線拴回一個(實際上買一個)這里的布娃娃,或者用腰帶拴一個帶回家,都會得一“貴子”。

除了求神祈福的以外,多是許愿還愿的。人們遇到疑難病癥除延醫服藥之外,常祈“老劉爺”保佑,患者許愿時說按你的藥方治好了病回來兌現自己許愿的諾言。祈求還愿的方式多種多樣,其中不少是老人或其子女,從家門始,每十步磕一個頭,不怕頭破血流,不怕手腳磨壞,一直磕到老劉爺神像前,其虔誠與堅韌若此。有的病好后,給老劉爺披袍,有的送匾,有的給布施錢,有的請戲在廟前戲樓演出。許愿者還愿最出名的當屬時任直魯豫巡閱使曹錕,其三夫人患病,用了老劉爺的藥方,病情康復,夫妻倆許愿為老劉爺“重修廟宇,再造金身”。現存“重修劉守真廟碑”就是這次重修的記文。

看到這些許愿還原的人們對劉守真祈求之事,似也不是劉守真的特長,也忘了劉守真是一代名醫,并非萬能之神。看來是走錯了廟門,拜錯了菩薩。如早生貴子,要拜托他;避災祈福,要托付他;甚至連升官、升學、富貴都托他來保佑。對這些祈求者,不能給他們冠之以“迷信”。這都是人生路上的坎坷、缺憾使他們轉向對老劉爺的信賴之情的表現,也是人們的一種心理訴求。

廟會娛神成為整個祭祀活動的主要部分。可以說沒有娛神活動,就沒有廟會。于是產生了廟會文藝,主要有高蹺、寸蹺、舞獅、旱船、跑驢、腰鼓、扭秧歌等。還有文藝團體的雜技、魔術、歌舞、馬戲等各自進行表演,觀眾、香客、表演者人數眾多,節目精彩廣泛,熱鬧非凡。特別是廟前戲樓唱戲的每天早晚兩開箱,全是各地善男信女敬神“還愿”的,戲的內容全部是為廣大群眾熟悉的民間故事,有《福祿壽》、《金榜題名》、《花木蘭》、《楊門女將》、《小二黑結婚》、《劉巧兒》等幾十出,深受趕會上廟的人們歡迎。

廟會的演變

隨著社會的發展,廟會求神娛神為中心的活動也發生了變化,現在逛廟會的多于祭祀的,他們走進了廟會一不燒香,二不給布施,三不拜老劉爺,也就是一種游觀態度,只是看看燒香人的感嘆。因為不燒香,很難體會燒香者的心理,作為一種信仰,燒香者擁有燒香的自由,毫無疑問。除虔誠的善男信女拜老劉爺且不說,很多人求神拜佛,是祈求功名、福貴。但不知佛教的宗旨是教人放棄功名福貴,劉守真本人不就是這樣做的嗎?傳統廟會的求神娛神之風已經淡薄,如今逐漸演變為物資交流,融文化、游樂為一體的社會活動。

新中國成立后,為發展經濟、繁榮市場,于1950年恢復舉辦劉守廟會。1951年,保定市、縣及北京、天津、山西等地的工商業戶有1465家擁入廟會。促使了廟會買賣興隆。廟西兩側的過街大席棚主要是賣日用百貨、布匹、服裝、鞋帽等。廟南邊府河南岸,主要是賣農用產品,有杈把掃帚,笸籮、宅筐、擔子、锨鎬鋤鐮、犁耬、耙蓋、繩索、轆轤、大車、小車。蓋房用的梁、檁、椽子、葦箔。家具有桌椅、板凳、風箱、箱子、柜子等。炊具有鍋碗瓢盆、刀、勺、鏟、叉、砧板、搟面杖、籠屜、擦板、饸饹床和洗衣用的搓板,還有騾、馬、牛、驢等牲畜市。戲樓前廣場兒童木制玩具是廟會暢銷貨,有刀、槍、劍、戟,還有紙質臉譜面具(即花臉)各式各樣,有三國、水滸、西游記書里面的人物,是孩子們最喜歡的玩具。還有手工業者和農民自產的梨膏糖、薄荷糖、棉花糖、冰糖葫蘆、冰棍、冰糕、汽水等。其中冰棍是那個時代小朋友首選的冷飲。

風味小吃分布在廟會各攤點,其中不少頗具保定特色。如各種風味的包子、罩餅、驢肉火燒。回民專賣的醬牛肉、鹵煮雞、羊雜碎。還有扒糕、涼粉、燒餅、油條、豆腐腦、炸蝦、炸魚、煎餅、饸饹、面條、燴餅等小吃,讓你大飽口福、流連忘返。

廟后大街西側主要是中草藥市場,由于劉守真醫術醫德的名聲遠揚,廟會成了求醫購藥之地,人們認為藥材到了劉守廟就沾了神氣,買藥的人多,故各地藥商紛紛而來。其中各種中成藥和各種香料包,邊唱邊賣,成為廟會一大特色。

廟會折射的社會風情

劉守廟是傳統的貨運碼頭。清同治年曾實現由保定直達天津通航。光緒年,蘆漢鐵路通車后又修從保定到劉守廟支線,使水陸相接。有大小船只205條,市內10余輛汽車和不少大車往返運載游客。上世紀六十年代前,城鄉民眾趕會上廟者多是乘船于水上往返。從南關天水橋坐船,沿河東行3里到劉守廟下船上廟,一般民眾坐大船的為多,去時順水不用拉纖,回來時逆流而上要靠拉纖和撐篙。纖夫的艱難絕不是如“纖夫的愛”歌聲所唱的“蕩呀么蕩悠悠”那么愜意。實際上他們拉著幾十人乘船的纖繩,身子彎得幾乎挨了地,汗流浹背吃力的一步一步前行。河水稍深,他們又收纖回船,用蒿抵住河底使船行進。而官商富豪卻包租帶蓬小船,一般是二人或三、四人,他們不上廟,而是往返游玩。夜晚租船的比白天還多,有的還雇藝人吹拉彈唱,有的還包酒席有美女相陪。似是舊時的秦淮河。

廟會來往的路上,乞討要錢的形成一道獨特的“風景線”。從南關大橋到劉守廟的路上,每百米就有十幾個乞丐跟在趕會上廟的游人和香客中進行討要,他們的行話叫“盯梢”。但他們認為,女人比男人心軟,容易被打動。跟蹤的目標多是上了年紀的老人,口稱“老爺、太太行行好吧”,然后伸手要錢。有的還唱著順口溜討要,如“老爺、太太做做好事吧,一錢不落空地,明中去、暗中來,行了好事,有好報,發發慈悲心,開開金龍手,賞賜一點小錢,讓窮人買碗粥吃吃”。另一種乞討方法比“盯梢”要文明得多的是乞討者在路邊放一張白紙或一塊白布,上面寫著“落難人哀求各界慈悲君子,救苦救難,實因公婆生病,無法可想,只能在路旁求求來往好人,施舍幾個小錢,幫幫落難的人吧。”乞討者不開口,俯著頭,跪在旁邊,有的還不時地向路人磕頭。

1984年劉守廟重建后“香火重燃”。近幾年,隨著城鄉建設的迅速發展,府河兩岸拆遷改造,劉守廟周圍的空閑地幾乎被“裹”在市區之中,但仍有虔誠的善男信女及香客每年三月十五來此進香。這是因為廟會承載著太多人們的希望和快樂,承載著源遠流長的中華藥文化,承載著人們對醫學家劉守真的深深懷念。