中國傳統繪畫語言在油畫創作中的體現

姚金瑩

中國傳統繪畫語言在油畫創作中的體現

姚金瑩

自油畫傳入中國,就開始了與中國畫的正面遭遇。在文化背景、社會生活等諸多方面的影響下,中國本土藝術家在進行油畫創作時,無法避免地要從中國傳統繪畫中吸取養分,無論這種借鑒是“有意”還是“無意”,都在傳承與發展中國畫的同時,讓中國的本土油畫也有了不同于其他地區的面貌。

中國傳統繪畫語言 油畫創作 借鑒 影響

自明朝萬歷年間,利瑪竇將天主教宣傳畫帶入了中國,油畫便第一次進入了中國人的視野之中,中國藝術家也開始了對這兩種不同類型視覺文化的對比和審視。在對比與審視的過程中,藝術家們逐漸發現油畫與中國傳統繪畫觀察與體會自然的方式不盡相同:傳統中國畫作品注重筆墨與意境的體現,用線條造型,以筆的皴、擦、點、染表現物象結構和形體,以墨的黑白、干濕、濃淡表現光線變化;而油畫則是以科學為規律,以“再現”為訴求,以透視法則表現空間關系,依據解剖塑造物象的形體。但是最初,中國藝術家只是將油畫中的透視和明暗移植到中國畫中,用以彌補中國畫重意境輕造型的問題。隨著時間的推移以及兩個畫種交流與碰撞的逐步深入,中國藝術家也逐漸將中國傳統繪畫中的筆墨、線條等語言元素運用到油畫創作中,極大地拓展了油畫中國化的可能性。本文希望對中國傳統繪畫語言在中國油畫創作中的體現做具體闡述:

一、中國傳統繪畫中用筆對油畫創作的影響

南朝謝赫在《古畫品錄》中將中國傳統繪畫的筆法分為遒、逸、奇、媚四種,最后都融入“骨法用筆”之中。謝赫的“骨法用筆”是主張作畫時用筆不但能夠準確刻畫出物象的形體結構,也要具備書法的骨力之美,讓筆痕像骨骼支撐人體一般支撐著整個畫面的結構。可以說“骨法用筆”從古至今都是中國畫最根本的用筆法則。中國古人對于“用筆”的研究對于其他畫種來說是十分獨特的,所以對油畫創作也有很大的借鑒意義。

“中國油畫第一人”李鐵夫先生的晚期作品中的用筆就流露著濃重的中國畫意味。在他為畫家馮鋼百所作的畫像中,既有洗練灑脫、大刀闊斧的大寫意造型,又有真實的細節描繪,寥寥數筆,就將書法用筆表現得淋漓緊致。同樣,在他的《未完成的老人像》中也體現了蒼勁厚重的用筆神韻。

畫家吳作人在他的油畫作品中也融入了許多中國畫的用筆技巧,如在他的《山中秋色》、《北京勞動人民文化宮》等作品中,他用筆靈巧、松動,講究筆意的起承轉合,表現出他對筆極強的控制能力,給觀者一種渾然天成的感覺。

當代女性油畫家閆平的作品(圖 1)除了重視溫暖、明朗的色彩之外,也很重視筆觸的揮寫,這種“揮寫”就猶如傳統中國畫中的皴擦點染,讓人過目不忘。她筆觸的揉搓和錯落中,盡顯書法式變化的和力量,畫家的情緒也在這種韻律與節奏中娓娓注入。

圖1

二、中國傳統繪畫中色彩對油畫創作的影響

傳統中國畫的色彩不同于西方繪畫,西方繪畫在色彩選擇上更注重客觀自然的再現性,而中國傳統繪畫的色彩更為注重墨色的表現。中國傳統繪畫中有“墨粉六彩”之說,就是通過墨與水不同比例的調和,將墨表現出黑、白、干、濕、濃、淡多種層次,豐富畫面效果的同時,也將畫家自身的主觀情感融入了水墨意趣之中。另外,傳統中國畫創作雖重墨,但也不完全摒棄顏色的使用,大都選擇明度較低的色彩,顯得沉穩、含蓄。并且講究“隨類賦彩”,就是以物象本來的顏色作為參考進行色彩選擇,并且技法上以平涂居多。在掌握了中國傳統繪畫與西方色彩的不同后,一些中國畫家便有意識的將對中國傳統繪畫色彩的體會引入到油畫創作中去。

王悅之的《棄民圖》(圖 2)就充分體現了中國傳統繪畫的色彩觀。這幅作品中大量使用了黑油彩,用黑色勾勒人物形體,并用油稀釋了顏料進行涂抹。人物上衣設色上黑色的多層次表現,頗有“暈染”的意味。

王沂東的油畫作品也充分地展現了他的中國情結,除了他在創作對象上大都選擇造型質樸的農村少女或農村場景之外,他的作品對于色彩的選擇也十分有中國韻味。他使用大面積的白色、黑色、紅色,使作品非常接近中國年畫的色彩樣式,黑色與白色不同明度的對比也很好的借鑒了中國畫中墨色層次的表現。

圖2

圖3

三、中國傳統繪畫中線條對油畫創作的影響

線條可以說是是人類最早用來表現形體的方式,“以線造型”也中國畫的一個獨特的表現方法。在傳統中國畫中,古人總結出了“釘頭鼠尾描”、“鐵線描”、“柳葉描”等十八種畫線的方法,用以不同質感衣物褶皺的表現,同時,中國畫中的線條也包含了畫家不同的主觀情感,可以有“春蠶吐絲、流水行地”般的輕緩、自然,也可以有“錐畫沙”、“屋漏痕”般的凝重、有力。多樣化的線形表達,形成了中國畫獨特的風格,也體現了中國傳統的審美觀。

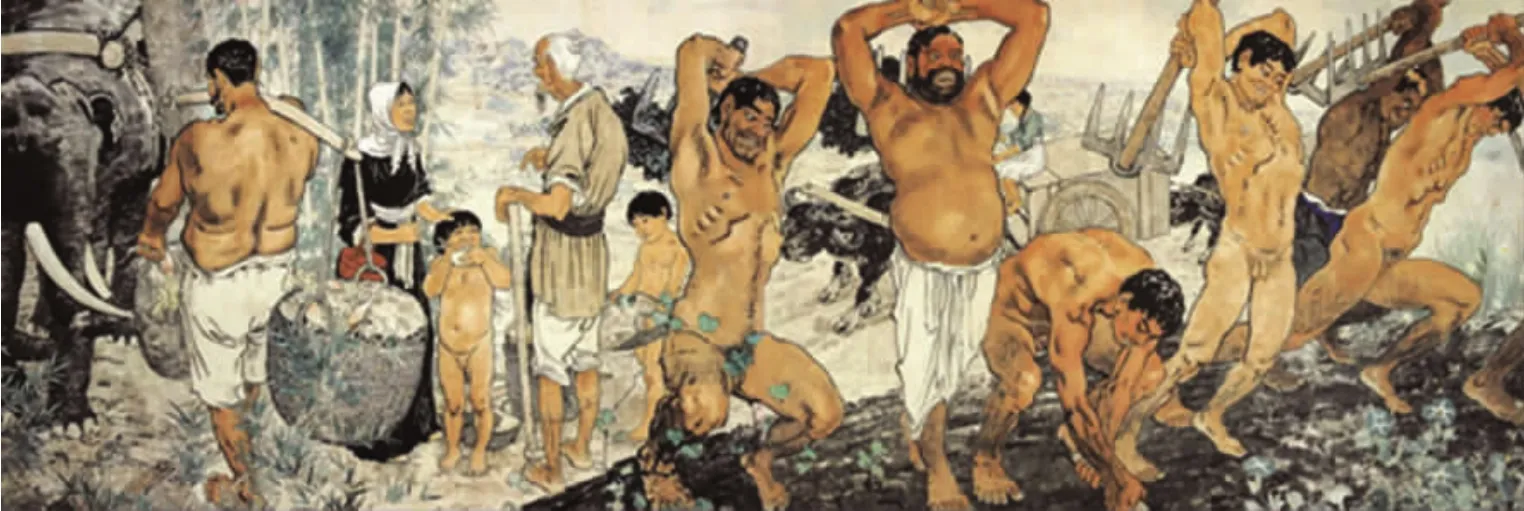

徐悲鴻就常借鑒中國工筆畫中的線條使用在油畫作品中。例如,他常在人體作品中用線勾勒形體結構,也在作品《愚公移山》(圖 3)中也用白描勾勒的手法勾勒人物外形、衣紋、樹、草等等。用線表現的油畫作品較有代表性的還有王悅之的另一幅作品《臺灣移民圖》,他將工筆畫中線條的流暢與自然完美地移植到了油畫創作中,加上沉穩、凝重的色彩,使這幅作品充滿了東方韻味。

當代油畫創作中也有一些畫家喜歡借助線條來作為畫面表達的一部分。如,80后油畫家潘新權,他所創作的以自行車為基本元素的作品,就是通過對黑、白、灰三種不同顏色的線條進行疏密組合和穿插來組織畫面,用以加強畫面的節奏感和靈動性。

圖4

四、中國傳統繪畫中意境對油畫創作的影響

雖然最早提出“意境”是在明清,但它形成的背景可以追溯到先秦時期。所以,意境是一個頗具歷史性的概念。意境是中國傳統繪畫所特有的藝術范疇,它既是審美要求,又是創作法則,是情與景、形與神、言與意、虛與實、象與象外的結合。中國畫以意境動人,如八大山人的魚鳥、齊白石的蝦等等,這些作品都是通過畫家對物象的主觀營造,來表達畫家的精神內涵,無不讓人印象深刻,回味無窮。很多中國藝術家就在油畫創作中借鑒中國畫意境的表達,在刻畫現實的同時,給賞畫者帶來無限的想象。

吳冠中在追求形式的同時,也很擅長意境的營造。他的油畫風景作品《池塘人家》,用淡雅清新的色調,通過屋頂與墻面的黑白對比,近景與遠景、水面與墻面的虛實對比,表現出江南水鄉人家的恬靜閑適;他的《白云與白墻》(圖 4)只用黑、白兩種顏色營造出山谷般的空靈與悠遠;還有他的 《帕里之最》、《京郊山村》、《四合院》等一系列作品,總是充滿中國式的詩情畫意,讓觀者輕而易舉感受到那份清新靜謐的情懷。

畫家吳秋明的油畫風景寫生也融入了中國畫式的意境表達。他的油畫作品《春意》、《大山》、《江南之春》、《海風》等作品,都是用濃郁厚重的色彩,表現了宏大場面的自然風光,給人以恢宏、蓬勃之感。

油畫進入中國至今已有幾百年的歷史,在這個漫長的過程中,油畫與中國畫這兩個來自不同文化體系的藝術形式在相同的文化背景中不斷地交流、碰撞和融合,都有了許多新的風貌。隨著中國油畫藝術家們的不斷研究、探索和實驗,中國油畫在朝著更為多元化的方向發展。在傳統與民族精神不斷被關注的今天,中國傳統繪畫語言在油畫的本土化發展過程中起到了至關重要的作用,但是將中國傳統繪畫的技法與精神重構入油畫創作之中,并不是為了將油畫打上中國的標記,而是在發揚和傳承中國傳統繪畫的同時,讓世人看到油畫在中國土壤上生長出了不同于西方的生命力。

[1]李超.中國早期油畫史[M].上海書畫出版社,2004.

[2]董希文.從中國繪畫的表現方法談到油畫中國風[J].美術,2003(7).

[3]車建修.中國傳統繪畫對中國油畫的影響[M].西北師范大學,2007.

作者單位:哈爾濱師范大學