貴州省興義煤田構造特征

明方平 田維江

【摘要】 通過對興義煤田區域地質報告及煤炭勘查報告進行綜合分析研究,對煤田構造特征進行評價。

【關鍵詞】興義煤田 構造特征

1煤田概況

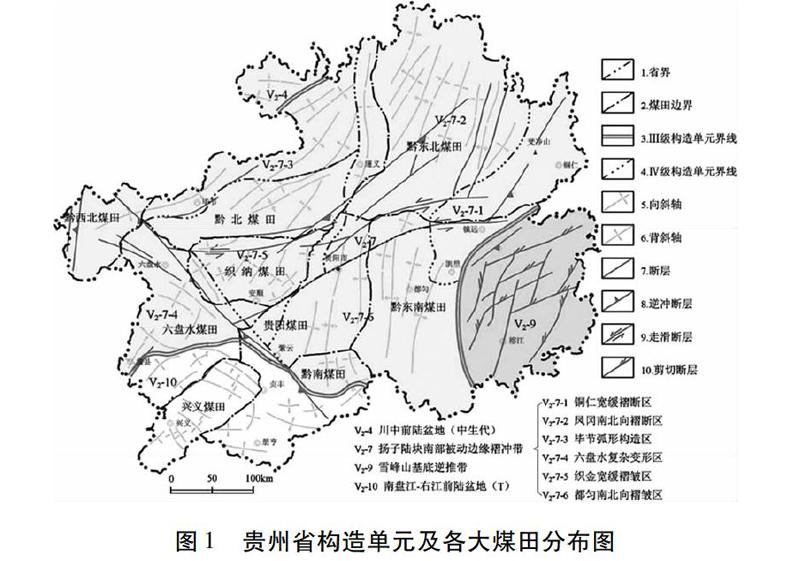

根據含煤地層的分布、賦存狀況及區域構造格局,將貴州省劃分為9個煤田,興義煤田位于貴州省西南部(圖1),西與云南省接壤,南界與廣西壯族自治區相接,東界大致以北盤江、魯貢、坡妹鎮、安龍、德臥一線為界,北界大致以花江、泥堡、清水河一線與六盤水煤田相連。大部分屬黔西南布依族苗族自治州,北隅局部屬安順地區,面積約7344km2,地理座標大致為東經104°31′08″-105°52′15″,北緯24°37′31″-25°44′41″。

2地質構造特征

2.1區域地質

2.1.2區域地層

興義煤田出露的最老地層為石炭系上統黃龍群,僅分布于煤系西部邊界黃泥河背斜核部,出露的最新地層為第四系全新統,分布于煤田內的山間洼地、溝谷及河流兩岸等,其中安龍縣大面積分布,煤田內地層主要為三疊系,次為二疊系,古近系零星分布。

2.1.2區域構造

興義煤田位于貴州省西南角,區域大地構造位置位于揚子陸塊Ⅰ級構造單元內的上揚子陸塊Ⅱ級構造單元,Ⅲ級構造單元屬南盤江—右江前陸盆地(圖1)。煤田西與云南省接壤,南與廣西壯族自治區接壤,西北以黃泥河—潘家莊斷裂為界,北東以水城—紫云斷裂為界,屬六盤水斷陷區,位于六盤水斷陷區的南部。

2.2煤田構造

興義煤田位于貴州省西南部,地處黃泥河—潘家莊斷裂與冊亨弧形斷裂所圍限的西部區域。劃分的主要依據包括:該賦煤帶主要成煤時代為晚二疊世,地處海陸交互過渡相區,為貴州省一般含煤區,煤層厚度一般大于10m,位于黔南坳陷六盤水斷陷區的南部,煤田構造主體為NW向構造、寬緩褶皺區,以隔檔式褶皺為主,東北部以黃泥河—潘家莊斷裂為界,東南部以冊亨弧形斷裂為界。

黃泥河—潘家莊斷裂以南的興義煤田,位于黃泥河—潘家莊斷裂與冊亨弧形斷裂之間,自西向東主要控煤褶皺分布于七舍區(黃泥河背斜南東翼)、興義—馬嶺區(壩佑向斜、納省背斜)、興仁—貞豐區(大壩背斜、苞谷地背斜、濫木廠背斜)等3個賦煤大區及龍頭山向斜(賦煤單元),興義煤田主要的含煤構造單元均分布于上述褶皺帶內(圖2),以隔檔式褶皺為主體,背斜陡窄,向斜寬緩。褶皺組合以NW向為主,地處黃泥河渦輪旋卷構造帶南部,由西向東呈扇狀撒開。煤田邊緣還稀散分布有一些規模較小的NE向、SN向褶皺,NE向走滑斷裂較發育,延伸長度常達數十公里,斷距達數百米,常將褶皺切截成數段。此外,走向斷層也較多,發育于背斜軸部或翼部,使其面目全非。煤田中的隔檔式褶皺較典型,三疊系分存廣泛,90%以上的晚二疊世含煤地層保存在寬闊的屜狀向斜中,被剝蝕的部分不到10%,對煤炭資源保存極為有利。但區內斷裂較發育,嚴重破壞了含煤地層的連續性及構造的完整性。

2.3主要控煤褶皺

褶皺是興義煤田內的主體構造,煤田內褶皺構造主要為NW—NWW向,NE向和近NS向少量發育。NW—NWW向褶皺帶廣泛分布在煤田范圍內,由南西往北東主要有壩佑向斜、興義背斜、龍廣向斜、納省背斜、雙龍向斜、大壩背斜、交樂向斜、苞谷地背斜、龍頭山向斜、濫木廠背斜、白泥田向斜、牛場背斜、晴隆向斜等,這一組褶皺除納省背斜和濫木廠背斜外,其余為開闊平緩的褶皺構造。NE向褶皺主要分布在煤田的北西邊界靠近南西角,主要有黃泥河背斜;近NS向褶皺主要分布在煤田中部靠近北東角,主要有安龍向斜、岔普河向斜。各方向褶皺分布參見興義煤田構造簡圖(圖3)。

興義煤田內除龍頭山向斜含煤地層為上三疊統外,其他賦煤單元含煤地層均是上二疊統龍潭組和長興組。興義煤田內絕大部分出露地層都晚于上二疊統,所以背向斜構造內含煤巖系均保存完好,都為煤田的重要賦煤單元。

圖3 貴州省興義煤田構造略圖

1-晴隆向斜;2-白泥田向斜;3-濫木廠背斜;4-龍頭山向斜;5-安龍向斜;6-苞谷地背斜;7-交樂向斜;

8-魯礎營向斜;9-大壩背斜;10-雙龍向斜;11-納省背斜;12-龍廣向斜;13-興義背斜;14-壩佑向斜;15-黃泥河背斜;

2.4主要控煤斷裂

煤田處在應力復雜的部位,不但褶皺繁多,而且斷裂相當發育,斷裂的存在常常破壞了褶曲構造的完整性,甚至使褶曲構造面目全非,因而斷裂往往是破壞儲煤構造,影響煤礦藏評價的主要因素。晚二疊世同沉積構造主要表現為聚煤盆地基底加里東期古斷裂的繼承性活動和可能與東吳運動有關的斷裂活動,煤田內反映較為明顯的斷裂有潘家莊斷裂(圖3)。

潘家莊斷裂位于煤田西北部,為邊界斷裂,呈北東向延展,形成于東吳運動,挽近時期仍有活動。其北西盤上升,南東盤下降。其同沉積活動性主要表現為:

(1)控制了峨眉山玄武巖分布南界。斷裂南東側無玄武巖分布;

(2)斷裂兩側,晚二疊世地層的厚度、含煤性均有較大的差異。其北西盤的普安糯東、樓下、泥堡一帶,含煤地層一般厚310m左右,可采煤總厚達13m;南東盤的興仁苞谷地等地,煤系厚度增大至375m以上,局部達600m,但含煤性明顯變差,可采總厚最大約9m,一般不足6m,且煤層穩定性急劇變差。

該斷裂向北東,可能延伸至安順、貴陽一線附近,其兩側煤系厚度、含煤性亦存在明顯差異:北西盤,煤系厚度較薄,含煤性較好;南東盤,厚度大,含煤性急劇變差。

潘家莊斷裂南段的雨樟—興仁一線,存在一同沉積斷裂,呈北東向橫穿苞谷地背斜,在短距離內(5km左右),煤系地層厚度急劇變化,背斜西段較東段缺失了煤系底部標十二以下厚約80m的一套地層。該斷層為潘家莊斷裂的分支斷裂。

煤田內中小型斷層則十分發育,就這些斷層的展布方向、性質和發育程度可大致歸納為四組:NW-NWW向、NE向、NS向和EW向。

NW-NWW向組斷層與煤田內大部分褶皺的軸線方向一致,主要與褶皺相伴發育,其特點是延伸距離長、地層短距大、斷層傾角大及逆斷層為主,主要分布在煤田北部、中部及中部偏南西。

NE向組斷層普遍切割NW-NWW向組斷層和褶皺,普遍切割北西西向斷裂和褶曲。其特點是延伸距離長短不一、地層短距大小不一、普遍為高角度正斷層,主要分布在煤田南西角、中部和北東角。這些斷層中南西角和中部的斷層比較連續,相對較大,北東角斷層相對較小。NS向和EW向斷層發育較少,NS向斷層主要發育在煤田北東角,切割NW-NWW向組斷層,EW向斷層主要發育在煤田西南角,被NE向組斷層切割。

除上述兩組基本斷裂,區內還有一些零星的斷裂,其方向雜亂,如南北向、東西向等,它們普遍延伸距離短、地層斷距小,對區內構造形態總貌影響較小。

3結束語

構造對于煤田的控制作用毋庸置疑,興義煤田作為貴州省九大煤田之一,受同沉積黃泥河—潘家莊斷裂的影響十分明顯,該斷裂形成的次生褶皺及斷層多姿多彩,直接控制著興義煤田各成煤構造單元煤層的發育特征,加強對本煤田構造特征的研究,為煤炭資源勘查及開發利用提供充分的地質資料。