介入治療急性心肌梗死合并多支血管病變的術中護理與配合研究

李頤 呂世琴 許美珍 祝玲娟 鐘雯 王任紅 章倩

介入治療急性心肌梗死合并多支血管病變的術中護理與配合研究

李頤 呂世琴 許美珍 祝玲娟 鐘雯 王任紅 章倩

目的 評估全面護理模式對合并患有多支血管病變的急性心肌梗死患者在接受介入治療期間的臨床效果。方法 選擇接受介入治療的合并患有多支血管病變的急性心肌梗死患者84例,隨機分為對照組和觀察組,每組42例。采用常規心臟介入手術護理模式對對照組實施護理配合;采用全面護理模式對觀察組實施護理配合。結果 觀察組患者急性心肌梗死合并多支血管病變的介入治療效果明顯優于對照組(P<0.05);對急性心肌梗死合并多支血管病變介入治療期間護理滿意度明顯高于對照組(P<0.05);介入手術操作時間和術后恢復治療時間明顯短于對照組(P<0.05)。結論在合并患有多支血管病變的急性心肌梗死接受介入治療期間,應用全面護理模式對其患者實施護理配合的臨床效果非常明顯。

全面護理;多支血管病變;急性心肌梗死;介入

由于急性心肌梗死合并多支血管病變患者的病情復雜,必須實施經皮冠脈介入治療,一些不可預知的緊急情況及并發癥在術中、術后出現的可能性較大,所以手術操作的過程中的護理配合就顯得尤為關鍵[1]。本研究主要評估接受介入治療的合并患有多支血管病變的急性心肌梗死患者實施全面護理配合的效果進行。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2012年11月~2014年11月在南昌大學第二附屬醫院就診的接受介入治療的合并患有多支血管病變的急性心肌梗死患者84例,隨機分為對照組和觀察組,各42例。對照組患者心肌梗死病史1~9年,平均病史(2.5±0.6)年;本次心肌梗死發作時間1~6h,平均發病時間(2.1±0.4)h;男25例,女17例;患者年齡52~86歲,平均年齡(64.9±1.5)歲。觀察組患者心肌梗死病史1~10年,平均病史(2.7±0.5)年;本次心肌梗死發作時間1~7h,平均發病時間(2.3±0.5)h;男26例,女16例;患者年齡51~88歲,平均年齡(64.7±1.4)歲。上述自然指標研究對象組間比較差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法 采用常規心臟介入手術護理模式對對照組實施護理配合;采用全面護理模式對觀察組實施護理配合,主要措施包括:(1)準備:術前應該做好充分的準備,各種搶救器材及相關藥品均應該確保處于正常工作狀態,建立留靜脈通道并保持通暢,給予300mg的拜阿司匹林和600mg的氯吡格雷。(2)心理:熱情接待以消除恐懼心理,指導患者在術中如何配合醫生的相關操作,增加患者對醫護人員的信賴感,進行心理疏導,保證患者以輕松健康的心態接受治療。(3)并發癥:①急性冠狀動脈閉塞護理配合:術中對心電圖變化情況進行密切的觀察,判斷患者是否出現胸痛癥狀,一旦確定立即給予鹽酸替羅非班和相應的升壓藥物和正性肌力藥物,如果經過上述處理癥狀不能緩解,應立即植入支架。②再灌注心律失常護理配合:當梗死血管開通后應該配合醫生對患者的心率、心律、血壓水平的改變情況進行觀察,準備好利多卡因、阿托品、多巴胺等藥物和臨時起搏器等相關搶救儀器設備,以隨時備用。③冠脈穿孔和心臟壓塞護理配合:術中觀察有無造影劑滲漏、急性心包填塞癥狀出現,一旦出現上述問題應該及時封閉冠狀動脈穿孔點,將球囊送至穿孔點,用灌注球囊封堵破孔。若不能封閉應該配合醫生做好搶救準備,備好搶救所需的特殊藥品和耗材,有帶膜支架應立即植入,沒有帶膜支架應實施心包穿刺術,在X線造影劑下抽出積血留置引流。④迷走神經反射護理配合:發生迷走神經反射應立即將患者頭偏向一側,防止窒息,同時靜脈注射給予阿托品,根據實際情況可加用多巴胺、多巴酚丁胺。⑤心源性休克護理配合:發生心源性休克后應立即給予強心、利尿、嗎啡等,若血管容量不足可給予適量生理鹽水。對呼吸、心率、血壓及血氧飽和度進行密切觀察[2],并盡早快速安裝主動脈內球囊反搏泵。

1.3 療效評價標準[3]無效:心肌梗死癥狀沒有減輕,檢查顯示心肌功能和血管病變均沒有實質性改善;有效:心肌梗死癥狀明顯減輕,檢查顯示心肌功能和血管病變均有大幅度扭轉;顯效:心肌梗死癥狀基本消失,檢查顯示心肌功能和血管病變表現均已經恢復正常。

1.4 滿意度評價方法[4]在患者介入治療結束后,利用到病房隨訪的機會,對治療期間護理服務患者滿意度進行不記名打分調查,滿分為100分,80分以上為滿意,60分以下為不滿意,60~80分之間為基本滿意。

1.5 觀察指標 選擇急性心肌梗死合并多支血管病變的介入治療效果、對急性心肌梗死合并多支血管病變介入治療期間護理滿意度、介入手術操作時間和術后恢復治療時間等作為觀察指標。

1.6 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件處理數據,計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗,計數資料組間比較采用χ2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

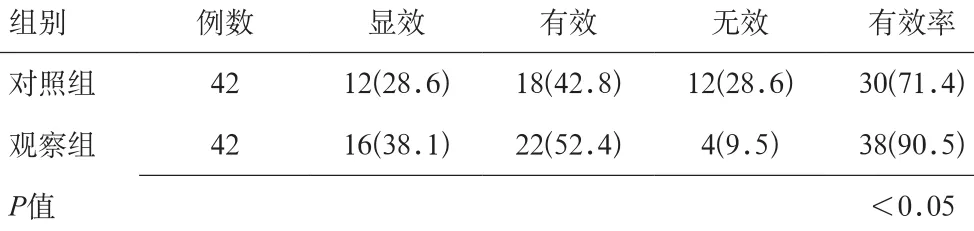

2.1 急性心肌梗死合并多支血管病變的介入治療效果經介入治療后,對照組患者急性心肌梗死合并多支血管病變治療總有效率為71.4%,觀察組總有效率為90.5%,組間差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 治療效果比較[n(%)]

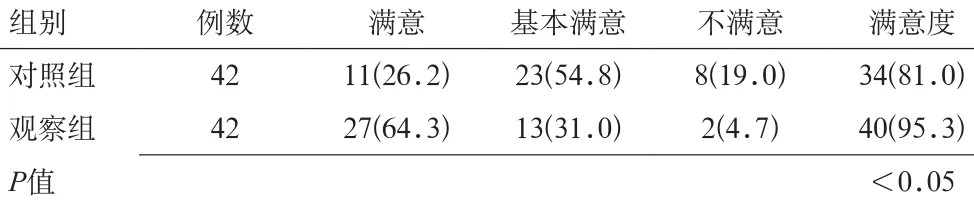

2.2 對急性心肌梗死合并多支血管病變介入治療期間護理滿意度 對照組患者對急性心肌梗死合并多支血管病變介入治療期間護理的滿意度為81.0%,觀察組為95.3%,組間差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 護理滿意度比較[n(%)]

2.3 介入手術操作時間和術后恢復治療時間 對照組心肌梗死介入手術共計操作(57.46±10.21)min,術后住院接受恢復治療(9.34±2.51)d;觀察組心肌梗死介入手術共計操作(40.49±7.82)min,術后住院接受恢復治療(6.65±1.20)d。2項指標數據組間差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

急性心肌梗死屬于臨床上較為常見的一種心血管疾病。該病患者的病情普遍較為危重,且有一部分急性心肌梗死患者在病情發展過程中合并出現心力衰竭、心律失常等一些嚴重的并發癥,彌漫性、多支、復雜性病變是該類患者的特征性表現[5]。對于臨床上合并患有多支血管病變的急性心肌梗死疾病患者而言,由于其病變表現普遍較為復雜,在對其實施急診介入治療的過程中存在較大的操作風險,患者在接受治療期間隨時都有可能會出現一些不可預知的緊急事件,因此在介入手術操作過程中,相關護理人員必須配合醫生對患者的各項指標進行監測,并隨時做好進行搶救的準備。這就要求心導管護士在心肌梗死介入手術治療實施的過程中具有敏銳的風險意識和較強的責任意識,應該在早期階段就有意識地對相關急癥的發生進行積極預防,并采取相應措施進行處理;同時操作所使用到的多項儀器必須保證做到嫻熟操作,監護到位,及時對病情的變化情況進行觀察;在手術進行期間應該快速準確地配合醫生實施操作和搶救,整個過程中要保持鎮靜,做到有條不紊,對醫囑要及時處理并落實到位,使患者介入手術治療的成功率顯著提高,使患者的臨床康復時間能夠明顯縮短[6]。

[1] 馬禮坤,余華,馮克福,等.急性心肌梗死轉運行直接冠狀動脈介入治療的安全性及臨床療效[J].中華心血管病雜志,2012,36(6):485.

[2] 中華心血管病雜志編輯委員會.經皮冠狀動脈介入治療指南[J].中華心血管病雜志,2013,30(9):709-710.

[3] 張麗琨,李鋼,楊家聲.急診冠脈介入與靜脈溶栓治療急性ST段抬高性心肌梗死[J].中華急診醫學雜志,2011,12(22):622-623.

[4] 侯桂華,辜小芳.心血管介入治療圍手術期安全護理[M].北京:人民軍醫出版社,2012:137-138.

[5] 梁曉雅.急性心肌梗死介入治療術中嚴重并發癥的急救護理[J].護士進修雜志,2011,10(6):1876-1877.

[6] 孫衛萍.急性心肌梗死患者急診介入治療的術中配合[J].醫學信息,2010,7(8):1733-1734.

10.3969/j.issn.1009-4393.2015.32.067

江西 330006 南昌大學第二附屬醫院 (李頤 呂世琴 許美珍祝玲娟 鐘雯 王任紅 章倩)

許美珍 E-mail:xlili1007@163.com