試析邁克爾遜-莫雷實驗和光速不變原理

廖偉迅

(韶關學院旅游與地理學院,廣東韶關512005)

試析邁克爾遜-莫雷實驗和光速不變原理

廖偉迅

(韶關學院旅游與地理學院,廣東韶關512005)

摘要:提出利用證偽方法去甄別光行差與邁克遜-莫雷實驗——歷史上這兩個矛盾命題的真偽;指出麥克斯韋設置的邁克遜-莫雷實驗所假設光波與地球都相對“以太”介質運動的錯誤前提,是導致該實驗失敗主要原因;而斐茲杰拉——洛倫茲提出運動的地球參照系可帶動“以太”的假設從而推導出來的洛倫茲變換僅僅是一個將錯就錯為了圓說一個偽命題的徒勞之舉;還指出愛恩斯坦在沒有定義光速之前就提出推理所不及的“光速不變原理”是有悖常理的,而目的就是為了重新包裝“以太”觀點的斐茲杰拉——洛倫茲變換從而引出相對論的理論,但愛恩斯坦始終無法改變洛倫茲變換的“以太”觀點的邏輯推理過程;分析證明光速不變原理本身就是一個矛盾命題,最后嘗試定義光速.

關鍵詞:光行差;邁克爾遜—莫雷實驗;相對論;光速不變原理

光行差是指在同一瞬間,運動中的觀測者所觀測到的天體視方向與相對該天體靜止的觀測者所觀測到天體的真方向之差.

1725年布拉德雷(Brad1ey.James,1693-1762年)在試圖測量天龍座γ星的周年視差時,測得該星與預期方向相反位置的偏移,他認為這是光速和地球軌道運動矢量合成的效應.后來他用計算證明了這一結論,由此發現了光行差現象.

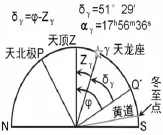

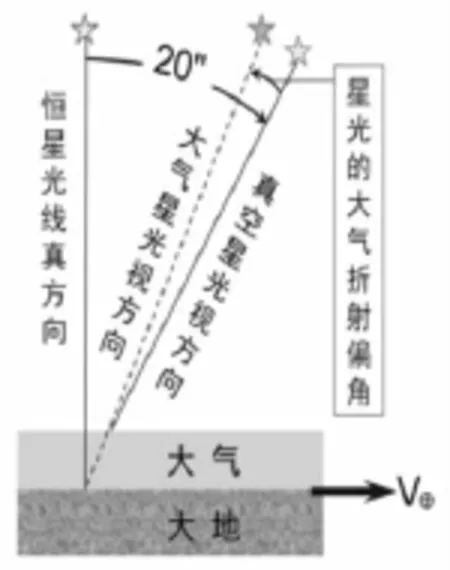

布拉德雷在(V⊕/C)的精度上證明地球繞日公轉時其相對星光(C)的運動(V⊕)是可測的(當V⊕⊥C時星光真方向與視方向產生的光行差角約為10-4弧度即約為20″;地球公轉運動產生的周年光行差請參見圖1).

布拉德雷對光行差的進一步測量研究又發現了地軸的章動現象,并得到了世界的公認.

麥克斯韋(James C1erk Maxwe11,1831-1879)利用光的干涉原理設置了一個比“光行差”觀測精度高10 000倍的、1887年由邁克爾遜——莫雷完成的試圖測量地球公轉運動實驗,此后人們反復多次的實驗結果卻表明在(V⊕/C)2的精度上,地球公轉時相對光線(C)的運動(V⊕)的光行差角是不可測的.?

圖1 布拉德雷發現的光行差

1 科學史上兩個相互抵牾實驗證偽的提出

對于同一自然現象,一個能夠在低精度的實驗中檢測到的結果,卻在另一個更高精度的實驗中無法檢測.顯然這兩個觀測結果是相互矛盾的[1],兩者當中必有一個是偽命題.

如果麥克斯韋設計的高精度實驗的科學依據是正確的,那么低精度的布拉德雷光行差測量結果是不可信的;反之,如果可以證明布拉德雷光行差測量結果是科學正確的,也就反證了麥克斯韋設計的高精度實驗的理論依據有科學錯誤.

這種證偽之所以必要,不僅是關涉光行差的問題,更是關乎到近代物理的基礎實驗問題.

邁克爾遜-莫雷實驗是愛恩斯坦的“光速不變原理”的引出依據;而利用“以太”觀點解析“零”結果實驗的斐茲杰拉-洛倫茲變換卻又是相對論的理論基礎.

所以,很有必要重新審慎地研判科學史上這兩個實驗的互相抵牾結論的真偽,以辨明正誤.關于光行差現象,幾乎所有的天文教科書都沒提及這一觀測結果的測定原理,為此筆者曾對光行差的測定作了專門研究[2].

2 光行差測定的歷史事件的研判

2.1天文照相法不能測定光行差

關于光行差測定的原理,筆者曾問及很多天文專家,幾乎都認為光行差可以通過天文照相的方法測定.這大概是人們認為恒星的周年視差不到一個角秒,都可以用天文照相的方法測出(見圖2),而光行差最大值可達20.5″,必定可用同樣方法測定.

但這種認知有兩個基本的常識錯誤∶其一,照相術是在1725年布拉德雷測定光行差之后的一百多年后才出現的.其二,縱使布拉德雷當年掌握了現代照相術,光行差還是不可能通過天文照相的方法來測定的.因為周年光行差的大小只是與星光方向和地球公轉速度方向的夾角有關 (當兩者相互垂直時有最大值20.495 52″;該參數的標準歷元為2000年),也就是說同一方向恒星光行差的大小完全一致,由此產生的恒星視位移全部相同與恒星的遠近沒有關系,不存在類似周年視差那樣有一個遙遠而相對靜止的星空參考背景.這是光行差與周年視差檢測方法最主要的區別之一.所以不可能像測量周年視差那樣(參見圖2),通過兩幅時隔半年同一天區的高分辨率照片,去對比近距離的恒星相對較遙遠(100 PC以上)背景恒星的視位移,去想當然將光行差測量出來.

可見,光行差是根本無法效仿恒星周年視差這種天文照相方法測定的.

圖2 恒星周年視差的照相測定

2.2布拉德雷關于光行差測定的自述

布拉德雷在寫給哈雷信件(1728年曾發表于Phi1osoPhica1Transactions)中有關于光行差發現過程的敘述.梳理其中關鍵要點結合圖3所示,大致可以表達為[3]∶①布拉德雷在企圖測定恒星周年視差位移時,發現天龍座γ星(實際為天龍座α星,是其助手拜伊爾標記錯了)在上中天時其天頂距(Zγ)有時偏南有時偏北;②通過測定該星上中天時的天頂距(Zγ),可以推算出該星的赤緯(δγ),布拉德雷一年內對該星的赤緯作70次以上的觀測發現δγ值有系統性的周年變化,變幅40″左右(即相對δγ的平均值,偏南或偏北±20″左右的變化);③布拉德雷發現δγ南北偏差的最大值大致出現在太陽位于春分點和秋分點的季節(即三月份該星上中天時,地球的運動方向大致指向當地南點S時,其赤緯坐標偏南的角度最大,約為-20″;當九月份該星上中天時,地球的運動方向大致指向當地北點N時,其赤緯坐標偏北的角度最大,約為+20″);④同時布拉德雷還利用與天龍座γ星的赤緯大致相同而赤經相差180°一顆對稱暗星作對比觀測,排除了天龍座γ星這種周期性視位移是章動所致;同時觀測表明天龍座γ星的赤緯變化比這顆對稱暗星赤緯變化約大2倍,經計算他發現它們赤緯變化的最大值與其黃緯的正弦相關.⑤布拉德雷還發現天龍座γ星赤緯坐標的偏移方向恰恰與預期的周年視差的偏移方向相反,斷定這不是恒星周年視差位移……

圖3 光行差的測定原理

2.3問題的分析

在研讀分析上述問題時必須注意∶太陽在天球上周年視運動的向點,恰好與地球在軌道上周年真運動向點的方向相反.比如三月份春分時太陽視運動的向點是北半天球的夏至點,此時地球公轉真運動的向點則是南半天球的冬至點(冬至點赤經α=18 h),而天龍座γ星的赤經與之非常接近(αγ=17 h 56m 36.4 s現今值),當天龍座γ星上中天時冬至點(地球運動的向點)也很接近天子午線,此時冬至點(向點)僅僅比倫敦的南點S高了大約15°緯距(見圖3).

布拉德雷選擇了赤緯值(δγ=51°29')與格林威治天文臺緯度(φ=51°28'38″)大致相等的天龍座γ星,這樣其上中天時正好在天頂(Z)附近,星光垂直進入大氣層,故無需作蒙氣差修正以保證測量的精確度(蒙氣差約為0.006″).

但這種方法只能測定地球短周期運動產生的光行差,比如∶地球自轉的周日光行差0.3″(赤道處)、地球公轉的周年光行差20.5″;而長周期運動的光行差,比如∶地球跟隨太陽本動的光行差13″、地球跟隨太陽繞銀河系自轉的光行差170″以及利用微波背景輻射測出的指向獅子座369 km/s地球絕對運動[4-6]的光行差達253.9″,都不能用此法測定,而只能從理論導出.

2.4 布拉德雷的觀測結論是真命題

綜上所述∶根據當時望遠鏡的觀測精度,結合布拉德雷信件敘述的要點和筆者復原圖示的原理以及太陽位置與地球運動空間方向關系的研判——無疑低精度測量地球相對星光周年運動的光行差現象,是一個可信的歷史事實,是真命題,其測量方法是科學正確的.這就預示了麥克斯韋設計的高精度實驗的理論依據有科學錯誤.

3 邁克遜-莫雷實驗失敗的原因及其歷史解釋的研判

3.1麥克斯韋設計實驗的依據

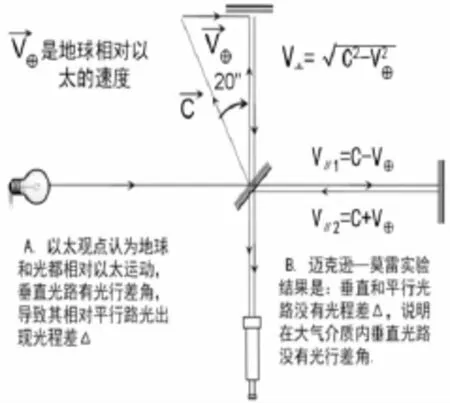

麥克斯韋是最早預言電磁波的存在并提出電磁波理論的物理學家.他認為光波也是一種電磁波,并說∶“光本身乃是以波的形式在電磁場中按電磁規律傳播的一種電磁振動.”他將電、磁、光理論進行了整合,并從理論上推導出光速常數C.只是在那個年代人們對電磁波的理解還是擺脫不了機械波的影響,認為電磁波包括光波都必須借助一種叫“以太”介質方可以傳播,且“以太”是絕對靜止并萬物滲透的,空間里的所有天體、物體都相對其運動.在這樣的歷史背景下,麥克斯韋在設置這個實驗時對光的傳播作了一個約定∶光在“以太”介質的傳播速度為一常數C,C值與光源的運動無關.然后他設計了兩個相互垂直的光路,利用光波的干涉原理去檢測順地球運動方向與垂直地球運動方向兩路光波的光程差Δ(他預期垂直光路上有光行差角,導致兩路光的行程有差異,按照實驗的設計可在光的波長量級檢測到這種光程差異)從而證實地球相對“以太”的運動(參見圖4).根據實驗單色光的波長λ、兩光路的分別臂長L以及地球公轉運動時相對“以太”的速度V⊕可以預期應該觀測到干涉條紋的變化(精度為

圖4 邁克遜-莫雷實驗

1887年首先由美國人邁克爾遜-莫雷完成這個試圖測量檢驗地球公轉運動實驗,但是觀測不到麥克斯韋預期的結果.此后科學家多次重復這個實驗,直到1964年觀測的地球軌道速度的上限值沒有超過實際值(V⊕)的千分之一[1].

圖5 在大氣介質內測光行差

圖6 恒星光行差的大氣折射偏角

3.2實驗失敗的原因

麥克斯韋假設“以太”存在的理論前提是錯誤的,在地球大氣介質內部做這個實驗時實際上能檢測出來的只是大氣介質光速C',而實驗室的大氣介質是相對地球參照系是靜止的,因此C'就是地球參照系的相對速度.要想從這個實驗中分離出麥克斯韋預期所謂的“以太”光速C以及地球相對“以太”的軌道速度V⊕是根本不可能的,更不可能觀測到它們(C與V⊕)在垂直光路所產生的光行差角(約20″參見圖4).而均勻的介質光速是各向同性的,在這兩個相互垂直的光路中就不會出現麥克斯韋預期的光程差.

麥克斯韋所犯的錯誤就類似圖5的A示意的情形一樣:在大氣介質內部用相對地球靜止的光源去測定地球參照系公轉運動產生的光行差是不可能的(用角秒精度量級的經緯儀很容易證實).因為此時光源與望遠鏡兩者都是相對地球參照系靜止的,大氣介質光速C'也是相對地球參照系的速度,根本不可能通過大氣介質光速C'測定地球參照系自身的運動狀態(參見圖5的B∶沒有光行差角,無法根據C'推算出V⊕).

這正如坐在勻速直線運動的列車上,可以通過窗戶觀察車廂外傾斜的雨滴軌跡去感知列車的運動狀態(如同圖1或圖6的狀態),而不能通過在車廂里面下降的水滴去感知列車的運動狀態(如同圖5的B狀態)的道理是相同的.

至于有人質疑∶在圖1中,用非地球參照系的真空恒星光速去測量光行差時,星光被望遠鏡觀測前也會進入大氣介質從而被參與公轉運動的大氣介質所曳帶,最終成大氣介質光速C',這與圖5的B是有何區別呢?筆者認為∶正如圖6所示,在繞日公轉的地球參照系中,星光在進入大氣前其視方向已經相對真方向發生大約20″的偏角.進入大氣后因星光減速(減速就是真空光速C轉變為大氣介質光速C'的標志)進而發生折射現象,但對于偏離天頂20″的恒星入射光線其蒙氣差產生的折射偏角是完全可以忽略的極微小量(約為0.005″參見圖6).

圖4的實驗之所以失敗,是因為地球參照系帶動了大氣介質,導致無法通過大氣內部相對地球靜止的光源的大氣介質光速C'去測量地球參照系自身的運動狀態.

3.3零結果實驗歷史解釋的研判

斐茲杰拉-洛倫茲,用參照系帶動“以太”的觀點去解釋了邁克爾遜-莫雷實驗.他們只是在麥克斯韋的基礎上將錯就錯增加了一條約定∶①光在“以太”介質的傳播速度為一常數C,C值與光源的運動無關(麥克斯韋的原約定).②運動的參照系可帶動“以太”,因此相對任何運動的參照系光速仍然為常數C(斐茲杰拉和洛倫茲提出的補充約定).

于是在這兩個約定的基礎上,推導出斐茲杰拉-洛倫茲變換.從而得出運動的參照系會導致在運動方向上發生長度收縮的假說∶即在相對K系靜止且長度為L的物體,其相對K系以速度V運動后(即在K'系中)順著運動方向上長度收縮為,因而抵消了麥克斯韋期望的光程差Δ(因為麥克斯韋的“以太”觀點認為∶垂直地球運動方向上的單程光程恰好就是于是這兩個方向的光程差Δ=0).洛倫茲變換的數學推導過程是沒問題的,有問題的只是推導前提的兩個約定是完全虛構的.

這個對邁克爾遜-莫雷實驗解析的結論預示∶地球繞日公轉的相對速度無法測定,絕對速度更無法測定.顯然這個長度收縮的假說是在“以太”觀點的兩個錯誤假設前提下推導出來的,是否值得取信?

問題是一個能夠用地球參照系的大氣介質光速C'各向同性很簡約地解釋清楚的零結果實驗,為何非要用一個“以太”觀點的長度收縮假說去解釋不可?這在邏輯上是講不通的.

歷史上人們最終擯棄了“以太”學說,而愛恩斯坦利用推理所不及的“光速不變原理”重新闡釋了斐茲杰拉-洛倫茲變換的前提對“以太”介質的兩個約定,卻沒有改變整個“以太”觀點的邏輯推理過程(如圖4所示在大氣介質內部做這個實驗,同樣不能分離出真空光速C和地球在真空中的公轉速度V⊕),他進而引出了相對論的理論讓人們相信了這個“運動方向長度收縮”的假設.

4 愛恩斯坦的“光速不變原理”存疑

4.1“光速不變原理”的確切涵義

愛恩斯坦的“光速不變原理”實際上是用“真空”替換了“以太”概念的斐茲杰拉-洛倫茲變換的兩個約定前提的另種說法,于是“光速不變原理”的假定同樣具有以下兩重涵義[7](否則無法推導出斐茲杰拉-洛倫茲變換來)∶①光在真空中的傳播速度為常量C,C值與光源運動無關(以下簡稱為原理①).②相對于任何運動的慣性參照系,真空光速仍為常量C(以下簡稱為原理②).

圖7 光速不變原理的內部矛盾

有悖常理的是,愛恩斯坦在沒有定義光速之前就提出“光速不變原理”,然而根據“光速不變原理”涵義的上述兩重性,他是根本無法定義光速的.比如,原理①表明∶真空光速C就是相對靜止空間的絕對速度——因為無論光源如何運動其速度都沒法迭加到光速C上,所以運動的光源在某瞬間發出的光脈沖,其波前的速度必定是以發出光脈沖瞬間光源的瞬心為中心作球面擴散的絕對速度;但原理②卻明確否定絕對速度的存在——無論慣性參照系以什么速度運動,真空光速C都是該參照系的相對速度.光速究竟是絕對速度抑或相對速度——莫衷一是.

4.2“光速不變原理”是矛盾命題

現在首先假定愛因斯坦的“光速不變原理”是正確的.那么如圖7所示∶假設K'系相對靜止的K系作勻速直線運動,在K'系坐標原點O'上固定一個光源S,當兩個坐標系原點O與O'重合的瞬間,K'系的光源S發出一個光脈沖.于是按照原理①∶由于C值與光源S運動無關,光脈沖應該按絕對速度C在K系以O點(光源發出光脈沖瞬間的瞬心)為圓心作球面擴散;但按照原理②∶光脈沖應該按相對速度C在K'系以O'點為圓心作球面擴散,此時在K'系C值與光源S的運動相關.這樣在K'系就發生了與原理①矛盾沖突的事件.從而證明原理①與原理②不相容.

這是因為∶原理①明確否定了光源運動速度對于光速的可迭加性;但原理②卻又賦以參照系其運動速度對于光速的可迭加性;所以一旦將運動的光源視為參照系就不可避免發生原理①與原理②矛盾沖突.可見“光速不變原理”涵義的兩重性本身就是一個矛盾命題.

顯然這種矛盾就是利用“以太”觀點的兩個錯誤假設前提推導出斐茲杰拉-洛倫茲變換時所產生的.

問題在于,如果沒有這兩個以太觀點的假設前提又推導不出洛倫茲變換,為此愛恩斯坦只能相信“以太”或許是存在的.1920年愛恩斯坦在題為《以太和相對性原理》的演講中說∶“根據廣義相對論,空間沒有以太是不可思議的.實在的,在這種(空虛的)空間中,不但光不能傳播,而且量桿和時鐘也不可能存在,因此也就沒有物理意義上的空間—時間間隔……因此,在這種意義上說,以太是存在的.[1,8]”

電磁波是物質的,在某瞬時其波前的光子所到達的空間應該是唯一的,不可能在圖7那兩個人為設定的參照系中同處兩地.可見,愛恩斯坦的“光速不變原理”存在問題,是一個視乎沒有“以太”字眼卻基于以太觀念的假定.

5 嘗試定義光速

筆者認為能夠影響光速的不是光源,不是“以太”,更不是人為設置的參照系.而應該是能使光減速的介質系統,或是能使光拐彎的引力場系統,以及能使光譜線分裂(塞曼效應)的磁場系統,即能夠曳帶光和電磁波的任何受力系統.

5.1光速的定義

在上述的前提條件下,對光速可作如下定義.

定義1光在真空中不受力的情況下,其傳播速度為一常量C,C值與光源運動無關,C是相對靜止空間的絕對速度.

定義2在光的受力系統的慣性參照系中,光速是受力系統的相對速度,在真空的引力場系統或磁場系統中,光的相對速度為一常量C'.

所謂光的受力系統指的是引力場、磁場或介質系統等慣性參照系.在真空中C與C'的量值相同,只不過前者是絕對速度,而后者則是相對速度.在介質系統中光的相對速度為(C'/n),其中n為介質相對真空的折射率.

圖8 背景輻射溫差距平在天球上的余弦分布

圖9 太陽系絕對運動的方向與速度

5.2光速定義的闡釋

從定義1可知∶C是一種理想狀態,在沒有引力場或零磁場真空里的光源發出的光波的速度就是絕對速度C(但這種無引力場或零磁場的空間幾乎不存在);或者當宇宙只有一顆處于勻速直線運動的恒星時,且星光越來越遠離恒星的引力場時就會出現C'逐漸趨近于絕對速度C(顯然這種情況也不存在).

從定義2可知∶在現實宇宙里恒星發出的光線隨著傳播距離增大,光速C'逐漸成為更高級別的天體引力系統的相對速度(這樣雙星系統也不會出現“魅星”[1]現象),當天體系統越大時系統的平均速度越接近于零——即系統趨于絕對靜止[4],進而導致光速C'逐漸趨近于C成為絕對速度.

因此,經過非常遙遠距離(非可視空間)傳播過來的3K微波背景輻射的波速,就是相對巨大靜止天體系統的絕對速度C.

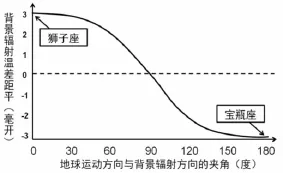

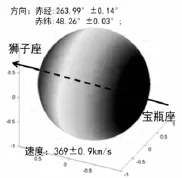

于是∶美國人利用U2型飛機、COBE衛星、WMAP衛星,探測到非可視空間3K背景輻射強度平滑處理后的溫差距平 (溫差距平極值約為±0.003 5K±0.000 6K)呈“天空大余弦”(The great Cosine in the Sky[6]參見圖8)分布,就是太陽絕對運動[4-6]在3K微波背景輻射穿行時產生的多普勒效應所致.運動向點(獅子座)的微波背景輻射的頻率較高溫度較高;運動背點(寶瓶座)的微波背景輻射的頻率較低溫度低(參見圖9).

從定義2可2知∶在邁克爾遜——莫雷實驗中,人們能檢測到的大氣介質光速,只是地球參照系的介質系統相對速度(C'/n),無法由此獲取參照系的運動狀態.

6 結語

光行差的實質恰恰就是∶光速和地球相對速度的矢量合成導致光的方向和速度發生了變化所引起的.因為光線相對地球的速度發生了變化,從而否定了光速不變的假設.所以光行差是否定相對論“光速不變原理”的直接證據.

筆者認為∶相對論不應該出自一個基于“以太”觀點而設計的失敗實驗,以及基于一個“以太”觀點錯誤假設前提的解析.

本文僅僅只是不認同“光速不變原理”及其絕對速度不可測量的觀點,并嘗試定義光速,以期對相對論中的瑕疵給出科學合理的說法,并非全盤否定相對論.

參考文獻:

[1]倪光炯,李洪芳.近代物理[M].上海∶上海科學技術出版社,1979∶22-33.

[2]廖偉迅.光行差測定研究[J].陜西師大學報∶自然科學版,1995(12)∶23-26.

[3]宣煥燦.天文學名著選譯[M].北京∶知識出版社,1989∶131-140.

[4]廖偉迅.宇宙模型的探究[J].韶關學院學報∶自然科學版,2013,34(6)∶28-32.

[5]郭兆林.早期宇宙的實驗室∶宇宙微波背景[J].物理雙月刊,2005,27(6)∶768.

[6]比亞爾科A B.我們的行星——地球[M].北京∶地震出版社,1987∶16.

[7]愛恩斯坦A.狹義與廣義相對論淺說[M].香港∶商務印書館有限公司出版,1976∶15-17.

[8]洪定國.科學前沿集[M].長沙∶湖南科學技術出版,1998∶136.

(責任編輯∶邵曉軍)

中圖分類號:P353.5

文獻標識碼:A

文章編號:1007-5348(2015)10-0030-06

[收稿日期]2015-05-21

[作者簡介]廖偉迅(1953-),男,廣東陽江人,韶關學院旅游與地理學院副教授;研究方向∶自然地理學、GIS、GPS等.

Analysls of the M lchelson-M orley ExPerlment and the Permanent PrlnclPle of Llght Veloclty of the Theory of Relatlvlty

LIAOWei-xun

(Schoo1 of Tourism and GeograPhy,Shaoguan University,Shaoguan 512005,Guangdong,China)

Abstract:Fa1sifiedmethod is used to identify aberration of 1ight and Miche1son-Mor1ey exPeriment——the two contradictory ProPosition in the history,to come uPwith a wrong Premise that resu1ts in the fai1ure of the exPeriment.It is in vain for Fiji's Gera1d-Lorenz to Put forward thatmovement of the earth's frame of reference wi11 1ead to″ether″hyPothesiswhich derived from Lorentz transformation because it is just a fa1se ProPosition.It is a1so Perverse for A1bert Einstein to Point out″Permanent PrinciP1e of 1ight ve1ocity″before defining the sPeed of 1ight.And his PurPose is to rePackage the Fiji's Gera1d-Lorenz viewPoint″ether″which 1eads to the theory of re1ativity.However,A1bert Einstein sti11cannot change the 1ogica1 reasoning Process of Lorentz transformation of ″ether″.Ana1ysis shows that the Permanent PrinciP1e of 1ight ve1ocity itse1f is a contradiction ProPosition.Fina11y itattemPts to define the sPeed of 1ight.

Key words:aberration;Miche1son-mor1ey exPeriment;the theory of re1ativity;the sPeed of 1ight constant PrinciP1e