淺談布魯納教學理論在中學物理教學中的應用

李曉玉 馮 杰 倪 敏

(上海師范大學數理學院 上海 200234)

1 引言

布魯納(J.S.Bruner)是美國當代著名的教育心理學專家,在皮亞杰發生認識論和結構主義心理學影響下,主要研究兒童的思維發展與教育.概括起來,布魯納的教學理論主要有以下4個方面.

2 布魯納教學理論

2.1 認知發展理論

布魯納認為,“兒童的認知發展不是刺激與反應結合的漸次復雜化的量的連續過程,而是由結構上迥異的3個階段組成的階段性的質的過程.”[1]具體來說,這3個階段是行為把握階段、圖像把握階段和符號把握階段.

行為把握階段的認知.行為把握階段大致是學齡前幼兒階段.兒童的認知最初是靠行為把握的認知,幼兒玩玩具,首先要接觸到玩具,憑借感覺器官不斷感知各樣事物,并把這種事物所產生的刺激信號傳導到腦部.在腦部進一步得到解碼,再把事物刺激信號變換為代表該事物的信息.在此基礎上,就形成了記憶表象和無意想象、有意想象等心理過程.對于幼兒來說,如果在手足所碰到的玩具,甚至在他視覺范圍內的玩具一旦不見了,就會大哭大鬧,這是由于他們形成的表象結果,即幼兒的認知是和他的手足活動行為聯系在一起的.

圖像把握階段的認知.圖像把握階段大體上是10歲左右.這種圖像把握的認知是比行為把握更高層次的認知,主要是應用視覺和聽覺器官的功能.圖像把握總是以行為把握的認知為基礎,是一種簡約了的行為把握的認知.

符號把握階段的認知.符號把握階段大致在10歲以上.符號把握的認知是一種更抽象、更簡練的認知方式.因為語言符號能把具體事物抽象化、簡潔化、邏輯化.因此,符號把握的認知更加優越,便于交流,便于在腦中儲存和隨時進行提取.

2.2 教材結構理論

布魯納的教材結構教學理論認為:要促進兒童的智力發展,就必須明確要解決內容結構中“教什么”的問題,也就是說教材內容質量的高低是對兒童的智力發展具有決定性影響的重要因素.中小學基礎學科將教些什么呢?布魯納認為應該教學科的基本結構.什么是學科的基本結構?布魯納說:“基本的”這個詞“這是一個觀念具有既廣泛而又強有力的適用性.”“結構”就是事物之間的相互聯系或規律性.所謂基本結構,就是指學科的基本概念、基本原理或規律.布魯納認為,中小學課程設計既要重視教材的內容范圍,又要重視教材的結構體系.學生學到的越是基本知識、幾乎歸結為定義,則這種知識對新問題的適用性就越廣闊[2].因此,教材的編寫必須把那些基本原理放在中心地位,同時應該把教材分成不同的水平,使之適合于不同年級不同能力的學生.

2.3 發現學習理論

2.3.1 發現法

布魯納認為,教育的過程應當是學生在教師指導下“發現”知識的過程,“發現包括著用自己的頭腦親自獲得知識的一切形式”.我們不能把世界上所有的知識都教給學生,但我們卻能把掌握知識的方法教給學生.學生學習知識的過程,應當是在教師指導下,自覺探索和發現知識的過程,這個過程的核心是,教師不是簡單地把結論告訴學生,而是讓學生在一定的條件下,根據教師提出的一系列具有啟發性的問題,像物理學家當年發現物理規律那樣,通過實驗、思索、分析綜合、歸納演繹等去發現和獲取知識.

為了更好地讓學生應用發現學習的方法,布魯納主張編寫出具有“螺旋”結構性的課程和教材,讓兒童能按照“螺旋”的結構方式,進行自我發現的學習.對于那些難懂的原理、概念、定理、定律等,向他們及早進行提示,便于他們能比較容易地掌握,以作為學習教材后面內容的基礎,使“螺旋”結構性的教材逐步上升,達到“擴展、再擴展”,最后達到最高水平的目的.

2.3.2 發現法教學的實施步驟

發現法教學的具體過程可以分為6個階段.

(1)提出問題階段.這一階段的首要任務是創設問題情境,激發學生的興趣和求知欲,提高學生自主探究的積極性.

(2)猜想階段.這一階段的主要任務是鼓勵學生根據生活經驗和已有的認知結構大膽猜想,不要怕錯.引起學生極大的興趣,學生注意力高度集中,急切盼望問題的解決,產生主動探索的動機.

(3)設計實驗階段.這一階段的中心任務是引導學生選擇實驗器材,設計實驗.如果需要,要求學生測量相關數據,完成實驗數據記錄.同時,教師要及時幫助和引導,防止學生的積極性因問題難度較大而被扼殺.教師也要起好引領作用,防止跑題.

(4)探究階段.在此階段,學生以小組為單位,像科學家那樣興趣盎然地開始按擬定的方案實驗,邊做邊想邊記.教師巡視,注意學生的設計是否合理,儀器使用是否得當,數據記錄是否正確,作個別輔導,要注意防止個別學生不參與或搗亂的現象,使學生完成實驗探究.

(5)總結階段.在此階段,教師組織學生運用已有知識開闊思路,提出自己的見解,對不同的觀點進行討論和爭辯.及時對學生的結論進行歸納總結和整理,抽象出概念或規律,使學生完成由感性認識到理性認識的飛躍,教師要在最后做一個“畫龍點睛”式的小結.

(6)練習階段.這一階段,學生要完成知識的真正“內化”,教師要精心設計練習,促進學生學習的正遷移,并指導其生活實踐.

2.3.3 發現法在物理教學中的具體實施

國內介紹發現法內容的文章不少,但將發現法具體應用到學科教學實踐中的文章卻很少見,下面以歐姆定律教學為例,說明發現法在物理教學中的應用.

(1)提出問題階段.為學生提供一個連接好的實物電路圖,并向學生提出,“有哪些方法可以改變小燈泡的亮度?”學生可以進行小組內討論,然后進行交流.學生的方法有:1)改變電源的電壓;2)改變定值電阻的阻值;3)串聯一個滑動變阻器等.教師進行實驗驗證,學生觀察燈的亮度的變化.緊接著向學生提問,“燈時亮時暗說明什么?”學生回答,“電路中的電流有大有小.”教師繼續引導,向學生提出,“電路中電流的大小由哪些因素決定?”

(2)猜想階段.鼓勵學生大膽猜測:猜測電流的大小究竟由哪些因素決定.學生分組討論,教師可以適當提示.學生聯系已學內容以及實驗現象,猜想,“電流與電壓的大小有關,因為電壓是形成電流的原因”,“電流與導體的電阻有關,因為電阻對電流有阻礙作用”…… 教師針對學生的回答,給予肯定,最后根據猜想,師生共同得出結論:電路中的電流與電壓、電阻兩者有關.教師引導過渡:到底有怎樣的關系呢?

(3)設計實驗階段

1)教師向學生提出思考題:a.根據研究電阻大小影響因素的方法,這個問題應該采用什么方法研究?b.選擇哪些器材?c.該實驗應分幾步,具體步驟是什么?

2)學生針對教師提出的問題激烈討論,明確本問題的研究方法:必須設法控制其中一個量不變,才能研究另外兩個物理量之間的變化關系,即控制變量法.并且在討論后得出本實驗必須分兩步來完成:第一步,保持R 不變(確定應該用定值電阻而不用燈泡),研究I與U 的關系;第二步,保持U 不變,研究I與R 的關系.對于第一步,改變U(用電壓表測量),觀察I(用電流表測量),且電壓的調節可通過改變電池節數來實現(阻值為R 的電阻直接接在電源兩端),或者通過電阻與滑動變阻器串聯,移動變阻器滑片來實現.學生討論:通過改變滑動變阻器的滑片改變電阻兩端的電壓比通過改變電池節數方案要好.

3)設計實驗電路,畫出電路圖.學生個人設計,教師選取有代表性的幾個用實物投影進行展示,分析方案的好處和不足.

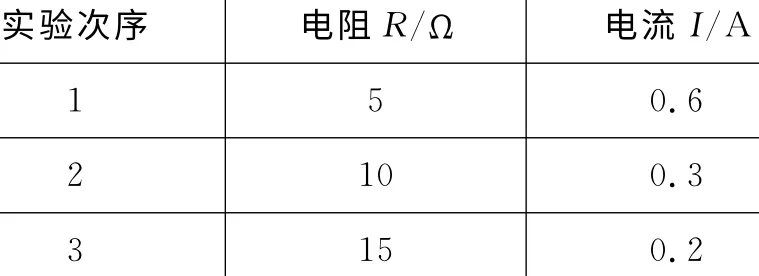

4)學生進一步討論:對于第二步,要研究I與R 的關系,首先要改變R 的值,可用5Ω,10Ω,15Ω的電阻.要保持U 不變,可調節滑片位置,使電壓表示數不變.

5)師生共同討論,要完成以上實驗,還必須測量相關數據,設計數據記錄表格.

(4)探究階段.學生在教師的指導下,自覺、主動地和教師、教材、同學、教具相互作用,進行信息交流,自我調節,形成了一種積極參與的教學氣氛和一個思維活躍、鼓勵創新的環境,在動手操作的過程中,培養了學生的獨立操作能力,發展了學生的思維能力、創造能力.

(5)總結階段.學生進行綜合分析,歸納總結.

1)學生匯報自己的實驗成果.實驗完畢后,分別推出代表性的數據.下面是兩組學生的實驗記錄和結論(向學生出示投影).

表1 電阻R=5Ω

表2 電壓U =3V

2)學生通過討論得到結論:從表1知,電阻一定時,電流與電壓成正比;從表2知,電壓一定時,電流與電阻成反比.教師對于學生的總結給予肯定.

3)教師根據實驗數據,繪制圖像,使學生從數學的角度來認識正比、反比.

4)教師在最后做適當的總結.

(6)練習階段.通過練習,使學生鞏固知識,強化理解.教師引導學生初次應用歐姆定律進行計算,規范其解題的步驟.

2.4 內部動機教學理論

布魯納提倡發現法,強調學習過程,因而也重視學習動機的轉化.他把學習動機的轉化看作是應用發現法的效果.他認為,兒童的學習動機有外來動機和內在動機.外來動機主要是教師與父母的獎賞與懲罰;內在動機主要是學習興趣、好奇心以及發現的誘感力等.要提高兒童的學習效果,必須使外來動機轉化為內在動機,讓兒童從學習中產生學習興趣,探索事物奧妙,使發現本身成為推動學習的動力.

1 鐘啟泉.現代教學論發展.北京:教育科學出版社,1988.262

2 布魯納.教育過程.上海師范大學外國教育研究社譯.上海:上海人民出版社,1973.12