口服降糖藥物轉為門冬胰島素50注射液的治療體會

病例提供:王綿(河北醫科大學第二醫院內分泌科)

口服降糖藥物轉為門冬胰島素50注射液的治療體會

病例提供:王綿(河北醫科大學第二醫院內分泌科)

患者女性,62歲。

主訴

多尿、口干、多飲、多食10年,間斷呃逆1年,加重2個月。

現病史

患者于10年前無明顯誘因出現多尿、口干、多飲,查血糖升高,診斷為糖尿病,采取單純生活方式干預,空腹血糖波動在7~8mmol/L之間。2年前患者因血糖逐漸升高,開始口服二甲雙胍及伏格列波糖治療,后因胃腸道反應改服格列美脲及伏格列波糖。近一年間斷呃逆,近2個月癥狀加重,無嘔吐、腹痛、反酸、燒心,曾經口服中藥及針灸治療,效果不佳。患者當前用藥為伏格列波糖0.3mg Tid,格列美脲早4mg Qd,空腹血糖控制在7~9mmol/L,餐后2小時血糖控制在11~15mmol/L。

既往史

高血壓病病史10年,高脂血癥病史1年。

家族史

無糖尿病家族史。

個人史

無不良嗜好。

體格檢查

體溫 36.2℃,脈博82次/分,血壓143/83mmHg,體重60kg,體重指數23.4kg/m2,心、肺、腹、神經系統查體未見異常,雙側足背動脈搏動正常。

實驗室檢查

入院隨機血糖13.1mmol/L,HbA1c 7.8%,尿酮體(-),尿蛋白(-),尿糖(-),血酮0.1mmol/L,ALT 20.2U/L,AST 36U/L,ALB 44.3g/L,UREA 2.9mmol/L,CREA 75.3umol/L,TC 6.58mmol/L,TG 3.01mmol/L,LDL-C 4.52mmol/L,HDL-C 1.34mmol/L,血鈉142mmol/ L,血鉀3.98mmol/L,血氯101mmol/L,血鈣2.41mmol/L,二氧化碳結合力25.7mmol/L,尿白蛋白排泄率35.5μg/24h。頭顱MRI:右頂葉軟化灶伴膠質增生;雙側額葉皮層下、右側尾狀核散在小缺血灶;腦白質稀疏;顱內動脈MRA未見明顯異常。上腹部CT平掃未見異常。肺CT:右肺上葉后段、左肺上葉舌段、左肺下葉基底段條索;左肺下部胸膜局限性肥厚。腹部超聲:肝膽胰脾左腎未見占位性病變。14C呼氣試驗:陽性;胃鏡:慢性非萎縮性胃炎。

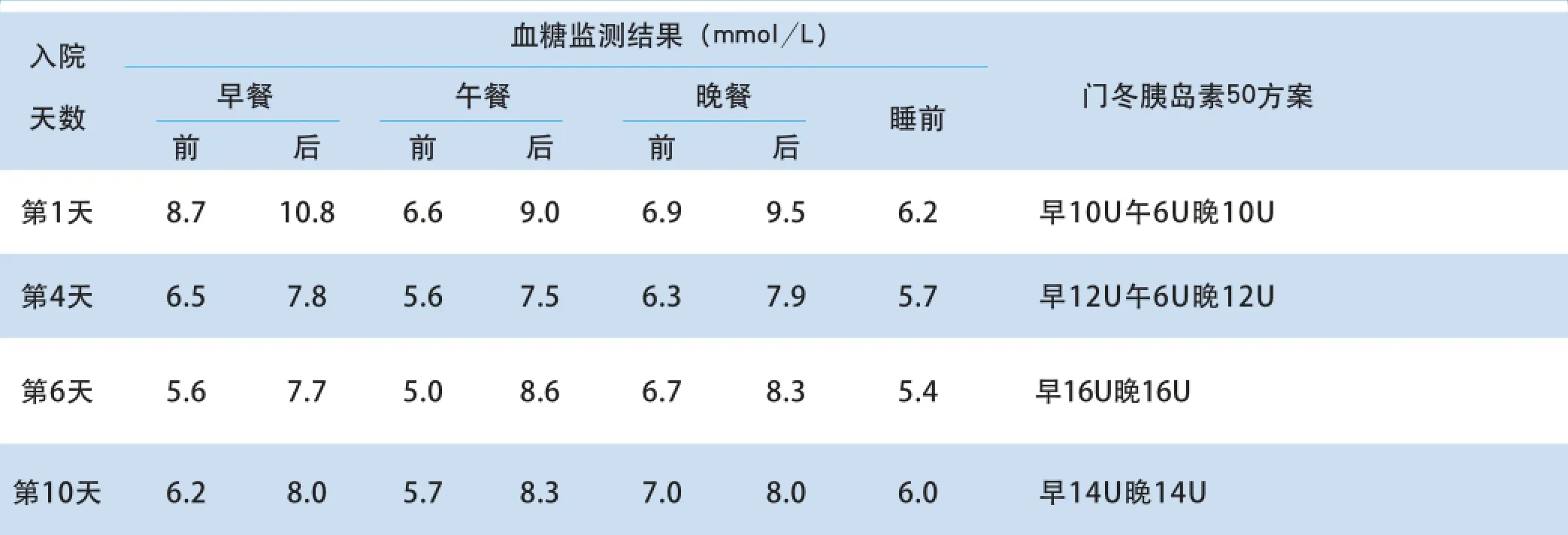

表1 血糖監測結果及胰島素治療方案調整

診斷

1.2型糖尿病 糖尿病腎病Ⅲ期,缺血性腦血管病

2.高血壓病3級(極高危)

3.慢性胃炎

病例特點

· 老年糖尿病患者,長期口服兩種降糖藥物聯合治療,目前胃腸道癥狀明顯。

· 已并發糖尿病大血管并發癥和微血管并發癥

· 目前血糖總體控制情況較差,空腹血糖、餐后血糖及HbA1c均不達標

治療經過

入院后患者不接受胰島素治療,暫時將格列美脲增至早4mg晚2mg,伏格列波糖劑量不變,觀察血糖變化,患者血糖仍不理想,消化道癥狀持續存在,此時消化科相關檢查結果回報,明確存在胃炎及幽門螺桿菌感染,再次說服患者,同意停用口服降糖藥物,改為門冬胰島素50注射液早10U午6U晚8U餐時皮下注射,同時給予降壓、抑酸、根除幽門螺桿菌、保護胃黏膜、改善腦部血供、營養神經等治療。期間監測血糖變化,根據血糖調整胰島素劑量,最終門冬胰島素50注射液為早12U午6U晚12U餐時皮下注射。空腹血糖波動于6~7mmol/L,餐后2小時血糖波動于7~10mmol/L。出院后調整為門冬胰島素50注射液早16U晚16U餐時皮下注射。血糖監測結果及門冬胰島素50方案調整見表1。

治療心得

· 糖尿病病程長的患者,如果口服降糖藥物聯合治療,血糖控制不理想,應及時改變降糖方案;

· 口服降糖藥物胃腸道反應明顯者,應換為胰島素治療;

· 同時合并有胃腸道疾病的患者,選擇胰島素治療,可以促進胃腸道癥狀的改善;

· 口服降糖藥物改為門冬胰島素50注射液每日3次餐前皮下注射,可使全天血糖得到平穩控制;

· 每日兩次門冬胰島素50注射液依從性好,與之前的口服藥物相比,治療費用下降,低血糖發生率低。