“三菱材料和解”的前前后后

李連環

2007年3月14日,日本東京,中國勞工訴訟案原告和支持者們于宣判后在東京高等法院門前示威,抗議法庭判決不公

2015年7月24日,中國民間對日索賠聯合會召開新聞發布會,公開一份三菱綜合材料公司(以下簡稱三菱材料)“謝罪文”。

文中,三菱材料承認中國勞工權益被侵犯的歷史事實,并表示深刻反省,向中國勞工及其遺屬真誠地謝罪。

中國民間對日索賠聯合會會長童增向《瞭望東方周刊》證實,根據和解方案,3765名受害者或遺屬每人將獲得10萬元人民幣賠償。

這是日本企業戰后支付人數最多的賠償。參與三菱談判的中國被擄往日本勞工聯誼會代理人朱春立告訴《瞭望東方周刊》,“早在1997年,42名勞工就在東京地方法院對日本政府連同三菱材料等9家日本企業提起訴訟。”

朱春立說,此次謝罪賠償的三菱材料是三菱集團公司中的一個,而并非眾多媒體報道的三菱集團,集團內部各公司經濟相互獨立。該集團的另一家企業三菱重工索賠案件并未達成和解。

沒有索賠的機會和理由了嗎

中國抗日戰爭勝利70周年,也是中國民間對日索賠的第25個年頭。

童增投入這項事業從1990年開始,那時還是北京化工管理干部學院教師的他,看到《報刊文摘》上的一條新聞《歐洲各國重提戰爭賠償》。此時,距離1972年9月29日《中日聯合聲明》的簽訂已逾17載。為促進中日友好,中國政府在該聲明第五條中表示:“放棄對日本國的戰爭賠償要求。”

此后十余年鮮有人提起對日索賠,但童增開始大量收集抗戰資料,至1990年秋天寫下《中國要求日本受害賠償刻不容緩》一文。當時幫童增打字的小女生打到一半就淚流滿面。

文中界定了“戰爭賠償”與“民間受害賠償”的區別,希望從法律層面確立中國受害者民間索賠的合法性和正義性。但在當時的大背景下,這篇文章并沒有引起輿論的關注。

直到1991年全國兩會,以這篇文章為基礎的“萬言書”促發代表、委員發出聲音。貴州團全國人大代表王錄生回憶,看到這份“萬言書”,“當我知道賠償有戰爭賠償和受害賠償之分后,還要繼續保持沉默,那還怎么對得起自己的良知呢?”

次年,七屆全國人大五次會議上,來自貴州、安徽的70名全國人大代表聯名提出的《擬請全國人大、政協恢復主張日本1931~1945年損害索賠權利的議案》《關于向日本國索取受害賠償的議案》被列為全國人大會議第7號、第10號議案。

此后,對日索賠熱潮亦在中國大陸民間掀起。

1994年起,由小野寺利孝領導的中國人戰爭受害賠償訴訟日本律師辯護團介入。小野寺利孝本人曾40多次到中國進行調查取證。由于免費為中國受害者代理,日本律師團已為相關訴訟案件支付了上千萬元人民幣。

它的背后則有一個由日本社會各界人士組成的支持會,以“戰后50年,日本的良心被追問”為口號,自發捐款資助中國受害者。

除勞工賠償,日本律師團還代理了所有中國受害者的對日訴訟,包括勞工案、細菌戰案、慰安婦案、化學武器傷人案等,共30余件。

絕大多數人認為,日本律師團在索賠訴訟中發揮了正面作用。但是由于多年訴訟未果、幾次和解也不盡如人意,有些聲音認為他們在訴訟策略、原則,乃至對待日本政府態度等方面值得商榷。

時間追溯至1943年到1945年間,大量中國民眾被擄往日本,在日本煤礦或工地勞動,遭受非人待遇。

日本戰敗后,外務省組織各企業進行清算,統計擄掠勞工數量及傷亡情況。根據報告,共有38935名中國人被從中國大陸綁架到日本,在135個現場被迫從事奴隸勞動,一年多時間里有6830人死亡;幸存者也是在不支付工資的情況下,于戰爭結束后被送回中國。其中,722人在三菱材料前身三菱礦業的作業場所被虐身亡,死亡率近20%。

朱春立對本刊記者說,戰敗后的日本希望這份報告能淡化罪惡,真實情況只會比統計數字多。

1995年3月,時任外交部長錢其琛在全國人大會議答復人大代表質詢時表示:“《中日聯合聲明》并沒有放棄中國人民以個人名義行使向日本政府要求賠償的權利。”

當年6月28日,11名中國勞工踏上日本國土,在東京地方法院提起了對日本鹿島建設的花岡訴訟,由此拉開中國勞工民間對日索賠序幕。

被告席上的三菱材料

根據朱春立向本刊記者披露的《“中國人強制連行強制勞動(中文意思是強擄中國勞工和強迫中國勞工勞動)事件律師團全國聯絡會》日文文檔,1995年至2011年間,日本律師團在東京、長野、廣島、京都、大阪、新潟、札幌、福岡、宮崎、山形、仙臺、長崎、金澤、名古屋等地,共發起16起勞工訴訟。

被告一般由日本政府與一家或數家日本企業構成。日本政府之所以站上被告席是由于中國被擄往日本勞工是日本政府通過內閣決議所致,日本政府的態度在極大程度上左右著企業的認罪態度。原告則由中國勞工構成,數量從5~43名不等。

其中包含三菱材料為被告的訴訟共5件,分別是:

1997年~2007年在東京,8名勞工起訴三菱材料;

1999年~2008年在札幌,7名勞工起訴三菱材料;

2003年~2009年在福岡,19名勞工起訴三井與三菱;

2004年~2010年在宮崎和福岡,13名勞工起訴三菱材料;

2003年~2010年在長崎和福岡,4名勞工起訴三菱材料和三菱重工。

日本法院實行四級三審制,幾乎每起訴訟都經歷了從地方法院到高等法院再到最高法院三步走。終審均顯示為“最高院上告棄卻”,也就是維持原告敗訴。

中國民間對日索賠聯合會副會長、北京市高級人民法院副院長陳春龍告訴記者,對日索賠有三大目標:承認加害事實、真誠謝罪、支付補償金。而這些訴訟,基本以敗訴告終。

陳春龍稱,日本法院判決中國勞工敗訴主要有四大理由:一是個人對國家無請求權;二是國家無答責;三是超過訴訟時效;四是中國政府放棄個人索賠權。

2013年9月18日,“九·一八”事變82周年紀念日,一批珍貴的日本強擄中國勞工罪行檔案在京公布,警示人們牢記歷史,勿忘國恥

2007年4月27日,日本最高法院第二小法庭在西松建設公司中國勞工索賠案中,以中國政府在1972年《中日聯合聲明》中放棄索賠權為由,認定受害者的個人索賠權也因此喪失,終審裁決原告敗訴。在此后的其他一系列中國勞工對日索賠訴訟中,日本最高法院均比照427方式結案。

但同時,日本最高法院在2007年裁決時提到,受害者承受了極大的精神和肉體痛苦,西松建設強制中國勞工勞動獲得了相應利益,期待包括西松建設在內的關系者為本案受害者們的受害救濟作出努力。

顯然,這里提到的“關系者”是包括西松建設在內的所有加害企業,以及根據內閣會議決定、作為國策而實行了強行抓擄,強制勞動的日本政府。

來自中國的警鐘

打了十多年官司,三菱材料內部關于和解的聲音一直不斷。朱春立介紹,“2010年三菱材料內部就有和解動向,那時國內還沒起訴。這么多年打了5場官司,每次三菱都是被告之一,律師需要出庭、代理人也出庭,對這段歷史也十分清楚,但一直在公司內部沒有形成決議。”

從2014年年初起,陸續有中國勞工受害者團體在國內提起索賠訴訟。“國內起訴推了一把,三菱材料才通過決議,下決心和解。”朱春立說。

“這兩年國內的大環境也是迫使三菱材料和解的重要因素,包括2014年三井船被扣事件,給日本企業敲響了警鐘。”童增告訴《瞭望東方周刊》,中國勞工受害者及其家屬或遺屬組成談判團,訴訟與和解兩條戰線交叉進行。

值得注意的是,自2014年起,北京、河北等地法院都受理了中國勞工對日索賠案件。

據朱春立介紹,參與和推動對三菱材料和解談判的共有4個團體,分別是康健帶領的中國勞工索賠案律師團,旅日華僑林伯耀帶領的日本律師團,中國被擄往日本勞工聯誼會,被擄赴日山東勞工及遺屬組成的代表團,“赴美國洛杉磯向美軍戰俘勞工代表道歉的木村光,是日本三菱材料的主要牽頭人。”

2015年7月,三菱材料在美國洛杉磯向二戰時被日軍俘虜、后被強制送入礦山勞動的約900名美國戰俘勞工道歉。這也是首次有日本大公司就強征美國勞工一事作出道歉。

2014年6月初開始的談判確定了10萬元的賠償標準。康健則通過媒體表示,“賠償過低不能表達被告謝罪的誠意,也不能體現被告的加害程度。”

2015年2月11日,中國勞工索賠案律師團在北京宣布,中止與三菱公司的庭外“和解談判”,并發起每人100萬元人民幣的索賠訴訟。北京市一中院已經受理此案。

其余三個團體繼續與三菱材料展開談判。三菱材料同中國被擄往日本勞工聯誼會的最后一次談判是2015年4月,“在賠償金額方面是確定的,但資金的賠付和管理方案還未最終確定。”朱春立說,“主要是中國被擄往日本勞工聯誼會與林伯耀之間沒有談妥。”

訴求不同的受害者

事實上,此前中國勞工共與日本企業達成4次和解,分別是“花岡和解” “大江山和解”“安野和解”與“信濃川和解”。

首例影響比較大的“花岡和解”就是由林伯耀團隊談成。這次談判歷時十余年,2000年達成和解。日本鹿島建設公司承認中國勞工被強征并強迫勞動的歷史事實,“并且認識到所負有的責任,向中國勞工幸存者及遇難者遺屬表示深切的謝罪之意。”

鹿島建設公司通過中國紅十字會向986名受害者共支付5億日元賠償金,平均每人3.5萬元。中國紅十字會將以這筆賠償金作為“花岡和平友好基金”進行管理并設立“花岡和平友好基金運營委員會”。

1945年,在日本秋田縣花岡町做苦役的700多名中國勞工舉行暴動,遭到日本軍警殘酷鎮壓,其中130多人被殺害,即“花岡事件”。

這次和解的爭議在于,當時鹿島建設公司沒有明確謝罪,且賠償金額以救濟金名義發放。

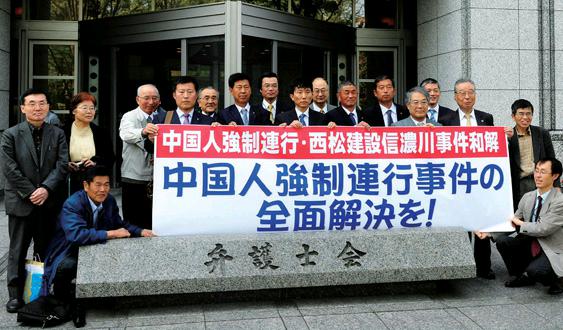

2010年4月26日,日本東京,日本西松建設公司向二戰中國勞工謝罪并給予賠償。圖為東京律師會館前,中國勞工受害者家屬代表與律師、支持者合影

事實上,曾有媒體總結說,除大江山案相對合理,其他和解“中國勞工只得到極少補償,為誘使中國勞工在‘和解書上簽字,日方不惜采取欺騙的手段。”

所謂“大江山和解”,是指曾在京都府加悅町大江山鎳礦勞動的6名原告及遺屬與日本冶金工業達成和解,每人獲得賠償350萬日元(近20萬元人民幣)。最終原告拿到的金額,是“花岡和解”的8.3倍、“安野和解”的3.6倍。

朱春立的工作郵箱中,裝滿了三菱材料與聯誼會密集往來的談判郵件。

經過數十年的索賠,戰爭受害幸存者越來越少,“訴訟耗時太長,原告席上經常是老一輩勞工去世,由子孫來接替。”他說,三菱材料案已知的在世幸存勞工只剩17名,“有的勞工只希望在生前看到日本企業真誠謝罪,不然死不瞑目。”幸存者不斷減少是和解加速的現實需求。

事實上,對于一些索賠者來說,要求的主要是一句謝罪的話。但畢竟受害者的訴求各不相同。

2009年,由神戶“旅日華僑中日交流促進會”組織召開的關于日本西松公司“安野和解”的中日民間座談會上,時為“中國被擄往日本勞工聯誼會(籌)”會長的李良杰歷數對“花岡和解”“安野和解”的不滿之后,“廣島安野中國受害勞工聯誼會”會長邵義誠站起來說:“你們有本事也去搞一個啊!也要到錢啊!”

李良杰則反駁:“你們是叛徒!背叛了中國勞工!”

在此次三菱材料和解中,也有原告拒絕和解方案,轉向康健的組織。至于此次索賠金額和謝罪措辭,童增亦為難地表示,牽扯復雜的問題和關系,而且和解不同于法院判決,事后也可以商榷,甚至更大程度爭取勞工權益。

“這是我們之所以公布三菱材料‘謝罪書的出發點。”童增說,“我們做民間索賠這么多年,很多企業都有意向和解,因為時間越長對企業形象傷害越大。”

回到20多年前,在“萬言書”的結尾,童增曾寫下這樣一段話:“客觀地說,日本國的任何賠償都彌補不了1931年至1945年期間給中國人民帶來的巨大損失,即使日本國履行了受害賠償義務,我們也算給日本國贈了厚禮,給他們反思戰爭罪行提供了一個機會。”