寧夏城市人居環境質量評價及空間格局研究

任凱麗 朱志玲 受夢婷(寧夏大學資源環境學院,寧夏銀川75002)

?

寧夏城市人居環境質量評價及空間格局研究

任凱麗朱志玲受夢婷

(寧夏大學資源環境學院,寧夏銀川75002)

文章以寧夏19縣區為基本研究單元,從經濟發展水平、居民生活質量、公共基礎設施指標、生態環境四個方面構建城市人居環境評價指標體系,基于GIS和主成分分析方法對寧夏城市人居環境質量進行評價并探討其空間格局特征。結果顯示:寧夏城市人居環境質量空間差異明顯,整體呈現“北高南低”的不均衡態勢;經濟環境是影響城市人居環境質量的首要因素,社會環境、城市服務環境與生態環境對城市人居環境質量具有重要影響。根據城市人居環境質量綜合評價結果,將研究區劃分為四大類型區。

人居環境質量;空間格局;主成分分析法;寧夏

一、引言

人居環境是人類賴以生存和發展的活動空間,是生存行為中利用與改造自然的主要場所[1]。近年來,隨著中國經濟的快速發展,城市化進程的不斷推進,居民對人居環境質量的要求也越來越高。《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》中,突出強調以人為本,注重城鎮化質量的提升,黨的十八大報告中也明確提出要促進生活空間宜居適度。建立在可持續發展基礎上的人居環境質量提升,作為國家宏觀政策調整的重點,既是城市化建設的重要內容[2],也是衡量城鎮化質量的一個重要依據[3],受到學術界的廣泛關注。

對于人居環境研究始于20世紀50年代,道薩迪亞斯的“人類聚居學”[4]、霍華德的“田園城市理論”、沙里寧的“有機疏散理論”,都是早期研究人居環境的典范。20世紀80年代以來,中國學者對人居環境開展了較為廣泛的研究。從理論研究來看,吳良鏞創立的人居環境科學及其理論框架,提出了以人為核心的人居環境建設原則[5];錢學森提出“山水城市理論”,建立人工環境與自然環境相融合的人類聚居環境,都為此后人居環境的發展提供了理論基礎。從研究空間尺度來看,對城市、社區、村落、流域等小尺度研究較多[6-10],而對人居環境的宏觀空間格局特征討論較少[11]。從研究方向來看,多側重于人居環境的容量[12],適宜性[13],滿意度[14],以及人居環境與經濟的耦合關系等方面[15][16]。從研究方法來看:定性與定量方法相結合,各種數理分析和空間模型的構建方法應用廣泛[17],研究方法趨于多樣化。

寧夏作為絲綢之路經濟帶的重要戰略支點,未來的發展充滿機遇。全面提升人居環境質量既是促進人地協調,提升區域可持續發展能力的重要保障,同時也是更好融入“一帶一路”的戰略選擇。近年來,隨著中南部百萬人口扶貧攻堅戰略的實施和山區大縣城建設的快速推進,素有“貧瘠甲天下”之稱的南部山區人居環境大為改善。在統籌城鄉區域發展,不斷優化國土空間格局的新時期,對人居環境的質量也需要重新審視。基于此,本研究以寧夏19區縣為基本研究單元,選取2013年數據,構建寧夏城市人居環境質量評價指標體系,采用主成分分析方法,以方差貢獻率為系數建立評價模型。借助SPSS19.0、ArcGIS軟件,對寧夏城市人居環境質量進行評價并探討其空間格局特征及影響因素,以期為寧夏各區域制定合理的城市人居環境保障措施,構筑西部生態宜居示范區,提供科學依據。

二、研究區概況

寧夏是我國五大自治區之一,位于中國西北地區東部,黃河上游地區,北緯35°14′-39°23′,東經104°17′-107°39′之間,總面積5.19萬平方千米,現轄銀川市,石嘴山市、吳忠市、固原市、中衛等五個地級市,永寧、賀蘭、靈武,平羅等19個區縣。寧夏地處農牧交錯帶,半濕潤向半干旱和干旱過渡地區,屬典型的大陸性半濕潤半干旱氣候,年均氣溫5℃-9℃,具有太陽輻射強,晝夜溫差大,南寒北暖等特點。寧夏地勢南高北低,自然地理環境南北差異大,主要分為資源稟賦優越、經濟發展基礎較好的北部沿黃灌區,氣候惡劣、多風沙天氣的中部干旱帶和生態環境脆弱、水土流失嚴重的南部黃土丘陵溝壑區三部分。截至2013年,全區總人口654.194萬人。其中,鄉村人口313.918萬,城鎮人口340.276萬,城鎮化率為52%。

三、研究方法與數據來源

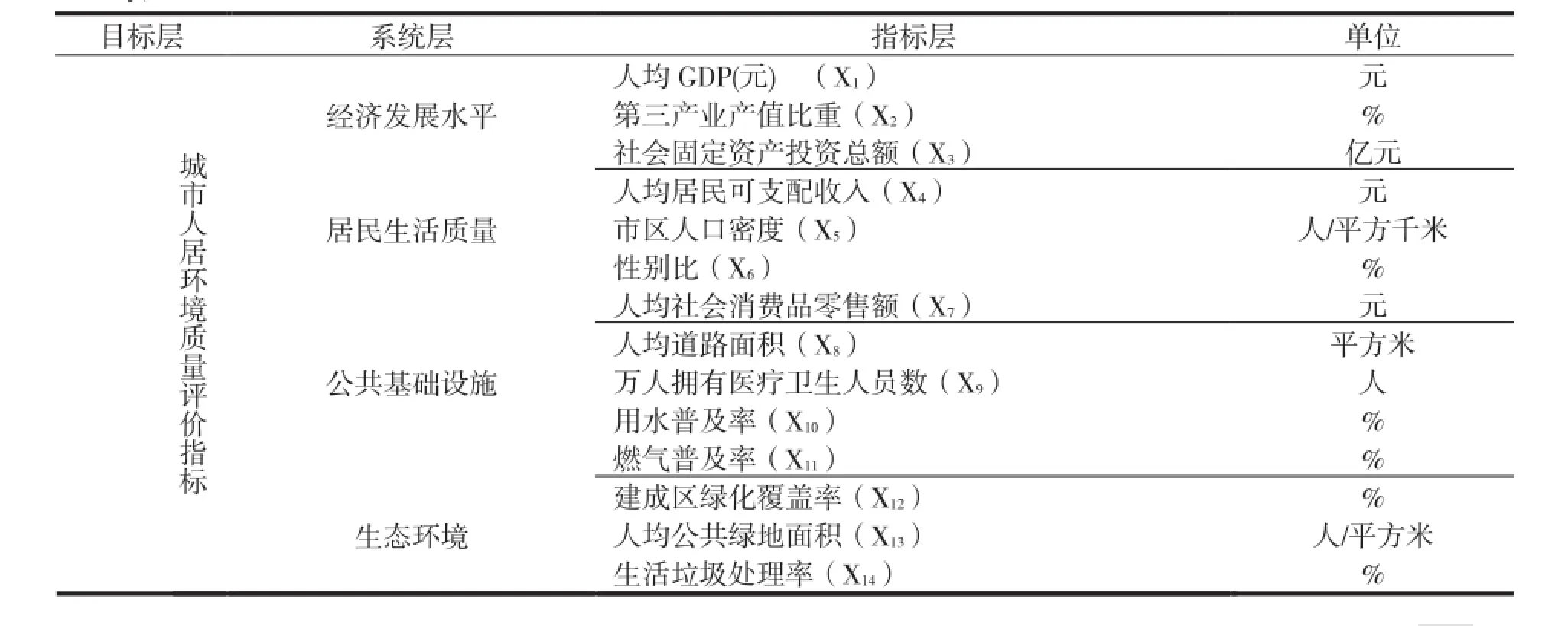

(一)指標體系及其說明

城市人居環境是一個綜合復雜的系統,指標體系的構建既要系統全面地反映城市人居環境狀態,又要突出城市人居環境本質屬[5]。目前,對于城市人居環境的評價,學術界尚未形成一個統一的指標體系,朱鵬基于人的“需求層次”理論,從5個需求層次角度出發,構建了評價城市宜居性指標體系[18];葉長盛從城市生態環境、居住條件,公共服務基礎設施和城市的可持續性4個角度構建城市人居環境可持續發展評價指標體系[19]。本文立足于寧夏城市人居環境的實際情況,結合指標選取的科學性,可操作性,整體性等原則,在參考相關研究成果的基礎上,依據中國人居環境獎的定量參考標準,主要選取了經濟發展、居民生活質量、公共基礎設施、生態環境4個一級指標,包含14個二級指標,構建寧夏城市人居環境質量評價指標體系(見表1)。

(二)研究方法

主成分分析法是多元統計分析方法的一種,主要是利用降維將多個指標簡化成幾個綜合指標成為主成分,且各主成分之間互不相關,很好地避免了原始指標的重復性。指標的減少使研究問題得到簡化,從而更容易抓住主要矛盾,揭示事物內部變量之間的規律性。

表1 寧夏城市人居環境質量評價指標體系

(三)數據來源及處理

本文數據來源于2014年《寧夏統計年鑒》以及寧夏各縣區國民經濟與社會發展統計公報,數據來源較為統一。空間分析單元包括寧夏19個縣區,行政邊界數據來源于寧夏回族自治區地圖集經掃描后的矢量化地圖。運用極差標準化方法對原始數據進行了處理,以消除不同量綱對計算結果的影響。采用主成分分析法,運用SPSS19.0、GIS軟件對寧夏城市人居環境質量及空間格局進行綜合評價。

四、研究結果與分析

(一)主成分特征分析

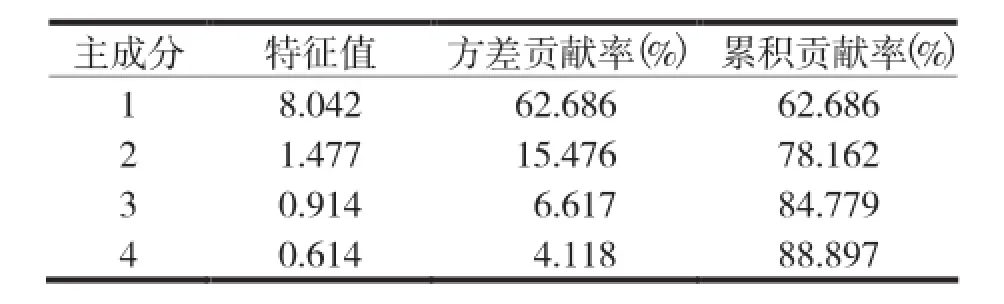

為了判斷提取的主成分與原始變量間的關系,利用SPSS做主成分分析,從相關系數矩陣中可以看出,主成分與原始變量間存在較大的相關性,提取出的主成分具有代表性。按照累計貢獻率大于85%的提取原則,共提取4個主成分,得到各主成分的特征值和相應的方差貢獻率(見表2),前4個因子的累計貢獻率達到88.897%,保留這四個因子能夠概括絕大部分信息。用4個主成分來代替原來的14個原始變量,大大降低原始數據的復雜性,達到降維的目的。

表2 主成分的特征值和貢獻率

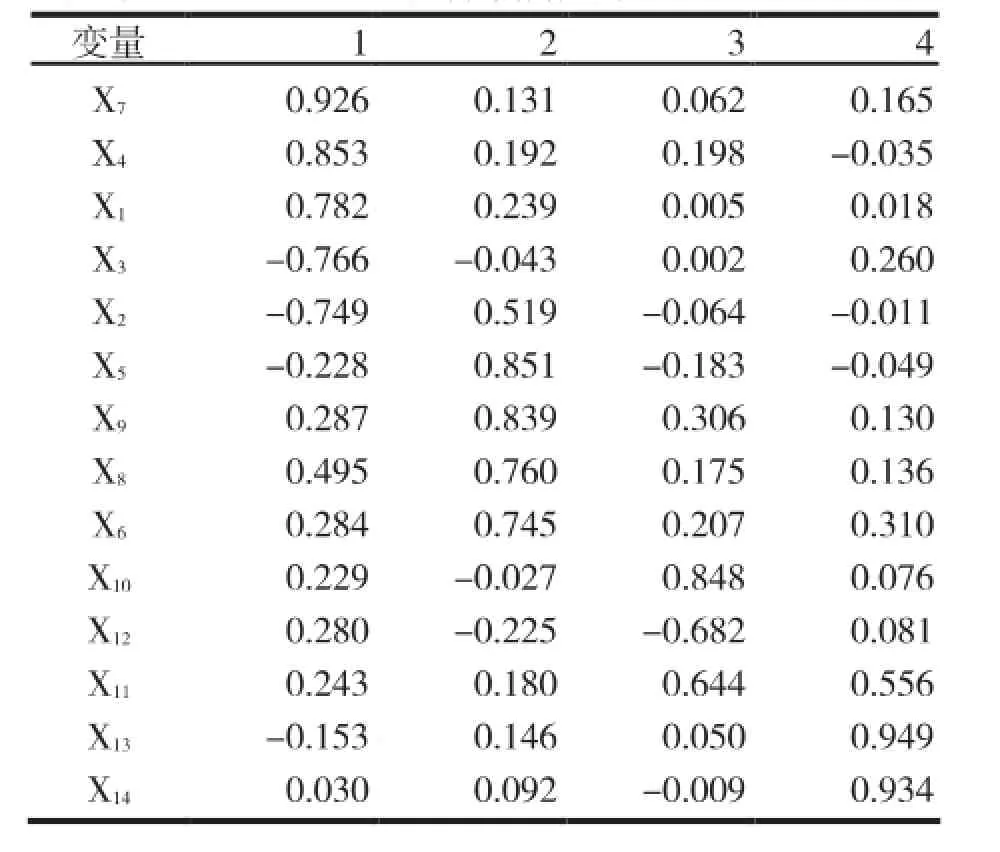

通過對4個主成分的載荷系數矩陣(見表3)進行分析,可以發現第一主成分中人均社會消費品零售額、人均居民可支配收入、人均GDP、社會固定資產投資額、第三產業產值比重等指標載荷量絕對值較大,主要反映了城市人居環境中的經濟環境。方差貢獻率為62.686%,是影響城市人居環境質量的最重要因素。第二主成分中市區人口密度、萬人擁有醫療衛生人員數、人均道路面積、性別比等指標載荷量絕對值較大,主要反映的是城市人居環境中的社會環境。第三主成分中用水普及率、建成區綠化覆蓋率、燃氣普及率等指標載荷量絕對值較大,主要反映城市人居環境中的城市服務環境。第四主成分中人均綠地面積、生活垃圾處理率載荷量絕對值較大,反映的是城市人居環境中的生態環境。

(二)城市人居環境質量評價模型

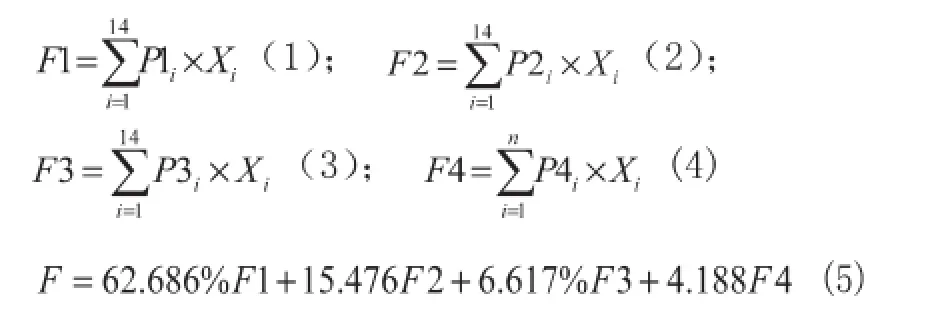

運用綜合評價法對寧夏城市人居環境質量進行計算,指數越大,城市人居環境質量越好,反之則越差。以4個主成分的方差貢獻率為系數建立寧夏城市人居環境質量評價模型:

表3 主成分載荷矩陣

式中:F1、F2、F3、F4分別為各主成分的得分,P1i、P2i、P3i、P4i分別為指標i在1,2,3,4主成分上的載荷系數,F為各區縣的城市人居環境質量綜合得分。將標準化之后的數據代入式(1-5),得到寧夏城市人居環境綜合質量得分及其排名(見表4)。

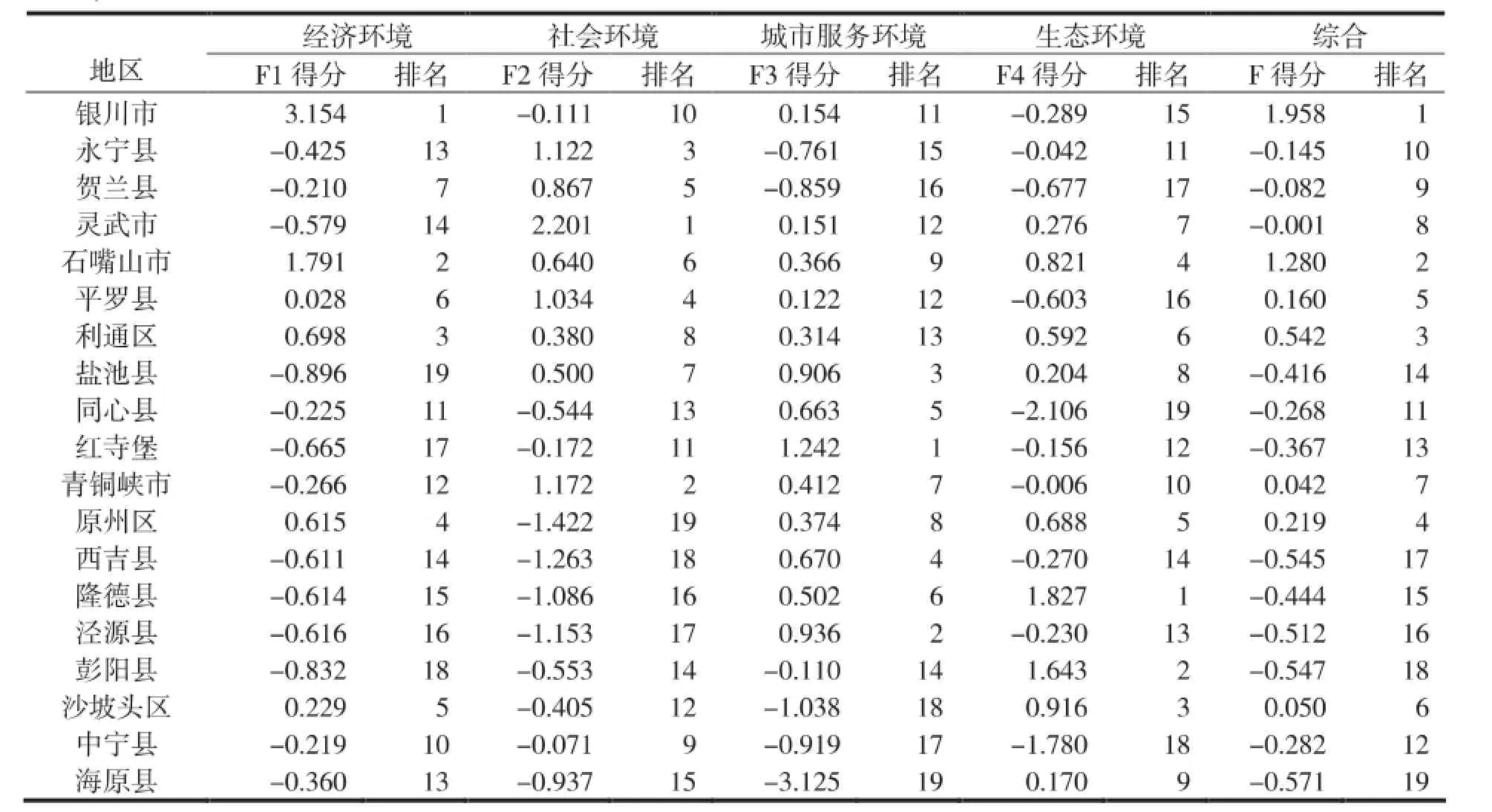

從經濟環境來看,銀川市、石嘴山市質量最高,鹽池縣最低。這主要是因為銀川市和石嘴山市,作為寧夏的中心城市和重要的工業城市,經濟發展基礎好,居民生活富裕,而地處農牧交錯帶的鹽池縣,生態環境脆弱,工業發展能力差,經濟發展緩慢。從社會環境來看,靈武市質量最高,原州區質量最差。靈武市作為寧夏工業發展的核心區域,寧東能源化工基地的所在地,交通便利,各項基礎設施配套完善。而原州區作為寧夏南部的中心城市,城鎮化的快速推進,導致人口大量快速集聚,基礎設施,社會服務能力需進一步加強。從城市服務環境來看,紅寺堡區質量最高,海原縣質量最差。紅寺堡區為寧夏最大的生態移民區,在移民搬遷過程中,政府深入貫徹“搬得出,穩得住”的方針,積極完善基礎設施。海原縣由于經濟發展水平的制約,地方財政收入很難滿足各項社會服務建設的需要。從生態環境來看,隆德、彭陽等南部山區質量最好,同心縣質量最差。隆德、彭陽等六盤山地區,隨著退耕還林還草工程的不斷推進,生態環境大為改善,是國家重點的生態功能區。而同心縣、中寧縣等中部干旱帶地區,氣候惡劣,生態環境治理難度大。

從城市人居環境綜合得分來看,首府城市銀川市和石嘴山市城市人居環境最好,海原、彭陽等南部山區城市人居環境質量最差。城市人居環境綜合質量與經濟環境格局具有高度重合性[11],經濟發展水平高的地區,城市的人居環境質量也相對較高,但并不完全一致。

(三)寧夏城市人居環境的空間分異研究

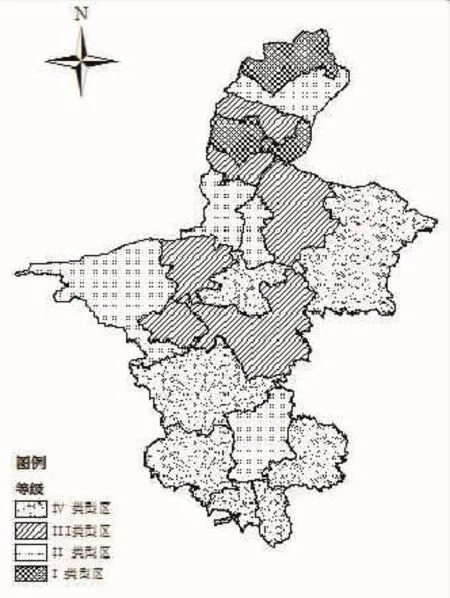

為了更好地反映寧夏各區縣城市人居環境質量的空間差異,運用ArcGIS軟件,選用自然斷裂法,根據城市人居環境質量的綜合得分由大到小,將研究區劃分為四大類型區:I類型區,II類型區,III類型區,IV類型區(見圖1)。

圖1 寧夏城市人居環境質量空間分級

表4 城市人居環境質量得分

由圖1可知,寧夏城市人居環境質量南北差異顯著,具有明顯的集聚特征。北部沿黃城市人居環境質量整體較高,以I類型區,II類型區,III類型區為主。而寧夏中南部市縣,除原州區為II類型區,同心縣為III類型區以外,其余縣區皆為IV類型區,城市人居環境質量整體偏低。從整體來看,IV類型區所占比例最大,包含7個縣區,III類型區包含5個縣區,II類型區包括5個縣區,而城市人居環境質量最好的I類型區只有銀川市和石嘴山市。

五、結論與討論

寧夏城市人居環境質量空間差異明顯,與經濟環境格局基本一致。寧夏19區縣中城市人居環境質量最好的是銀川市和石嘴山市,最差的是海原縣和彭陽縣。城市人居環境空間分異突出表現為“北高南低”的不均衡態勢,北部沿黃灌區城市人居環境質量明顯高于中部干旱帶和南部黃土丘陵地區。

通過主成分分析,提取了經濟環境、社會環境、城市服務環境,生態環境四個主成分,由各主成分的貢獻率可以看出,經濟環境對城市人居環境質量的影響最大,其次是社會環境,城市服務環境與生態環境的影響相對較小。但就不同縣區而言,影響城市人居環境質量的因素又各有差異。

根據城市人居環境質量的綜合得分,由大到小將研究區域劃分為四個類型區。I類型區包括銀川市、石嘴山市;II類型區包括平羅縣、利通區、沙坡頭區、青銅峽市、原州區;III類型區包括永寧縣、賀蘭縣、靈武市、中寧縣、同心縣;IV類型區包括鹽池縣、紅寺堡區、海原縣、西吉縣、隆德縣、涇源縣、彭陽縣。其中IV類型區所占比例最大,I類型區所占比例最小。

由于人居環境本身的復雜性和多變性,本文只是從空間上對寧夏城市人居環境質量進行了分析,而未進行時間序列上的對比研究。

[1]晉培育,李雪銘,馮凱.遼寧城市人居環境競爭力的時空演變與綜合評價[J].經濟地理,2011,31(10):1638-1644.

[2]李華生,徐瑞祥,高中貴,等.城市尺度人居環境質量評價研究——以南京市為例[J].人文地理,2005,(1):1-5.

[3]李雪銘,晉培育.中國城市人居環境質量特征與時空差異分析[J].地理科學,2012,32(5):521-529.

[4]李雪銘,李建宏.地理學開展人居環境研究的現狀及展望[J].遼寧師范大學學報(自然科學版),2010,33 (1):112-117.

[5]谷永泉,楊俊,馮曉琳,李闖,李雪銘.中國典型旅游城市人居環境適宜度空間分異研究[J].地理科學,2015,35 (4):410-418.

[6]李雪銘,張英佳,高家驥.城市人居環境類型及空間格局研究——以大連市沙河口區為例[J].地理科學,2014,34 (9):1033-1040.

[7]楊俊,李雪銘,李永化,等.基于DPSIRM模型的社區人居環境安全空間分異——以大連市為例[J].地理研究,2012,31(1):135-143.

[8]李雪銘,張建麗,楊俊,張力.社區人居環境吸引力研究——以大連市為例[J].地理研究,2012,31(7):1199-1208.

[9]周侃,藺雪芹.新農村建設以來京郊農村人居環境特征與影響因素分析[J].人文地理,2011,(3):76-82.

[10]魏偉,石培基,馮海春,王旭峰.干旱內陸河流域人居環境適宜性評價——以石羊河流域為例[J].自然資源學報,2012,27(11):1940-1950.

[11]劉欽普,林振山,馮年華.江蘇城市人居環境空間差異定量評價研究[J].地域研究與開發,2005,23(5):30-33.

[12]李益敏,劉素紅,李小文.基于GIS的怒江峽谷人居環境容量評價——以瀘水縣為例[J].地理科學進展,2010,29(5):572-578.

[13]封志明,唐焰,楊艷昭,等.基于GIS的中國人居環境指數模型的建立與應用[J].地理學報,2008,63(12):1327-1336.

[14]楚芳芳,黃順江.長沙市城區人居環境滿意度調查與分析[J].人口與經濟,2011,(4):95-101.

[15]李雙江,胡亞妮,崔建升,沈洪艷.石家莊經濟與人居環境耦合協調演化分析[J].干旱區資源與環境,2013,27 (4):8-15.

[16]熊鷹,曾光明,董力三,焦勝,陳桂秋.城市人居環境與經濟協調發展不確定性定量評價——以長沙市為例[J].地理學報,2007,62(4):397-406.

[17]劉沛林,廖柳文,劉春臘.城鎮人居環境舒適指數及其組合因子研究——以湖南省長沙縣為例[J].地理科學進展,2013,32(5):769-776.

[18]朱鵬,姚亦鋒,張培剛.基于人的“需求層次”理論的“宜居城市”評價指標初探[J].河南科學,2006,24(1):134-137.

[19]葉長盛,董玉祥.廣州市人居環境可持續發展水平綜合評價[J].熱帶地理,2003,23(1):59-66.

(責任編輯:管仲)

國家自然科學基金資助項目(41161078)。

任凱麗(1991-),女,山東淄博人,碩士研究生,研究方向:城市與區域發展規劃;通訊作者:朱志玲(1969-),女,寧夏銀川人,教授,研究生導師,研究方向:城市與區域發展規劃。