試分析貝多芬第二十一鋼琴奏鳴曲Op.53第二樂章

張琳君

摘要:談及貝多芬的第二十一首鋼琴奏鳴曲,很多人都不會感到陌生。這首C大調作品以其獨有的風格、清新的意境、質樸的旋律和豐富的內涵以及創作上的特點而經久不衰的被演奏者和分析者們所關注。本文采用音樂學分析的方法,從創作概況和作品的內容形式上對其中第二樂章進行了細致的分析,有助于更深層次地研究作品和演奏作品。

關鍵詞:貝多芬 鋼琴奏鳴曲 第二樂章

談及貝多芬的第二十一首鋼琴奏鳴曲,很多人都不會感到陌生。這首C大調作品以其獨有的風格、清新的意境、質樸的旋律和豐富的內涵以及創作上的特點而經久不衰的被演奏者和分析者們所關注。

“這是一首白色的奏鳴曲”,“這首奏鳴曲標題為‘黎明”,“這首奏鳴曲有著極其豐富的內涵”對于這首作品的評價,眾說紛紜。然而其優美、透明、豐富的特點是幾乎被公認的。本文將運用音樂學分析的方法,對其中的第二樂章給予關注:

一、關于作品

在貝多芬的創作中,第32首鋼琴奏鳴曲具有重要的地位。在這套作品中,作曲家對鋼琴語言和鋼琴表現力的極大突破,對鋼琴語言的人性化處理,在創作中所使用的鋼琴音域的擴展,交響性思維的滲透等都得到了集中的體現。這套作品的創作不但展現了作曲家個人風格的轉變歷程,更是呈現了鋼琴音樂從古典主義到浪漫主義的轉變過程。

作品Op.53是貝多芬鋼琴奏鳴曲中期創作的代表作之一。這首奏鳴曲突破了傳統奏鳴曲的結構形式,第一和第三樂章的連接部和尾聲被大大擴展,甚至于尾聲近似第二展開部。由于第一、第三樂章的宏大規模,作曲家不得不放棄使用原先寫好的第二樂章,并將其命名為“F大調心愛的行板”(Andante favori in F, Woo57)另行單獨出版。取而代之的是帶有序奏性質的短小的慢板樂段(Adagio molto),并在開頭處加上了“引子”(Introduzione)的副標題,樂段內斂而豐富,獲得了十分精彩的效果。

二、分析部分

(一)音樂的總體分析

深沉、夢幻,時隱時現的、微微克制的、略帶昏暗,隱伏著希望的、遞進的、薄霧般的、內省的,呼喚式,敘述的,第二部分“序奏”給人以極大的想象空間,幾乎完美的達到了承上啟下的作用,又自成一體,游走于自然的呼喚和黎明破曉間的那種朦朧與期望在這里得到了透徹的體現。最后的G音濃聚了所有的期望與情感,呼之欲出的第三樂章在飽和的醞釀中敞開了光明的新聲。

整個序奏部分直入末樂章回旋曲,幾乎無法構成獨立的樂章。而這個精致的樂段卻有著豐富的內涵。這個序奏一共由28個小節構成,可以大致分為三個部分。

(二)音樂的材料分析

第一部分從1到9小節,音樂的氣息是將近凝固的,旋律線條呈現斷斷續續的上升后再回落的狀態,右手旋律走向為先上升:c-a-#d1-e1、b1-g1-#g1-#a1-b1、f1-b1-f2-e2-g2,再回落:e2-g2-bb1、f1-a2、g1-e1、f1。而這一旋律的走向亦成為第二和第三部分旋律走向的依據。其中的c、a、g、e、f等音也成為貫穿整個序曲的骨干音。右手一開始的三個音亦成為貫穿整個樂段的重要動機音型。左手以堅定并始終為柱式的八度音程或和弦從F大調的主音進入,堅持以半音化跳進上行后級進下行,最后回到主音,其旋律呈現出拱形走勢。6/8拍的節奏給人的動蕩感與一步一停的追求形式平衡的拱形旋律相結合,達到了形式與內容的高度的統一,成功地表現了平和沉靜中的隱伏的希望和熱情。

第二部分從第10小節開始,圍繞動機音型進行擴充敘述,而左手在屬持續音的襯托下奏出了與右手相仿的低音旋律聲部,三個聲部渾然一體,而后逐漸攀升。12、13小節以屬音到下屬音開始,對前兩個小節進行模進,旋律再次攀升后,14、15小節兩次圍繞f2-e2-g2-bb1奏出后直接以相同于第8小節的音型導入第三部分。

第三部分從17小節開始,是第一部分的變化再現。從22小節開始,進行了擴充性的展開,右手圍繞動機音型,左手以4個16分音符的固定音型幫助展開。在26小節左手恢復了開始的八度音程,右手出現了C大調的導音和弦,并最終以C大調的屬音作結束和導引。

(三)曲式結構的確定和調式的安排

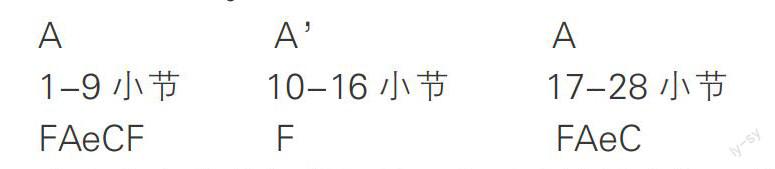

從音樂材料的安排上來看,這個序奏的曲式結構應該屬于單三部曲式。結構圖示如下:

A A A

1-9小節 10-16小節 17-28小節

FAeCF F FAeC

這個序奏的中部并不是一個對比性的中部,中部是個展開性的將主題A材料進行擴充的部分。而再現部分也進行了擴充,并且在調式上也作了調整。從調性布局來看,作為C大調作品的中間過渡性的序奏,這個序奏建立在下屬調F大調上,且每部分細節上又不同。A中,調性從F出發通過三次離調又回到了F,而在再現A中沒有回到F,停在了C上,為末樂章的調性再現作了準備。

這個序奏雖然短小,但放在兩個長大的樂章中,它與前后兩個樂章的對比以及起到的銜接作用可以說是縝密、嚴謹、天衣無縫的,其深厚的內涵和變化莫測的氛圍足見作曲家的功力,是這首經典奏鳴曲的精彩部分之一,可謂是大師的神來之筆。

——貝多芬和鋼琴