《價值判斷與價值選擇》教學設計

王春玉

(南京師范大學附屬中學)

一、教學內容

人教版必修4《生活與哲學》12.2《價值判斷與價值選擇》。

二、教學目標

知識目標:了解事實判斷、價值判斷、價值選擇的內涵;理解價值判斷與價值選擇的基本特征;明確作出正確的價值判斷與選擇需要遵循的兩個基本標準。

能力目標:剖析生活中價值沖突的實例,在比較、鑒別、選擇的過程中既鍛煉學生的辯證思維能力,又為學生在生活實踐中作出正確的價值判斷與價值選擇提供正確的價值導向。

情感、態度、價值觀目標:能夠正確地作出自己的價值判斷和選擇,認同人民的利益為最高價值標準,樹立為人民服務的思想。

三、教學方法

情境案例教學法、合作探究法、講授法。

四、教學重點、難點

重點:理解作出正確的價值判斷與價值選擇需要遵循兩個基本標準:遵循社會發展的客觀規律;符合最廣大人民的根本利益。

難點:理解價值判斷與價值選擇具有主體差異性與社會歷史性的特征;理解做出正確的價值判斷和價值選擇需要在實踐的基礎上做到主客觀具體的、歷史的統一;理解最大多數人的利益是最緊要和最重要的。

五、教學過程

(一)導入新課:復習導入,簡要引出主題

教師:在上節課的學習中,同學們了解了價值的內涵以及不同價值觀的導向作用。價值觀對于個人的成長、社會的發展有巨大的反作用,要求我們樹立正確的價值觀。樹立正確價值觀的過程實際上就是作出正確的價值判斷與價值選擇的過程。

(二)新課探究

環節一:了解“價值判斷與價值選擇”的內涵(是什么?)

教師:我們人的一生要與各種各樣的人、物打交道,要進行社會交往,就要不斷地進行判斷與選擇。

探究1:

在期末考試中,你看到有同學作弊,這位同學恰好是你的好朋友,你會怎么做?

學生活動:略。(學生看法有分歧,體現價值沖突)

教師點評:“看到同學作弊”是針對事實作出的判斷。“你會怎么做”是價值的判斷與選擇。事實判斷是人對于主觀認識是否符合客觀實際的判斷,是“是”或“否”的問題;價值判斷是在事實判斷的基礎上做出的,是對于事物能否滿足主體的需求以及滿足程度做出的判斷,是應該如何的問題。在價值判斷的基礎上進一步做出選擇的過程就是價值選擇。價值觀的分歧與多元、多樣是生活中普遍的、客觀的現象。

設計意圖:此環節是理解本框內容的邏輯起點。筆者對教材結構做了調整,首先引導學生了解三個概念及其關系。之所以選擇“考試作弊”的問題進行探討,主要基于3點考慮:(1)這是學生所悉的問題。(2)這一問題具有矛盾沖突點,學生的回答會不可避免會出現分歧。(3)教師借此“分歧”引導學生明確價值觀的分歧是生活中普遍的、客觀的現象。

環節二:理解“價值判斷與價值選擇”的特點(為什么?)

案例:

高考涉及千家萬戶的利益。十八屆三中全會審議通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確了未來高考改革的方向。當前,全國多地包括江蘇正在醞釀高考改革新政。繼北京新高考方案英語降分之后,有網友又將矛頭對準了數學,呼吁“讓數學滾出高考”。

新浪微博專門做了調查,有17萬網友參與投票。其中有13萬人支持“數學滾出高考”,大約占75%。有約4萬網友認為數學應保留在高考科目中,占投票者的25%。

探究2:

1.“數學是否應該退出高考”,你的看法是什么?

2.對同一個事物,人們在“應該如何”的價值取向上為什么會存在差異?

學生活動:略。

教師點評:人的價值判斷與選擇會受到主客觀條件的制約。從橫向看:每人所處的地位、立場、認識問題的不同角度都會影響到人的價值取向,表現出主體的差異性。不同的人對于同一個事物的認識可以是“公說公有理,婆說婆有理”。從縱向看:隨著社會條件的變化,人們認識的深化,在不同的歷史階段,人們對于同一個事物評價也會因為時間、地點、條件的變化而不同。這是價值判斷與價值選擇的社會歷史性。

設計意圖:延續考試的話題,引導學生關注當前社會熱點——高考改革。此環節起到承上啟下的作用。但并非重點,教師要簡化處理,不要引導學生過分拓展,難點部分教師可以適當講解。例如,對于“社會歷史性”的理解,學生根據課本會得出答案但未必理解其內涵,教師要幫助學生理清思路。

環節三:認識價值判斷與價值選擇的多元以及由此產生的矛盾沖突(怎么看?)

價值判斷與價值選擇的主體差異性與社會歷史性的特點,使人們的價值觀念表現出一種多元化的特征。尤其當今世界正處在社會大發展大變革、大調整的時期,更是加劇了這種多元、多樣、多變。而多元必然伴隨著矛盾沖突。

探究3:

問題1:價值觀的多元必然產生、加劇矛盾沖突,不利于社會的和諧發展。社會的和諧發展需要社會共識,需要消除分歧。你的看法是什么?

問題2:支持“數學滾出高考”的呼聲很高。這一價值取向是否是科學合理的,能否代表社會共識?

支持“數學滾出高考”的主要理由:

網友說:當前網上、手機可以下載多款便利的計算軟件,并不需要所有人去運用高深的數學原理去計算,很多高難度的數學知識在今后的日常生活中根本用不到。

原東北師范大學校長、數學課程標準修訂組組長史寧說:他曾問大學文科二、三年級的學生“三角函數”“求圓錐的體積公式”是什么,但學生都想不起來了,甚至有的學生連“圓面積的公式”都忘了。

知名華人數學家哈佛大學教授丘成桐在與一些數學尖子生見面后說:“大多數學生對數學根本沒有清晰的概念,只是做題的機器,這樣的教育體系,難以培養出數學人才。”

術業有專攻,可以以行業所需的學科程度來讓高中的數學成為選修課程,沒有必要非與高考掛鉤。

學生活動:略。

教師引導:

對于問1,引導學生思考:(1)社會的和諧發展是否一定要消除分歧?結論:我們要尊重差異,理解個性。(2)價值觀的多元與沖突是否會影響社會的穩定、和諧?結論:和合不同的事物。我們中國傳統思想具有“和合”的特點,內涵就是:即承認差異,又和合不同的事物,達到統一。

對于問2,引導學生思考:網友對數學作用的認識是否全面?怎么看待兩位數學專家的擔憂呢?兩位專家都期望能夠培養出數學人才,但現實又是什么呢?原因是什么?如果讓數學脫離高考,是否反而解放了數學呢?可引導學生評價“術業有專攻,可以以行業所需的學科程度來讓高中數學成為選修課程,沒有必要非與高考掛鉤”。

總結:《人民日報》轉發了一篇文章《如果數學只為數錢》,正確地指出:“一個需要警惕的問題,就是從對應試教育的否定,走向對知識本身的否定。”所以,“數學滾出高考”背后的真問題是當前的考試模式制約了數學思維的養成,打擊了學生學習數學的興趣,必須改革數學高考。因此,雖然支持“數學滾出高考”的呼聲很高,但這一價值取向并不能代表社會的共識,引領高考改革。

設計意圖:這一環節是對課本知識的拓展,但是對實現本框題的教學目標有著重要的鋪墊作用。既針對當前社會熱點對學生做了正確的價值引導,又進一步引導學生思考:怎樣的價值判斷與價值選擇才是理性、合理的?

環節四:明確如何做出正確的價值判斷與價值選擇(怎么做?)

探究4:

不管“數學應該滾出高考”的高投票率是情感的宣泄,或是盲目跟風,都在表明我們(主要是年青一代)并沒有踐行正確的價值觀。那么怎樣才能做出正確的價值判斷與價值選擇呢?

學生活動:略。

教師引導:作出正確的價值判斷與價值選擇是有客觀標準的。

其一,結合探究3的分析,對于“數學應不應該滾出高考”的問題,要做出正確的價值取向首先要明確什么?

結論:價值判斷首先要立足實踐,以事實判斷為基礎,因為沒有對事物自身性質的認識,我們也就無法對它能否滿足自身的需要作出判斷。

其二,在數學與高考之間是否應該有聯系,應該建立什么聯系的問題上我們出現了分歧,但是我們的出發點是一致的,都是什么?

結論:正確的價值判斷與價值選擇必須對于促進人的可持續發展有積極的意義。人是個性的人,更是社會的人。正確的價值判斷與價值選擇既要尊重個性,容納廣泛意見,同時又要求在產生價值沖突的時候以最大多數人的利益為根本出發點,考慮到絕大多數人的真正意愿。

設計意圖:本環節是本框題探討的重點內容,前三個環節的探討最終都是為本環節服務。在教學實踐中,對于這一問題的回答由于有前面三個環節的鋪墊,所以教師稍加引導就可以幫助學生得出結論,不需要耗費太長的時間。但又離不開教師的指導,因為學生往往照本宣科,說出兩個標準而未必理解其真實內涵。

環節五:課堂總結

本堂課我們探討的主要問題是如何作出正確的價值判斷與價值選擇。我們首先了解了價值判斷與選擇的內涵。接下來,理解價值判斷與選擇的特點,在此基礎上明確了要作出正確的價值判斷與價值選擇應該遵循的標準。面對價值判斷與價值選擇的多樣化以及由此產生的矛盾沖突,回避矛盾、相互排斥都不是出路,兼容并蓄、求同存異的“和合”思想才是解決問題的根本方法。

設計意圖:“和合思想”起到“畫龍點睛”的作用。

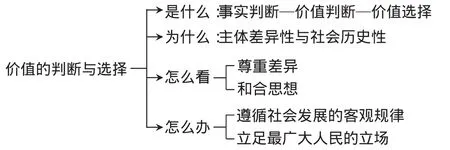

六、板書設計

七、反思與感悟

在新課程改革的大背景下,教學理念、教學方法不斷發展與更新,我們一線教師要立足課堂教學實踐,力求探索出適合學生發展的更加有效的課堂教學途徑。課堂教學設計是課堂教學的重要環節,是教師教育教學思想的重要體現。在進行《價值判斷與價值選擇》這一框題的教學設計時,筆者著重把握住以下四個原則:(1)要對教材要進行再度開發,深入思考教材內容的內在邏輯性,力求課堂教學宏觀上脈絡清晰,邏輯嚴密。(2)教學案例、課堂提問的設計要有矛盾沖突點,有矛盾才有思維的碰撞。(3)教學設計要體現人文學科的特點:關注社會、聯系現實、價值引導。(4)教學語言要簡練、親切,有邏輯性,語速不宜過快,教師要沉著地將自己的觀點系統表達出來。

本課在教學實踐中反響較好,學生能夠進行深度思考,但也存在諸多問題,例如探究時間較為緊張而導致學生沒有足夠的思維空間等等。