引入新課有奧秘

劉偉東

“良好的開端便是成功的一半”,它恰如其分地提醒我們:引入新課是成功的關鍵環節。它的好與壞將直接影響到整節課的教學步驟和教學內容的完成。好的開端,教師能在幾分鐘之內就把學生的注意力集中起來,激發學生興趣產生強烈的求知欲,調動學生學習的主動性。現淺談一下我在此方面的點滴體會。

一、實踐法

教師從感性出發,聯系實際設置一些與課本內容密切相關的實驗,讓學生觀察實驗,帶著好奇心去學新的知識。例如:教學長方體和正方體的體積時,教師演示:把一個小石頭丟進盛有水的玻璃容器里,結果水面升高了。為什么呢?在老師的啟發下,學生回答:小石頭占有一定的空間。趁熱打鐵,教師接著問:如果投進水中的是長方體、正方體的鐵塊或其它物體,水面是否升高?為什么?不容置疑,同理水面會升高,從而歸納得出:物體所占空間的大小叫做物體的體積,這節課我們就來學習長方體和正方體的體積。“百聞不如一見”,教師如把抽象的東西具體化、形象化,使學生看得見,摸得著,這樣可以激發學生學習的興趣,改變學生由被動地學為主動地學。

二、對比法

數學知識結構呈螺旋狀,一環連一環,教學時如能新舊知識結合,通過類比,由此及彼,產生遷移,引發興趣,順勢突破難點,可以收到事半功倍的效果。例如:教學較復雜的已知一個數的幾分之幾是多少,求這個數的應用題時,教師先出示準備題:光明玻璃廠十月份生產玻璃20000箱,是九月份的■,九月份生產玻璃多少箱?學生列式,并說明理由,然后教師板書:已知一個數的幾分之幾是多少,求這個數。接著把“是九月份的■”改為“比九月份多生產了■”引導學生抓住關鍵句畫出線段圖,問:十月份生產的玻璃箱數相當于九月份的幾分之幾。這個“1■”題目中有無直接出現?此題與上題,有什么異同點?學生討論后,教師總結:這兩題皆屬于已知一個數的幾分之幾是多少,求這個數的應用題,只不過前面學的“幾分之幾”已直接告知,而今天學的“幾分之幾”暫時未知,顯得較為復雜,但解題思路是一致的。接著在剛才的板書前面添上“較復雜的”四個字。至此,完整的課題即告形成,這節課的難點亦在不知不覺中突破了。教師在引入新課時,常常以學生已有的知識經驗過渡到學習新知識,這樣可以讓兒童通過對比形成認識上的矛盾,增強題目的新穎性,使學生產生強烈的求知欲而樹立良好的學習動機。

三、誘導法

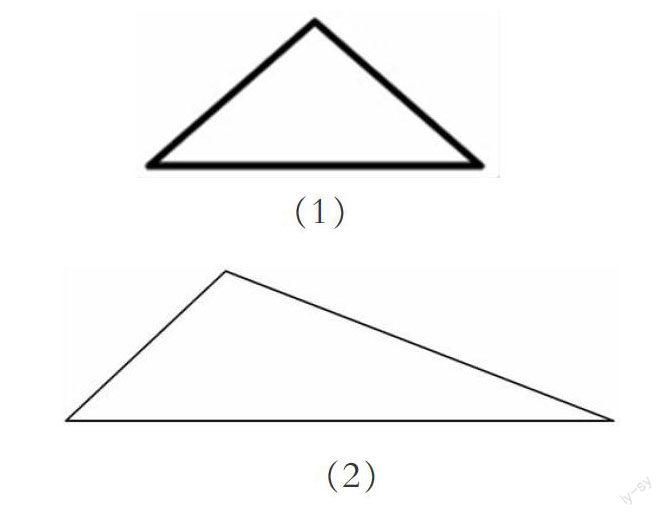

教師首先在課堂上提出一個問題,接著告訴學生答案。由于問題和答案之間的聯系并非一目了然,于是學生自然會問:為什么是這樣?從而達到引導學生提出疑問的目的。例如,教學三角形的內角和時,教師先出示一大一小的兩個三角形:

問:這兩個三角形的三個角的和相等嗎?學生一時難以回答,教師便告訴學生,它們是相等的。一石激起千層浪,此語一出,學生頓時議論紛紛:這兩個三角形,一個這么大,一個這么小,況且各個角究竟是幾度還是未知的,怎樣知道是相等的。正當學生集中精力思考之際,教師說,只要大家學習了三角形的內角和便會明白其中的緣故了。先由教師問,引起學生注意,使他們迫切地想知道教師“葫蘆”內裝的是什么“藥”?從而使學生從無意注意轉移到有意注意。

教法貴在新鮮活潑,靈活變通。固定的教法,不變的套式,會使學生昏昏欲睡,失去學習的興趣。必須依據教學內容,教學目的及學生的實際情況出發,而采用比較自然、靈活的導入新課的方法。我認為,無論哪種方法都應具有新、奇、巧、妙的特點。因為從兒童的生理特點來看,只有新和奇,才能激發兒童濃厚的興趣,只有巧妙才能為達到教學目的鋪平道路。

責任編輯徐國堅