阿巴斯,在中國拍“愛與激情”

阿巴斯·基亞羅斯塔米,伊朗導演,1940年生于德黑蘭。伊朗電影業公認的代表人物,擁有國際性的聲譽。代表作《橄欖樹下的情人》《櫻桃的滋味》《如沐愛河》等。

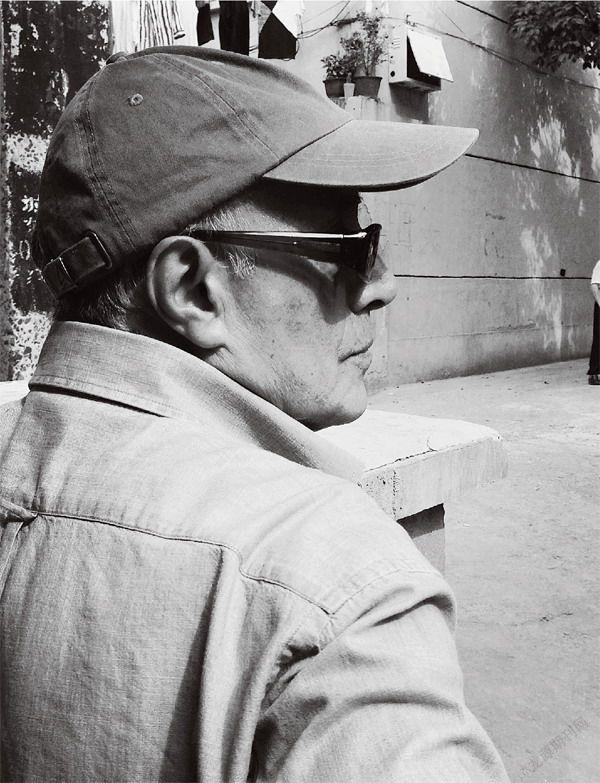

在電影界,有兩位世界級的大佬總是戴著墨鏡出現在公眾視野。一位是香港導演王家衛,另一位就是伊朗導演阿巴斯?基亞羅斯塔米。在中國的文藝青年中,阿巴斯有著極高的聲望。就像他們追慕以法國為代表的歐洲藝術電影,伊朗電影也一度成為流行時尚,是彰顯品位的個性標簽。而這一時尚最初也是最重要的締造者,就是阿巴斯。

最近,阿巴斯來中國拍電影了。在北京798藝術中心的某家咖啡館,《環球人物》記者見到了他。從標志性的墨鏡到帆布鞋,阿巴斯從頭到腳一身黑色,看起來既隨意舒適又有范兒。雖然一副酷酷的模樣,但他說話輕聲細語,溫柔而紳士。他已經75歲了,卻一點不顯老態,言談間還是個“文藝青年”的腔調。

“初夏,我隨風而來。晚秋,我隨風而去。我始終懸浮于季節之間……”在一首詩里,阿巴斯曾這樣寫道。這一次,這位“風之子”被吹到了中國,他要拍《杭州之戀》:“杭州作為新片的拍攝地,不是我選擇的。就像在飛機上跳傘一樣,跳著跳著就落到了一個陌生的地方。問一下周遭的人,原來這就是杭州。”

這個陌生的國度、陌生的城市賦予他創作靈感。“一睜開眼是一個全新的地方,地理地貌、風俗民情、人們的狀態都非常吸引我。”尤其順利的是選演員,“以往拍片的時候,挑選演員總是最費勁的一個環節,但這次不一樣,作為一個原先學美術的人,我想說中國人的臉真是賞心悅目。”

《杭州之戀》將由中國演員和伊朗演員共同出演。阿巴斯沒有透露片子的具體內容,但說這將是一部講述跨國戀情和文化碰撞的電影,“充滿愛與激情”。在他看來,愛情,很簡單,但人際關系,卻微妙而復雜。他引用了伊朗詩人哈菲茲的一首詩歌來形容這部電影,大意是:愛情可以重復,但悲傷卻不能重復;愛情的體驗是相似的,但發生在每個人身上的故事卻千差萬別。他要做的,正是用電影鏡頭,尋找“相似”中的“不同”。

為了拍攝這部片子,這一段時間他待在中國,觀察、學習、研究,感受“這里的發展怎么這么快,變化為什么這么巨大”。“在一個新的地方,首先要有一顆好奇心,然后拍電影就有動力了。” 他的伊朗演員們也在學習中文,劇本正在翻譯過程中。他還組織了一些比較正式的試拍。當記者問他正式的拍攝何時開始,他的回答自有詩意:“所有戀愛主題的電影都應該在春天拍攝吧。”

因為片子要在中國上映,當記者問他會不會為了迎合中國市場做一些妥協和改變時,阿巴斯斬釘截鐵地說:“不會。我會盡量把電影拍得賞心悅目一些,但我不會也不能改變我原先的創作風格。”

對普通觀眾來說,阿巴斯的創作風格并不討喜,甚至讓人昏昏欲睡。他的電影沒有太多戲劇化的沖突,沒有大場面、激烈的動作戲、香艷的情景,摒棄了很多外在的讓人興奮的元素。但他善于從平凡的事件中揭示人類最普遍的情感,是一個在平靜和沉默中釋放力量的電影哲人。

阿巴斯出生于伊朗首都德黑蘭一個中產階級家庭,他自幼學習繪畫,但自稱是一個“非常失敗的畫家”。童年時期,他是一個孤獨癥患者,小學6年沒有跟班里的任何人說過話,只有通過畫畫他才有一些向外界宣泄的出口。后來他考上美術學院,但發現自己并不適合走美術的道路,一邊兼職一邊讀書,最終花了14年才完成學業。

從攝制廣告片入手,阿巴斯漸漸進入到電影行業。盡管伊朗和全世界一樣,人們被美國電影占據著視線,但阿巴斯的電影從一開始就宣告了同好萊塢電影霸權的決裂。1970年他的第一部抒情短片《面包與小巷》奠定了他的創作風格:紀錄片式的鏡頭、非專業演員的運用、即興的表演,以及普通人的日常生活。對他來說,美國電影中那些人物在現實生活中是不存在的,他要用電影來談論生活,表現他的朋友、鄰居和路人。

上世紀80年代,他創作了一系列表現伊朗學齡兒童的影片,如《一年級新生》《何處是我朋友的家》《家庭作業》等,令他聲名鵲起。電影講述的都是小到不能再小的事情,比如曾經在戛納電影節獲獎的《何處是我朋友的家》,講述的是一個小朋友拿錯另一個小朋友的作業本,千方百計為他送回去的事情。故事雖然簡單,但孩子的純真、執著與無助,牽動著每一位觀眾的心,在與世隔絕的偏僻山村里,他們的艱難處境也格外令人同情。

在相對保守的伊朗,森嚴的電影審查制度以及宗教禁忌之下,政治和婦女都屬于不能觸及的敏感話題,而阿巴斯找到了兒童這個突破口,證明了在種種限制之下,電影依舊可以拍得動人心弦。之后伊朗乃至全世界出現的兒童電影風潮,可以說發軔于阿巴斯。

阿巴斯也時常表現成人世界的愛情、婚姻,探討生老病死等命題。他的鏡頭像一個旁觀者,不動聲色,不做過度的煽情。有時,在拍攝電影情節時,他反倒對鏡頭背后演員們的真實事情發生了興趣,于是,他索性把鏡頭對準他們。偶爾攝影師停下來,因為演員把臉轉了過去,拍不到臉,阿巴斯則說:“這有什么要緊?也許演員的膝蓋更能表現出他的精神狀態。”

他名震電影圈的深情之作《橄欖樹下的情人》就是典型的例子。電影講述的是一個攝制組拍片時,兩個演員之間的愛情糾葛。這部片子有著復雜的套層結構,阿巴斯有意模糊真實和虛構之間的界限。在這樣一部“戲中戲”里,人們看到的每一幕到底是片中拍攝的電影情節還是真實發生的愛情?觀眾已經在阿巴斯的鏡頭里深深迷惑。令影迷印象最深刻的是結尾長達4分鐘的大遠景長鏡頭,阿巴斯用一種曖昧不清又充滿詩意的方式交待了主人公的命運,留下了無盡的意味和懸念。

除了詩情,阿巴斯的電影也不時閃現出哲思。曾獲1998年戛納電影節金棕櫚大獎的《櫻桃的滋味》,探討的是關于“自殺”的命題。主人公開著一輛空間很逼仄的小汽車緩緩行駛在荒涼的德黑蘭城郊,在與陌生人的偶然相遇和閑聊中,彰顯著導演對于宗教、生命、伊朗文明的思考,在不動聲色的敘述中漸漸逼近生與死的本質。

電影《橄欖樹下的情人》劇照

一面是譽滿國際,一面是本國爭議。在戛納金棕櫚獎的頒獎臺上,阿巴斯親吻了頒獎嘉賓法國女星凱瑟琳?德納芙的臉頰,引起伊朗的軒然大波,因為在伊朗,男子禁止在公共場合親吻妻子以外的女人。事后阿巴斯的電影有十多年不能在本國上映,只通過盜版碟等方式傳播;他像一個地下工作者一樣,拍電影、剪電影都偷偷摸摸,直到近年來才慢慢解禁。

另外,阿巴斯電影里赤裸裸的真實還曾招來伊朗政府的反感,認為他向國外展現了伊朗丑陋的一面,有某種政治上的陰謀。對此,阿巴斯堅持,他的電影與宗教、政治無關,他致力于探討的只有人性本身。“我從來沒有去迎合外國觀眾。伊朗政府發給我護照,但我的電影是沒有護照的。我是為人類拍電影。”

阿巴斯在全世界各地拍片,2010年的《原樣復制》在意大利拍攝,2012年的《如沐愛河》在日本拍攝,而這部《杭州之戀》又來到中國。因為他在電影藝術方面的成就,也有像朱麗葉?比諾什這樣的國際影星不計報酬地出演他的電影。但他還是惦記著自己的主場。他對記者說,伊朗始終是他的家,他最好的電影是在伊朗拍攝的。他還興致勃勃地向記者介紹,現在伊朗電影掀起了一股新浪潮,年輕人們走出了德黑蘭,將目光投射到更寬廣的國土。他已計劃好回國拍一部新的電影。

在世界各地,阿巴斯還收了不少“徒弟”。近20年來,他在全世界成立了多個工作室,發掘和扶持電影新人,為電影藝術注入新鮮血液。“最出色的是中國的學生,他們很勤奮,也很有天賦。所以中國電影的未來是最具有潛力的。這一點,并非我今天作為客人才跟你這么說。”

阿巴斯很喜歡和年輕的電影人交流:“不是說我傳授了他們什么,而是從他們身上,我自己學到了很多東西,保持著觀念的更新。”在全世界,商業電影仍是主流,拍攝和推廣藝術電影是一件步履維艱的事情。在阿巴斯眼里,很多商業電影都是“奇形怪狀的垃圾,把人們的審美趣味拉向低級”。對于堅守藝術電影陣地的年輕人,他建議要走自己的路:“不要老看一些年長導演的作品,亦步亦趨地向他們學習,應該保持自己的風格,要原創。而原創的動力來自于生活,只有自己經歷的才是最珍貴的,而不是說一味地去模仿。”

“電影始于盧米埃爾,終于阿巴斯?基亞羅斯塔米。”法國新浪潮電影大師戈達爾曾如此評價。不論是“新現實主義的旗手”還是“第七藝術的人文衛士”等,對于阿巴斯來說都只是空洞的標簽。他一生所做的都是在探索電影藝術無限的可能性,探索真實與虛構之間的邊界,努力接近人的本質,“我的每一部電影都是通向這個目的地的一把鑰匙”。

編輯/趙曉蘭 美編/苑立榮 圖編/侯欣穎 編審/許陳靜