機器人“逆火而行”?

朱宇倫

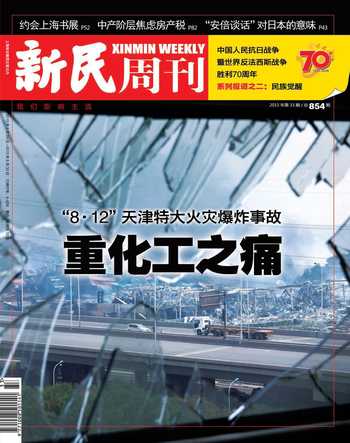

美國海軍研制的一款名為SAFFiR的艦載自主性消防機器人。

逆火而行,在關于此次天津濱海新區爆炸事件的報道中,這恐怕是被運用得最多的一個詞語——逆著人流,向火場最深處前行,罔顧生死。

現實是殘酷的,盡管看似裝備精良,“救火隊員”們在此次事故中,傷亡慘重。悲嘆、唏噓之余,我們更加認清了防患于未然的重要性,另一方面,我們也將目光投向了——機器人救災這一陌生的領域。

假如進去的不是消防員

盡管有著重重裝備的保護,人類的生命在數噸乃至數十噸TNT當量級的爆炸面前,依舊是脆弱的。于是,我們不禁設想,假如,在“8·12”爆炸發生的第一時間,進入火場的是消防機器人,而非血肉之軀的消防隊員,至少他們的命運肯定會有所不同。

隨著社會經濟的發展,各種大型石油化工企業、隧道、地鐵等不斷增多,相應地,油品燃氣、毒氣泄漏爆炸、隧道、地鐵坍塌等災害隱患也就不斷增加。這些災害的特點恰恰在于突發性強、處置過程復雜、危害巨大、防治困難。而一旦此類災害事故發生,消防員在面對高溫、黑暗、劇毒和濃煙等各類極度危險的環境時,若沒有配備相應的設備便貿然沖進現場,不僅難以完成任務,人員傷亡的幾率亦會大大增加。

在如此背景之下,作為特種機器人中的一類,消防機器人應運而生,在滅火和搶險救援中發揮著越發重要的作用。消防機器人能代替消防救援人員進入易燃易爆、有毒、缺氧、濃煙等危險災害事故現場進行數據采集、處理、反饋,有效地解決消防人員在上述場所面臨的人身安全、數據信息采集不足等問題。

或許對于國內而言,將機器人投入于消防,是一個十分陌生的領域,但在國際上,這一領域早已褪去了神秘的面紗。世界上最早展開消防機器人研究的國家是美國和蘇聯,隨后,英國、德國、法國、日本等發達國家也紛紛加入了研究消防機器人的行列。

查探內部情況、清理災難現場、救助被困人群,如此種種,在更為廣義的概念上,我們可以將消防機器人推廣到救災機器人這一概念之上。經過數十年的努力,機器人的研究取得了長足的發展,各國取得的成就也自然頗為豐碩。

以美國為例,早在1994年,美國就已研制出能依靠感覺信息控制的救災智能化機器人,如用于探測阿拉斯加州斯珀活火山的“但丁2號”,抓獲殺人犯的RNl-9型遙控消防機器人等。

就在今年,美國海軍宣布研究出了一款名為SAFFiR的艦載自主性消防機器人,并于今年2月在華盛頓舉行的美軍未來部隊科技博覽會上予以展出。SAFFiR是一臺人形機器人,身高5英尺10英寸(約1.77米),重量為143磅(約65公斤)。該項目由美國海軍研究署(ONR)贊助,美國海軍研究署(NRL)負責整個項目的研制工作,弗吉尼亞理工大學的研究者們則負責了具體的開發工作。此前,這一研究項目已經持續了整整5年。

SAFFiR獨特的機制設計和裝備使其能夠在整個艙船上自主移動,處理人類難以承擔的危險消防任務。NRL為該機器人設計了增強的多模態傳感器技術和傳感器套件,包括一個攝像頭和一個氣體傳感器,使紅外攝像機能夠透過煙霧看到事物,這就克服了火場中視線不清的狀況。動力方面,SAFFiR由電池供電,足夠維持30分鐘的能量。相比于早先依靠履帶或輪子行走的機器人,SAFFiR的一大突破在于行走方式和靈活程度,鈦合金彈簧模擬的人類關節提供了足夠的靈活程度,弗吉尼亞理工大學開發的兩足仿人機器人技術則使機器人能夠在各個方向行走乃至奔跑,甚至可以在樓梯上爬來爬去,克服顛簸不平的環境執行消防任務對它來說并不是什么難事。

SAFFiR的另一大突破則在于與人類的交互能力,SAFFiR有一個界面,不但讓它能夠理解人類的手勢,而且可以做出回應,它甚至還可以理解人類的自然口語。在2014年11月的最新的一次試驗中,SAFFiR登上了美國海軍退役的“沙德維爾”號試驗艦,通過熱成像識別設備控制身上攜帶的軟管,成功完成了消防試驗。

2013年被谷歌收購的美國機器人公司Boston Dynamics在救災機器人研制方面,也有幾款稱得上是“神來之筆”的作品。

Boston Dynamics官網上出現的機器大狗Big Dog就是其中之一,可千萬別認為這個看起來有些可笑的機器人是來賣萌的。由汽油機驅動的液壓系統能夠帶動其有關節的四肢運動。陀螺儀和其他傳感器幫助機載計算機規劃每一步的運動。機器通過四條腿來保持身體的平衡,每條腿有三個靠傳動裝置提供動力的關節,并有一個“彈性”關節。這些關節由一個機載計算機處理器控制。如果有一條腿比預期更早地碰到了地面,計算機就會認為它可能踩到了巖石或是山坡,然后就會相應地調節自己的步伐。

精巧的設計使得機器大狗能背負重物在地形復雜的環境行走、奔跑、攀登。它3英尺長、2.5英尺高,重240磅,有四肢,看起來和狗無異,奔跑速度達到4英里每小時,能爬上35度的坡,背負340磅的重物。它甚至能在冰上行走并保持平衡,或者被推而不倒。應用于救災現場,改裝后的機器大狗可以查探現場情況,完成物資乃至傷員的運送。

可以大范圍快速運動的Little Dog(小狗)以及Rise爬墻機器人在實際應用中也是大有可為。

提到救災機器人,我們就不得不提到日本這個國度——頻繁的地震和火山噴發,讓這個島國具備了極其強大的抗災能力,在救災機器人的研制方面,日本也可謂是首屈一指。

早在80年代,日本就已研制出了不少于5種型號的自動行駛滅火機器人,分別配備于大阪、東京、高石、太田、蒲田等消防部門,這類機器人以內燃機或電動機作為動力,配置驅動輪或履帶式行駛機構,能爬坡、越障礙;裝有較大噴射流量的消防槍炮,能作俯仰和左右回轉;裝有氣體檢測儀器和電視監視設備;通過電纜或無線控制,控制距離最大可以達到100米甚至150米。另一類機器人為偵察、搶險機器人,除裝有氣體檢測儀器和電視監視器設備外,還裝有機械手,能通過遙控處理危險物品。發展到現在,橫濱警視廳研發的一款履帶機器人甚至可以在火場中救出110公斤以下的被困人員。

日本大阪大學著名的救災機器人研究專家田所悟志研制出的蛇形機器人,可以深入高低不平的地震廢墟深處,其頂端帶有一部小型監視器,配合身體部位安裝的傳感器,可以在地震后的廢墟里尋找幸存者。千葉工業大學研究的Quince機器人體積小,作用卻不小,除了開門、探路等功能,火線傳感儀和二氧化碳傳感器使其得以探測到人的呼吸與體溫狀況。

英國華威大學的學生們設計研發出的一款用于地震救援的機器人,其特殊之處在于它的主要傳感器是Kinect。相較于常用的激光雷達,Kinect更便宜,效率更高,可以傳送三維圖像資料,在地震中可以幫助救援人員定位被困人員。

總而言之,救災機器人在世界范圍內尤其是發達國家,具有較為廣泛的應用和相對先進的技術。

展望未來

DARPA Robotics Challenge,簡稱DRC,由美國國防部高等研究計劃署名(DARPA)舉辦,舉辦時間不長,實力卻很強勁,參賽的隊伍無一不是世界頂尖的機器人研發團隊。比如大名鼎鼎的喬納森·霍斯特,他的團隊來自著名的俄勒岡州立大學,代表作是“踹不倒的雙足怪”。

他對今年的DRC決賽給予了充分肯定:“規模之大,史無前例,難怪有人稱其為機器人界的伍德斯托克嘉年華(目前世界上最大規模的系列搖滾音樂節)。”

DRC的終極目標在于開發出能幫助人類面對自然和人為災難的機器人,具體而言,就是提升機器人的自主能力、進入危險地帶或極端環境營救人類,助力災后重建與搜救行動。

比賽規則規定機器人必須由自身提供電力,無外部機械支撐,并且與團隊的通訊有數量限制。在兩天的時間內,每個機器人都有兩次機會去完成一個有八項任務的障礙賽,包括:駕駛、穿過一扇門、打開閥門、在墻上打孔、處理垃圾,和上下樓梯,還有使用安全繩,跨越障礙,使用普通工具等等。

規則很變態,獎勵自然也很豐厚,頭獎200萬美元,二等獎100萬美元。

今年的獲獎者是DRC-HUBO,其設計者來自一個聯合小組,包括拉斯維加斯內華達州大學和韓國“KAIST”的研究人員。DRC-HUBO機器人調節關節的精準度是它的優勢,所以稍微比競爭對手動作更快一些,以44分鐘28秒的用時完成闖關,獲得了最高分8分。“KAIST”團隊因而贏得了200萬美元的大獎。

從DRC這一世界頂級的機器人設計大賽,我們便得以窺見當前救災機器人的發展狀況。

就目前來說,救災機器人的發展,頗有前景。救災之外,機器人的應用已經可以擴展到生活的方方面面。因而,各國政府對于這一領域的投入也可謂是不惜成本,重視程度很高。

但是正如HUBO設計團隊的一員保羅所說,“它的個頭和力氣都和一個10歲小男孩相仿,”——“但是,你不會讓一個10歲小孩去災難現場的,你要的是20多歲的消防員漢子。”

在機器人的救災能力、續航能力和智能化道路上,還有很長的一段路要走。

以SAFFiR為例,其電池續航能力僅僅為30分鐘,這也就限制了其深入災情現場的能力,限制了其搜救范圍,此外在高溫的火場中,機器人內部的各種精密部件能否保證不受影響,又或者說在部分受損的情況下能否繼續完成搜救,也是一大問題。

據美國海軍研究實驗室宣布,他們的目標是實現人類和機器人“像一個團隊一樣協同作戰”。另一款正在開發中的美國軍用機器人Alpha Dog,其團隊也有類似的研發概念。Alpha Dog這種四足機器人將被安裝視覺傳感器和一個界面,并將擁有更優越的“聽覺功能”,可按照士兵“停”、“坐下”和“過來”等指令做出相應動作,能夠和士兵們“像訓練有素的動物和訓練者之間很自然地交流”。

國產消防機器人。

這就涉及到一個智能化的概念,也就是如何讓機器人能夠像一個人類消防員一樣去判斷、處理災情狀況,而不是單純地人為操縱——某種程度上,這會降低搜救效率。

智能化需要發展,但是其發展的程度,是我們需要控制的。

美國科幻作家艾薩克·阿西莫夫在1942年發表的作品《Runaround》中曾明確提出了機器人發展的三大定律:

第一定律:機器人不得傷害人,或任人受到傷害而無所作為;

第二定律:機器人應服從人的一切命令,但命令與第一定律相抵觸時例外;

第三定律:機器人必須保護自己的存在,但不得與第一、第二定律相抵觸。

這無疑是人類對于高級機器智能發展速度的一種擔憂,人類進化的速度顯然比不上如今電腦智能的運算速度,高速的運算能力給機器智能帶來了更多的可能性,我們需要利用這種可能性,卻也要提防這種可能性。

無論是《終結者》系列中的天網,抑或是《機器紀元》中的機器人,無一例外地都發展出了超越人類控制的人工智能,那些可能進化出惡意的機器人,或許會在未來的某天,將我們人類逼到一個絕境,只是不知那時,會否有施瓦辛格一樣的善良機器人,回到過去,改變歷史?

這或許只是一句虛無縹緲的擔憂,但是,如何利用好機器人的人工智能,是我們務必要思索的一大問題。

而在當下,只能機器人高昂的成本和維護費用,也成為了制衡其發展的一大要素。

2015年DARPA機器人挑戰賽的評委阿爾提普拉·巴卡爾這樣說:“比賽希望能甄選出可在福島核電站這種人類無法接近的危害發生地擔負現場急救任務的機器人。雖然就現在看來,全球各個機器人團隊的研發還停留在模擬階段。”任重而道遠,這是目前對于這一領域的最好詮釋,所幸我們可以看到機器人研究的蓬勃發展趨勢。

視線回到國內,國內對于這一領域的研究還處于相對稚嫩的階段,但也有上海交通大學、南京航空航天大學等高等學府取得了不少建樹,隨著研究方向逐步與國際接軌和資金投入力度的加大,相信在不久的未來,我們會看到越來越多的救災機器人出現在國內救災的第一線。

早些時候,2012年,弗吉尼亞理工學院曾為美國海軍設計了一款CHARLI-2消防機器人。這種機器人可以跳當時流行的“江南Style”舞蹈,一舉在YouTube上走紅。而隨著機器人科技的發展,不僅僅是救災,生活、工作、娛樂……機器人終將進入人類社會的方方面面。

合理加以利用,人類的生活終將愈加豐富多彩。