探尋上海城市文化基因

錢亦蕉

上海書展每年都會展示與回顧一個階段的熱點書籍,其中與上海文化相關的書籍,是每年必不可少的一個門類,同時也頗受書展讀者的歡迎。比如前年,近日獲得茅盾文學獎的金宇澄《繁花》就曾在上海書展簽售,滬語長篇小說引人關注。

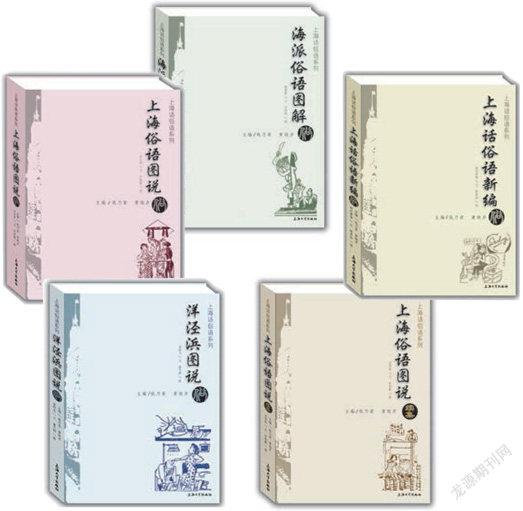

今年書展,滬語研究專家錢乃榮教授帶來了他主編的兩套10本新書簽售,一套是由上海書店出版社出版的5本“那些年的上海話”系列——從開埠后到1930年代末由西方傳教士撰寫的上海話課本,另一套是由上海大學出版社出版的5本“上海話俗語系列”——民國時期上海小報上連載的各種上海俗語圖說。

與3年前也是在上海書展上簽售首發的《小學生學說上海話》、2年前在上海書展上簽售首發《新上海話人學說上海話》等關注當下上海話的保護不同,這次兩套書,錢乃榮把眼光放到了19世紀40年代到20世紀40年代的上海話,“其實兩者不矛盾,歸根到底都是上海話的傳承與發展。”這也是錢教授幾十年來投注大量精力的事業。

“這兩套書不僅僅展示了當年的上海話語言形態,也全面反映了那個時代上海的風土人情和生活百態,可以說它們不僅是語言學研究的好資料,也是上海社會生活和民俗文化的好讀本。從中可以探尋上海海納百川、博采多元的城市文化基因。”錢乃榮近年來,已把一部分研究從滬語轉向海派文化,他曾出版《海派文化的十大經典流變》一書,聚焦于滬劇、流行歌曲、滑稽戲、越劇、電影、連環畫等十種海派文化的代表式樣,后來他又從中重點品味兩樣——收集了代表著上海記憶的糖紙和唱片,單獨成冊出版了《糖紙頭——海派文化的童年情結》和《上海老唱片(1903-1949》,引起了社會上很大反響。

從2010年開始,他擔任上海大學博物館(籌)高級顧問,為其海派文化館的收藏品而四處輾轉奔走。2013年又被聘請為上海市非物質文化遺產保護工作專家委員會委員,前不久,他剛剛以專家的身份被邀請參加了市人大代表和專家對上海2015年非遺立法工作的討論會。

傳教士筆下的生活畫卷

可能很多人沒有想到,由于學術素養、信仰追求等各種原因,上海話最早的教材和詞典都出自西方傳教士之手,他們是最早的漢學家、“上海通”。

1843年上海開埠以后,從1847年麥都思(W.H.Medhrst)《約翰傳福音書(上海土白)》起,到1950年蒲君南(Bourgeois)的《法華新字典(上海方言)》止,西方傳教士留下了大量的上海方言著作。“因為上海特殊的華洋雜處的環境和出版業的發達,所以傳教士出版的上海方言著作的數量遠遠超過其他地方方言。也真實反映了這一百年間的上海話面貌和變遷。”錢乃榮介紹,當時的傳教士一開始是因傳教需要而學習研究地方方言,他們非常認真,字斟句酌,用字發音反復比對,比如看上海話的《圣經》和蘇州話的《圣經》,就能清楚分別兩地方言詞匯語法的些微差別。“特別是《圣經》,翻譯得非常準確,字字考證,一字一句都能找到土白。當時中國人自己的語言學科還很落后,沒有這樣詳細的記錄,所以這些文本就成了后來最好的方言研究資料。”

錢乃榮從1970年代末期就開始關注到這一領域,悉心搜集各種西方傳教士的上海方言著作,每次出國開會都會到當地各類圖書館跑跑看看,至今收集到40多本。這次主編的“那些年的上海話”就是從中選擇出具有代表性和可讀性的5本,精心校勘,按原文重新編排,對常用字進行了注解,并對原來的“字母注音系統”(法國人和美國人所用注音不盡相同)進行解讀,譯成了國際音標,可以對照解讀,讓普通讀者也能看懂并讀出書中對不同時代上海話的文字記載。

傳教士編的上海話《圣經》

1939年蒲君南編寫的《上海話課本》

第一部《開埠初期的上海話》,底本為1883年法國天主教會編寫的《松江方言練習課本》,由徐家匯“土山灣”出版。“當時徐家匯地處松江府,在清朝,松江話的地位高于上海話,所以這本書名為‘松江話’課本。這本書所記的方言是土山灣徐家匯地區的上海方言,課文內容也多是講徐家匯教區內外的事情。里面還有很多土山灣孤兒院里的日常生活,比如教這些孤兒怎么學習畫畫,種花種菜,還有廚師們如何制作中餐西餐等等,真實記錄極細致,很有意思。”錢乃榮介紹說,“比如我們現在說的‘走油肉’,當時寫作‘油肉’,書里面介紹了‘’是一種專門的烹飪方法。”

土山灣孤兒畫館是中國近代繪畫的搖籃,畫館里中西合璧的擦筆水彩畫法聲名卓著,從19世紀末圣像畫一直延伸到上世紀20年代的月份牌畫,后又為50年代的獨特的“海派年畫”、“少兒畫”繼承,直到“宣傳畫”。在這本書中就詳細記錄了擦筆畫的制作方法和過程,留下了可貴的資料。

第二部《19世紀晚期的上海話》的底本也是由法國天主教會編寫的,名為《土語指南》,土山灣慈母堂印刷出版。這本書以中篇故事為主,主題為晚清時代在北京因候缺、坐館、經商、游玩等的各種對話和生活場景的紀實。“這部《土話指南》與在北京出版的《官話指南》相對應,兩本書對照起來是上海話和北京話比較異同的最好的參考書。里面還有很多上海話中使用的敬稱,比如有‘閣下’、‘令媛’,文縐縐的,看這本書可以具體了解晚清時代的社會各階層真實面貌及其民俗風情。”

第三部《清代末期的上海話》和第四部《民國前期的上海話》的底本分別是1910年由基督教上海教會中文研究所所長戴維斯編著的《上海方言練習》和1923年上海租界當局的官方譯員派克編寫的《上海方言課本》。“與前兩部不同,這兩部是美國基督教會的人所寫,前者是用來租界內公務員月考的,后者也是租界當局的教科書。”錢教授解釋道,“內容是介紹發生在上海的各種事情,很能體現當時上海的人情風俗。比如做巡捕的遇到強盜,再比如中國人求雨,法租界掛彩燈,中國學生到國外讀書,談四馬路,談制造局等等。還有到莫干山去打獵、去避暑,可以看出莫干山在當年就是旅游勝地,老外去得不比現在少。”這兩部書相對學語言的話,也算是高階的課本,編寫者建議要學過圣約翰大學校長卜舫濟寫的《上海話教程》的基礎上才能學習。“比較這兩本和前兩本課本的注音,會發現隨著上海不斷開放,語言也發生了不小的變化,發音也有好些不同了。”

最后一部《1930年代的上海話》則又是法國傳教士寫的,底本是1939年蒲君南撰寫的《上海方言課本》。這個是比較通用的上海話課本,大量內容表現上海現代都市的新生活面貌,“作者編寫語句采錄的都是生活口語,所以詞語句法都很新,跟之前的相差較多,倒是與我們在50年代聽到的父母親說的上海話風味相同。大量的新名詞,記錄得相當全面。”有的剛在上海話中誕生,就被記錄下來,比如“犧牲品”一詞,在當時就是大促銷貨品的意思。

錢乃榮最終確定把這5本傳教士方言著作選出來,并不是看最早或者最權威,而更多考慮到可讀性,選的都是比較有趣的讀本,最大限度重現當時上海的生活和風俗。

上海小報上的俗語圖說

民國時期的上海小報非常發達,1932年起就有汪仲賢文、許曉霞配圖的“上海俗語圖說”連載,生動有趣,別具一格,以“一條俗語、一段故事、一幅漫畫”的形式,表現上海市民生活百態。錢乃榮教授曾看到過上世紀80年代出版的一本汪仲賢“俗語圖說”,覺得對理解上海俚語和上海風情很有幫助,就打算有機會把當年的這些圖說都整理出來,作為一份了解上海社會和上海話俗語的資料保存下來。今年,他和上海大學出版社的編輯黃曉彥一起,花了很大功夫,遍尋各種小報資料,把所有連載的俗語圖說匯總起來輯集成冊,出版了5本一套“上海話俗語系列”。

“只是把繁體字轉成簡體字,其他都保持原汁原味。這些生動活潑的雜文都是海上洋場文人所撰寫,很能反映老上海三四十年代的洋場文化一角,當然也有點葷素不拘。”錢乃榮說,“我們的版本保留了原來的用字,除對明顯錯字做了更正外,語言風格、用字、標點符號等都一并按舊。它原先報紙上就缺失的,我們就放了一個方框在那里。”他和黃曉彥在校對認字上花了很大精力。“先要在紛繁小報中尋找到這些連載的上海話俗語出現的報紙日期,一共找到了10部。接著再從小報的微型膠卷中一篇一篇找到。”因為圖書館影印得很不清晰,為了認字還得到資料庫里微縮膠片上查看核對,“我年紀大眼睛老花,糊涂字生僻字都要一個個認出來,很費力。”

“上海話俗語系列”圖書。

書中的很多俗語我們至今都在用,比如“戳壁腳”(指背后說人壞話)、“三腳貓”(指功夫沒有練到家)、“出風頭”(指顯擺引起注意)、“孵豆芽”(指宅在家里不務正業)等等。在一篇寫“一搨糊涂”的文中,作者還寫到“一搨刮子”一詞,說“上海話又叫作‘骨碌山姆(All sum的譯音)’,北平話叫作‘龜里包椎’,廣東話叫作‘亨白冷’,寧波話叫作‘和總來該’,有‘包羅萬象’之意。”這無意間提供了很好的方言比較研究。而此文后面又講到“我們的一搨糊涂太多了,就是請了會計師公會里的全體會員來清理,也算不清這千萬票的糊涂賬,那時只得想個變通變法,把盈千累萬淘過的‘漿糊竹罐’,一齊埋藏在墳墓里”,原來,那個時代就有“淘漿糊”之說了。

可見,上海話是上海本土文化的重要根基,承載著上海這座城市的歷史回音、文化血脈、時代記憶。

錢乃榮去年出版的《上海老唱片》,今年又出了精裝版,雖然此書價值不菲,但也有不少喜歡上海老歌的讀者朋友追捧。為了寫這本書,研究老歌,錢教授不惜花巨資四處搜尋老唱片。他認為,這些書籍對上海話和海派文化的梳理,一定會讓讀者對上海這個城市的文化底蘊增加更加感性和深切的了解。這是做這些開拓工作的原委和意義。