避免擁擠踩踏是門科學

陳晟

上海外灘的擁擠踩踏事件震動全國,除了死傷眾多之外,還有一個重要的原因,那就是事故發生在上海。眾所周知,上海是我國經濟發展的熱點,公共設施、公共服務都相當完備,市民對于公共秩序的認同感也普遍較高,但卻依然發生了這種看起來很低級的錯誤,或許很難令人理解。

難在哪里?

但是,擁擠踩踏事故實際上是哪里都可能發生的,無論該地貧窮或富裕,也不論當地的公共服務水平高低,只要大人流聚集,就有可能發生這種事故;歷史上,世界各大洲都發生過擁擠踩踏事件,其中一些事故帶來的傷亡還相當驚人。當然,相對落后的地方,則事故就更容易發生一些。

沙特阿拉伯的麥加,就發生過好幾次擁擠踩踏事故。因為宗教習俗,每年都有數以百萬計的信眾去麥加朝圣,而且時間相對集中,人群密度可想而知。1990年發生的擁擠踩踏,遇難人數多達1426人,是目前世界上最嚴重的一起擁擠踩踏事故;后面的1994年(亡270人)、1998年(亡118人)、2001年(亡35人)、2004(亡251人)、2006年(亡345人)也都有類似事故發生……

另一個擁擠踩踏事故多發地,是我們的鄰居印度,從新千年以來,不完全統計就有13起嚴重的擁擠踩踏事故(其中5起的死亡人數超過了100人),差不多平均每年一起……

所以,擁擠踩踏事故并非哪個國家的專利,也不是發達國家就一定能夠避免的。

既然這類事故在哪都可能發生,那為什么不可以采取預防措施,徹底杜絕這種事故呢?

回顧各種擁擠踩踏事故,最主要的共同點就是:人流高度密集。在這樣的情況下,完全可以把單個的人視為一個小水滴,在波浪中身不由己地被周圍的人推動著;一旦人群發生擾動,擁擠踩踏事故瞬間就會發生,每個人都根本無法抵抗;而擁擠踩踏一旦發生就會迅速擴散,甚至會因為恐慌而使得波及面擴大,必然造成嚴重的后果。

面對巨大的人群,哪怕出動再多的警察維持秩序,相對的比例依然是非常小的;同時,警察也是血肉之軀,當擁擠踩踏發生時,即便他們有高度的責任感和不怕犧牲的精神,依然不可能及時阻止洶涌而來的人流。

更麻煩的是,從歷史教訓來看,警察的戰術選擇往往處于兩難的境地:不去干預吧,眼看人群就要發生擁擠踩踏事故;去干預吧,想要從人群中擠到堵塞的點是非常困難的,而干預行動本身也可能變成誘發人群恐慌、推搡的導火索,反而促使了擁擠踩踏事故的發生。

還有一個比較隱蔽的原因,也成為預防擁擠踩踏的障礙:這類場合往往都是某個節日慶典或文藝活動,來參加的人都是高高興興的好市民而不是暴徒,警察往往也不好意思板起臉來,一絲不茍地進行人流限制、疏導,否則多讓人掃興啊。

因此,但凡有人群密集的大型活動,對活動的組織者、維持秩序的警方而言,就是一個巨大的考驗,可以說是“大頭針上跳芭蕾舞”,稍有不慎或是預案不充分,悲劇就可能發生。

亡羊補牢

所幸,人類文明的一個可貴品質,就是從失敗乃至事故中吸取教訓,避免同樣的事情再次發生,擁擠踩踏事故也不例外。

實際上,不妨把擁擠踩踏事故比作下滑的火車:當輪子動起來之后,龐大的火車就會沖破一切阻礙往坡下滑去,花很大力氣也無法將其拽住;但在車輪沒有動起來的時候,只需要一塊小小的三角形木頭塞住車輪,火車就能安靜地停在那里。對于擁擠踩踏事故,人群沒有達到臨界點之前的各種防范措施,就像是那塊三角木,往往能夠起到關鍵性的作用,避免危險的發生,“防患于未然”永遠是最優的選擇。下面一些措施,都是被實踐證明有所裨益的經驗:

首先,活動組織者應該預先通覽活動現場,找到可能發生擁擠踩踏的地點,比如突然變窄的通道口、多級臺階、直角轉彎的地方等,作出相應的調整方案,在這些地點預先安排好疏導措施,或者設置臨時的通道,提高人流的通過速度,或者干脆將其臨時封堵,繞路而行。

在這方面,麥加圣地的管理者就做得挺好:在2006年發生事故之后,他們意識到,不從根本上解決建筑的問題,擁擠踩踏事故就難以避免。于是,在一處最容易發生事故的“向魔鬼扔石頭”(Stoning of the Devil)走廊上,他們將通道大大拓寬并改為多層通道,將密集的柱子變得粗大而稀疏;最重要的是,將投擲的目標墻面延長了一些,讓人群可以從容不迫地投擲石子而減少了排隊等候的時間。這些綜合措施,使得2007年至今,該地沒有再發生類似事故。

而針對警察難以趕到擁擠“熱點”的問題,日本國在明石橋事故之后,制定了一條新的規則:但凡是人流密集的大型活動,都必須預留出一條專用的應急通道,讓警察和安保人員能夠及時趕到最需要疏導的地方去,這也是一個值得借鑒的應對措施。

其次,是必須在活動現場執行嚴格的管控預案。一旦現場的人數達到臨界數值,指揮者就要下定決心,命令安保人員按照預案,對人流執行嚴格的控制,比如分段放行、禁止逆行,或是增開出口、建立人墻(由安保人員和警察手挽手、背靠背站成兩排,分隔不同的人群流向,或充當人群分段放行的“開關”),必要時可以暫時阻止人員進入該區域,甚至可以臨時叫停活動進行,避免擁擠踩踏事故的發生。這些措施,有可能會讓參與者感到不愉快,但總比丟掉性命要好。

同時,對于大型活動的參與者,也必須建立一個正確的觀念,對警方和安保人員的疏導重視和配合,無條件地遵照執行。在這一點上,國內外的許多事故都有著血的教訓:一些人認為警方并不會真的強制執行管控措施,所以不尊重警方權威,將警方的忠告和指令視為兒戲,最終釀成大禍而害人害己。當然,這一點上可能還需要修訂法律,對于那些在大型活動中拒不服從警方疏導的人,明確規定處罰的依據和范圍,讓警方在執法時有法可依,也才能讓疏導措施強有力地執行下去(目前,我國《治安管理處罰法》中對此尚無明確規定)。

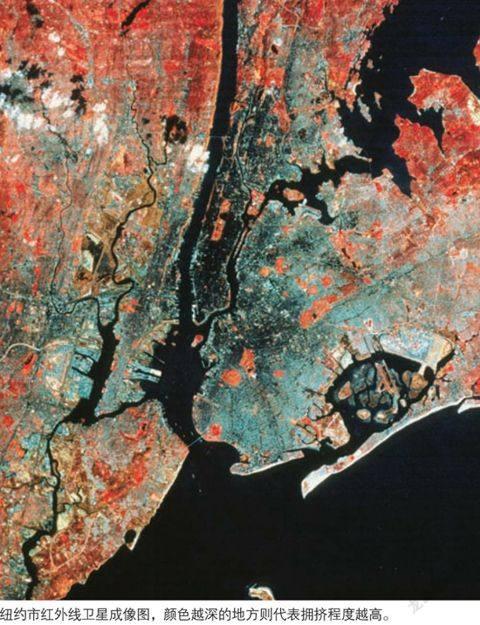

目前,人群管理學已經成為一門科學。國外有學者將人流的擁擠程度設定了量化標準,根據相關量表顯示,當擁擠程度超過每平方米1.08人時,情況已然危險;如果大于2.13人,則人們的步行受到極大限制,只能緊跟前方人群移動,此時一旦有風吹草動,悲劇就很容易發生。根據2000-2006年全球擁擠踩踏事故統計數據,平均每起擁擠踩踏事故死亡人數約為47人,平均受傷人數約為88人。

擁擠踩踏事故的發生,跟行人流的流動直接相關。群體動力學的研究表明,人群的行進速度并不是決定于個體的平均行進速度,而是決定于人群的密度,人群密度越大,群體的行進速度越低,當人群密度達到一定極限時,就會由于擁擠過度而不能前進,進而發生擠踏事件。

外灘當時的情況,真的只是接近飽和?還是超過了安全警戒必須及時啟動應急預案?復旦大學博士后朱春霞在2004年的畢業論文中,曾結合中外擁擠踩踏事故研究指出:景點室內達到1㎡/人、室外達到0.75㎡/人,即要立即啟動應急預案。

結合網友提供的大量現場圖片來看,事發前一刻,在外灘陳毅廣場及周邊辭舊迎新的群眾,擁擠程度已經遠遠小于0.75㎡/人,他們中很多人也已明顯感知到擁擠踩踏事故的危險,但根本無法離開可能奪去他們生命的危險地帶。

新的曙光

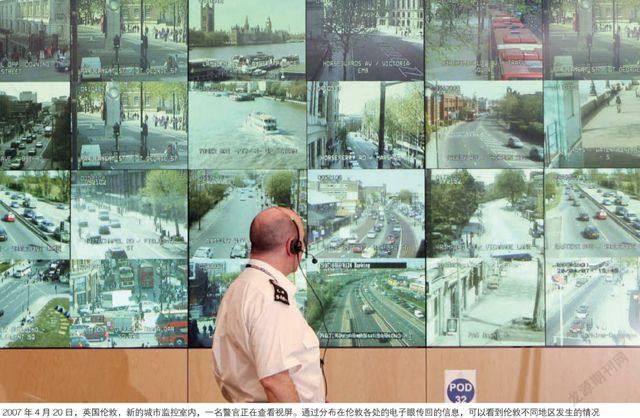

而許多新技術的出現,也給擁擠踩踏事故防范提供了新的思路。在大型活動中,一個難題就是如何統計某一個擁擠部位的人數,又如何將指揮官的決心及時通報給附近的在場群眾。而方興未艾的物聯網技術和“智慧城市”技術,則為我們展現了許多新的可能。

比如,2011年,一名研究信息學的德國科學家芭芭拉·克勞斯(Barbara Krausz)教授,就提出了一個新的答案:通過活動現場的攝像頭,拍攝人群流動的全景,然后把一個個的人理解為單個的像素,由計算機進行跟蹤掃描。一旦程序發現,人群的邊界中,有些“像素”出現了左右反復波動,說明此刻那里已經出現了人群無法控制自己行動的情況,就會提前發出警報并標出“熱點”,讓安保人員和警方迅速趕去那兒疏導,避免擁擠踩踏事故的發生。

不過,克勞斯教授也表示,這個系統最多能在擁擠踩踏前半小時發出警報——而警察能不能在半小時內采取有效的疏導措施,則是該系統的瓶頸所在了。

類似的,英國一家名為“CROWDVISION”的公司,則通過適時的分析紅外圖像,來判斷哪里是人群最密集的區域。因為越是擁擠,人體的體溫與呼吸帶出的熱氣就越難散開,所以那個小范圍的溫度就會相對較高,在紅外成像上就會很清楚地顯示出來。這種方法,比肉眼來判斷擁擠“熱點”更加可靠、迅速。這套系統已經在麥加朝圣活動中試用,反響良好。

還有一種新思路是:通過活動現場的基站,統計走進現場的人數(確切地說是走進該基站范圍的手機數量,但基本是等于人數的);一旦達到臨界數值(各種觀點不一,通說是每平方米4人左右),就會通知組織者采取應急措施加以疏導。

另外,還有人提出,通過手機的小區廣播系統,對在現場的人群及時發布預警信息,勸告還沒有進入擁擠區域的人改變計劃,已經進入該區域的人按照警方提供的路線有序移動。當然,這種勸告、警告信息并無實際的強制力,能否得到參與者的遵守和支持,還必須依靠平時的宣傳與教育。

擁擠踩踏事故是所有人都不愿意看到的悲劇,而它就像是一個瓶中的魔鬼,隨時都可能出來作祟。為了防范這種悲劇發生,大型活動的組織者需要做好充足的準備,而每一個到現場的參加者也必須服從、配合管控疏導措施,共同預防擁擠踩踏事故的發生。再好的技術措施,最終都必須落實到人的行動上,需要每個現場參與者的支持。

畢竟,每個人的生命都只有一次。(張軍律師對本文亦有貢獻)