1小時,與死神“戰(zhàn)斗”

黃祺 汪玉成

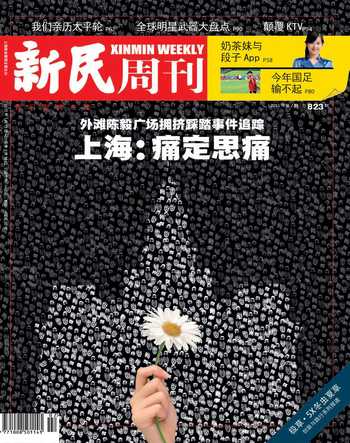

還原外灘擁擠踩踏事件長征醫(yī)院搶救現場

一位女性逝者精心做過指甲,深深地留在了陳羽中的記憶里,指甲是時髦的青色,上面還描繪了妖嬈的花紋。“一定是個愛漂亮的女孩子,多美好的生命,太遺憾了。”外科醫(yī)生出身、一身戎裝的醫(yī)院管理者,也無法不為這遺憾的一幕傷感。陳羽中是長征醫(yī)院醫(yī)教部副主任,1月1日凌晨接到醫(yī)院通知,他從位于楊浦區(qū)的家中飛快趕到醫(yī)院,指揮協調搶救。

當夜參與搶救的所有醫(yī)護人員,都有著同樣的感慨,在1月1日凌晨那個每一秒都關系著傷者存亡的關鍵1小時里,醫(yī)護人員付出了全力,希望留住每一個美好的生命。“已經宣告死亡了,我還想去按壓一下,希望有奇跡發(fā)生。”長征醫(yī)院護士長董蘭的話,代表了醫(yī)護人員在搶救時共同的心聲。誰說病床冰冷、醫(yī)生漠然,搶救室里醫(yī)護人員的焦急與關切與傷者的家人無異,只是他們的感情很少為外人知道。

外灘擁擠踩踏事件發(fā)生后,傷者被送往上海黃浦區(qū)中心醫(yī)院、長征醫(yī)院、上海市第一人民醫(yī)院和瑞金醫(yī)院。長征醫(yī)院距離事發(fā)的外灘陳毅廣場約3公里,醫(yī)院共接診了28人。其中10人在送達醫(yī)院時已經沒有呼吸心跳,醫(yī)護人員按照規(guī)范進行了全力搶救,但這10人最終還是遺憾地死亡。截至1月6日上午,還有10名傷者在長征醫(yī)院接受治療,其中1人病情較重,其他8名輕傷者已經出院。

盡管成批到達醫(yī)院的重傷者一度給醫(yī)院搶救帶來壓力,但醫(yī)院的應急預案、平常的應急訓練和在重大災害事故搶救中積累的豐富的經驗,使得搶救工作很快轉入有序狀態(tài)。有序的搶救為傷者贏得了時間,而在擠壓傷的搶救中,時間意味著生與死、關系著傷者以后的康復水平以及生活質量。

距離外灘擁擠踩踏事件40個小時后,記者采訪了長征醫(yī)院參與搶救的一線醫(yī)生護士,通過他們的描述還原了與死神“戰(zhàn)斗”的關鍵1小時。

1號傷者

要不是看到長征醫(yī)院搶救室的門口監(jiān)控錄像上的畫面,施曉雷自己也忘了那一刻。時間大約是0點20分,施曉雷和警察剛剛把面包車上的傷者搬到醫(yī)院的急救平床上,醫(yī)生護士從他手上接過了平車推進搶救室,他正想跟進去,但突然意識到自己沒有穿白大褂,按照規(guī)定醫(yī)務人員不穿白大褂是不能進入搶救室的,因此他站在門口猶豫了一下,再加上之前連續(xù)為傷者做心肺復蘇按壓,他已經渾身發(fā)軟,下意識地叉腰休息,于是,監(jiān)控畫面上留下了施曉雷叉腰的姿勢。

被施曉雷送進醫(yī)院的,正是長征醫(yī)院搶救的第一名擁擠踩踏事故傷者,施曉雷是長征醫(yī)院一名年輕醫(yī)生,但這一切并非巧合。

施曉雷剛剛畢業(yè)工作一年,是長征醫(yī)院影像科醫(yī)生。2014年的最后一天,施曉雷晚上11點離開醫(yī)院,回宿舍的公交車一直不來,他臨時決定和同事郭婷婷一起到外灘,去那個燈光璀璨的城市地標迎接自己獨立生活后的第一個新年。

從醫(yī)院一路向東,就是外灘,眼看還差半小時就要0點,施曉雷和同事撒開腿奔跑,生怕錯過了新年倒計時。大約11點55分,施曉雷到達外灘,他所處的位置在陳毅廣場西北側,盡管事后知道當時擁擠踩踏事件已經發(fā)生,但因為隔著黑壓壓的人潮,施曉雷完全不知道發(fā)生了如此嚴重的事故。“我們看到特警的車輛閃著警燈駛過,但都以為是警察維持秩序。”

向南的方向人特別多,施曉雷選擇向北走,隨著人流慢慢移動到靠近北京路的時候,黃浦江對岸一座高樓上顯示出倒計時數字,施曉雷和年輕人們加入了倒數和歡呼。倒數結束,施曉雷繼續(xù)向北走,一邊走一邊發(fā)現很多人向車道方向張望,施曉雷透過人和人之間的間隙看到,一名警察正在對躺在地上的人做心臟按壓。“我愣了一下,然后對郭婷婷說,我們去看一下。”

職業(yè)的敏感催促著施曉雷擠過人流,走到警察身邊。施曉雷向維持秩序的警察表明了身份,警察允許他上前幫忙,這時施曉雷才清楚地看到,地上的傷者已經沒有意識。“我探了頸動脈,沒有脈搏,探了呼吸,也沒有,體溫好像還有一點點。”像所有的醫(yī)學生一樣,施曉雷曾無數次設想過,如果遇到緊急情況,自己是否有能力、有勇氣為人施救,沒有想到,考驗真的來到了眼前。

施曉雷承認曾有過猶豫,他不是急救科醫(yī)生,雖然學習過急救技術,但從未有過真正的急救經驗。最終,責任感和勇氣占了上風,施曉雷甩下雙肩包,跪在傷者左側,換下之前做胸外按壓的警察,開始為傷者做心肺復蘇。30次胸外按壓,2次人工呼吸,一個循環(huán)接著一個循環(huán),施曉雷不知道自己做了多久。后來,警察征用到一部面包車,施曉雷和警察一起將傷者搬運到車上。郭婷婷接手按壓的時候,施曉雷給影像科的同事打了電話,要同事通知搶救科,有心臟呼吸驟停患者正在送往醫(yī)院。心臟按壓需要很大的力氣,施曉雷打好電話又換下女同事,在車上繼續(xù)為傷者做心肺復蘇。

警車開道,面包車將傷者送到了長征醫(yī)院搶救室,此時醫(yī)護人員根本不知道搶救“戰(zhàn)斗”才剛剛開始,后面還有成批的重傷者等待著搶救。施曉雷送來的這名傷者后來被編號為1號,送進搶救室后,施曉雷沒能再同她見面,他當時已經猜測到,盡管做了最大的努力,1號傷者生還的希望渺茫。事實上,各家醫(yī)院最早接收到的傷者,大部分在到達醫(yī)院之前都已經沒有心跳呼吸,經搶救后,包括最早到達長征醫(yī)院10名傷者在內的36人被宣告死亡。

記者希望施曉雷回憶一下他搶救女孩的特征,施曉雷仔細回憶,但還是無法提供太多的線索。“馬路上燈光暗,再加上已經受傷,面容已經看不清楚了。而且可能是因為之前搶救需要,她的外套已經不在身上,穿了一件套頭的毛衣。”施曉雷唯一能確定的是,她是一位年輕的女孩。“很年輕,很年輕……”說到這里,一直冷靜敘事的施曉雷醫(yī)生,雙手推開眼鏡試圖揉干眼淚。逝者是他的同齡人,和他一樣有夢想、有憧憬,有家中等著他們回家的父母……

超越極限的搶救

跨年夜,護士孔麗值守在長征醫(yī)院急診科預檢臺崗位上,她已經在急診科工作了18年,節(jié)假日值班對于她來說是常事,一般節(jié)日夜間,酗酒斗毆,或者車禍之類的事故相對多發(fā),因此值班護士們對假日夜晚的忙碌也早有預料。但這個跨年夜的經歷,對孔麗這樣資深的護士來說,也非同一般。“這么多傷員一起進來,這么重的傷,是我18年來第一次看到。”2天多過去,孔麗的嗓子還是啞的,缺少睡眠給她留下明顯的黑眼圈。

第一個報告有傷者到達醫(yī)院的電話就是孔麗接到的,她立即通知搶救室做好準備,在第一名傷者送達時,施曉雷醫(yī)生看到醫(yī)護人員都已按照搶救要求全副武裝,搶救室也清理出足夠的空間。距離第一名傷者入院不久,28名傷者在大約1小時內被先后送到長征醫(yī)院,集中的時候同一時間送進數人。

一名重傷者的搶救,需要至少2名醫(yī)生和2名護士,還需要各種醫(yī)療儀器,短時間內如此多重傷者等待搶救,這樣的情況已經超出了醫(yī)院常規(guī)的人員和場地、設備的配置,超越極限的緊急狀況考驗著醫(yī)院的應急能力。

接到大批傷員將到院的信息,剛剛巡查好病房的長征醫(yī)院院長鄭興東,立即下達了啟動醫(yī)院應急預案的指令。搶救首先需要的是人,接到醫(yī)院通知,已經上床休息的陳羽中以最快的速度沖出家門,坐上出租車跟司機交代了一句“盡量快”,就開始電話調動人員。

陳羽中向記者介紹,醫(yī)院醫(yī)護人員管理采取三線排班制度,一線醫(yī)生是當班醫(yī)生;二線醫(yī)生盡管可以休息,但必須住在醫(yī)院;三線醫(yī)生可以在家中休息。另外,下一班準備接班的護士被要求住宿在醫(yī)院旁邊的宿舍樓內。因此,陳羽中可以最快調動增援的人員是住宿在醫(yī)院的二線醫(yī)生和護士。

急救科醫(yī)生馬林浩就是最早接到緊急任務的二線醫(yī)生之一。馬林浩31日晚上11點半上床休息,0點35分左右,他接到了護士的電話,告訴他有人需要搶救,“快下來”。當夜值班醫(yī)生是一位經驗豐富的醫(yī)生,常規(guī)情況都可以獨自處理,馬林浩醫(yī)生馬上意識到,一定是有重大情況,樓下醫(yī)生才會通知他增援。

馬林浩立即起身下樓,盡管已有預料,但樓下的場景還是超過了他的想象。“已經有大約四五名傷者正在搶救室搶救,都是沒有心跳呼吸的,醫(yī)生們正在做心外按壓,護士忙著建立靜脈通路,我趕緊幫忙插管。”

傷者的傷情非常嚴重,后來搶救無效的傷者在到達醫(yī)院時大多面色呈紫紅色,這是擠壓導致血液循環(huán)受阻的表現,窒息和循環(huán)受阻以及其他的綜合傷情,使得傷者在很短的時間里喪失了呼吸和心跳。如此嚴重的傷情給搶救帶來困難。

馬林浩醫(yī)生下樓的同一時間,在家里休息的三線醫(yī)生護士也正在往醫(yī)院趕。護士長董蘭家住得較遠,為了方便上班,在醫(yī)院附近租住,接到醫(yī)院電話,她趕緊從租住的地方奔向醫(yī)院。家住在嘉定、浦東的急診科護士,也很快接到通知,在夜色中趕往醫(yī)院。

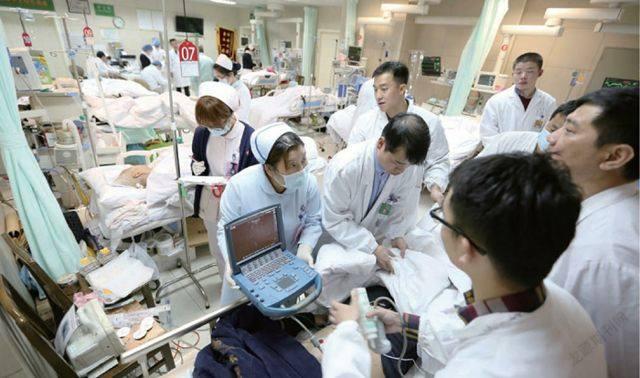

搶救現場一開始略顯緊張,一張照片記錄下了那個非常時刻。照片上,幾位醫(yī)務人員圍在傷者病床邊,護士長董蘭手里捧著一臺電腦。董蘭事后向記者回憶,她捧著的是便攜式B超機的顯示器,醫(yī)生要為傷者做B超檢查,但顯示器沒地方放,“我連忙伸出雙手,跟他們喊:放我手上放我手上。”

隨著人手很快增援到位,醫(yī)院備用的儀器設備和其他科室的設備也緊急調配到搶救室,平時封閉備用的搶救室B室專門開辟用于傷員搶救,至此,包括急救科、胸心外科、骨科、腦外科等30名主任專家在內的共百余名醫(yī)務人員投入到搶救中,醫(yī)院從人員到設備、場地、搶救資源等在最短的時間就緒,搶救現場變得有序。

事后,長征醫(yī)院院長鄭興東總結說,醫(yī)院完備的應急預案、日常的應急訓練以及醫(yī)務人員的職業(yè)精神,在擁擠踩踏事故搶救這樣的關鍵時刻得以體現,作為收治事故傷員數量最多、傷情最重的醫(yī)院,長征醫(yī)院醫(yī)務人員出色地完成了這一次搶救任務。

不放棄最后一線希望

面對記者,參與搶救的醫(yī)生們說得最多的,是對逝者的遺憾。“長征醫(yī)院參與過眾多災害、事故的搶救,我也當了20多年醫(yī)生,本以為對死傷的場面已經麻木。但沒想到,1月1日凌晨搶救室的場景,讓我感到深深的難過。他們太年輕了,人生才剛剛開始。”陳羽中剛剛從疲憊和復雜的情緒中緩過神來。

現場參與搶救的醫(yī)護人員,對這種遺憾的體會更加深刻。事實上,當時送到醫(yī)院的部分傷者,已經心跳呼吸消失比較長的時間,醫(yī)護人員根據經驗判斷,這些傷者搶救成功的希望渺茫。但醫(yī)護人員沒有因此放棄最后一點希望,仍然嚴格按照規(guī)范搶救。

急診急救科副主任單衛(wèi)紅告訴記者,按照醫(yī)院搶救規(guī)范,在院外發(fā)生心臟驟停的患者,入院后根據病情要采取一整套搶救措施,包括胸外按壓、抗休克、建立靜脈通路等等。“腎上腺素藥物起效大概需要半小時,因此每名患者的搶救時間都在半小時以上。”

胸外按壓需要很大的體力,年輕力壯的男醫(yī)生堅持幾分鐘就氣喘吁吁,兩名男醫(yī)生交替按壓。盡管非常吃力,但一旦傷者有一點點生命跡象,都會讓醫(yī)護人員非常激動。

在那一刻,醫(yī)護人員的每一個努力,是職業(yè)責任感促使,同時也飽含著與普通人無異的感情。“我的孩子也是大學生,傷者、逝者跟孩子一樣大,都是花季的年齡。作為父母,我知道孩子對于家庭是多么珍貴。”單紅衛(wèi)教授說。

護士長董蘭也有一個18歲的孩子,一夜搶救后,她才想起問問家里的孩子是否安全,因為前一天孩子曾說起準備去外灘跨年。孩子在電話中告訴董蘭,他當夜去了外灘,但看到人太多就折返回家了。

董蘭感慨,經歷了這樣的搶救,才真正明白什么叫“生死一瞬”。一位傷者向董蘭描述了他與死神擦肩的過程。傷者是一名小伙子,他告訴董蘭,擁擠踩踏發(fā)生時,他抱著一個信念——不能倒下,倒下就是死亡。他用雙臂支撐起自己的身體,仰頭呼吸,擁擠中他曾短暫昏迷。“再睜開眼睛時,我看到了東方明珠上的燈光,我知道我還活著。”小伙子說。

在緊張搶救的同時,負責現場協調的陳羽中很快意識到,在搶救室外焦急等待的家屬和親朋,急需要得到傷者的情況。陳羽中立即安排護士逐一登記傷者信息。“姓名、性別、一句話描述傷情。起碼讓家屬知道,傷者在醫(yī)院,正在搶救,他們可以安心。”陳羽中說。1日凌晨3點左右,第一份傷者名單統計完成,家屬和社會獲得了最早的關于傷員的信息。

往次參與重大災害事故搶救的經驗,為這次長征醫(yī)院的搶救提供了借鑒,其中心理干預的介入,做到了更加及時。長征醫(yī)院心理醫(yī)生柏涌海介紹,最緊急的搶救告一段落后,醫(yī)院社工在第一時間介入,陪伴傷者和家屬,并做了初步的心理評估。根據傷者的心理評估結論,心理醫(yī)生對重點患者進行心理干預。

柏涌海告訴記者,有一位傷者自己傷情比較重,而且她的表妹在擁擠踩踏事件中死亡,因此傷者自責感很強烈,第一天總是哭泣,處于情緒非常不穩(wěn)定的狀態(tài)。醫(yī)生對這位傷者進行了一對一的心理干預,用專業(yè)的技術幫助患者減輕負面情緒,讓她逐漸轉入積極的情緒中。在醫(yī)生的積極干預下,傷者的情緒在第三天已經明顯好轉,同病房的患者反映,患者已經可以“有說有笑了”。

目前仍在醫(yī)院接受治療的傷者大多病情穩(wěn)定,預計很快就可以出院,還有1名患者病情較重,但正在向好的方向發(fā)展。心胸外科主任王志龍介紹,他的科室收治了病情較重的馬來西亞傷者,醫(yī)院考慮到患者需要家人陪伴,同時又要滿足治療需要,因此特別為患者開辟了一間相對獨立的病房。在家屬到達之前,醫(yī)院安排了志愿者24小時陪護。

發(fā)生在2015年凌晨的這場搶救也許終將被慢慢淡忘,但是,醫(yī)護人員用行動證明,他們的價值不可以被貶低和忽視——在危難時刻,他們是最值得尊敬的人。